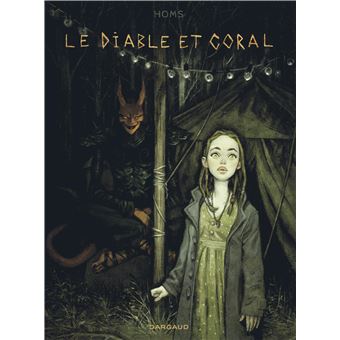

Prague, 1938. Tandis que l’Europe chancelle sur le fil de l’abîme, un récit sombre et envoûtant se déploie dans les ruelles pavées de la capitale tchécoslovaque. Avec Le Diable et Coral, José Homs signe non seulement son premier album en tant qu’auteur complet, mais aussi une œuvre dense, érudite et singulière, à la croisée du conte mystique, de la fable gothique et de la fresque historique. Une réussite rare, qui interroge avec justesse la persistance du mal à travers les siècles, et la manière dont l’imaginaire peut éclairer les tragédies du passé.

Une Europe au bord du gouffre, une Prague en tension

1938 n’est pas une année anodine. À l’échelle européenne, c’est l’année des accords de Munich et de la trahison des démocraties occidentales face à Hitler ; à l’échelle tchécoslovaque, c’est celle de l’agonie d’une république pluraliste bientôt démembrée sous la pression du nazisme. Homs ne se contente pas d’évoquer ce contexte : il l’incarne dans les pierres, les visages, les silences. Il montre une ville habitée par une angoisse diffuse, mais tangible, qui précède la catastrophe.

Dans ce cadre historique rigoureusement reconstitué, Homs introduit le surnaturel non comme un ornement, mais comme une grille de lecture complémentaire. Le Diable, mystérieusement retenu sur Terre, déambule dans une Prague gothique où la frontière entre réalité et mythe semble s’être effondrée. Mais loin d’un manichéisme binaire, ce diable n’est pas flamboyant : il est rusé, manipulateur, presque mélancolique. À travers lui, l’auteur esquisse une allégorie du mal historique (pas seulement religieux ou métaphysique, mais aussi politique, social, intime).

Coral : l’héritage et la résistance

Le personnage de Coral est le cœur battant du récit. Jeune juive de 18 ans, descendante du mythique rabbin Judah Loew (figure à la fois historique et légendaire, célèbre pour la création du Golem), elle porte en elle l’ambivalence d’un héritage spirituel écrasant et la vitalité d’une génération à la recherche d’elle-même. Coral n’est ni prophète ni héroïne prédestinée : elle est une conscience éveillée, une jeune femme lucide, vive, traversée par des doutes et des intuitions fulgurantes.

Son dialogue avec le Diable est au centre du récit. Un jeu de miroirs intellectuel et émotionnel s’installe entre ces deux figures antagonistes, où chaque mot pèse, chaque silence s’épaissit. Homs parvient ici à renouveler le motif faustien : il ne s’agit pas d’un pacte explicite, mais d’une confrontation plus insidieuse entre vérité et illusion, entre mémoire et oubli, entre peur et liberté. Coral, en refusant de céder à la facilité, incarne une forme de résistance intérieure qui fait écho aux grandes figures de la désobéissance morale.

L’imaginaire comme outil de lecture du XXe siècle

Ce qui frappe dans Le Diable et Coral, c’est la manière dont le surnaturel éclaire (et non escamote) la lecture de l’histoire. En convoquant le folklore juif (le Golem, le Sefer Yetzirah), l’ésotérisme chrétien (les exorcismes, la figure luciférienne), et les mythologies européennes, Homs rappelle que les sociétés humaines se racontent à travers des récits symboliques. Le fantastique n’est pas ici une échappatoire, mais un révélateur. Il met à nu les peurs collectives, les tensions morales, les fractures intimes de l’époque.

Le Diable devient ainsi le reflet des terreurs qui gangrènent les sociétés modernes : l’antisémitisme rampant, le totalitarisme en marche, la violence structurelle. Le surnaturel s’infiltre dans l’Histoire, non comme une anomalie, mais comme une vérité parallèle, poétique et politique.

Un écrin graphique d’une puissance rare

Graphiquement, l’album est d’une grande richesse. La Prague de José Homs n’est pas une simple toile de fond : c’est une ville organique, presque vivante, où chaque pierre semble contenir les strates d’un passé mythique. Du quartier juif de Josefov aux berges du pont Charles, des caves gothiques aux greniers secrets, chaque décor est une invitation à la contemplation autant qu’à l’inquiétude.

Homs maîtrise avec virtuosité le clair-obscur et les lumières rases de fin de journée, qui donnent à l’ensemble une tonalité crépusculaire. Le découpage, quant à lui, est à la fois fluide et théâtral : les pleines pages alternent avec des compositions plus serrées, et certaines transitions visuelles sont d’une audace remarquable. Chaque chapitre s’ouvre sur une page de garde, évoquant les grimoires anciens et structurant le récit comme une liturgie noire, ponctuée de citations empruntées à Baudelaire ou Boulgakov.

Le dessin des personnages n’est jamais caricatural : les visages expriment la fatigue, l’ambivalence, la passion ou la résignation avec une subtilité rare. Coral, notamment, est dessinée avec une grande tendresse, entre force et fragilité, comme si le trait lui-même hésitait à trancher entre destin et liberté.

Un conte noir pour temps de crise

Le Diable et Coral n’est pas un divertissement. C’est une œuvre exigeante, complexe, qui interroge les héritages, les croyances et les responsabilités morales de chacun. C’est aussi un album profondément européen, dans ce qu’il a de plus noble : une culture du doute, une mémoire des tragédies et une volonté de transmission.

En redonnant chair aux mythes dans une époque de bascule, José Homs rappelle une vérité essentielle : l’Histoire n’est jamais figée et les récits que nous en tirons façonnent notre manière de résister au mal.

Le Diable et Coral, une œuvre totale

Avec Le Diable et Coral, José Homs livre bien plus qu’un premier album personnel : il offre une œuvre dense, cultivée, subtile, au croisement de l’intime et du politique, du visible et de l’invisible. Rarement bande dessinée n’aura su aussi bien mêler érudition, émotion et beauté plastique.

C’est un album qui demande, et mérite, d’être relu, médité, partagé. Une œuvre à part, qui prouve que le neuvième art peut encore, lorsqu’il se donne les moyens de l’ambition, explorer les gouffres de l’âme humaine avec profondeur et grâce.