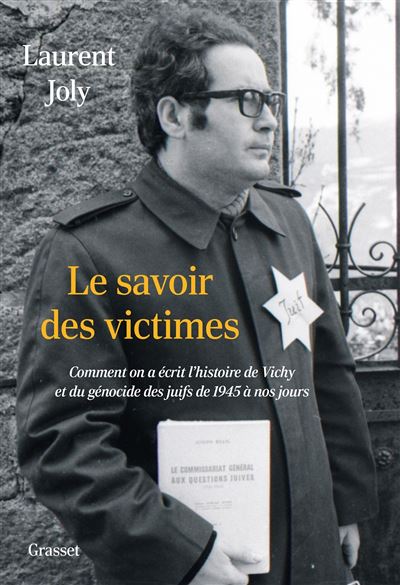

L’ouvrage de Laurent Joly, historien spécialiste de la France de Vichy, s’ouvre avec le témoignage de George Wellers, arrêté lors de la rafle des notables et rescapé d’Auschwitz, dans une lettre écrite au procureur général du procès Pétain. Il a passé deux ans à Drancy et a fait partie de « l’administration juive » du camp d’internement. Extrêmement affaibli, il livre un témoignage précis et dénonce le rôle du chef de l’Etat, qui ne pouvait ignorer selon lui, le sort des déportés, en particulier celui des enfants et des vieillards. Cependant, il renonce à demander à être auditionné et n’envoie pas sa lettre. Laurent Joly met aussi en avant le climat antisémite de la France de la Libération résumé par un tract de février 1945 : « Entre la peste hitlérienne et le choléra juif, les Français n’ont plus à choisir […] Pour que la France soit libre, heureuse et prospère, il ne faut plus sur son sol : ni un Boche, ni un traître, ni un Juif ». Dans ce climat et avec des rumeurs d’acquittement du maréchal Pétain, Henri Hertz, un des fondateurs du CDJC, ose envoyer une lettre lue à l’audience et parue dans un journal sioniste. Il dénonce le silence relatif sur le sort des juifs français alors que témoins et prévenus développent l’idée d’un « moindre mal ».

Le pari du Centre de documentation juive contemporaine (1945-1951)

Laurent Joly dresse les portraits du groupe de résistants qui, autour d’Isaac Schneersohn, collectent des archives sur la vie juive en France pendant l’occupation. Justin Godart, ministre, député et sénateur, qui fait partie des 80 parlementaires qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain, poursuit un engagement débuté sous l’affaire Dreyfus. De belles découvertes émaillent la quête du groupe, telle cette malle confiée à Léon Poliakov, qui contient les papiers du « service juif » de la Gestapo à Paris, documents d’autant plus précieux qu’ils ont été détruits dans les autres villes.

A la Libération, le CDJC entre en contact avec la délégation française au Tribunal Militaire International de Nuremberg, les documents de la Gestapo sont examinés scrupuleusement et deux piliers du CDJC, Jacques Rabinovich et Léon Poliakov, sont envoyés sur place. Au total, près de 300 documents du CDJC servent d’appui à la délégation française, notamment à Edgar Faure, qui mène une analyse pionnière du « crime de bureau » devant la cour. La France défend la thèse suivante : « l’extermination des juifs représente le « crime témoin », révélant l’essence et la finalité du nazisme ». Les chercheurs du CDJC accèdent aussi aux archives du Commissariat général aux Questions Juives.

Cependant le « crime du bureau » reste peu condamné : René Bousquet est condamné à 5 ans de dégradation nationale en 1949 et immédiatement relevé de sa peine pour son action en faveur de la Résistance. Même au sein du CDJC, Roger Berg le décrit comme un « valet docile », il faudra attendre les travaux de Serge Klarsfeld pour que son rôle soit clairement compris.

Si l’histoire de la Résistance s’écrit à partir de la parole des acteurs et sous une impulsion étatique, celle de la déportation se fait via une institution privée et par l’étude des bourreaux, de leur motivation et crimes, des mécanismes étatiques de la persécution. Dans une France où le tabou de la collaboration reste prégnant, le CDJC s’attache aussi à valoriser le rôle des Justes français.

Face aux premiers révisionnismes (1951-1966)

La mort de Pétain déclenche des manifestations d’extrême-droite à sa mémoire, notamment sur la tombe du soldat inconnu. Le cri « Vive le maréchal » résonne ainsi à nouveau dans les rues de Paris. La fille de Pierre Laval avait publié dès 1948 Laval parle… compilation des notes prises en prison en 1945 par son père. Dans cet ouvrage, qui se vend relativement bien, Pierre Laval justifie ses actions et affirme avoir protégé les Juifs français.

Laurent Joly revient ensuite longuement sur l’ouvrage de Robert Aron, Histoire de Vichy et sur sa réception. L’opposition entre un Vichy qui aurait protégé les Juifs incarné par Pétain et un mauvais Vichy, celui de Laval, chantre de la collaboration, imprègne l’ouvrage. Cependant, il est relativement bien accueilli, rares sont les analyses lucides comme celle de Wladimir Rabi qui résume la thèse de Robert Aron en une phrase : « De Gaulle a raison, mais Pétain n’a pas tort ». André Siegfried reprend cette thèse en mettant en avant un « double jeu » qu’aurait joué Pétain, Laval constituerait un versant fasciste de Vichy. Les clichés antisémites y sont présents, il reporte la responsabilité de l’antisémitisme sur le contrôle des grands magasins par les Juifs par exemple.

Face aux tentatives de réhabilitation de la France de Vichy, Henri Michel apporte une réponse avec la publication de La France sous l’occupation, en 1959. Au même moment, incidents antisémites et manifestations néo-nazies en France comme en Allemagne, suscitent une vive émotion. Le procès Eichmann, en 1961, très médiatisé, bénéficie du travail de Joseph Billig. Ce dernier édite aussi une brochure au nom du CDJC à destination des journalistes et des milieux associatifs. Il mène une critique rigoureuse du livre de Robert Aron. Ces publications rencontrent cependant peu d’écho, même si le travail du CDJC est désormais mieux reconnu avec notamment l’exposition « Les Juifs dans la lutte contre l’hitlérisme » en 1965 montrant l’importance de la Résistance juive et la visite de Georges Pompidou, alors Premier ministre, au Tombeau du martyr juif inconnu la même année. Depuis 1959, la Seconde Guerre mondiale est entrée dans les programmes scolaires, mais le régime de Vichy est très peu évoqué.

Vers un consensus historique (1967-1981)

Ecrit par deux Résistants, Claude Lévy et Paul Tillard, La Grande Rafle du Vel d’Hiv, paru en 1967, est le premier livre sur la persécution raciale adressé au grand public. Paul Tillard a été déporté, les parents de Claude Lévy sont morts en déportation, il a pu s’évader. Le livre souffre cependant d’un manque de rigueur. Il a le mérite de remettre en cause le mythe d’une « France résistante » et suscite les réactions de nombreux collaborateurs. Le beau-fils de Pétain, René de Chambrun, réagit. Il apparaît également dans le documentaire de Marcel Ophüls, Le Chagrin et la Pitié en 1969. Le montage le confronte à Claude Lévy, dans une alternance de plans.

Là encore, le documentaire suscite des réactions négationnistes. Alfred Fabre-Luce avance le chiffre de 95 % de Juifs sauvés et défend Pierre Laval : « Le gouvernement de Vichy, sans éprouver aucune sympathie pour les juifs, s’est pourtant efforcé de protéger globalement des pires sévices de l’occupant l’ensemble des citoyens français, y compris les citoyens juifs ». René de Chambrun obtient la publication d’une tribune dans Le Monde en 1971. Le quotidien publie des extraits de lettres de réponse, parmi lesquelles des témoignages.

Roger Errera, éditeur, sollicite Robert Paxton, qui travaille alors à la publication de sa thèse. La France de Vichy paraît en 1973 en France. Le livre répond de manière frontale aux thèses favorables au régime de Vichy et suscite un vif débat en France. C’est un succès en librairie, mais la déportation reste absente des programmes scolaires.

Le CDJC avait lancé l’idée d’un livre du souvenir, reprise par Serge Klarsfeld : ce sera le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Le CDJC organise également un grand colloque en 1979, dans les locaux de l’Assemblée nationale et sous le haut-patronage de Simone Veil. Une nouvelle génération d’historiens, avec André Kaspi, Pascal Ory, Fred Kupferman, Annie Kriegel… y participe. Les propos négationnistes bénéficient toujours d’une vaste audience. Ainsi, l’ancien commissaire aux affaires juives de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, affirme : « Je vais vous dire, moi, ce qui s’est exactement passé à Auschwitz. On a gazé. Oui, c’est vrai. Mais on a gazé les poux. »

C’est également le début d’une vague de procès. Klarsfeld dépose une plainte cotre Jean Leguay, ancien bras droit de René Bousquet. Il est inculpé en 1979. Robert Paxton peine à avancer dans la rédaction de Vichy et les Juifs. Son éditeur lui propose de travailler avec le jeune historien Michaël Marrus. La collaboration fonctionne et l’ouvrage s’impose comme une référence lors de sa parution en 1981. Malgré ses défauts et erreurs, Les Passions et les Haines d’Henri Amouroux participe à la prise de conscience de l’ampleur des crimes de Vichy. La même année, le Canard Enchaîné révèle l’affaire Papon.

Le moment Klarsfeld (1983-1998)

En 1983, Serge Klarsfeld publie Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France – 1942. Il s’est appuyé sur les archives du « service juif » de la Gestapo, mais aussi sur les dossiers judiciaires de Pétain, Laval et Bousquet. Le livre comporte de nombreux documents. L’avocat contredit les travaux de Paxton et Marrus sur deux points :

- Il leur reproche l’oubli de la rencontre du 2 juillet 1942 entre René Bousquet et les chefs de la police SS et d’entretenir le mythe des réticences de Bousquet.

- Marrus et Paxton attribuent le ralentissement des déportations en septembre 1942 à des complications ferroviaires, alors que Himmler a réagi à la réaction de l’opinion publique, notamment à la suite des prises de position d’évêques français.

Avec l’aide d’André Kaspi, Serge Klarsfeld réussit à faire entrer la responsabilité de Vichy dans les programmes et manuels scolaires.

Un deuxième tome de Vichy-Auschwitz paraît en 1985, avec plus de 200 pages de documents. Serge Klarsfeld insiste sur la résistance des autorités italiennes aux mesures antijuives, sur l’échec du projet de loi visant à la dénaturalisation des juifs français et sur les rafles de janvier 1944. Il souligne à la fois la responsabilité et le déshonneur du régime de Vichy et le rôle crucial des Justes, dans son dernier paragraphe :

« Les Juifs de France garderont toujours en mémoire que, si le régime de Vichy […] s’est déshonoré en contribuant efficacement à la perte d’un quart de la population juive de ce pays, les trois quarts restants doivent essentiellement leur survie à la sympathie sincère de l’ensemble des Français, ainsi qu’à leur solidarité agissante à partir du moment où ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains des Allemands étaient vouées à la mort. »

L’action de Serge Klarsfeld a un retentissement politique. Le 18 juillet 1986, Jacques Chirac inaugure une nouvelle plaque au Vel d’Hiv. Le chiffre est corrigé, la responsabilité de Vichy clairement établie et Christine Albanel, rédactrice du décours présidentiel, cite le paragraphe conclusif écrit par Serge Klarsfeld.

Les crimes du régime de Vichy sont dénoncés sous fond de montée de l’extrême droite et d’une vague d’attentats antisémites en 1980 (notamment visant la synagogue de la rue Copernic). Ceux-ci sont l’oeuvre du FPLP (Front Populaire de Libération de la Palestine) mais l’extrême-droite est soupçonnée dans un premier temps. Une action musclée de représailles contre l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain est menée par des militants qui se donnent le nom de « Force juive ». Face à cette atmosphère et à la multiplication des articles de presse et des débats médiatiques, Henri Rousso se lance dans l’écriture du Syndrome de Vichy.

L’historien identifie quatre phases :

- Une phase de deuil, marquée par des refoulements comme le « mythe du bouclier et de l’épée » se déploie jusqu’en 1954.

- Puis, une glorification de la Résistance domine jusqu’en 1971. Elle domine notamment la politique mémorielle du général de Gaulle.

- Il évoque enfin un « retour du refoulé », rupture de 1971 à 1974 autour du Chagrin et de la pitié.

- Enfin, il évoque une « obsession » dominée par la « mémoire juive ».

L’ouvrage est bien accueilli et connaît une large diffusion. Fred Kupferman insiste sur le poids de la mémoire qui vient accompagner le travail de l’historien : « Qu’il ne se fasse pas d’illusions. Sur le territoire qu’il veut déblayer, une fleur obstinée repoussera toujours. On la nomme le chagrin ». Au contraire de Serge Klarsfeld, attaché à la valorisation de l’histoire des victimes, Fred Kupferman publie une biographie de Pierre Laval.

Le procès Barbie en 1987 place la parole des victimes au coeur du processus judiciaire. Deux ans plus tard, Serge Klarsfeld porte plainte contre René Bousquet. Cependant, le président François Mitterrand freine le dossier. En 1990, Pierre Arpaillange, garde des Sceaux, ordonne des poursuites contre Bousquet. Le président décide, dès le lendemain, de le nommer à la Cour des comptes. Serge Klarsfeld s’appuie sur les journalistes. Des reportages paraissent sur les enfants déportés, mais aussi un article qui met en cause la présidence dans l’Express en 1992. Tous les ans, François Mitterrand fait fleurir la tombe de Pétain.

Toutefois, le 16 juillet 1992, il est le premier président à se rendre à la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv. Il est hué aux cris de « Mitterrand à Vichy », ce qui suscite la colère de Robert Badinter : « Vous m’avez fait honte… les morts vous écoutent ». Un nouveau dépôt de gerbe sur la tombe de Pétain le 11 novembre fait scandale. En réaction, il accède à la demande du CRIF d’un jour de commémoration en 1993 : la journée de commémoration des persécutions racistes et antisémites commises par l’autorité de fait dite « gouvernement de l’Etat français ». Le scandale reprend en 1994 à la publication du livre de Pierre Péan : Une jeunesse française : François Mitterrand, 1934-1946. Si Bousquet est assassiné avant son procès, Paul Touvier est jugé, bénéficie d’un non-lieu en première instance. Le verdict relance les débats sur la responsabilité de Vichy. Il est ensuite condamné à la réclusion à perpétuité par la Cour de cassation.

Le 16 juillet 1995, nouvellement élu, Jacques Chirac prononce le discours du Vel d’Hiv. Il en a confié la rédaction à Christine Albanel.

« Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’Etat français. La France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à ses bourreaux. »

Avec la reconnaissance de la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs de France, le discours de Jacques Chirac marque « la victoire des historiens » selon Serge Klarsfeld et celle du « savoir des victimes ». Mais dans les médias, le rôle des nazis passe parfois au second plan. Cela fait dire à Annette Wieviorka : « Aujourd’hui, on est déporté par Vichy, gazé par Vichy ». Serge Klarsfeld redécouvre le fichier juif que l’on pensait détruit et oeuvre pour son transfert au CDJC. Il est exposé derrière une paroi vitrée pour servir de lieu de recueillement.

L’année 1997 marque l’ouverture du procès Papon et un rôle accru des historiens dans le processus judiciaire. Il s’agit en effet du premier procès pour crime contre l’humanité qui concerne un haut fonctionnaire de Vichy. Il est finalement condamné à 10 ans de prison. L’époque des grandes controverses se referme avec ce verdict.

Le savoir des victimes retrace ainsi l’historiographie de la France de Vichy dans un récit incarné qui permet de mieux appréhender l’écriture de l’histoire et la place pour la parole voire le travail d’historien des victimes. Laurent Joly met en parallèle les controverses qui ont émaillé cette histoire avec les avancées historiques, judiciaires et mémorielles. Une lecture indispensable.