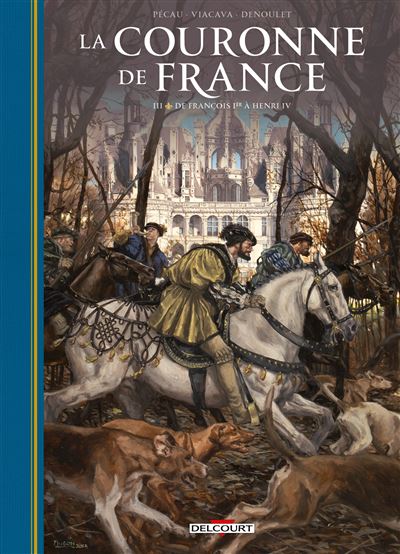

Le troisième tome de la série La Couronne de France, publié aux éditions Delcourt, nous plonge au cœur de deux règnes majeurs de l’histoire monarchique française : ceux de François Ier et Henri IV. À travers une bande dessinée historique riche et documentée, le scénariste Jean-Pierre Pécau et le dessinateur Roberto Viacava proposent un double portrait contrasté, entre grandeur politique, conflits sanglants et habiletés diplomatiques. Cet album poursuit avec rigueur et efficacité une fresque ambitieuse, accessible tant aux passionnés d’histoire qu’aux élèves et enseignants.

Deux figures majeures de la monarchie : François Ier et Henri IV

Dans la première partie, François Ier est présenté comme un roi impétueux et parfois irréfléchi, mais solidement épaulé par des figures influentes telles que sa mère, Louise de Savoie, comtesse d’Angoulême, et le cardinal Antoine Duprat. Roi de Cour par excellence, il excelle dans la mise en scène du pouvoir monarchique, incarnant une royauté fastueuse et spectaculaire. La bande dessinée met en lumière le rôle du chevalier Bayard, véritable héros de l’époque. Figure de l’idéal chevaleresque, il se distingue par son courage lors des guerres d’Italie. Toutefois, le récit le dépeint davantage comme un combattant obsédé par la guerre, assoiffé de sang, trahissant ainsi l’image classique du « chevalier sans peur et sans reproche ». La victoire de Marignan, en 1515, consacre la gloire naissante du jeune roi. Mais elle est suivie d’un cuisant revers à Pavie (1525), où il est capturé et emprisonné en Espagne. Ce contexte militaire tendu est aggravé par la trahison du connétable de Bourbon, l’un des plus grands nobles du royaume. Frustré par un conflit avec la Couronne au sujet de son héritage, il passe à l’ennemi et rejoint Charles Quint. Sa défection est perçue comme une trahison personnelle et politique majeure, révélant les profondes tensions internes qui minent le royaume. La captivité du roi conduit à la Paix des Dames (1529), une négociation diplomatique remarquable conduite par deux femmes d’État : Louise de Savoie pour la France et Marguerite d’Autriche pour l’Empire. Cet accord permet la libération du roi, mais au prix de lourdes concessions, notamment la renonciation à ses prétentions en Italie. François Ier subit également une grande déception diplomatique : son échec à se faire élire empereur du Saint-Empire romain germanique, ambition qui l’aurait fait succéder symboliquement à Charlemagne. La tension religieuse s’intensifie au fil des années. L’affaire des Placards (1534) marque un tournant : des pamphlets protestants sont affichés dans plusieurs villes, jusqu’à la porte de la chambre royale. Outré, François Ier abandonne sa relative tolérance initiale et engage une répression brutale des protestants, amorçant les premiers signes des futures guerres de Religion.

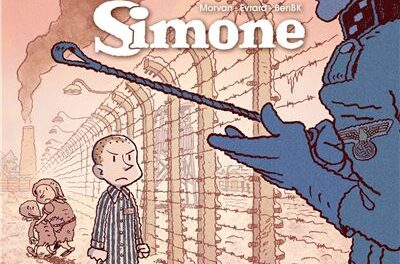

La deuxième partie de la bande dessinée retrace le règne d’Henri IV, entre habileté politique, revirements religieux calculés et amour immodéré des femmes. Le récit s’ouvre sur le contexte chaotique de son accession au pouvoir, marqué par une série de décès prématurés dans la lignée royale, ouvrant la voie à ce roi inattendu. Le rôle déterminant de Sully, est mis en lumière, tout comme les violences tragiques qui jalonnent cette période, notamment le massacre de la Saint-Barthélemy. Celui-ci est présenté dans toute son horreur intime, à partir des travaux récents de l’historien Jérémie Foa, qui insiste sur la dimension de voisin contre voisin, sur la proximité dans la tuerie. La bande dessinée suit ensuite la reconquête progressive du royaume par Henri, appuyée par une alliance stratégique avec la reine Élisabeth Ire d’Angleterre. En face, la Ligue catholique, farouchement opposée à sa légitimité, bénéficie du soutien actif de la monarchie espagnole. Le siège de Paris, affamée jusqu’à la reddition, marque un tournant décisif. L’abjuration d’Henri IV, célèbre pour sa formule « Paris vaut bien une messe », ne convainc toutefois pas tous les chefs protestants. Le récit se conclut sur les tensions persistantes, les tentatives d’assassinat – notamment celle avortée de Pierre Barrière – jusqu’au drame final : l’assassinat du roi en 1610 par François Ravaillac.

La suite d’une fresque historique de qualité

Le scénario de Jean-Pierre Pécau se révèle efficace, bien que très classique dans son approche. Il privilégie l’angle politique du règne de François Ier, mais délaisse une dimension pourtant essentielle : son rôle de mécène de la Renaissance. En effet, le roi fut un grand protecteur des arts, des lettres et des sciences, attirant à sa cour des figures majeures comme Léonard de Vinci. Cet aspect aurait mérité d’être davantage mis en valeur.

Le dessin de Roberto Viacava, déjà à l’œuvre pour la partie consacrée à Charles VIII dans le tome précédent, s’inscrit lui aussi dans une veine classique. Le soin apporté aux personnages est indéniable, mais on peut regretter que les décors manquent parfois de richesse et de détails. Un traitement graphique plus élaboré aurait pu renforcer la dimension historique. Mention spéciale, toutefois, pour la très belle couverture de Ugo Pinson, particulièrement soignée, comme toutes celles de cette série.

En fin d’ouvrage, un dossier documentaire, signé Joël Gourdon, vient compléter le récit.

Ce troisième tome reste de bonne facture et s’intègre avec cohérence dans une série intéressante, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Une collection qui mérite pleinement sa place dans les CDI des collèges et des lycées.