Alexandre Thers propose avec « Esprits criminels » un intéressant article, nourri d’une historiographie récente, sur l’entourage de Himmler et l’importance des intellectuels allemands dans l’organigramme de la SS.

La plupart des chefs de la SS appartiennent à deux générations distinctes : les plus âgés, nés entre 1890 et 1900, ont participé à la Grande guerre ; les plus jeunes ont vu le jour après 1900 et appartiennent à la « génération de la jeunesse de guerre ». Presque tous ont participé aux derniers combats de 1918, avant d’intégrer des corps francs. Ils ont souvent connu une réinsertion difficile une fois la paix revenue et rencontré des problèmes d’endettement, de relations conjugales et d’alcoolisme. Himmler est lui aussi issu de la génération de la jeunesse de guerre (il est né en 1900), et il exploite habilement les vulnérabilités de ces hommes, leur offrant ce qu’ils considèrent comme une seconde chance. « Ils ne vont avoir de cesse de prouver leur fidélité à leur sauveur, qui va se complaire alors dans le rôle de figure tutélaire et bienveillante. Le jeune Reichsführer va dès lors exercer un contrôle constant sur eux, jusqu’à pénétrer dans les sphères les plus intimes de leur vie privée. »

Tous ces hommes partagent une même idéologie : l’Allemagne, berceau de la race nordique, est menacée à plus ou moins court terme d’extermination par les hordes de « sous hommes » venant de l’Est (les Polonais et les Russes), et par les alliés occidentaux, les envahisseurs français en particulier, et d’outre-mer (États-Unis). L’Allemagne est menacée, non seulement sur le plan étatique, mais également sur le plan biologique ; de ce point de vue, la présence parmi les troupes d’occupation françaises, de soldats noirs fut jugée comme une véritable humiliation.

De nombreux intellectuels trouvent une place au sein du corps militaire de la SS : ces universitaires ont pour les uns une formation juridique, pour les autres une formation historique, artistique ou médicale. Dès le début de la guerre, la majorité de ces intellectuels est incorporée aux groupes mobiles de tueurs, fiers d’être des hommes d’action. En 1941, à la veille de l’invasion de l’URSS, Himmler explique à plusieurs reprises à ses collaborateurs la mission d’extermination qui les attend, légitimant l’invasion de l’URSS comme la réalisation du combat séculaire des Germains contre les Slaves. Tous sont convaincus que le génocide est l’une des clés de la politique de germanisation des territoires occupés, préambule indispensable au rayonnement nazi à l’Est. « En tant qu’intellectuels, ils jouent parfois un rôle dans la mise au point ou dans l’amélioration des processus d’assassinat, visant à tuer le plus vite et le plus efficacement possible, instaurant ainsi une dimension organisationnelle au génocide. »

Les séquelles du traumatisme causé par ces assassinats apparaissent sous forme d’alcoolisme, d’effondrement nerveux, de souffrance psychique, de troubles digestifs somatiques, de perte d’appétit, de repli sur soi-même. Néanmoins rares sont ceux qui « craquent » complètement. À partir de l’automne 1943, les meurtres de masse parviennent à la connaissance du public mondial et les responsables des SS sont informés de la décision des Alliés de les faire comparaître devant un tribunal en tant que criminels de guerre. Face à la défaite qui approche, certains cadres jusqu’au-boutistes misent sur la poursuite de la guerre, mais ils sont minoritaires ; d’autres cherchent des solutions de compromis. Presque tous séjourneront dans des camps d’internement en 1945 : ceux dont l’identité d’emprunt n’est pas découverte sont libérés, les autres connaissent une fin tragique (suicide, exécution après condamnation à mort). Si la plupart de ceux qui entrent dans la clandestinité seront repris, certains parviendront néanmoins à échapper à la justice.

Fabrice Jonckheere présente une étude approfondie de « la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale », à partir de sources américaines et japonaises pour la plupart.

Les projets impérialistes du Japon sont anciens, et si la « Sphère de co-prospérité » ne fut proclamée qu’en 1941, une politique visant à la constituer était menée depuis longtemps. L’auteur attire notre attention sur l’importance du choix du terme de « sphère » : « Cette notion véhicule une symbolique à la fois d’égalité (tous les points sur la sphère sont à égale distance du centre, ici le Japon) et de fermeture (volume clos tourné vers le centre) ». « Les destinataires principaux de ce message sont les citoyens nippons, mais aussi les peuples asiatiques, dont le Japon espère qu’ils secoueront le joug occidental et accueilleront ses soldats en libérateurs. Ce discours généreux d’apparence prend appui en partie sur une vision pan-asiatique ancienne, dont les notions d’égalité, de liberté et de prospérité sont les piliers. » En réalité les arguments avancés par ces intellectuels ont pour objectif de cacher les véritables mobiles de la conquête, qui sont économiques et nationalistes : il s’agit de trouver des débouchés et des solutions aux conséquences de la crise économique de 1929. « Dans l’esprit de ses concepteurs, la Sphère est avant tout un glacis stratégique et une zone de projection des forces ».

Rares sont les pays de la zone (hormis la Thaïlande) qui adhèrent de plein gré à la Sphère. Constituée initialement de la Corée et de Formose (des colonies japonaises), du Mandchoukouo (une sorte de protectorat) et de la Chine occupée, elle s’étoffe, entre 1940 et 1942, de l’Indochine française, de la Birmanie britannique, des Philippines, de la Malaisie, des Indes néerlandaises (Bornéo, Sumatra, Java), de Hong Kong et de Singapour. Officiellement, le Japon ne poursuit pas une guerre expansionniste mais une guerre de libération des peuples asiatiques. Un certain nombre de territoires sont donc placés sous tutelle militaire (Indes néerlandaises), d’autres sont érigés en « États indépendants associés ». En réalité tous les gouvernements sont fantoches, la plupart des instances civiles du gouvernement (gouverneurs japonais ou dirigeants locaux) sont doublés d’un commandement militaire.

Le pillage économique y est systématique : pétrole, caoutchouc et coprah des Indes néerlandaises, pétrole et caoutchouc d’Indochine, uranium de Corée, mines de fer et de charbon de Mandchourie sont exploités par les gros conglomérats japonais, fondement du complexe militaro-industriel. Les paysans sont parfois expulsés, et les terres alors confiées à des colons, dont le travail consiste à approvisionner la métropole et les armées impériales. La malnutrition devient fréquente, l’exode rural vers les villes s’accélère, libérant une main-d’œuvre corvéable à merci.

Un rapport secret de 1943 nous informe sur le regard que portent les dirigeants nippons sur les peuples soumis. Il traite de la théorie des races et évalue la politique à mener dans les territoires contrôlés par les Japonais. Les autochtones ne sont pas reconnus en tant que tels, et quoique les situations varient selon les pays, le souci d’acculturation des peuples domine. Les colonies sont l’objet d’un soin particulier : les Japonais y fondent de nombreuses écoles et tentent de s’attacher la sympathie des habitants par des programmes éducatifs dont les axes principaux sont le culte de l’empereur, l’inculcation du patriotisme nippon et l’apprentissage du japonais. Néanmoins, des exactions sont commises dans l’ensemble de la sphère : viols, essor de la prostitution légale (200 000 « femmes de réconfort » coréennes sont enlevées de force), massacres bactériologiques -notamment par la sinistre unité 731 qui teste la réaction du corps humain aux gaz toxiques et aux bactéries- et camps d’internement de prisonniers de guerre, de civils coloniaux et d’opposants se développent dans toute l’Asie japonaise. Au total, 5 millions de personnes sont éliminées, 13 millions meurent de faim ou de maladie.

Christophe Dutrône consacre un article à « Leclerc », ou plus précisément à son « Aventure africaine ».

Issu d’un milieu monarchiste catholique, Philippe François Marie de Hauteclocque est né en 1902. Son père, engagé volontaire en 1914, a terminé la guerre avec le grade de lieutenant, tandis que ses deux oncles ont été tués au feu. Mû par l’exemple familial, il fait le choix de la carrière militaire et opte pour la cavalerie. Il sort major de l’école de Saumur et rejoint, à la fin de 1926, l’armée française au Maroc. Il y perfectionne sa connaissance de l’arabe initié à Saint-Cyr et apprendre les rudiments de berbère. Il reste au Maroc jusqu’au début de 1931 et y retourne en 1933, au sein de l’état-major du général Giraud qui opère à l’ouest de l’Atlas. Il y connaît l’épreuve du feu et y révèle de réelles qualités militaires. À la fin de 1934 il intègre l’Ecole supérieure de guerre, et en septembre 1939, il est affecté à l’état-major de la quatrième division d’infanterie.

Sur le point d’être fait prisonnier à Lille le 12 mai 1940, il obtient l’autorisation de tenter sa chance en franchissant les lignes allemandes vers le sud. Il y parvient et est réaffecté dans une zone de combat. Blessé le 15 juin, il est évacué vers Avallon, où les sœurs de la Charité le recueillent, le soignent et le dissimulent aux Allemands. Il se procure une tenue civile, gagne Paris où il obtient de faux papiers, puis rejoint sa famille en Gironde. Il a appris par les journaux la présence à Londres d’un général dont il connaît les écrits et il est décidé à le rejoindre en passant par l’Espagne.

Il est présenté au général de Gaulle le 25 juillet. Parmi les ralliés de la première heure, il est le seul officier breveté de l’Ecole de guerre, pour de Gaulle il constitue donc un élément précieux. Sous le pseudonyme de « Leclerc », il est chargé de rallier à la France libre les colonies d’Afrique Noire. Auto promu lieutenant-colonel afin de gagner en crédibilité, il rallie le Cameroun fin août 1940 et en assume les fonctions de gouverneur. Le ralliement du Cameroun donne le signal du basculement général de l’AEF. De Gaulle le nomme membre du Conseil général de l’empire et l’affecte au Tchad comme commandant militaire. Vichy le condamne à mort par contumace le 11 octobre, avec confiscation de tous ses biens.

Il conçoit le projet ambitieux de s’emparer de l’oasis italienne de Koufra à la fin du mois de février 1941, et il y parvient au terme d’une expédition extraordinaire suivie de deux semaines de siège. Le 2 mars 1941, à l’occasion d’une causerie tenue dans l’enceinte du fort, il évoque le jour où les couleurs françaises flotteront de nouveau sur Metz et Strasbourg. Ces quelques mots repris par la propagande gaulliste vont devenir le célèbre « Serment de Koufra ». Fait compagnon de la libération le 4 mars 1941, nommé général de brigade à titre temporaire le 11 août suivant, il prépare la conquête du Fezzan italien, seule solution permettant à ses troupes de sortir du territoire où elles sont confinées pour rejoindre l’Afrique du Nord. Mais le 25 mars, de Gaulle le nomme commandant supérieur des troupes de l’Afrique française libre. Cette promotion à caractère politique ne lui convient pas ; il la refuse, mais il doit céder devant l’insistance du général De Gaulle. Leclerc ne fait alors pas mystère de ses opinions maurrassiennes et de son peu de goût pour la démocratie. À la fin de 1942, il rentre au Tchad pour organiser la campagne qui doit permettre au Français libre d’Afrique de faire route vers la Méditerranée. Il atteint Tripoli le 26 janvier 1943, rencontre Montgomery qui accepte d’équiper une division légère mécanique chargée d’assurer la flanc-garde de l’armée britannique dans sa marche vers Tunis. « Ici s’achève l’aventure africaine de Leclerc ».

François Delpla signe un article sur « Le procès de Riom. La grande mascarade » et en montre la complexité.

L’idée de faire un procès aux « responsables de la guerre » est explicite après une rencontre entre Laval et Abetz le 19 juillet 1940. Les ministres ne pouvant être jugés que par le Sénat siégeant en haute cour, Pétain ne souhaitant évidemment pas le réunir, une loi créée le 30 juillet une « Cour suprême de justice » qui siégera à Riom. Les accusés seront jugés en vertu d’une formule alambiquée : on poursuivra « toute personne ayant, depuis un temps non prescrit, commis des crimes ou délits ou trahis le devoir de leur charge dans les actes qui ont concouru au passage de l’état de paix à l’état de guerre avant le 4 septembre 1939, et dans ceux qui ont ultérieurement aggravé les conséquences de la situation ainsi créée ». Le point de départ chronologique des délits poursuivis est fixé à 1936, ce qui permet d’accabler le Front populaire et de dédouaner au contraire les gouvernements de droite qui l’ont précédé et auxquels avait appartenu Laval et Pétain. Sont inculpés : Blum, Daladier, Reynaud, Gamelin, Mandel et Guy La Chambre (ministre de l’air qui avait succédé à Pierre Cot). S’y ajoutera en 1941 Robert Jacomet, ancien contrôleur général du ministère de la Guerre.

L’instruction traîne plus d’un an car elle reste tributaire des relations fluctuantes entre Vichy et l’occupant. Les Allemands ne sont pas satisfaits de voir accuser Daladier et Blum, pour eux moins coupables que Mandel et Reynaud, qu’ils réclament d’ailleurs pour les juger eux-mêmes. À Vichy on préfère juger Blum et Daladier car ce sont des hommes de gauche que l’on peut accuser d’avoir sapé les forces de la nation ; tandis que Mandel et Reynaud sont des hommes de droite qui n’ont cessé de réclamer une France forte et bien armée contre le nazisme. On ne sait même pas exactement à Vichy ce que l’on veut juger : la guerre elle-même ou la façon dont elle a été préparée et conduite ?

François Delpla montre que l’instruction fut d’abord dirigée contre la guerre elle-même puis qu’elle a été réorientée vers sa préparation, par une modification de la formule permettant l’accusation. Finalement l’accusation ne porte pas sur la déclaration de guerre mais sur la façon dont celle-ci a été préparée depuis 1938 et conduite. Gamelin annonce qu’il se taira. Blum et Daladier n’ont pas de difficulté à démontrer qu’ils ont entrepris une politique de réarmement de la France. Hitler critique publiquement le procès le 15 mars ; il n’apprécie évidemment pas que l’on reproche aux accusés de ne pas avoir gagné la guerre ! Et Pétain se désole du mécontentement du Führer. Le procès tient encore plusieurs audiences et, le 14 avril, une « suspension pour complément d’information » est prononcée. Elle fut définitive.

L’article de Nicolas Anderbegani intitulé : «J. Edgar Hoover et le FBI en guerre » traite de l’action du FBI et de son chef durant la Seconde guerre mondiale.

Hoover a été nommé à la tête de l’ancêtre du FBI en 1924, sa carrière a pris son essor dans les années 1930 en luttant contre le crime organisé. À partir de 1939, en plus de combattre la criminalité et de surveiller les milieux sympathisants de la gauche, le FBI entreprend de lutter contre l’espionnage et le sabotage. Avec l’engagement des États-Unis dans la guerre en décembre 1941, le contre-espionnage devient l’une de ses prérogatives principales. Il déjoue plusieurs tentatives allemandes visant à créer un réseau d’espionnage aux États-Unis et combat la présence allemande en Amérique du Sud.

Mais Hoover commet l’erreur de ne pas prendre au sérieux les plans d’attaque japonais et de ne pas déceler les signes avant-coureurs de l’agression nipponne. Conséquence de cet échec, les États-Unis créent en 1942 un nouveau service visant à coordonner l’ensemble du renseignement extérieur : l’OSS (Office of Strategic Services). C’est le FBI qui exécute l’ordre d’arrestation des étrangers sur le sol américain signé par Roosevelt le soir même de l’attaque japonaise contre Pearl Harbor. À partir de 1943, le FBI participe au projet «Venona » monté par les renseignements militaires américains et visant à percer par la cryptanalyse des codes soviétiques. « La Seconde Guerre mondiale constitue dans l’histoire du FBI à la fois un apogée et une période de transition. L’arrivée d’Harry Truman à la tête du pays sonne le glas des ambitions du FBI et des espoirs de Hoover de voir son champ d’action étendu au monde entier. Le nouveau président engage en effet une réforme du renseignement américain qui aboutit, en 1947, à la création de la CIA, renvoyant le FBI vers les limites qui lui avaient été fixées à l’origine, celle du territoire national ».

Quatre articles sont consacrés à des événements militaires du printemps 1942 :

– « Les États-Unis face aux U-Boote » (Gautier Lamy) traite des raids des sous-marins allemands sur les côtes atlantiques américaines dans les premiers mois de 1942, alors que le pays n’était encore ni organisé ni équipé pour y faire face.

– « Les commandos attaquent » (Xavier Tracol) raconte la préparation et le déroulement d’une action des commandos anglais visant à détruire un bassin du port de Saint-Nazaire indispensable à l’entretien du cuirassé allemand Tirpitz. Le raid fut réalisé en mars 1942 et fut une réussite malgré les très lourdes pertes humaines enregistrées.

– « Bataille pour Malte » (Yannis Kadari) prend la suite d’un article paru dans le numéro 12 de cette même revue, « Malte verrou de la Méditerranée ». Allemands et Italiens ont prévu l’invasion de Malte pour mai 1942 et la Luftwaffe écrase l’archipel sous les bombes. Les Anglais n’ont pas sur place l’aviation suffisante pour se défendre et les convois organisés pour secourir les Maltais sont détruits par les forces germano-italiennes. Ce sont les modifications des plans allemands qui ont sauvé l’île : en mai 1942, auréolé de ses succès africains, Rommel parvient à convaincre Hitler et Mussolini qu’une invasion de Malte n’est plus nécessaire, que l’Égypte sera bientôt envahie et que la Luftwaffe doit l’appuyer en Afrique avec tous les moyens disponibles. Le plan d’invasion est abandonné, alors que le gouverneur de Malte estimait ne pas pouvoir tenir au-delà de la première quinzaine de septembre. Malte est alors équipée de stations radar modernes, permettant au Spitfire de décoller à temps pour intercepter les bombardiers allemands au-dessus de la mer. La Grande-Bretagne a gagné la bataille de Malte.

– « Frapper Tokyo. Le raid de tous les défis » (Alexandre Thers). Au début du printemps 1942, un peu plus de trois mois seulement après Pearl Harbor, le président Roosevelt demande que soit montée une opération destinée à frapper le Japon au cœur, par un bombardement de la capitale et de quelques villes industrielles. La logistique nécessaire est terriblement compliquée : il faut qu’une flotte navale appareil de la côte ouest des États-Unis, navigue sans avoir été repérée jusqu’à près de 800 km des côtes du Japon, qu’elle embarque des bombardiers bimoteurs qu’il faudra faire décoller du pont d’un porte-avions, que les avions aillent ensuite se poser en Chine, aux limites de leur capacité en carburant. L’homme choisi pour conduire ce raid et une « légende vivante » de l’aviation : le lieutenant-colonel Doolittle, pionnier dans le domaine de l’aéronautique ; 120 hommes qui composent 24 équipages sont volontaires pour l’accompagner. Les Américains prennent un risque énorme en exposant seize de leurs meilleurs navires de guerre en plein océan Pacifique.

Toutes ces difficultés furent néanmoins surmontées, les appareils décollèrent tous et les cibles furent atteintes : base navale de Yokohama, quartiers industriels de Tokyo, de Nagoya, de Kobé et d’Osaka. La surprise fut totale pour les Japonais et aucun avion ne fut abattu. Égarés, les réservoirs de leurs avions vides, les pilotes furent contraints à des atterrissages forcés, quand ils ne furent pas obligés d’abandonner leurs avions en plein vol pour un saut vers un territoire qui ne fut pas toujours la Chine amie. Certains furent tués ou blessés au contact de la terre ferme, d’autres maintenus en détention en Union soviétique, d’autres encore capturés par les Japonais (trois d’entre eux furent exécutés après avoir été torturés). « Roosevelt est ravi, l’opinion publique jubile. »

Dans la rubrique « Passeur d’histoire » Thomas Rabino s’entretient avec Marcel Jaurant-Singer, aujourd’hui âgé de 91 ans et qui s’est engagé en 1942 dans la Résistance, au sein du Special Operations Executive (SOE), service britannique dépendant du ministère de la Guerre économique et mis en place en juillet 1940 par Churchill. Il y devient opérateur radio après avoir effectué un stage de formation technique. Il affirme n’avoir jamais été antigaulliste mais justifie son refus d’entrer dans la France libre du général de Gaulle par sa volonté de ne « pas être dans un endroit marqué par la politique ». Il est aujourd’hui le président de l’association « Libre Résistance » qui regroupe une centaine de Français du SOE survivants.

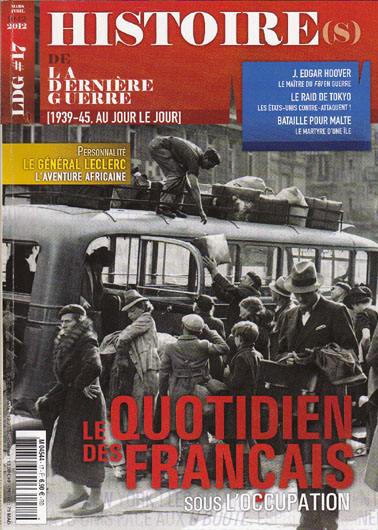

Martin Benoist propose sous le titre « Entre carottes des topinambours » une brève présentation de la vie quotidienne des Français sous l’Occupation. Il rappelle la division de la France en diverses zones de statuts différents, l’organisation du ravitaillement, les pénuries et le système D qui permet difficilement d’y remédier, les difficultés de déplacement et l’importance de la bicyclette, la forte fréquentation des cinémas et des théâtres etc. Rien de bien original, et bien que la couverture de ce numéro soit consacrée à ce thème.