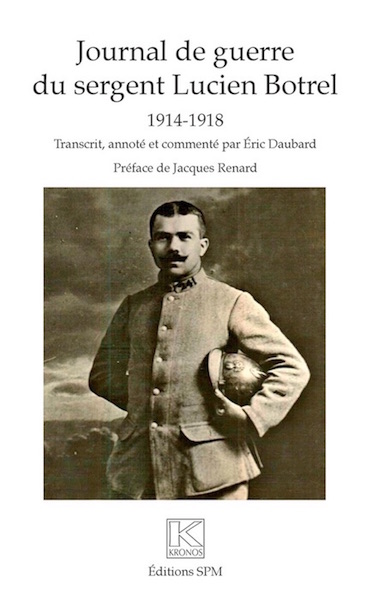

Parmi tant de témoignages inédits publiés à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, l’intérêt du journal rédigé par Lucien Botrel mérite d’être souligné. Poilu ayant servi au front pendant presque toute la guerre, l’auteur est un Breton de Paris. Exerçant le métier d’employé de bureau dans la vie civile, sa familiarité professionnelle avec la pratique rédactionnelle peut expliquer le soin scrupuleux avec lequel il tient, de manière très suivie et détaillée, la chronique de son existence militaire depuis l’annonce de la déclaration de guerre le 1er août 1914 jusqu’à sa démobilisation le 2 avril 1919. Le ton du récit est parfois jovial, ponctuellement caustique et quelquefois sombre, mais c’est la sérénité qui domine. Grâce au sens de l’observation qui la caractérise, la narration retient l’attention par son soin descriptif et sa qualité documentaire.

Caporal promu sergent, Botrel n’est ni un guerrier d’élite ni un patriote exalté. Son profil est plus celui du conformiste ordinaire que du forcené de l’uniforme. Réserviste incorporé dans une unité combattante de première ligne, le point de vue qu’il exprime est celui d’un simple troupier qui fait son devoir sans ferveur ni dérobade. Sa guerre est une guerre du quotidien perçue à l’échelle de l’escouade, la demi-section, la compagnie, tout au plus du bataillon. Sans vision d’ensemble, son vécu est borné à l’horizon limité des tâches à accomplir, aux efforts, dangers et privations caractéristiques de l’infanterie, aux responsabilités mineures et aux stages d’instruction requis par son rang de sous-officier. Tel Fabrice à Waterloo, Lucien Botrel traverse, sans en saisir la logique, le périple erratique de la guerre de mouvements en Belgique et en Artois en 1914. Il s’installe ensuite placidement dans la routine monotone de la guerre des tranchées. Malgré la continuité de sa présence au Front sans discontinuer d’août 1914 à mai 1918, il n’y est jamais blessé, et ne subit que de rares et courtes évacuations médicales pour des motifs relevant de la « bobologie ». Les actions à haute intensité auxquelles il participe sont rares et donnent lieu à quelques scènes fortes : on retiendra notamment son court séjour en ligne à Verdun dans une ambiance de charnier, marqué par un sanglant assaut infructueux à Fleury-sous-Douaumont le 27 juin 1916, et le récit de l’éprouvant combat d’arrêt de Hangard (Somme) en avril 1918 durant les offensives Ludendorff.

Au front sans discontinuer d’août 1914 à mai 1918, le sergent Botrel est donc avant tout un intéressant chroniqueur de la routine de la guerre. Les incessants travaux d’aménagement des lignes y occupent une part importante de la vie courante. Les corvées, les contraintes matérielles, mais aussi les loisirs y tiennent également une place notable. L’existence du poilu est conditionnée par l’obsédante trinité prosaïque du manger, boire et bien dormir. Désigné au poste de gérant de la coopérative régimentaire, Botrel s’épanouit dans cette activité commerciale qui adoucit la vie de ses camarades. Musicien amateur, il joue de la mandoline sur un instrument issu de l’artisanat des tranchées. Il se réjouit de partir en permission et ne dissimule pas son plaisir à consommer du vin ou de l’alcool, habitude culturellement répandue dans la société tant civile que militaire de son époque. Resté un civil en uniforme, il entretient des liens réguliers et harmonieux avec l’arrière, dont il apprécie les actes de solidarité. Le registre le plus discret de son ressenti est finalement celui des émotions, qu’il n’exprime qu’à demi-mots. Les allusions faites à l’appréhension face au danger et à la crainte de la mort imminente sont toujours pudiques. Effet de son accoutumance progressive à la mort de masse, le narrateur réagit avec plus de sensibilité au spectacle des premiers tués en 1914 qu’à celui des cadavres jonchant les abords des tranchées ou d’une exécution capitale sur le front des troupes en 1916. Sans manifester d’animosité forte envers l’ennemi, il se réjouit de ses pertes et déconvenues. Enfin, il est totalement étranger au climat des mutineries de 1917, dont on peut même se demander s’il en a seulement eu connaissance.

La dernière partie de son récit n’est pas la moins intéressante en faisant part d’une expérience de guerre moins courante : celle de la captivité. Le sergent Botrel est en effet fait prisonnier de guerre le 31 mai 1918 avec une partie de son régiment encerclé lors de la bataille de Vierzy (Aisne). Ce développement donne lieu à un tableau d’un grand intérêt sur les conditions de son séjour en camp de prisonniers dans les derniers mois de la guerre. Observateur attentif, Botrel constate avec une certaine surprise le dénuement de l’arrière du front allemand. Une fois interné, il consigne les caractéristiques de la vie des camps, fait part des restrictions alimentaires subies par les détenus, évoque les relations avec les gardiens allemands et les prisonniers de guerre russes. Il brosse aussi avec finesse la psychologie de la captivité. Il est enfin, derrière les barbelés, un témoin perplexe de la Révolution allemande de novembre 1918 et des changements politiques qui en résultent.

La richesse documentaire de ce journal de guerre est bonifiée par l’iconographie qui l’accompagne, constituée d’un riche choix de cartes postales et de photographies d’époque, dont un certain nombre de clichés pris par Lucien Botrel lui-même. L’appareil critique établi par Éric Daubard est copieux et judicieux (en dépit de la malencontreuse « déserrance » errant en « déshérence » dans la note 1 p.218). Ces éléments enrichissent un témoignage de qualité qui, outre son intérêt intrinsèque et sa lecture possible sous l’angle d’une sociologie et d’une anthropologie de la guerre, peut constituer un bon support pédagogique pour présenter les différentes facettes de la vie des combattants du front durant la Première Guerre mondiale.