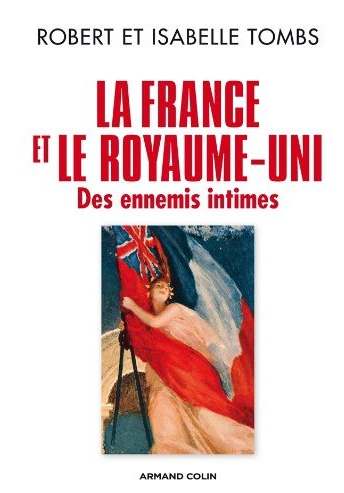

Depuis la guerre de 1870-71 et plus encore les guerres mondiales, les rapports entre la France et l’Allemagne à travers l’histoire ont fait l’objet de nombreuses enquêtes et les recherches ont bénéficié de l’appui d’institutions nombreuses. A contrario, les rapports entre la France et la Grande-Bretagne ont été relativement négligé alors que, dans la longue durée, ils sont largement aussi importants, et même sans doute bien plus, pour l’histoire de France. Pour qui connaît l’attraction-répulsion des Britanniques pour la France, il n’est guère étonnant que l’histoire de ces relations soit une traduction de l’anglais ; plus précisément, l’ouvrage a été rédigé par un couple franco-britannique. Sa qualité montre que l’Entente cordiale est encore susceptible de porter de beaux fruits.

Malheureusement, avant même de parler du contenu, on doit dire un mot des choix de l’éditeur, qui a préféré une traduction partielle de l’ouvrage, lequel débutait à l’origine avec le règne de Louis XIV, alors que sa version française prend 1815 comme point de départ. Un tel choix serait légitime s’il était explicité, or il n’en est rien, sinon dans la notice de copyright : d’où la désagréable impression d’être « floué » (d’autant que le résumé de quatrième de couverture fait allusion au XVIIIe siècle).

Un modèle anglais ?

Heureusement, la lecture de ces 500 pages apaise les mécontentements car l’ensemble est lisible et instructif et parvient à combiner anecdotes et réflexions profondes, histoire politique et histoire culturelle, pour mettre à jour les ressorts de cette relation à nulle autre pareille, faite de haines et d’admirations, mais jamais d’indifférence.

Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne constitue un modèle pour les réformateurs modérés comme Guizot, mais est au contraire rejetée par les Républicains et de nombreux monarchistes comme une « nation de boutiquiers », un mouroir pour les ouvriers des villes industrielles qui représentent alors le cauchemar des hygiénistes. Cette arrogance explique que les exilés français à Londres, très libéralement accueillis, préfèrent rester entre eux que s’intégrer. Rien ne valait Paris et son cosmopolitisme, qui attirait d’ailleurs également de nombreux Britanniques. C’est l’un d’entre eux, Charles Frederic Worth, qui créa la première maison de couture industrielle, vendant à Paris, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis : jusque-là, les robes étaient faites individuellement et uniquement par des femmes. Il bénéficia de la fête impériale du Second Empire, qui multiplia les bals, et du rapprochement franco-britannique initié par Napoléon III, concrétisé en 1861 par la signature d’un controversé traité de libre-échange.

L’attraction de Paris perdura à la fin du XIXe siècle, de nombreux artistes étant fascinés par le climat de permissivité qui s’opposait au rigorisme victorien : des élèves d’Eton se procuraient du matériel pornographique français, au grand dam de leurs enseignants ! L’éditeur de Zola fut condamné et même emprisonné pour des passages considérés comme pornographiques. Cependant, les auteurs rappellent aussi que des artistes français se trouvaient très bien outre-Manche, comme Verlaine, que Rodin y étaient reconnu, et qu’Oscar Wilde, ayant quitté l’île en raison du climat de censure, fut mis au ban par une partie de la société parisienne pour son homosexualité. En revanche, l’impulsion britannique au développement du sport, football, rugby aviron, boxe, est incontestable et à sens unique.

Fraternité d’armes

Les deux guerres mondiales constituent naturellement un moment de rapprochement fort entre les deux nations ; en 1917, plus de deux millions de soldats en provenance de l’Empire britannique se trouvaient sur le territoire français, or, comme le soulignent les auteurs, ce phénomène n’a que peu été étudié (p. 174), peut-être parce qu’il fut très concentré géographiquement, essentiellement dans le Nord. Les soldats britanniques semblent en particulier avoir beaucoup fait pour populariser le football auprès des Français. Les rapports furent très variables puisque des liens durables s’établirent, mais que des tensions apparurent également : les Britanniques étaient entre autres accusés de se comporter comme s’ils étaient en pays conquis. Après la guerre, des villes de Grande-Bretagne (mais aussi des dominions et de Etats-Unis) se jumelèrent avec des villes dévastées par la guerre et les soutinrent financièrement. Les Britanniques se rendirent en nombre sur les lieux des combats, pour lesquels Michelin publia un guide. Mais dans l’ensemble « malgré leur proximité, Français et Britanniques firent en effet deux guerres séparées, moins en compagnons d’armes qu’en voisins méfiants et parfois jaloux » (p. 206).

De semblables tensions apparurent durant la Seconde Guerre mondiale : elles reposaient pour partie sur des divergences stratégiques (les Britanniques souhaitaient en 1940 poursuivre la guerre, quitte à se retirer à Dunkerque ou à conserver les derniers avions disponibles plutôt que les envoyer en France), et pour partie sur des divergences personnelles. Le caractère de Charles de Gaulle et sa méfiance fondamentale pour l’ennemi de toujours, de Jeanne d’Arc à Fachoda, rendirent les négociations particulièrement complexes. Mais, malgré Mers-el-Kebir et la propagande anglophobe de Vichy, la communication britannique parvint à triompher et les nazis ne parvinrent jamais à l’enrayer.

Parmi de nombreux passages intéressants, on notera ceux qui concernent les débuts de la construction européenne : les auteurs rappellent que l’économie britannique en 1945 était bien plus tournée vers le Commonwealth que vers l’Europe occidentale, mais aussi que des hommes d’État comme Ernest Bevin étaient favorables à un rapprochement avec la France et le Benelux, et que le Belge Paul-Henri Spaak s’est un temps demandé si son pays et les Pays-Bas devaient intégrer le Commonwealth. Paradoxalement, c’est au moment où les dirigeants admiraient le plus l’autre pays, en 1956 (Mollet était un ancien professeur d’anglais, alors qu’Anthony Eden était un francophile de toujours), que se produisit la rupture. Le 10 septembre 1956, Mollet avait repris l’idée de 1940 d’une Union franco-britannique, mais la débâcle de Suez, provoquée par la convertibilité de la livre en dollars qui exposait la Grande-Bretagne aux pressions américaines, alors que la France y demeurait imperméable, entraîna une rupture lourde de conséquence : alors que la Grande-Bretagne décida d’accélérer la décolonisation et se rapprocha des États-Unis, la France s’accrocha à l’Algérie et s’appuya sur l’Europe pour maintenir sa puissance, en refusant le grand marché que les Britanniques voulaient imposer.

Bien d’autres aspects pourraient être mis en avant, tant l’ouvrage est riche et équilibré : on ne peut qu’en recommander la lecture, aussi bien pour l’histoire française que pour l’histoire britannique et européenne, au sujet de laquelle il apporte de nombreux point de vues utiles.