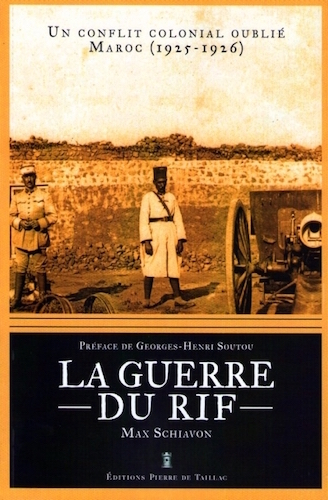

L’Histoire est un immense linceul d’événements oubliés. La Guerre du Rif est assurément l’un d’entre eux. Dans le meilleur des cas, son nom évoque sans doute plus désormais une réalité géographique qu’un fait historique. Pourtant, l’épisode qu’il désigne constitue un moment charnière de par sa nature hybride, puisqu’il peut être interprété tout à la fois comme la dernière guerre de conquête coloniale et le premier conflit de la décolonisation.

Menée par le redoutable émir Abd El Krim, la révolte rifaine soulève d’abord cette région montagnarde traditionnellement insoumise contre le pouvoir colonial qui contrôle le Maroc espagnol. Les troupes de Madrid sont vaincues militairement, apportant prestige et matériel de guerre au chef berbère rebelle. Celui-ci proclame la République du Rif et tourne ensuite ses ambitions vers le sud en direction du protectorat institué par la France depuis 1912. Ralliant à son tarbouche blanc les tribus de la zone tampon tout en menant des négociations dilatoires avec le résident général, le maréchal Lyautey, il entre finalement en belligérance ouverte en 1925 et se proclame sultan. Soldat avisé parfaitement au fait des mentalités locales, mais par ailleurs conscient des réticences de la métropole à renforcer ses moyens dans un contexte budgétaire tendu, Lyautey joue le rôle ingrat de Cassandre puis, une fois les hostilités ouvertes, parvient à contenir la progression de l’adversaire avec des forces limitées mais au prix de pertes notables. Paris ayant alors pris conscience non seulement du péril militaire immédiat mais aussi des lourdes implications régionales et géopolitiques d’une éventuelle défaillance face à Abd el Krim, des moyens considérables sont accordés au redressement de la situation en concertation avec l’Espagne. Une armée comptant jusqu’à 140 000 hommes est déployée sous l’autorité du maréchal Pétain venu de métropole. Des opérations combinées de grande ampleur viennent finalement à bout de la menace, soumettant les tribus insurgées et contraignant Abd el Krim à la reddition en mai 1926.

Malgré ce dénouement victorieux, la Guerre du Rif a infligé à la France ses pertes militaires les plus lourdes depuis la Grande Guerre : 2500 tués. Elle lui a imposé une confrontation délicate, associant les conditions tactiques complexes d’une guerre asymétrique à un contexte défavorable de « surengagement » stratégique des forces disponibles. Elle a constitué une expérience opérationnelle et une école de commandement pour une partie significative des futurs grands commandeurs français de la Seconde Guerre mondiale, des combats de 1940 d’abord puis des armées de la Libération ensuite. Elle a enfin permis l’éviction de l’inamovible résident général Lyautey, mal vu des cercles gouvernementaux parisiens, à la faveur de ses divergences d’appréciation avec Pétain sur la conduite des opérations. L’arbitrage entre la prépondérance de l’action politique souhaitée par Lyautey et la priorité à l’action militaire déterminée par Pétain est ainsi tranché en faveur du second, sans que ce dernier ait pour autant particulièrement intrigué pour évincer son aîné si l’on en croit l’auteur.

De ce conflit colonial et ses implications, l’historien militaire Max Schiavon propose une synthèse fouillée dont la précision et la limpidité sont appréciables. Le déroulement des opérations et la réflexion au sein du haut commandement sont les deux axes majeurs d’une construction rédactionnelle parfaitement maîtrisée. Elle s’appuie sur une somme documentaire considérable, croisant le dépouillement des fonds d’archives militaires, diplomatiques et privés avec de multiples références bibliographiques. Soulignons sur ce plan l’intérêt particulier de l’éclairage apporté par l’utilisation des archives personnelles de plusieurs généraux, notamment André Corap et Émile Laure. Un cahier de photographies, quelques cartes et un index agrémentent et facilitent la consultation de l’ouvrage. On peut sans doute émettre de petits regrets relevant de la curiosité inassouvie : la question des soutiens extérieurs à la cause d’Abd El Krim est seulement effleurée (ingérence aux fins de déstabilisation par l’Intelligence Service, menées du Komintern ?), et celle des réactions politiques et militantes au sein de la société française semble traitée de façon simplifiée (en particulier, on aurait apprécié de plus amples développements concernant l’engagement communiste, sur quoi la déjà ancienne mais solide biographie de Doriot par Jean-Paul Brunet apporte d’utiles éclairages). Mais ces points connexes sont accessoires. Extirpant la Guerre du Rif des brumes de l’oubli avec autant de rigueur que de finesse, cette synthèse très réussie devrait légitimement faire référence.© Guillaume Lévêque