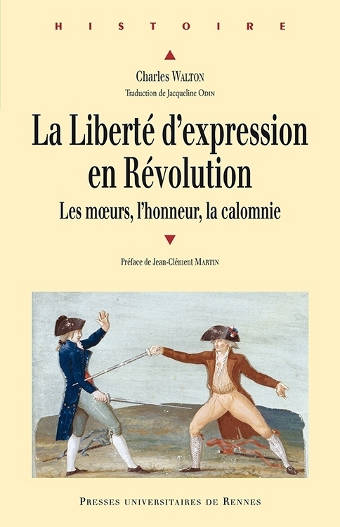

L’apport des historiens américains à l’historiographie de la Révolution française n’est plus à démontrer, et cette traduction d’un ouvrage paru en 2009 prouve une nouvelle fois la fécondité des échanges transatlantiques. L’auteur s’y intéresse à ce qu’il nomme « la culture de la calomnie et de l’honneur » : il montre que la Révolution détruisit les formes traditionnelles de sa régulation sans parvenir à les remplacer par de nouvelles, ce qui contribua puissamment à la radicalisation des attitudes et à la mise en place de la Terreur.

Le fragile équilibre de l’Ancien Régime

Sous l’Ancien Régime, le contrôle de l’opinion était assuré par diverses institutions (Librairie royale, Parlement, Église…), qui étaient également mus par la volonté de s’affirmer et d’affaiblir les autres. La condamnation du De l’Esprit de Helvétius en 1759 par le Parlement montrait à tous la faiblesse de la Librairie royale et de son directeur, Malesherbes, qui l’avait autorisée. Ce faisant, ces institutions accompagnaient en réalité l’élargissement de l’opinion publique, qu’elles essayaient d’orienter en employant des auteurs à leur solde. En même temps, l’arbitraire décrédibilisa durablement la censure préalable, qui fut fortement limitée en 1788 puis abolie par l’Assemblée nationale en 1789.

Les enjeux de la liberté d’expression vont toutefois au-delà de la censure: dans la culture du temps, la calomnie était en effet considérée comme un crime des plus graves et toute atteinte à l’honneur devait entraîner une vengeance. Le recours aux tribunaux était plus l’exception que la règle, dans la mesure où il mettait en scène l’incapacité de la victime à défendre son honneur. Pourtant, et paradoxalement, le nombre d’affaires porté devant la justice était très élevé, signe de l’importance accrue de l’honneur au XVIIIe siècle dans des couches très larges de la population. Lorsqu’elle recourait au tribunal, la victime tendait à insister sur le fait que la calomnie visait non seulement l’individu, mais aussi l’autorité et les valeurs communes.

Dès lors, l’opposition maintes fois décrite entre une opinion publique désireuse de liberté de la presse et un État répressif cède la place à un tableau bien plus complexe : les cahiers de doléance réclament certes souvent la liberté de publication, y compris parmi la noblesse et le clergé, mais l’assortissent à des sanctions lourdes en cas de dérapage. Cette logique fut reprise dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui assortit la proclamation de la liberté de la presse de la réserve : « … sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Le basculement progressif dans la violence révolutionnaire

En pratique, toutefois, il n’existait pas d’accord sur le contenu de cette clause ni sur les moyens de la faire respecter, alors même que le nombre d’affaires de calomnie se multipliait de tous les bords. Siéyès et Condorcet présentèrent une proposition qui fut très largement repoussée en janvier 1790 car trop proche de la législation de l’Ancien Régime (toute œuvre parue moins d’une semaine avant une révolte et contenant des allégations fausses était punissable, quelle qu’ait été l’intention de l’auteur…). La répression, le plus souvent menée au nom du maintien de l’ordre public, était confiée à des institutions diverses, qui poursuivaient là encore des objectifs politiques : les autorités locales renvoyaient ainsi volontiers les affaires qu’elles ne savaient pas comment traiter à l’Assemblée Nationale en les qualifiant de lèse-nation. Ce chef d’accusation était admis par tous, mais les députés ne parvinrent jamais à s’entendre sur sa définition, si bien qu’il fut utilisé par les uns et les autres selon les circonstances.

Le tribunal du Châtelet, saisi des affaires de calomnie durant les premiers mois de la Révolution, ne donna que rarement suite, tant les risques politiques étaient importants. Par la suite, une Haute Cour provisoire, puis, après un long intervalle (octobre 1791-mai 1792), une Haute Cour nationale furent chargées des crimes de lèse-nation, sans jamais parvenir à une solution satisfaisante. Par ailleurs, dans la continuité de l’Ancien Régime, les différents courants utilisèrent leurs positions de pouvoir pour tenter d’influencer et de contrôler l’opinion publique, s’appuyant sur un large consensus pour souhaiter une instruction et une amélioration morale du peuple. Roland, ministre de la justice, mit ainsi en place une vigoureuse propagande en 1792, aggravant au passage les tensions avec les Jacobins qui le privèrent de fonds en janvier 1793, le contraignant par là-même à démissionner.

En réaction aux mises en cause dont ils faisaient l’objet, les accusés mirent en avant une conception nouvelle, « libertaire », de la liberté de la presse, rejetant même la censure a posteriori, jusque-là acceptée par tous. Cette tendance s’affirma en particulier au sein des Jacobins, à mesure que les tensions se faisaient plus forte, mais elle ne devint jamais majoritaire. La démocratisation de l’honneur et de la vengeance provoquée par la Révolution impliquait de protéger les individus de la calomnie, alors que les tensions politiques croissantes exigeaient une réaction forte envers les contre-révolutionnaires.

Après la fuite à Varennes, l’Assemblée proclama la « Petite Terreur » le 18 juillet 1791 : les écrits incitant à la désobéissance furent punis, mais ce sont surtout les dispositions constitutionnelles adoptées les 22 et 23 août 1791 qui permirent la poursuite des auteurs lorsqu’ils avaient eu l’intention d’appeler à la sédition ou à la désobéissance, et lorsqu’ils s’en prenaient à la droiture et la probité des fonctionnaires.

La guerre extérieure puis la fin de la monarchie en 1792 firent perdre tout crédit à la position libertaire. Même Robespierre, à l’origine partisan d’une très large liberté d’expression, y renonça dans le contexte d’affrontement entre Jacobins et Girondins. La peine de mort fut prévue pour un nombre croissant de cas (proposition de restauration de la monarchie, incitations au meurtre et pillage s’ils se produisaient effectivement…), dans le contexte de la Terreur. Durant cette dernière, dans les départements les plus sensibles (ceux proches des frontières ainsi que la capitale), environ 37 % des mises en accusation portaient sur des crimes de parole et d’opinion, mais l’analyse montre qu’elles relèvent « moins d’engagements idéologiques que d’une culture de l’honneur et de la calomnie tombée dans l’outrance ».

Revenant pour finir sur la différence entre les expériences française et américaine de la liberté d’expression, l’auteur conclut que les États-Unis ont d’abord renversé le pouvoir britannique et contraint à l’exil de nombreux loyalistes, avant (en adoptant le Premier amendement de la Constitution) d’établir la liberté d’expression dans un contexte d’union populaire, quand la France a proclamé la liberté d’expression au moment même où s’affrontaient révolutionnaires et tenants de l’Ancien Régime. De plus, en France, les codes de l’honneur furent modifiés de manière bien plus radicale qu’outre-Atlantique, entraînant ainsi bien des excès.

En insistant ainsi sur les conditions concrètes et les ruptures/continuités avec l’Ancien Régime, l’auteur rejette la conception d’une Terreur née de conceptions idéologiques abstraites. On regrettera toutefois que le plan de l’ouvrage en affaiblisse considérablement l’impact : au sein des deux parties (Ancien Régime/ Révolution), les chapitres thématiques impliquent de permanents retours en arrière et une séparation parfois très artificielle de sujets. On peut penser qu’un plan plus strictement chronologique aurait rendu la démonstration bien plus efficace et pertinente.