Compte rendu réalisé par Mina Letendre, étudiante en hypokhâgne (2024-2025) au lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.

Présentation

Née en 1980, Bibia Pavard est une historienne et enseignante française, spécialiste de l’histoire contemporaine, plus particulièrement de l’histoire des femmes et des études de genre. Diplômée de Sciences Po Paris et agrégée d’histoire, elle a soutenu en 2010 une thèse portant sur l’histoire de la contraception et de l’avortement dans la société française entre 1956 et 1970 sous la direction de Jean-François Sirinelli. Devenue maîtresse de conférences, elle enseigne et mène ses recherches à l’Université Paris-Panthéon-Assas. Depuis 2020, elle est également membre de l’Institut universitaire de France. Elle a publié plusieurs ouvrages historiques sur des thématiques proches, le féminisme ou la contestation sociale, dont Mai 1968 (QSJ, 2018). Son dernier ouvrage en date, publié en 2020, s’intitule Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours.

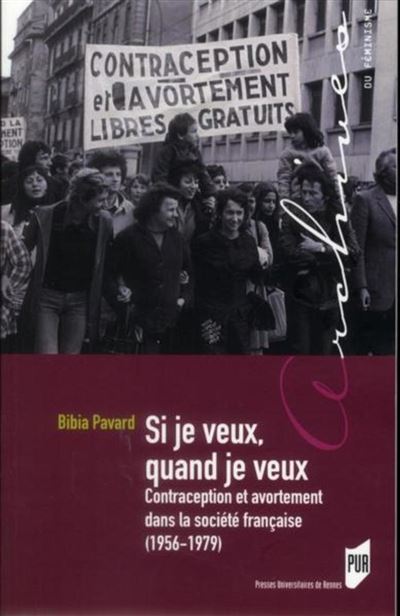

Bibia Pavard fait paraître sa thèse sous la forme d’un livre dont le titre reprend un slogan emblématique des mobilisations en faveur du droit à l’avortement et à la contraception. Le livre est précédé d’une préface de Jean-François Sirinelli. Il met en avant la démarche de Bibia Pavard, qui « scrute les mouvements d’opinion autant que les évolutions législatives ». En effet, l’autrice propose une histoire du temps présent qui mêle différents points de vue à travers une grande variété de sources : ego-documents et témoignages (récits autobiographiques et entretiens), archives médiatiques (presse nationale et revues associatives et militantes) et documents d’archives relatifs au processus législatif. Elle inclut dans son ouvrage des extraits de tracts, de lettres, de manifestes, de chartes, d’articles de presse, ainsi que des graphiques montrant des évolutions chiffrées. L’ouvrage ne comporte pas d’annexes, mais uniquement des notes de bas de page indiquant les sources de chaque élément évoqué. Il est structuré selon un plan chrono-thématique en trois parties, subdivisées chacune en trois sous-parties, soit un total de neuf chapitres. Par cette structure, Bibia Pavard met en lumière la manière dont les enjeux liés à la contraception et à l’avortement se féminisent progressivement. Elle questionne ainsi la place des femmes dans cette histoire, à la fois comme objets de discours et comme actrices des transformations.

Résumé

Bibia Pavard ouvre son ouvrage par une introduction expliquant sa démarche historique et ses choix chronologiques. Elle adopte une approche généalogique des idées autour de la libéralisation de la contraception et de l’avortement en commençant son récit en 1956 avec la création de La Maternité heureuse et en l’achevant en 1979, après la promulgation de la seconde loi Veil. Elle défend la thèse selon laquelle ces questions « se féminisent sur la période étudiée ». En effet, bien que les femmes soient l’objet des discours, ceux-ci ne sont pas toujours tenus par des femmes, ni portés par des valeurs féministes. L’autrice développe l’idée qu’il y a eu une évolution dans la manière d’aborder ces sujets, en accordant, au fur et à mesure, davantage d’importance à la libération de la femme.

Dans le premier chapitre, Bibia Pavard rappelle le cadre législatif instauré par les lois de 1920 et 1923, interdisant la propagande anticonceptionnelle, la vente de contraceptifs et l’incitation à l’avortement. Le débat renaît en 1955 grâce aux prises de position de la gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé qui fonde en 1956, avec Évelyne Sullerot, l’association La Maternité heureuse. Composée majoritairement de mères issues de milieux aisés, l’association tire sa légitimité de l’expérience maternelle de ses membres, de leur statut social et de leur ancrage dans des réseaux médicaux d’élite. Elle s’inspire de mouvements étrangers et rejoint en 1959 l’International Planned Parenthood Federation (IPPF) tout en se démarquant des positions néo-malthusiennes liant contrôle des naissances et surpopulation. Le discours de l’association, bien qu’implicite, porte une dimension féministe, en valorisant une maternité volontaire comme levier d’émancipation. Toutefois, il reste centré sur la famille et évite une remise en cause directe du rôle maternel. La contraception est présentée comme un « remède à l’avortement », jugé dangereux pour la santé des femmes et leur fertilité. Selon B. Pavard, c’est la reformulation du débat, par des acteurs légitimes usant d’un vocabulaire renouvelé et d’arguments scientifiques (et non politique), qui contribue à rendre progressivement cette cause « acceptable ».

Bibia Pavard retrace l’évolution de La Maternité Heureuse, devenue en 1960 le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) dont la vocation est de diffuser au maximum la contraception. Dès 1961, l’association se développe localement avec des centres à Grenoble (créé par Henri Fabre), puis à Paris, créés à partir d’un « maillage associatif déjà existant », contournant la loi de 1920 en se constituant comme cercles privés réservés aux adhérents, profitant du flou juridique : la propagande contraceptive est interdite mais non l’usage personnel de contraceptifs. Après 1961, les hommes deviennent majoritaires, renforçant une posture médico-sociale, ce qui éloigne le mouvement d’un discours féministe pour privilégier un humanisme universaliste. Le MFPF reçoit le soutien des partis de gauche (SFIO, PSU), du syndicat national des instituteurs, des loges maçonniques et des milieux protestants. Malgré tout, le mouvement revendique son indépendance partisane. Fort de 32 000 adhérents en 1964, le MFPF joue un rôle clé dans la préparation des esprits à la légalisation de la contraception.

L’historienne analyse les dynamiques ayant conduit à l’adoption, en 1967, de la loi Neuwirth qui autorise la contraception. Elle montre que ce succès repose sur une stratégie de médicalisation, de « sous-politisation » du débat, une maîtrise des enjeux techniques et un recentrage sur la pilule contraceptive, permettant d’éviter les clivages moraux. Ce consensus a été facilité par l’assouplissement supposé de la position de l’Église et par la diffusion déjà partielle de la pilule en France. La campagne présidentielle de 1965 marque un tournant : sous pression médiatique, François Mitterrand et le Parti communiste prennent position pour l’abrogation des articles du Code de la santé publique restreignant la contraception. La question devient alors un enjeu politique, bien que les discours restent mesurés. Lucien Neuwirth, député gaulliste et ancien résistant, joue un rôle central en créant en 1966 une commission pluraliste (médecins, sociologues, religieux, responsables politiques) qui contribue à déplacer la question vers la sphère privée (liberté individuelle, bonheur du couple). La loi Neuwirth, adoptée après un débat parlementaire marqué par des positions tranchées, reste restrictive (ordonnance obligatoire, autorisation parentale pour les mineures, non-remboursement) et résulte de nombreux compromis.

Malgré l’arrivée de militants issus de la gauche, le MFPF continue de se présenter comme une association d’experts, notamment via sa revue Fertilité, lancée en avril 1968. Dans le contexte de « mai 68 », ses militants cherchent à élargir leur public, diffuser l’information sexuelle au-delà du cercle des femmes urbaines et instruites, toucher les classes populaires et les jeunes. Cependant, les pratiques contraceptives restent ancrées dans les pratiques du passé : le retrait reste la méthode la plus utilisée et la pilule ne concerne qu’une minorité aisée en raison d’une loi encore trop restrictive. Les avortements restent donc nombreux. C’est dans ce contexte qu’est créée en 1969 l’Association nationale pour l’étude de l’avortement (ANEA), fondée par Pierre Simon et Anne-Marie Dourlen-Rollier, qui relance le débat sur l’avortement. La première proposition de loi par Claude Peyret sur « l’avortement thérapeutique » donne une place centrale à la décision du médecin. Des oppositions structurées à une loi sur l’avortement émergent, portées notamment par l’association Laissez-les-vivre, fondée en 1970.

Bibia Pavard analyse ensuite la généalogie du mouvement pour la légalisation de l’avortement : il n’est pas une revendication de la première vague féministe, centrée sur les droits politiques mais devient un enjeu central de la seconde vague, à partir des années 1970 avec la naissance du Mouvement de libération des femmes (MLF), à l’initiative notamment d’Anne Zelensky et Christine Delphy et avec le soutien de militantes de l’Alliance marxiste révolutionnaire. Inspiré par les luttes féministes américaines, le MLF refuse les propositions restrictives d’avortement limité aux cas de viol ou de malformation, les qualifiant d’ »insulte à la dignité humaine », et revendique un droit à l’avortement libre et pour toutes, par lequel les femmes décident et non le médecin. Cette perspective place l’avortement, non plus dans une logique de santé publique, comme le faisait l’ANEA, mais dans une réflexion féministe globale sur l’oppression des femmes. Le manifeste des 343 femmes, publié en 1971 dans Le Nouvel Observateur, marque un tournant. Fruit d’une alliance entre journalistes engagés (Jean Moreau, Nicole Muchnik), militantes féministes, intellectuelles et artistes célèbres (Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig), ce texte met les femmes au centre du débat et les présente comme actrices de leur propre émancipation. L’année 1971 voit aussi la première manifestation pour l’avortement et la contraception pour toutes, sans condition. Dans la foulée, Gisèle Halimi fonde l’association Choisir pour défendre les signataires du manifeste. Le procès de Bobigny en 1972, où Marie-Claire Chevalier est jugée pour avoir avorté après un viol, devient un moment fort de mobilisation où la défense transforme ce procès en acte d’accusation contre une loi injuste et inégalitaire, notamment en montrant que seules les femmes pauvres ne peuvent accéder à un avortement sécurisé. Ces différentes actions médiatisent la cause et participent à l’émergence de revendications féministes et sociales autour de la question de l’avortement.

À partir de 1973, de jeunes médecins ou étudiants du Groupe Information Santé (GIS) commencent à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse à l’aide de la méthode Karman (une technique d’aspiration peu invasive, sans anesthésie, réalisable hors milieu hospitalier). Ces pratiques militantes brouillent la frontière entre sphère intime et sphère publique, dans une logique que Bibia Pavard qualifie de « politique de la chambre à coucher ». C’est également en 1973 que se crée le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) à partir de l’action des médecins du GIS, organisant une alliance individuelle entre des militants de divers horizons autour d’une charte commune. Le mouvement veut créer une mobilisation « par le bas » : le film militant Histoire d’A devient un support central d’agit-prop qui suscite l’adhésion de nouveaux militants souvent non politisés. Il documente les activités des comités locaux du MLAC comme les réunions, l’avortement avec méthode Karman et les permanences où des femmes sont accueillies pour être avortées à l’étranger. La pratique de l’avortement relayée dans les médias comme Marie Claire participe à la déculpabilisation de cette pratique. En parallèle, le MFPF évolue et prend clairement position pour un avortement libre et gratuit, rompant avec sa prudence passée, ce qui entraîne une baisse du nombre d’adhérents.

En 1973, la question de l’avortement connaît un tournant médiatique majeur. Le débat s’invite massivement dans l’espace public : émissions télévisées, articles de presse et confrontations d’opinions mettent en scène des tensions vives, permettant à l’opinion publique de se forger un avis. Des programmes comme Les Dossiers de l’écran du 27 mars donnent la parole exclusivement à des femmes, illustrant un processus de féminisation du débat où l’expérience vécue par les femmes devient une source de légitimation. En parallèle, des images choquantes (telles que des fœtus en couverture de Paris Match) sont utilisées par les opposants pour influencer l’opinion. Sur le plan politique, l’année 1973 marque l’entrée de l’avortement dans « l’agenda parlementaire », avec un projet de loi porté par le gaulliste Pierre Messmer. Ce dernier propose un compromis qui ne satisfait finalement personne. Le débat révèle cependant une prise de conscience des députés, majoritairement masculins, de l’absence des principales concernées dans la prise de décision.

L’arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d’Estaing marque une volonté de modernisation libérale de la société française. Il crée dans ce cadre un Secrétariat à la condition féminine, traduisant une certaine ouverture aux revendications des femmes. C’est dans ce contexte que Simone Veil, première femme ministre de la Ve République, est nommée au ministère de la Santé. Bien qu’elle ne se revendique pas comme féministe, son parcours illustre une volonté d’accéder à des fonctions de pouvoir historiquement réservées aux hommes. À travers elle, la réforme est incarnée : femme d’autorité mais respectée, elle mène une « révolution respectueuse ». Le 2 juin 1974, elle présente un projet de loi modifiant celle de Neuwirth : suppression des mesures restrictives, remboursement de la contraception pour s’adapter aux évolutions des mœurs et du progrès scientifique. Ce discours, rationnel et technique, rassemble au-delà des clivages partisans. Le texte est adopté avec un large consensus à l’Assemblée. Cette loi pose les bases de la loi sur l’avortement proposé ensuite par Simone Veil, dans une volonté de le dissocier de la contraception. Le terme de « détresse » devient alors un pivot juridique permettant de justifier l’avortement, tout en laissant à la femme le pouvoir total d’en juger.

Après l’adoption de la loi Veil sur l’avortement le 17 janvier 1975, Bibia Pavard montre que la réalisation d’un objectif devient paradoxalement un facteur de désengagement pour certains militants, notamment les hommes, qui se reconvertissent dans la pratique médicale ou quittent les associations. Tandis que les associations féminines poursuivent la diffusion de l’information sur la contraception et l’IVG, elles se chargent aussi d’analyser les insuffisances de la loi et de dénoncer ses limites. En effet, la loi inclut une procédure dissuasive, une clause de conscience pour les médecins et une absence de remboursement. L’avortement reste ainsi « un fil rouge des luttes féministes » comme en témoigne l’affaire des militantes d’Aix poursuivies en 1976 « pour avoir réalisé des avortements hors cadre hospitalier ». La grande manifestation du 6 octobre 1979, organisée par le MLF, le MLAC, Choisir et le MPFP, marque une forme de renaissance du mouvement féministe dans un esprit de convergence autour d’un thème rassembleur : le droit à l’avortement. Cette mobilisation, portée par des femmes très diverses, met en avant la non-mixité comme stratégie militante et redonne une visibilité forte au MLF. En 1979, à l’approche de la fin de la période d’essai de la « loi Veil », une nouvelle bataille politique s’engage, offrant aux féministes et à la gauche l’opportunité de réaffirmer leurs revendications : ils défendent un droit à l’IVG pris en charge par la Sécurité sociale. La droite refuse cette prise en charge et cette appellation, révélant un clivage idéologique toujours d’actualité. Ainsi, durant cette dernière période, l’avortement devient une « affaire de femmes » montrant la centralité des femmes dans cette lutte, tant dans l’espace militant que parlementaire.

Appréciations

Dans son ouvrage, Bibia Pavard se concentre sur vingt-trois années durant lesquelles les lois et les institutions encadrant l’avortement et la contraception ont connu de profondes mutations, tout comme les mentalités et les formes de communication autour de ces sujets. Elle analyse avec finesse l’évolution des mouvements sociaux et de leur impact sur la politique à travers une « histoire sociale du politique » et montre comment les revendications ont été portées par des arguments multiples : médicaux, féministes et juridiques. Elle met ainsi en lumière la pluralité des sens que peut revêtir une loi, selon les contextes et les acteurs impliqués. L’historien s’intéresse particulièrement aux acteurs ayant contribué à faire évoluer les lois, en insistant sur le rôle plus ou moins important des femmes dans ces mobilisations, en s’arrêtant notamment sur certaines figures féminines peu connu du grand public comme Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. Son travail révèle comment un projet de loi peut être adopté grâce à des compromis politiques, des stratégies électorales mais aussi sous l’influence des mobilisations sociales. À travers cette étude, elle retrace également la généalogie des différents mouvements et n’hésite pas non plus à souligner les limites de certains, notamment en ce qui concerne la reproduction de hiérarchies de genre au sein même des mobilisations ou l’inclusion de toutes les femmes quelle que soient leurs origines sociales. Elle prend soin de ne pas idéaliser ces mouvements mais de les replacer dans leur contexte historique et politique, ce qui rend son analyse d’autant plus pertinente. Dans l’introduction, Bibia Pavard exprime sa volonté de proposer une vision globale d’une histoire encore trop souvent fragmentée par les témoignages individuels. Cet objectif est pleinement atteint car elle parvient à offrir une synthèse équilibrée sans se focaliser sur un seul point de vue ou un seul acteur mais en donnant à voir la diversité des positions et des revendications, en adoptant une perspective historique originale dans la mesure où d’autres travaux ont souvent privilégié une approche sociologique, juridique, démographique ou philosophique.