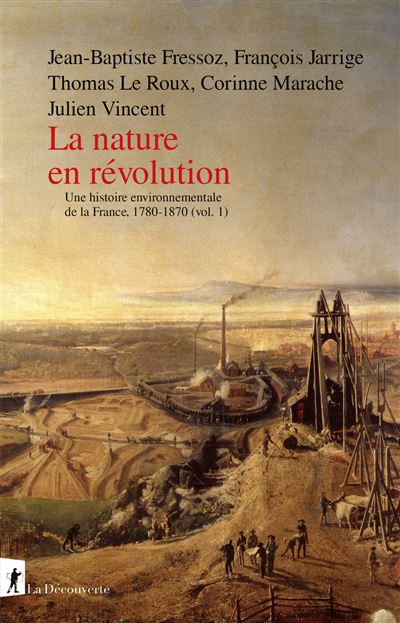

Et si l’on reconsidérait le XIXe siècle non plus seulement à l’aune des hommes et des idées, mais à celle des paysages qu’ils ont façonnés — et qui les ont façonnés en retour ? La nature en révolution, premier volume de l’ambitieux projet Histoire environnementale de la France publié aux éditions La Découverte, relève ce défi avec brio. Porté par cinq historiens spécialistes du sujet et de cette période — Jean-Baptiste FressozJean-Baptiste Fressoz, est historien de l’environnement, chercheur au Centre Alexandre-Koyré (CNRS-EHESS)., François JarrigeFrançois Jarrigeest historien, maître de conférences à l’université de Bourgogne et membre de l’Institut universitaire de France., Thomas Le RouxThomas Le Rouxest chargé de recherche au CNRS., Corinne MaracheCorinne Maracheest professeure à l’université Bordeaux-Montaigne. et Julien VincentJulien Vincentest maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. — cet ouvrage propose une relecture passionnante et novatrice de la période 1789-1870 à travers le prisme de l’environnement. Loin de réduire le « siècle des révolutions industrielles » à une fresque purement technologique ou économique, le livre met en lumière les interactions profondes entre sociétés et milieux. Il éclaire les dynamiques conjointes — industrielles, politiques, coloniales, agricoles ou urbaines — qui ont bouleversé les écosystèmes et redessiné les rapports entre humains et nature.

Le livre montre ainsi que, dès le XIXe siècle, la France, en choisissant la voie du charbon, de l’extractivisme et du productivisme, a contribué aux prémices du réchauffement climatique contemporain. Cette plongée dans « l’envers du progrès » révèle, à partir des recherches les plus récentes, les traces durables laissées par l’industrialisation sur les milieux naturels et les formes d’exploitation des ressources. Cependant, le poids écologique de ce « stupide XIXe siècle », comme aimait à le nommer Léon Daudet, mérite d’être relativisé. Entre 1789 et 1870, la France a émis environ 1,5 milliard de tonnes de CO₂ — soit l’équivalent de ses émissions actuelles en seulement trois ans (ou deux si l’on inclut celles liées aux biens importés). À l’heure où le XXIe siècle révèle les impasses de notre modèle de développement, cet ouvrage ne parle pas seulement d’hier : il éclaire, avec acuité, notre présent. En déconstruisant le mythe d’une modernité linéaire, La nature en révolution souligne à la fois les permanences et les ruptures dans nos rapports à la nature. Il met en évidence la continuité de logiques destructrices tout en révélant les transformations profondes qui ont mené aux crises environnementales actuelles.

Ce premier volume se distingue également par la richesse de son approche méthodologique. En articulant différentes échelles — du terroir local au territoire national, jusqu’à l’empire colonial et au monde — il invite à repenser la formation de la France moderne, non comme un simple espace politique, mais comme un système socio-écologique complexe, traversé de tensions, de dépendances, d’innovations… et d’aveuglements. Il explore un XIXe siècle plus hésitant que triomphant, où l’entrée dans l’anthropocène se heurte encore à la prégnance d’un monde largement structuré par la biomasse.

Par sa rigueur scientifique, la densité de son propos et sa grande lisibilité, La nature en révolution s’impose comme un ouvrage de référence. Il constitue un outil essentiel pour les enseignants d’histoire — au collège comme au lycée — ainsi que pour toute personne désireuse de comprendre l’épaisseur environnementale de notre passé.

La France dans les flux de matières – un métabolisme en mutation

Ce premier chapitre offre un éclairage original sur l’évolution du métabolisme matériel de la France à l’époque contemporaine. En adoptant une approche quantitative – un véritable « portrait en tonnes » –, les auteurs replacent la France dans les grands flux de matières, nationaux et internationaux, qui façonnent son développement économique et environnemental. Dès le XIXe siècle, loin d’un repli sur soi, la France s’inscrit déjà dans une dynamique globalisée.

L’analyse souligne la montée du capitalisme industriel tout en mettant en évidence le poids persistant de l’économie paysanne : vers 1850, 90 % des matières premières consommées (charbon, bois, céréales…) proviennent encore du territoire national. À comparer aux 50 % actuels, ce chiffre illustre une profonde transformation de la dépendance matérielle du pays vis-à-vis de l’extérieur.

Le chapitre retrace également l’intégration progressive de la France dans la mondialisation, en s’appuyant notamment sur les données du Tableau général du commerce de la France, produit par l’administration douanière. Cette source permet de suivre avec précision les flux de matières premières (plomb d’Espagne, cuivre du Pérou et du Chili, zinc de Belgique, étain britannique, soufre de Sicile, charbon belge et anglais) et de main-d’œuvre.

Les auteurs proposent enfin une lecture chiffrée des diverses « empreintes » environnementales :

-

L’empreinte coloniale, bien que modeste en volume (en 1860, les importations depuis l’Algérie atteignent 70 millions de francs, soit neuf fois moins que depuis l’Angleterre), repose sur une exploitation souvent brutale des ressources dans les territoires colonisés (razzias, extraction intensive, etc.).

-

L’empreinte sociale se lit à travers des inégalités marquées : la bourgeoisie, dont l’empreinte carbone atteint 7 à 10 tonnes de CO₂ par an (contre 500 à 1500 kg pour les classes populaires), consomme aussi bien plus de charbon (jusqu’à 3 tonnes par foyer, contre 500 à 1500 kg). Transports, produits de luxe (ivoire…) participent également à cet impact accru.

-

L’empreinte du capitalisme se manifeste dans les investissements français à l’étranger – notamment dans les mines ou le ferroviaire (par Eiffel, Lesseps, Rothschild…) – générant d’importantes dégradations environnementales dans les pays concernés.

Une nouvelle lecture environnementale de la Révolution française

Le deuxième chapitre propose une lecture environnementale de la Révolution française. Celle-ci ne marque pas seulement une rupture politique et sociale, mais constitue aussi un moment fondateur dans la politisation des enjeux écologiques. L’ouvrage met en lumière ce que Jean-Luc Chappey et Julien Vincent appellent une « écologie républicaine » : une écologie politique, matérielle, sociale et mentale, qui traverse la période révolutionnaire.

Éminemment pratique, cette écologie vise à réconcilier le gouvernement des hommes avec celui de la nature, en poursuivant simultanément l’intérêt général et la restauration d’un environnement dégradé par des siècles de domination féodale. Le discours révolutionnaire formule ainsi une critique environnementale de l’Ancien Régime, présenté comme « contre-nature » : déboisements massifs, pénuries de combustibles, marécages insalubres, disettes de poissons, érosion des sols, forêts épuisées. En réponse, la Révolution se pense comme un moment de régénération écologique, porté par l’idée d’une nature à libérer et restaurer.

Cette dynamique se manifeste chez des figures comme Rougier de la Bergerie, agronome et député, qui promeut une agriculture régénératrice. Le lien entre nature et politique s’exprime aussi dans l’espace symbolique et cultuel : le calendrier républicain, les arbres de la liberté (analysés par Mona Ozouf comme symboles de fertilité et de longévité), ou encore la quête d’une spiritualité républicaine centrée sur la nature. L’abbé Grégoire incarne cette sensibilité avec son ambitieux programme de reforestation, visant à stabiliser le climat par la plantation de millions d’arbres.

Avec la période thermidorienne, puis celle du Directoire, l’élan s’infléchit sans disparaître. L’ambition environnementale se fait plus institutionnalisée, scientifiquement encadrée, notamment à travers l’action de l’Institut national. On y retrouve une influence sensualiste et vitaliste (comme chez Condillac), mais aussi une volonté d’adapter l’action écologique aux spécificités locales, marquant une territorialisation de l’écologie républicaine.

Parallèlement, cette écologie se met aussi au service de l’effort de guerre : la nature devient ressource, ses richesses mobilisées au profit du capital militaire. C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée de prolonger la Révolution politique par une Révolution industrielle. L’organisation en 1798 de la première Exposition industrielle sur le Champ-de-Mars, à l’initiative du ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau, illustre cette volonté d’inscrire le progrès environnemental dans une dynamique industrielle et patriotique.

Une modernité réflexive : la nature comme quête spirituelle et politique

Le chapitre 3 déconstruit la vision caricaturale d’un « stupide » XIXe siècle, selon l’expression condescendante de Léon Daudet, en révélant la richesse et la complexité des débats intellectuels, politiques et économiques autour de la nature. Loin d’un âge d’obscurantisme ou d’aveuglement face à la modernité industrielle, le XIXe siècle apparaît ici comme un moment de profonde réflexivité environnementale, où la nature devient un objet central de pensée, de foi et d’action politique.

Les auteurs s’intéressent à la quête d’une religion nouvelle, susceptible de répondre aux angoisses spirituelles provoquées par la modernité. Cette tentative d’unification nationale autour d’un rapport sacralisé à la nature s’incarne dans une écologie politique en gestation, soucieuse de s’ancrer dans la géographie, l’histoire et les mœurs spécifiques de la France. La nature n’y est plus seulement perçue comme un simple décor ou une ressource, mais comme un mystère à déchiffrer, des « hiéroglyphes », selon l’expression de Loïc Rignol.

L’importance du courant saint-simonien et d’Auguste Comte, dont la volonté d’articuler sciences et religion anticipe la notion même d’« environnement » est indéniable. Comte est ainsi présenté comme l’un des précurseurs majeurs de la pensée écologique, au croisement de la science sociale et de la morale. L’enjeu devient alors celui d’une morale émancipatrice, capable de fournir un cadre éthique pour affronter les dérives de l’industrialisation. Enfin, les auteurs soulignent la coexistence paradoxale de ces aspirations nouvelles avec la persistance de schémas archaïques au cœur même de la modernité scientifique et intellectuelle.

Un basculement énergétique nuancé : vers un extractivisme fossile et un mix énergétique complexe

Le chapitre 4 offre une lecture riche et nuancée de la transition énergétique amorcée au XIXe siècle. Il met en lumière un tournant environnemental majeur, marqué par l’essor du charbon et de la vapeur — le « choix du feu ». Cependant, cette transformation des rapports aux ressources reste à l’époque ni généralisée ni hégémonique.

Loin de l’image d’une transition brutale vers le charbon, les auteurs soulignent la complexité des choix énergétiques, fondés sur l’accumulation et la complémentarité des sources. Avant 1870, le charbon, en expansion, reste une énergie secondaire. L’engouement des élites pour la vapeur masque la persistance — et l’importance — des énergies traditionnelles : biomasse, hydraulique, et même éolien, dans une logique symbiotique. Le XIXe siècle n’inaugure donc pas une transition linéaire vers le fossile, mais une montée en puissance globale des consommations.

La biomasse nationale demeure centrale, notamment pour les usages domestiques et artisanaux. Cette pression croissante sur la ressource motive l’intervention de l’État, comme en témoignent la création de l’École forestière de Nancy (1824) et l’adoption du Code forestier (1827). L’énergie hydraulique connaît également des innovations (roues, turbines), tout en suscitant des conflits d’usage, reflet des tensions liées au contrôle de l’eau. Le chapitre évoque aussi la place de l’éolien, souvent perçu avec nostalgie, à travers des œuvres comme Le Secret de maître Cornille d’Alphonse Daudet, illustrant le remplacement des moulins par les minoteries à vapeur.

Enfin, les auteurs abordent les débats de l’époque sur la durabilité de cette dynamique extractiviste. Les malthusiens, inquiets de l’épuisement des ressources, s’opposent aux cornucopiens, convaincus de l’abondance ou des possibilités de substitution. Ce clivage entre inquiétude écologique et foi dans le progrès technologique traduit une prise de conscience encore embryonnaire des enjeux environnementaux.

La question des régulations environnementales

Le chapitre 5 explore les régulations environnementales au temps de l’industrialisation en France, en insistant sur la diversité des trajectoires, les incertitudes des acteurs et les tensions entre croissance économique et protection de l’environnement.

Au XVIIIe siècle, les corporations et les inspections de manufactures encadrent les nuisances. Mais la Révolution et les guerres bouleversent ces mécanismes, inaugurant un tournant libéral. Le XIXe siècle voit émerger de nombreux conflits liés aux nuisances industrielles, progressivement reconnues comme des pollutions — perçues non plus comme des abus, mais comme le prix du progrès. Les usines chimiques, en particulier, cristallisent ces tensions, à l’image du cas emblématique de l’usine de Chaptal.

La loi sur les mines de 1810 illustre une volonté de régulation, tout en consacrant la primauté de l’exploitation sur la tranquillité publique. La création du Conseil de salubrité vise à encadrer les effets de l’industrialisation, malgré des moyens limités. Certaines innovations apparaissent, notamment dans le recyclage agricole avec l’usage d’engrais industriels.

Mais malgré ces avancées, l’État continue de favoriser largement l’industrialisation. La pollution semble inévitable : les usines sont déplacées en zones rurales, moins réglementées, et les réponses techniques priment, visant à disperser plutôt qu’éliminer les polluants.

Enfin, le vocabulaire lui-même traduit un changement de regard : le mot « nuisance », à connotation sociale et politique, cède la place, après 1850, au terme plus neutre de « pollution », d’ordre technico-scientifique. Ce glissement sémantique accompagne une dépolitisation des enjeux environnementaux, désormais traités comme des problèmes de gestion.

La transformation agricole et ses conséquences environnementales

Le chapitre 6 analyse les mutations agricoles entamées dès le XVIIIe siècle, dans un contexte de volonté de modernisation, notamment portée par les physiocrates. C’est à cette époque que la science agronomique commence à se structurer et à s’institutionnaliser, jetant les bases d’un nouveau paradigme agricole. Cette évolution marque un « âge d’or » pour la paysannerie, mais aussi un tournant décisif dans la relation entre l’homme et la nature.

Le chapitre met en lumière les dynamiques complexes de la transition agricole, entre inertie rurale et volonté de modernisation, particulièrement sous le Second Empire et la Troisième République. Ces dynamiques reposent sur la science, le machinisme et les progrès des transports pour transformer les campagnes. L’agriculture cesse d’être perçue comme un pacte avec les rythmes et limites du monde naturel, pour laisser place à une approche technicienne et extractiviste, visant à intensifier l’exploitation des sols, maîtriser artificiellement leur fertilité, et même transformer le vivant. Cependant, cette rupture reste inachevée avant 1870 : la majorité de la main-d’œuvre reste paysanne et les pratiques anciennes, comme la polyculture, persistent.

Les auteurs dressent un inventaire précieux des nouvelles potentialités offertes par les avancées scientifiques et industrielles, permettant une intensification des cultures, une spécialisation régionale (comme la canne à sucre à La Réunion, dont les surfaces cultivées doublent entre 1833 et 1843), une hausse des rendements et une commercialisation accrue. Cette modernisation, cependant, entraîne l’épuisement des sols et une rupture écologique croissante.

Face à l’appauvrissement des terres, les agriculteurs cherchent à reconstituer la fertilité par divers moyens : engrais végétaux (buis, bruyère, fougères), valorisation du fumier, vidange des fosses urbaines, fabrication de poudrette ou recours à des amendements minéraux variés (chaux, marne, salpêtre chilien, phosphate, potasse). L’usage d’engrais chimiques émerge dans les années 1850-1860, notamment avec les scories de l’industrie sidérurgique, riches en phosphate, ou le sulfate d’ammoniaque.

Les agronomes modifient également le vivant à des fins productives. La sélection variétale, incarnée par la famille Vilmorin, révolutionne l’agriculture : croisement, hybridation, acclimatation transforment la carte des espèces végétales et animales. La volonté de standardisation, d’optimisation et de contrôle, dans une logique anthropocentrée, s’intensifie, comme en témoigne la lutte contre les nuisibles, tels que les hannetons.

Réseaux techniques et contrôle de l’espace

Le septième chapitre met en lumière l’affirmation progressive, entre 1780 et 1870, de vastes réseaux techniques qui transforment profondément les territoires et milieux. L’essor des infrastructures – routes, canaux, chemins de fer – marque une révolution des mobilités, fondée sur une mise en ordre croissante de l’espace, une accélération sans précédent du temps de déplacement, et une transformation radicale des écosystèmes.

L’expansion ferroviaire, amorcée dans les années 1820 dans le bassin minier de la Loire, culmine avec la loi de 1842, projetant un réseau de sept grands axes autour de Paris. Les chiffres sont révélateurs : alors qu’il fallait environ dix jours à pied pour relier Paris à Lyon au début du XIXe siècle, ce trajet ne prend plus que neuf heures en train en 1870, à une vitesse moyenne de 54 km/h. Le volume des circulations marchandes entre 1835 et 1851 illustre également cette intensification. Le télégraphe complète cette reconfiguration spatiale, symbolisant la volonté d’abolir les distances physiques et de permettre une circulation instantanée de l’information. Pourtant, cette dynamique ne signifie pas une rupture totale avec les pratiques anciennes : la marche, la traction animale ou la diligence continuent d’exister parallèlement, illustrant la complexité des mobilités en transition.

Le chapitre souligne les implications environnementales majeures de ces mutations. L’extension des réseaux repose sur un extractivisme massif, une emprise foncière considérable et une transformation en profondeur des milieux naturels. L’ingénierie joue un rôle clé : « fièvre des canaux », construction de barrages, digues, ports fluviaux sur le Rhin, le Rhône ou la Loire, et amélioration des routes par les procédés de Mac Adam repris par Navier. L’industrialisation touche même les matériaux, avec la création, en 1838, de la Compagnie parisienne du bitume, annonçant l’ère des chaussées modernes.

Les paysages entre exploitation et protection

Le chapitre 8 de La nature en révolution explore comment les mutations des paysages entre le XVIIIe et le XIXe siècle redéfinissent leur perception et les préoccupations qu’ils suscitent. L’anthropisation des paysages, processus de transformation des milieux naturels par l’humain, s’accompagne d’une prise de conscience croissante des dangers liés à leur dégradation, tout en suscitant une nouvelle fascination pour les paysages « naturels ». Cette ambivalence entre exploitation et protection traverse tout le XIXe siècle, et constitue un apport majeur du chapitre.

Au XVIIIe siècle, l’appropriation des paysages et de leurs ressources s’accompagne d’une volonté de maîtriser la nature. Cela se traduit par des projets de reboisement, de drainage, de déforestation et d’assainissement des zones humides, comme en Vendée ou en Camargue. Cette dynamique repose sur une vision utilitariste des paysages, mais elle est aussi soutenue par des progrès dans la connaissance de la nature. L’essor des sciences naturelles facilite leur exploitation systématique, avec une classification utilitaire du vivant, perçu avant tout sous l’angle de son utilité.

Le chapitre analyse l’appropriation des paysages par la cartographie et la délimitation des territoires. Avec la création du cadastre en 1807, les paysages sont redéfinis matériellement et juridiquement, par une logique foncière individualiste, soutenue par les autorités. La gestion des espaces, même peu peuplés, devient cruciale, et la surveillance des terres par les gardes champêtres symbolise cette volonté de contrôle.

Ce contrôle croissant ne se fait pas sans susciter une admiration pour certains paysages. L’« historicité de l’émotion paysagère » devient manifeste au XIXe siècle, notamment à travers les artistes romantiques et impressionnistes, qui contribuent à diffuser l’idée que certains espaces méritent d’être préservés pour leur beauté. Cette fascination pour la nature aboutit, en 1861, à la création de la première réserve naturelle esthétique, lorsque l’École de Barbizon obtient la transformation en réserve artistique de plus de 1000 hectares de futaies.

La protection des paysages, au-delà de l’esthétique, devient aussi un moyen d’affirmer un patriotisme et de participer à la construction d’une identité nationale ou territoriale. Le Club alpin français, fondé en 1874, incarne cette dynamique, encourageant la préservation de sites exceptionnels à des fins récréatives et esthétiques. Cependant, les premières mesures de protection, motivées par des considérations utilitaristes, esthétiques et patrimoniales, ne reposent pas encore sur des fondements biologiques ou écologiques. Ce n’est que plus tard que de nouvelles formes de conservation, centrées sur la préservation de la biodiversité, émergeront.

En replaçant l’environnement au cœur du XIXe siècle, La nature en révolution, premier volume de L’histoire environnementale de la France, bouscule les récits établis et offre une clé précieuse pour comprendre les racines profondes de nos crises actuelles. Un livre qui, en scrutant le passé, éclaire puissamment les impasses du présent.