Amateurs de combats acharnés, de boue mélée au sang, de charges suicidaires, de boyaux humides où de tragiques Poilus attendent la faucheuse, passez votre chemin, ce livre n’est pas fait pour vous ! En revanche, il satisfera la curiosité de ceux qui, dans l’histoire de la première guerre mondiale, s’éloignent du front pour creuser les trames de l’arrière, le monde des civils, des décideurs, des grands bureaux où tout s’organise et se gère, le monde des embusqués, de ceux qui gardent encore un contact avec une vie sociale, mondaine et intellectuelle préservée.

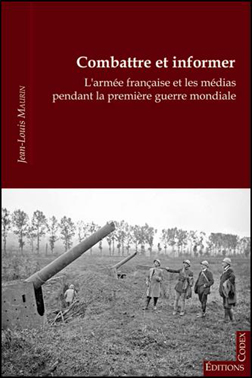

Le travail de Jean-Louis Maurin développe une thèse de doctorat soutenue en 1992 à Toulouse et qui, à l’époque, avait jeté un regard neuf sur les relations entretenues par l’armée et les médias de 1914 à 1918.

Une presse aux ordres

On est d’abord stupéfait par la réaction de la presse française au début du conflit, acceptant sans broncher la censure militaire et la jugeant même nécessaire dans l’option d’un conflit court et décisif. Jean-Louis Maurin rappelle qu’un des principaux objectifs de l’État-Major de Joffre était d’éviter de retomber dans le piège des « indiscrétions » de 1870 où des journalistes, soumis à aucun contrôle, dévoilaient aux Allemands, via la presse, les détails des opérations militaires en cours. On sent bien, à travers les lignes de cet ouvrage, combien la gestion des médias par l’armée est une chose neuve et destabilisante. Dans les propos cités de Joffre, de Gallieni et de Pétain, on perçoit une grande méfiance envers la presse, un mépris total pour le cinématographe («Nous ne nous amusons pas !» lance Pétain) et en même temps une sorte de fatalisme: soucieux des règles républicaines, ces généraux ne peuvent pas supprimer toute expression publique sans se trouver en ligne de mire de l’opinion qui attendait des nouvelles. D’où l’idée de guider, d’orienter, de conseiller la presse pour qu’elle devienne un outil de la victoire, avec des consignes parfois surprenantes. En effet, passé l’été 1918, le haut-commandement de Pétain souhaite que les journaux ne fassent pas apparaître de sentiment de victoire imminente, suggérant même de préparer les Poilus à un nouveau jour de l’an dans les tranchées. D’autres injonctions sont plus classiques : valoriser les actes de bravoure, montrer sous un jour positif les armées britanniques et américaines, etc. On lira avec plaisir l’annexe 1 de l’ouvrage où Pétain, en août 1917, décrit les sujets à éviter et les sujet à promouvoir.

Gestion militaire des medias

Plusieurs organismes gèrent ces relations entre l’armée et la presse: section cinématographique des armées mise en place en 1915 malgré l’hostilité de l’Etat-Major face à ce nouveau type de média, la section d’information du Grand Quartier Général à Paris, avec le bureau des informations militaires, puis en 1916 la « maison de la presse », divisée en plusieurs bureaux et sous bureaux, repaire de nombreux embusqués , et finalement supprimée en 1917 par Clemenceau pour cause d’incompétence chronique. Il y a aussi les missions de presse qui encadrent les correspondants de guerre. On est surpris de voir que les Français furent « servis » après les britanniques et les américains : ces derniers furent les premiers à pouvoir constituer des missions de presse. Les journalistes anglophones étaient choisis avec soin par l’Etat-Major, leur francophilie étant un critère déterminant. Ce n’est qu’en juin 1917 qu’une mission de presse française fut organisée, les correspondants étant parfois emmenés sur le front mais passant la pluaprt de leur temps au comfortable château d’Offémont, près de Compiègne, sorte de cage dorée où ils trainaient leur ennui. Quelques noms célèbres dans cette mission sont évoqués par Jean-Louis Maurin qui s’attarde sur le cas d’Albert Londres, renvoyé de la mission pour avoir traité un officier de «menteur».

Ce qui est, au final, le plus intéressant dans cet ouvrage très bien documenté, réside dans ces balbutiements de liens entre « la grande muette » et le « quatrième pouvoir ». Alors qu’aujourd’hui les pools de presse sont très encadrés lors des conflits (on cite toujours l’exemple des guerres d’Irak en 1991 et 2003), on s’amuse à sentir une certaine forme d’amateurisme et de dilettantisme dans ces relations naissantes entre 1914 et 1918. Deux grandes institutions différentes dans leurs conceptions du monde et du devoir s’approchent, se «reniflent», s’apprivoisent pour finalement fixer des règles de compromis qui restent encore, aujourd’hui, à peu près similaires.