En dehors de cet épisode dramatique, on ne sait pas grand chose de ce Philippe, si ce n’est qu’il est né en 1116, que depuis 1120 les documents officiels en parlent comme du « jeune roi » ou « rex designatus » , c’est-à-dire « roi désigné » pour la succession au trône, et qu’en 1129 il est sacré et couronné à Reims. C’est en effet une coutume depuis Hugues Capet (987-996) que d’associer du vivant du père le fils aîné au trône, signe d’un pouvoir encore fragile. Une fois la dynastie bien implantée, Philippe II Auguste (1180-1223) décide de s’en passer.

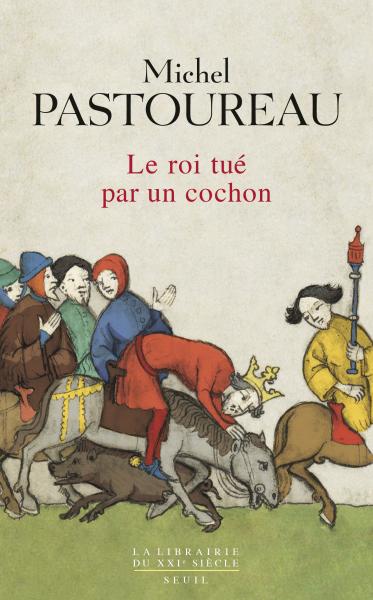

À la date du 13 octobre, de nombreux obituaires et nécrologes portent la mention : « Philippus rex a porco interfectus » , autrement dit « le roi Philippe tué par un cochon », dont s’inspire le titre du présent ouvrage. Suger ne se serait pas contenté de cette mention, très neutre. Il insiste au contraire sur le fait qu’il s’agit d’un « porcus diabolicus » , autrement dit d’« un porc instrument du Diable ». Comme le rappelle Michel Pastoureau, dans le christianisme médiéval le cochon est « la bête impure par excellence » (p. 74). Et, dans l’esprit du temps, jusqu’au XIIIe siècle au plus tard, mourir par la faute d’un sanglier (comme ce fut le cas pour le dernier carolingien, Louis V, auquel succéda Hugues Capet) n’est pas du tout la même chose que mourir par la faute d’un vulgaire cochon de ferme : « Mourir à la chasse en combattant un sanglier est une mort héroïque et glorieuse » qui convient parfaitement à un roi, mais mourir « par la faute d’un simple pourceau » est « une mort honteuse, indigne d’un roi » (p. 11)… Dans ce dernier cas de figure, c’est le renom (la « fama ») d’une dynastie, encore perçue par certains nostalgiques de l’époque carolingienne comme usurpatrice, qui est entâché. La mort, « infâme », du jeune roi Philippe intervient deux ans seulement après le sacre. Dans l’esprit de certains contemporains, à commencer par Suger, la conclusion est sans appel : « L’huile sainte a été souillée ; la volonté de Dieu, outragée ; la dynastie, déshonorée ; le royaume, profané. » (p. 34)

Il convient, dès lors, d’agir vite afin d’effacer cette souillure qui affecte la dynastie capétienne comme l’institution monarchique. Dans l’immédiat, l’entreprise n’est pas menée par le roi Louis VI et la reine Adélaïde, profondément affectés par la mort du jeune roi, mais par Suger en personne. Quelques jours après le drame ont lieu les funérailles royales dans la nécropole de Saint-Denis puis on demande au pape Innocent II, alors présent à Reims pour procéder à la destitution de l’antipape Anaclet II, de sacrer le jeune Louis (futur Louis VII), à peine âgé de dix ans. Ce sacre rapide est un premier pas vers l’atténuation de « l’inaltérable souillure qui affecte toute la dynastie » (p. 116). Mais Louis VII (1137-1180) n’a pas été préparé à régner, lui qui était destiné à la carrière ecclésiastique. Il multiplie les faux pas, sa croisade (la deuxième prêchée par Bernard de Clairvaux) est un échec et son mariage avec Aliénor d’Aquitaine bat de l’aile. « Le Diable semble toujours à l’oeuvre » (p. 129) en ce milieu du XIIe siècle.

Pour contrer la malédiction qui semble s’acharner sur ce pauvre Louis VII et la dynastie qu’il incarne, Suger et Bernard de Clairvaux font appel à la Vierge, dont le culte connaît alors une grande expansion en Occident. Louis VII est lui-même très attaché à ce culte : en 1145, il choisit le nom de Marie pour baptiser sa fille, ce qui est alors exceptionnel en Europe. Dans l’église abbatiale de Saint-Denis, dont il ambitionne de faire le nouveau lieu du sacre des rois, Suger s’est fait représenter sur un vitrail prosterné aux pieds de la Vierge de l’Annonciation. Quant à Bernard de Clairvaux, la Vierge est pour lui le modèle de pureté. Au milieu du XIIe siècle, le royaume de France est donc placé sous la protection de Notre-Dame, sans qu’on sache qui de Bernard de Clairvaux, de Suger ou de Louis VII a eu le premier cette idée. La décision, selon Michel Pastoureau, a été mûrie entre 1140 et 1155. La Vierge est alors fréquemment évoquée « par ses deux attributs iconographiques principaux : le lis et la couleur bleue, tous deux symboles de pureté » (p. 146). Entre la fin du Xe et le début du XIIIe siècle, le lis devient progressivement l’attribut principal de la Vierge. Passé le XIIIe siècle, il décline au profit de la rose. Et c’est au cours des années 1160-1180 que ces emblèmes entrent dans la composition des armoiries royales, « d’azur semé de fleurs de lis d’or » , le lis grâce à Bernard de Clairvaux, le bleu grâce à Suger. Pour son abbaye de Saint-Denis, un bleu est en effet créé pour traduire la lumière céleste. Dès lors, tout semble s’éclairer : « Ses emblèmes, l’azur et le lis, tous deux symboles de pureté, semblent nettoyer symboliquement la dynastie et la monarchie de leurs anciennes souillures et par là même effacer le souvenir du sinistre porcus diabolicus du mois d’octobre 1131. Là où les pratiques de piété et de pénitence de Louis VI puis de Louis VII avaient échoué, là où la croisade elle-même avait échoué, la Vierge paraît avoir réussi : le lis et l’azur se montrent enfin plus forts que le cochon régicide » (p. 163). En adoptant de telles armoiries, dont on ne sait si le premier à les avoir portées fut Louis VII ou son successeur Philippe-Auguste, la monarchie capétienne se distingue parmi les souverains européens : outre qu’elle refuse l’usage du globe, elle arbore un « emblème pacifique et virginal et non pas un emblème guerrier emprunté au monde sauvage du bestiaire. » (p. 171)

Si l’on suit donc Michel Pastoureau : « À l’origine du glorieux bleu de la France se trouverait […] un simple et pauvre cochon de ferme dont la route a malencontreusement croisé celle de l’héritier du trône. Cela semble invraisemblable. Et pourtant… » (p. 208) notre historien en a livré une démonstration fort séduisante et, pour tout dire, convaincante. Certes, l’auteur reste prudent, comme pour anticiper les critiques qui ne manqueraient pas de surgir : son hypothèse d’une adoption des armoiries « d’azur semé de fleurs de lis d’or » par le roi de France au milieu du XIIe siècle en raison de la mort « honteuse » du jeune roi Philippe en 1131, « n’est qu’une hypothèse, […] solidement fondée, […] qui demandera à être confirmée par la découverte de nouveaux documents. » (p. 197)

Quoi qu’il en soit, Michel Pastoureau nous donne ici un excellent aperçu de l’œuvre originale qu’il édifie livre après livre, autour des objets de prédilection (animaux, couleurs, héraldique) d’une très féconde et passionnante histoire symbolique du Moyen Âge.