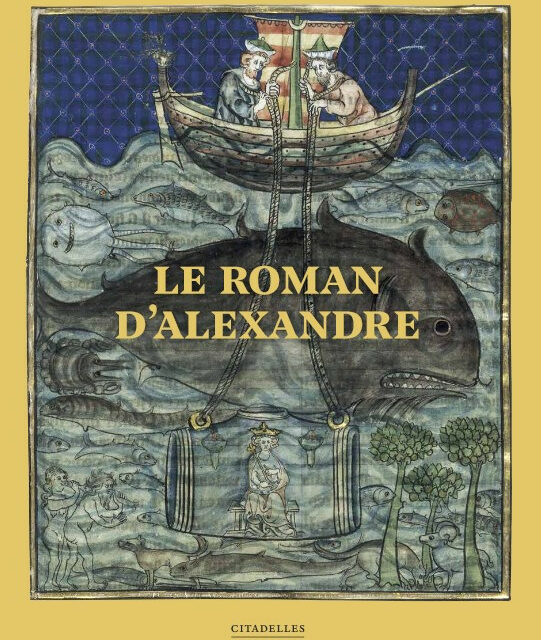

Les éditions Citadelles & Mazenod publient une monographie d’un des nombreux manuscrits enluminés du Roman d’Alexandre. L’exemplaire reproduit et commenté est celui conservé à Berlin sous la côte 78 C 1, au Kupferstichkabinett (cabinet des Estampes) der Staatlichen Museen zu Berlin (des Musées d’État berlinois). Ce beau livre, richement illustré, est une traduction de l’allemand de l’édition originale : Der Alexanderroman Ein Ritterroman über Alexander den Großen, écrit par Angelica Rieger, professeure de philologie romane à Aix-la-Chapelle et experte en littérature médiévale allemande, française et espagnole.

Au fil du récit, elle commente les 98 miniatures du manuscrit, ainsi que la lettrine historiée du feuillet 4, et le dessin de la marge du feuillet 22. Angelica Rieger s’est appuyée sur la transcription complète d’Alfons Hilka du manuscrit berlinois qui avait été publiée en 1920 sous le titre Der altfranzösische Prosa-Alexanderroman nach der Berliner Bilderhandschrift nebst dem lateinischen Original der Historia de preliis.

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Le Roman d’Alexandre : une œuvre qui remporte un vif succès au Moyen-Age

On conserve aujourd’hui dix-neuf manuscrits de l’Alexandre en prose. Cinq du XIIIe, six du XIVe et huit du XVe siècle. Chaque manuscrit a sa singularité. Les versions sont multiples, ce qui revient à dire qu’il n’existe pas d’« original ».

Alexandre le Grand (356-323 avant J.-C.) apparaît comme une figure culte de l’Antiquité, héros fabuleux et légendaire. Pour la haute noblesse française, il incarne le modèle du chevalier vertueux, loyal et victorieux, le héros courtois. Mais son insatiabilité et son destin révèlent par ailleurs ses faiblesses. Ces récits épiques ont une dimension pédagogique et morale. Le Macédonien fait face à des monstres et des créatures mythiques. On retrouve ici l’univers féerique des contes médiévaux, à l’image de son ascension céleste et de son expédition sous-marine.

Aux origines du Roman d’Alexandre

Le Roman d’Alexandre s’inspire d’un texte latin écrit par le Pseudo-Callisthène, au IIe ou IIIe siècle, sorte de compilation de biographies et de chroniques, enrichie d’éléments narratifs fantastiques. On donne à Alexandre une ascendance divine : Il est engendré par le pharaon égyptien Nectanebo (Nectanebus) et la reine Olympias. Ses liens de parenté avec Héraklès (côté paternel) et avec Achille (côté maternel) sont mis en avant. De sorte qu’Alexandre incarne les deux prototypes héroïques, à la fois demi-dieu et guerrier.

Le Roman d’Alexandre est une fusion de plusieurs sources littéraires et de traditions. Sa forme définitive, que nous connaissons encore aujourd’hui, apparaît à la fin du XIIe siècle. On la doit à Lambert le Tort, un clerc de Châteaudun, puis elle est reprise et complétée par le compilateur Alexandre de Paris, qui propose une transcription en ancien français et en vers dodécasyllabiques (appelés « alexandrins »).

Précisons que Maud Pérez-Simon, maîtresse de conférence à la Sorbonne en littérature médiévale, nous dit, à juste titre, dans une publication de 2014 que, « Le Roman d’Alexandre est un témoignage de la façon dont le Moyen-Âge se réappropriait l’Antiquité par copie, réécriture et assimilation ».

Au fil du temps, en raison des ajouts successifs et du nombre désormais conséquent de vers (jusqu’à 16 000), l’ouvrage est découpé, pour plus de clarté, en quatre parties appelées « branches ».

Le manuscrit de Berlin est une libre transcription en prose en ancien français d’un modèle latin, l’Historia de preliis rédigée par l’archiprêtre Léon de Naples (Xe siècle). Ce n’est donc pas à proprement parler un « Roman d’Alexandre » (puisqu’il ne s’agit pas de la version d’Alexandre de Paris). On dénombre deux autres manuscrits similaires à celui-ci dans les collections publiques, conservés à Londres, et à Bruxelles.

En aparté, nous indiquons qu’il existe un extraordinaire manuscrit du XIVe siècle de la version de Lambert le Tort et d’Alexandre de Paris conservé à Oxford (Bodleian Library, MS. Bodl 264). Il dispose d’une exceptionnelle ornementation, particulièrement ses marges à drôleries (dans les bas de pages), véritable encyclopédie des jeux et divertissements du Moyen-Age.

Le Roman d’Alexandre berlinois : analyse codicologique

Le manuscrit se compose de 82 feuillets sur parchemin, de deux colonnes de trente lignes, rédigé en ancien français et en prose, réalisé dans le nord de la France, et daté de 1290-1325, selon les historiens. Angelica Rieger émet l’hypothèse que le propriétaire pourrait être Fulcaud de Rochechouart, évêque de Noyon de 1317 à 1331, au regard du blason figurant au feuillet 1, où l’on distingue un chapeau épiscopal surmonté d’une fleur de lys sur fond d’azur et flanqué des initiales « F.R. ». Peut-être a-t-il reçu en cadeau de baptême ce codex, compte tenu de la datation (1290 ?). A moins qu’il fut offert pendant son épiscopat par le commanditaire du manuscrit. Ce qui laisse alors penser qu’il pourrait s’agir, dans un premier temps, d’un cadeau d’une femme de la noblesse à son fils ou petit-fils à l’occasion de son baptême. Dans le contexte de la féodalité, la jeune élite aristocratique cherche à s’identifier au parcours d’un héros, appelé par les dieux à conquérir le monde.

L’enlumineur est nommé le « Maître des mères ». Cette désignation vient de l’évocation fréquente et appuyée de la maternité dans cet ouvrage. En effet, Olympias y occupe une place importante.

Nous n’avons pas trouvé dans cette publication les dimensions du manuscrit, 259 x 188 cm d’après la base JONAS de l’IRHT. Cette information s’avère pourtant essentielle pour appréhender convenablement le format des illustrations du livre, d’autant plus que les grossissements sont ici variables. Dès lors, on peut supposer que les reproductions pleine page sont à l’échelle 1:1. Ce qui n’est pas tout à fait le cas…

Les quatre branches du Roman d’Alexandre

Angelia Rieger nous fait découvrir, pas à pas, le programme iconographique de ce manuscrit, tel un feuilleton, en s’attachant à associer le récit à l’image, à travers le commentaire de la centaine de miniatures qui compose ce codex.

Le prologue met en scène l’histoire du père dynastique d’Alexandre, Philippe II de Macédoine, et celle de son père naturel légendaire le roi d’Egypte Nectanebus.

Première branche : conception, naissance et jeunesse d’Alexandre

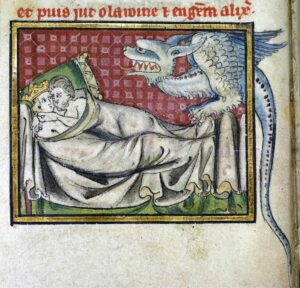

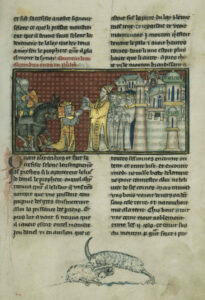

La reine Olympias accorde sa confiance au mage Nectanebus. Il lui prédit que le dieu Amon lui rendra visite la nuit sous la forme d’un dragon. Mais c’est le mage qui se métamorphose en dragon et qui la féconde (f°8v).

« Comment Nectanebus se transfigura en forme de dragon et puis coucha avec la reine et engendra Alexandre »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Étant « maître des rêves », Nectanebus va convaincre le roi Philippe qu’il est le vrai père de son futur fils. Le narrateur décrit l’enfant. Il paraît de petite taille, avec des cheveux semblables à un crin de lion, ses yeux grands, l’un noir et l’autre gris. Son éducation est confiée à Aristote (f°10v).

« Comment Aristote apprend à Alexandre les VII arts dont l’astronomie »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Alexandre met à l’épreuve les capacités de magie de Nectanebus. Il le tue en le poussant dans un fossé hors de la ville (f°11).

Le jour où Alexandre est adoubé chevalier, Philippe reçoit en cadeau un cheval mangeur d’hommes, Bucéphale, doté de deux cornes. Celui qui réussira à le dompter sera digne de régner sur son royaume après sa mort. Le jeune Alexandre parvint à le rendre docile et à le monter. Ainsi la prédestination à devenir roi est confirmée (f°12).

Il livre sa première bataille contre le roi Nicolas du Péloponnèse (f°13v). Philippe est tué par le roi de Bithynie, Pausanias (f°15v). Dès lors, Alexandre s’engage à restaurer la grandeur du royaume macédonien.

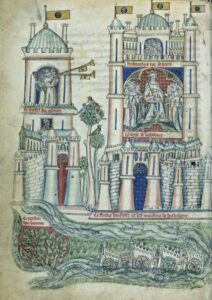

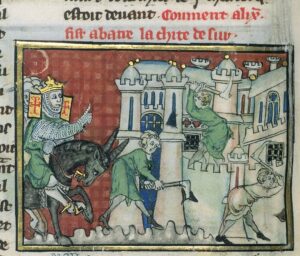

Il effectue avec son armée ses premiers voyages en mer. Il accoste sur le littoral italien (f°19), puis poursuit sa route vers l’Afrique. Arrivé en Égypte, il fait un sacrifie au sanctuaire de Séraphin, qui lui apparaît en rêve la nuit suivante et l’avertit qu’il mourra empoisonné. Tandis qu’il fonde Alexandrie (f°20), il fait raser la cité de Tyr (f°20v), conquiert la Syrie, et prend Damas.

« Comment la cité d’Alexandrie fut maisonnée et faite »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre fit abattre la cité de Tyr »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

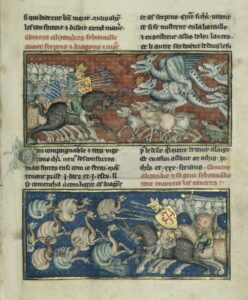

Deuxième branche : L’entrée à Jérusalem et le début des guerres perses jusqu’à la victoire sur Darius

Avec son entrée à Jérusalem, Alexandre se montre diplomate et compose avec le grand-prêtre Jaddus. Une miniature le montre à genoux devant la cité recevant des mains du pontife le livre des prophéties de Daniel. Dans une parabole, un bélier considéré comme invincible menaçant en direction de l’Occident, est terrassé par un bouc (f°22). Cette prédiction annonce la victoire du roi grec sur le roi perse.

« Comment le roi Alexandre entra en Jérusalem »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Troisième branche : Les deux dernières guerres perses, la campagne indienne et l’entrée à Babylone

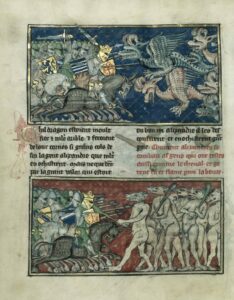

L’affrontement entre Alexandre et Darius se poursuit (f°31v). Ce dernier est finalement tué par deux proches parents, ses cousins Bisso et Barsanes, après sa troisième défaite (f°36). Ces deux meurtriers régicides seront condamnés à mort par Alexandre, pendus au-dessus du défunt roi perse, car il n’est pas admissible qu’un souverain soit assassiné par deux félons (f°37v). Après avoir nommé Auricus gouverneur de Perse, il repart en campagne pour de nouvelles conquêtes.

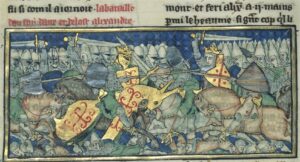

« La bataille du roi Darius et de l’ost d’Alexandre »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment le roi Alexandre fait enterrer le roi Darius »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

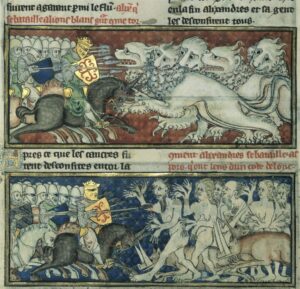

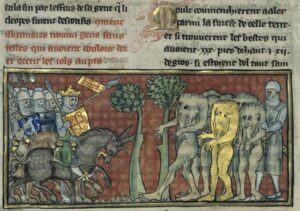

Au fil des miniatures et des rubriques qui les accompagnent, on découvre dans cette branche, un bestiaire insolite.

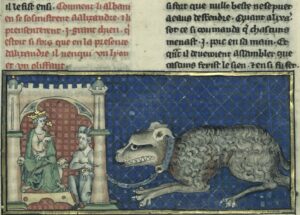

Les Albanais ont dressé des chiens de combat. Pour soumettre son ennemi, Alexandre a recours à une ruse en lâchant des cochons sur le champ de bataille. Les chiens poursuivent les cochons au lieu d’attaquer les soldats. La miniature suivante donne à voir un chien de guerre géant, tenu en laisse, offert au vainqueur (f°39).

Le Macédonien affronte aussi les éléphants de combat du roi indien Porus. Un nouveau stratagème est employé pour mettre en déroute ces pachydermes. Des statues en bronze sont remplies de charbons ardents et transportées sur des charrettes. Les flammes et la fumée font fuir l’adversaire (f°41v).

Dans leurs aventures indiennes, les Grecs font face à d’autres féroces créatures : serpents, dragons, vipères, crabes géants (f°46), lions blancs, sangliers à longues dents, hommes et femmes sauvages à six mains (f°46v), Aryne (bête à trois cornes semblable à un tigre) (f°47). En s’enfonçant dans la jungle, ils rencontrent des femmes cornues portant de longues barbes (f°51v), un groupe de nymphes velues sylvestres et aquatiques, une tribu de femmes aux cheveux jusqu’aux talons et à queue de bœuf au nombril (f°52), les Tamitres au pied de chevaux (des femmes-fleurs semblables à des fées) (f°52v), les Gymnosophistes (hommes des cavernes, troglodytes) (f°53v).

« Comment les Albanais se soumirent à Alexandre et lui présentèrent le grand chien qui était si fort qu’en la présence d’Alexandre il vainquit un lion et un olifant [éléphant] »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« La grande bataille du roi Porus et du roi Alexandre et Porus fut déconfit »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre se bataille avec serpents, dragons et vipères »

« Comment Alexandre et sa gent se bataillèrent contre les cancres [crabes] »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Alexandre se bataille à lions blancs grands comme des tours »

« Comment Alexandre se bataille à porcs qui ont dents d’une coudée de long »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre se bataille à la bête qui a III cornes et pour nom Aryne »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

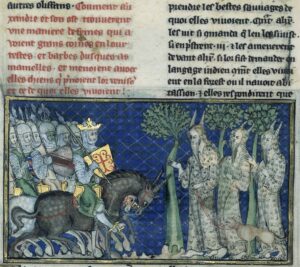

« Comment Alexandre et son ost trouvèrent une manière de femmes qui avaient grandes cornes en leurs têtes et barbes jusqu’aux mamelles et menaient avec elles chiens qui leur prenaient venaison, et ce de quoi elles vivaient »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre trouva femmes qui avaient dents larges et cheveux jusqu’aux talons »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre trouva femmes qui avaient pieds de cheval »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

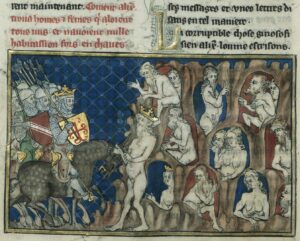

« Comment Alexandre trouva hommes et femmes qui allaient tout nus et n’avaient nulles habitations hormis en cavernes »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Un épisode montre une certaine cruauté inattendue de la part d’Alexandre. Il dresse un bûcher pour un homme sauvage géant et « sans entendement » (handicapé), que l’on a incité à commettre une tentative de viol (en lui présentant une pucelle nue) (f°56v).

« Comment Alexandre trouva I homme sauvage et le fit ardoir [brûler] parce qu’il n’avait point d’entendement mais est aussi comme une bête »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

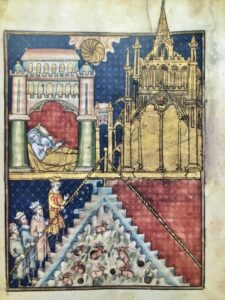

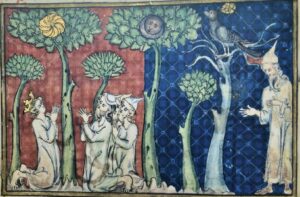

Arrivé au mont Damastice (montem adamantinum, « mont d’acier » ou « dur comme l’acier »), Alexandre et trois de ses plus proches compagnons, Tholomeus, Anthigonus et Perdiccas gravissent les deux mille cinq cent marches pour atteindre un palais d’or et un « temple du soleil », d’où un prêtre propose de leur montrer les arbres sacrés du Soleil (Hélios) et de la Lune (Séléné) qui prédisent l’avenir (f°57). Alors que l’arbre du Soleil confirme qu’il sera le maître du monde, mais qu’il ne reverra plus jamais la Macédoine, l’arbre de la Lune annonce que sa fin est proche et qu’il va mourir par trahison (f°58).

Désormais, il faut entamer le chemin du retour.

« Comment Alexandre et ses compagnons montèrent amont une grande montagne »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Les arbres du Soleil et de la Lune qui prophétisent à Alexandre sa mort »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

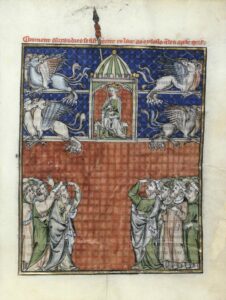

Alexandre entreprend d’effectuer un voyage aérien, en vue d’explorer les cieux et de voir la terre d’en haut. Au sommet d’une haute montagne au bord de la mer Rouge, il fait enchaîner à une nacelle par groupe de quatre, seize griffons (à tête d’aigle avec un corps de lion et quatre pattes munies de serres et d’ailes puissantes). Il les guide ensuite à l’aide d’une lance où sont embrochés des bouts de chair. Le plan fonctionne, les griffons attirés par la viande s’élèvent dans les airs. Alexandre peut contempler d’en haut la terre et la mer. La miniature est divisée en deux parties. Celle sur fond bleu évoque le ciel et celle sur fond rouge, avec les spectateurs, la terre (f°66).

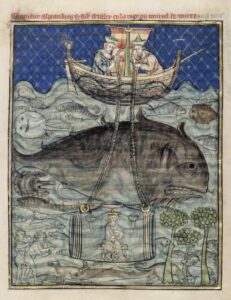

La plus célèbre des représentations du Alexandre explorateur est celle de la plongée sous-marine. Cette scène constitue le parfait pendant au voyage aérien. Installé dans un bathyscaphe, une sorte de tonneau de verre éclairé par deux lampes suspendues, il contemple les fonds marins (f°67).

« Comment Alexandre se fit porter en l’air par des oiseaux que l’on appelle griffons »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre se fit avaler [descendre] en la mer dans un tonneau de verre »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Après ces deux expéditions scientifiques, des rencontres avec des créatures fabuleuses, animales et humaines, se succèdent à nouveau : des bêtes sauvages à corne dentée (f°68), des dragons à cornes de bélier (f°68v), des Kynokephali (cynocéphales : géants anthropomorphes à tête de cheval et crachant du feu) (f°68v), des cyclopes (f°69), des hommes acéphales couleur d’or avec bouche et yeux sur la poitrine (f°69v), des chevaux à pattes de lion (f°70) et enfin des dragons bicéphales accompagnés d’octipèdes à deux cornes et huit yeux (71v). Cette série de monstres marque le dernier combat avant l’entrée à Babylone.

« Comment Alexandre et sa gent se bataillèrent à une manière de dragons qui avaient cornes de mouton au front »

« Comment Alexandre se combattit à gens qui ont têtes aussi comme le cheval et jettent feu et flamme par la bouche »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre se bataille avec une manière de géants qui sont moult grands et n’ont qu’un œil au front »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment Alexandre trouva gens sans têtes qui avaient couleur d’or et bouche et yeux sur la poitrine »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Alexandre se bataille à serpents à II têtes et à bêtes qui avaient VIII pieds et VIII yeux et II cornes »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Juste avant le dernier affrontement avec ces êtres fantastiques, Alexandre pleure la mort de son fidèle compagnon d’armes, le cheval Bucéphale (f°70). Des funérailles princières sont organisées en son honneur, comme jadis pour Darius et Porus. Il fait construire la ville de Bucefalia sur sa tombe (f°70v).

« Comment le roi Alexandre pleure la mort de Bucéphale son cheval »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Le récit suivant raconte la fascination d’Alexandre pour les facultés magiques des oiseaux du roi Xerxès. Les calandres (alouettes) prophétisent la vie ou la mort des malades. Si l’oiseau scrute le visage du malade (il s’imprègne du mal et l’emporte avec lui), il guérira, alors que s’il détourne son regard et s’envole, il sera condamné. La miniature montre deux chambres du palais avec les deux options. Dans celle sur fond bleu, le convalescent fixé par l’alouette, semble reprendre vie. Le geste de la main droite d’Alexandre témoigne de sa stupéfaction (f°71).

« Comment Alexandre est au palais du roi Xerxès et regarde les calandres [alouettes] qui démontrent d’un malade s’il doit mourir ou guérir »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Quatrième branche : De l’entrée à Babylone à la mort d’Alexandre et aux luttes pour sa succession

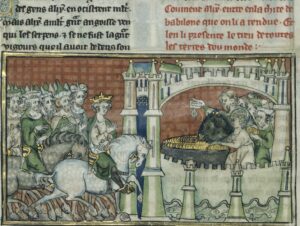

Alexandre entre dans Babylone sans rencontrer de résistance. Les émissaires des peuples soumis remettent leurs tributs. Un homme tend une lettre, munie de son sceau. Les pièces d’or s’entassent. Les eaux poissonneuses de l’Euphrate sont figurées au pied des remparts de la cité. (f°71v)

Avec ses deux fils, Cassandre et Iolas (écrit Jobas dans l’ouvrage), le général Antipater, qui est le régent de Macédoine durant la conquête de l’Asie, projette d’empoisonner Alexandre. Iolas, qui a la confiance d’Alexandre (qui éprouve pour lui une certaine affection aussi), lui administre le poison lors d’un banquet (f°74v). La tradition littéraire dévoile les motivations du passage à l’acte : « Alexandre se courrouça sans raison contre Jobas et le frappa d’une verge en la tête. Dont le jouvenceau eut grande douleur et grande honte, parce qu’il avait été blessé à tort. Et pour cette cause Jobas consentit la mort de son seigneur et reçut le poison de son frère pour envenimer le roi Alexandre ». Faut-il y voir le vassal réfractaire ou l’amant déçu, ou les deux ? Traîtreusement empoisonné, la gloire d’Alexandre le Grand s’achève. Est-ce finalement le châtiment de la démesure ?

La miniature du banquet fatal respecte bien les conventions iconographiques de l’époque médiévale : les serviteurs (échanson, écuyer tranchant, panetier) représentés plus petits font face aux commensaux. Celui du milieu tend à boire à Alexandre. Roxane, couronnée, qui est assise à sa droite, regarde son mari tendre la main vers la coupe d’or.

Angelica Rieger affirme que l’homme n’est pas Iolas, pourtant il s’agit bien du même personnage aux cheveux bouclés, sur le feuillet suivant, qui tend la plume chargée de l’aider à régurgiter, mais qui est empoisonnée. L’interprétation de ses deux images est peut-être à revoir… ?

« Comment Alexandre entre en la cité de Babylone qu’on lui a rendue et reçoit le tribut de toutes les terres du monde »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

« Comment l’on ensevelit le bon roi Alexandre »

Source : © Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

La succession d’Alexandre est marquée par des luttes. Les Macédoniens souhaitent voir le fidèle Perdiccas assurer la régence. Olympias qui aurait voulu sauver l’héritage du roi pour son petit-fils est assassinée par les hommes de Cassandre.

Les succès guerriers d’Alexandre sont largement représentés. On pourra compter 29 miniatures figurant des combats, et 5 scènes d’exécution ou de supplices. Les épisodes sont assez répétitifs : on chevauche, on affronte des créatures fabuleuses, on combat, on tue, on remporte la victoire.

L’intérêt majeur de l’ouvrage est de saisir la mise en image du récit, la cohérence et l’articulation entre texte et image. Il permet d’apprécier la puissance créative de l’enlumineur (la composition, le traitement des personnages et des créatures, les postures, les gestuelles, les dynamiques…).

Si les choix graphiques de l’artiste sont évoqués par Angelica Rieger, il manque toutefois le regard de l’historien de l’art pour une analyse stylistique du « Maître des mères ».

Une quinzaine de pages seulement sont entièrement reproduites, presqu’à taille réelle, ce qui n’est hélas pas mentionné par l’éditeur, comme nous l’avons déjà dit.

Il aurait été aussi souhaitable de ne pas tronquer systématiquement les rubriques, en rouge, servant de légende aux images. Ainsi on aurait pu s’exercer à la paléographie, en essayant de déchiffrer les textes d’ancien français, de les transcrire et enfin de les traduire. On regrettera aussi que certaines reproductions excessivement agrandies perdent quelque peu en qualité d’impression et en netteté.

Malgré ces quelques réserves, la qualité éditoriale, qui fait la réputation de cette maison d’édition, tient son rang. Ce « petit » Mazenod ravira donc les amateurs d’enluminures.