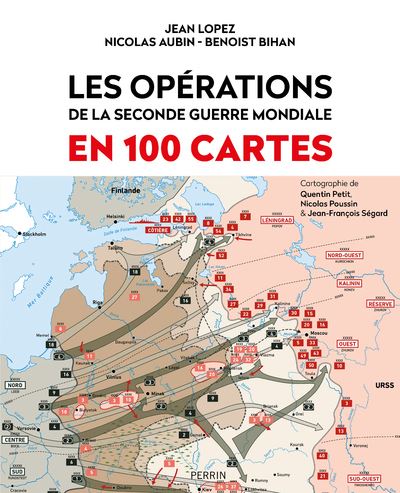

La Seconde Guerre mondiale compte plusieurs milliers d’opérations militaires entre 1937 et 1945, terrestres, maritimes et aériennes, sur plusieurs continents et océans. Plusieurs atlas existent jusqu’ici, mais qui présentent en général un écheveau assez discontinu et disparate de batailles, dont on ne perçoit pas toujours bien l’articulation ni à quelle intention elles répondent. Cet atlas a pour ambition renouveler la lecture de l’histoire-bataille à la fois par la carte et par l’approche.

Les auteurs sont des spécialistes : Jean Lopez dirige la rédaction de la revue d’histoire militaire Guerres & Histoire et du mook De la guerre et a publié de nombreux livres sur la Seconde Guerre mondiale (parmi lesquels : Infographie de la Seconde Guerre mondiale en 2018, Barbarossa : 1941, la guerre absolue en 2019, Les maréchaux de Staline en 2021, L’Armée rouge : innovatrice, libératrice, prédatrice en 2023) mais également sur d’autres conflits. Nicolas Aubin a aussi écrit plusieurs ouvrages d’histoire militaire comme Les Marines. Histoire d’un mythe américain ou encore Le Débarquement, vérités et légendes (2024). Benoist Bihan, quant à lui, est stratégiste et historien et travaille depuis quinze ans sur l’art opératif (en 2023, il a écrit sur ce sujet, avec Jean Lopez, Conduire la guerre. Entretiens sur l’art opératif). Il faut aussi souligner l’excellente cartographie réalisée par Quentin petit, Nicolas Poussin et Jean-François Ségard, sur la base d’un partenariat avec EdiCarto.

Comment renouveler la lecture de la Seconde Guerre mondiale ?

Les auteurs ont repris la lecture des écrits d’un penseur russe des années 1920, Alexandre Svietchine (1878-1938), qui était un ancien officier supérieur du tsar, passé par la suite au service des bolcheviks. Ce grand théoricien a produit en 1926 une suite au traité De la guerre de Clausevitz, intitulée Stratégie (Strategiaa). Svietchine cherche à corriger le hiatus, souvent considérable, entre la stratégie (qui pense l’ensemble d’une guerre), et la tactique (qui vise à remporter des combats). Pour cela, il pose une discipline qu’il appelle l’art opératif.

Les auteurs ont travaillé avec les cartographes pour réaliser ou transformer des cartes existantes à l’aide de la grille de lecture de Svietchine.

Ils ont identifié les grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale (pas toujours seulement celles que l’on connaît, mais aussi certaines autres qui constituent des surprises pour le lecteur). Ces grandes opérations ont été soumises à un traitement cartographique à l’aide d’un crible en 9 points directement importé de l’œuvre de Svietchine.

Qu’est-ce qu’une opération ?

On peut la définir comme « une séquence, un ensemble cohérent et ininterrompu d’actions militaires ». Ces opérations militaires peuvent être de toute nature : des combats, bien entendu, mais aussi des activités telles que des déplacements et des déploiements de forces, de l’activité logistique, du renseignement etc.

Une opération peut être découpée en un certain nombre d’éléments :

- La ligne stratégique dans laquelle l’opération s’insère : ce sont les finalités stratégiques voire politiques poursuivies (par exemple : préserver la Norvège d’ingérences ennemies et offrir une bonne base de départ pour la guerre sous-marine et la guerre de course dans le cas de l’opération Weserübung d’avril-juin 1940 ; il peut même y avoir une absence de ligne stratégique comme dans le cas de l’invasion japonaise de la Chine en juillet 1937) ;

- Le but poursuivi (par exemple conquérir les îles principales d’un archipel comme dans l’opération des Mariannes de juin-septembre 1944) ;

- La forme générale de l’opération: frappe unique, raid, action d’usure, encerclement, choc frontal… (Par exemple : réaliser l’encerclement de la 6e armée allemande de Stalingrad en frappant non pas la 6e armée elle-même mais ses flancs gardés par des unités roumaines dans l’opération Uranus de novembre 1942 à février 1943) ;

- Le séquençage, c’est-à-dire les grandes phases de la mise en œuvre de l’opération (par exemple : trois grandes phases de « bonds en avant » amphibies pour neutraliser le point d’appui japonais de Rabaul dans le Pacifique Sud entre mars et décembre 1943) ;

- L’articulation des forces, c’est-à-dire les moyens engagés et la façon dont ils se groupent ;

- Le commandement choisi (par exemple le choix par Staline de Rokossovski, dont le père est Polonais et qui parle aussi bien russe que polonais dans l’opération Kovel-Lublin de juillet-août 1944) ;

- Les contremesures envisagées par l’adversaire (par exemple l’envoi d’unités parachutistes et d’avions sur la Tunisie par le général allemand Albert Kesselring lors de l’opération alliée Torch de novembre 1942 à mai 1943) ;

- L’exécution de l’opération;

- Le bilan et les conséquences : comment l’opération a-t-elle affecté ,le cours de la guerre dans son ensemble ?

L’un des apports de cet ouvrage est de mettre en évidence la difficulté de monter de telles opérations. Les cultures militaires de chacun des belligérants pesaient de tout leur poids, permettant de comprendre leurs réussites mais également leurs échecs. L’application de la grille de lecture de Svietchine aux opérations de la Deuxième Guerre mondiale montre que les Soviétiques n’ont réussi à la mettre en œuvre qu’après beaucoup d’échecs et que les autres belligérants tâtonnent dans la réalisation de leurs opérations en l’absence de ce regard opératif théorique.

Certaines opérations sont des succès retentissants ; l’opération Fall Gelb ou « Plan jaune » (10 mai-4 juin 1940) qui s’est terminé à Dunkerque est « un chef-d’œuvre qui a défié la raison » (p.42) ; dans la campagne allemande de Grèce en 1941, le cartographe met bien en évidence comment les Allemands ont identifié le point faible de la défense grecque et parviennent, avec des moyens limités, à vaincre une armée grecque qui avait tenu peu de mois auparavant la dragée haute aux Italiens.

Dans le livre, il y a des opérations qui ont été des échecs flagrants, par exemple l’opération soviétique Skatchok (« galop ») de janvier-mars 1943, par suite d’une mauvaise estimation des forces de l’ennemi et de ses propres forces.

Il y a aussi les opérations qui n’ont jamais eu lieu, comme celle de l’invasion du Japon par les Etats-Unis (Downfall, « déchéance »).

En définitive, cet atlas est à la fois novateur par sa méthode et didactique : il donne les clés de compréhension des activités militaires de la Seconde Guerre mondiale, rendant sa lecture absolument passionnante.