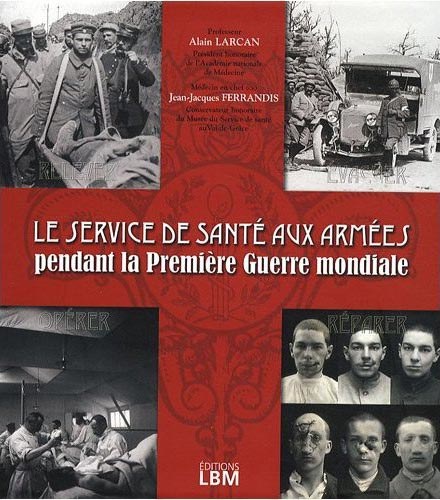

Approfondissant et amplifiant ces perspectives quelque peu délaissées, la présente synthèse met l’accent sur l’étude de la chaîne de santé, ce qui lui confère un caractère d’originalité d’autant plus indéniable que la précédente monographie sur ce sujet datait de… 1927. La personnalité de ses auteurs, deux sommités médicales qui furent respectivement président de l’Académie de Médecine et conservateur du musée du Val-de-Grâce, pouvait cependant laisser craindre un propos confiné dans les limites d’une histoire institutionnelle, voire officielle. Cet écueil se mue ici en atout en raison de l’angle d’approche adopté. Le fruit de leur collaboration possède tous les attributs d’un solide outil de référence. Il propose une description minutieuse de la chaîne de santé, de ses évolutions face aux caractéristiques nouvelles de la guerre, et de ses progrès dans la qualité des soins et l’amélioration du taux de survie et de récupération des patients. Même si la diversité des enjeux pathologiques occupe la place qui lui revient légitimement, la logique organisationnelle des structures sanitaires est le centre de gravité le plus novateur d’un contenu qui, malgré son austérité apparente, se révèle assez passionnant.

Approfondissant et amplifiant ces perspectives quelque peu délaissées, la présente synthèse met l’accent sur l’étude de la chaîne de santé, ce qui lui confère un caractère d’originalité d’autant plus indéniable que la précédente monographie sur ce sujet datait de… 1927. La personnalité de ses auteurs, deux sommités médicales qui furent respectivement président de l’Académie de Médecine et conservateur du musée du Val-de-Grâce, pouvait cependant laisser craindre un propos confiné dans les limites d’une histoire institutionnelle, voire officielle. Cet écueil se mue ici en atout en raison de l’angle d’approche adopté. Le fruit de leur collaboration possède tous les attributs d’un solide outil de référence. Il propose une description minutieuse de la chaîne de santé, de ses évolutions face aux caractéristiques nouvelles de la guerre, et de ses progrès dans la qualité des soins et l’amélioration du taux de survie et de récupération des patients. Même si la diversité des enjeux pathologiques occupe la place qui lui revient légitimement, la logique organisationnelle des structures sanitaires est le centre de gravité le plus novateur d’un contenu qui, malgré son austérité apparente, se révèle assez passionnant.

Car la nouveauté, l’intensité et la durée de cette guerre industrielle qui multiplie les blessés (quatre millions de soldats français ont été concernés, dont la moitié au moins à deux reprises) ont contraint la médecine de guerre à une formidable mue tant qualitative que quantitative. Le schéma sanitaire de la mobilisation est caduc dès les premières semaines de guerre. Ses postulats concernant la typologie des blessures sont immédiatement infirmés par la cruelle vérité du feu : on attendait des perforations par balle « propres » voire bénignes, alors qu’il faut faire face à une proportion massive de lésions souvent sévères par éclat d’obus. En outre, la méthode réglementaire de l’évacuation vers l’arrière qui prédominait en 1914 s’avère désastreuse : cette «médecine d’emballage» qui fait l’impasse sur les délais logistiques induit une affolante épidémie de gangrène gazeuse parmi les blessés, dont les plaies souillées se sont infectées durant leur transfert vers des sites hospitaliers parfaitement équipés mais trop lointains. Face à ces nouvelles réalités, le personnel médical est dépassé ou déficient. Ce constat d’ensemble, que perçoit également l’opinion publique au point de susciter une campagne de presse où Maurice Barrès joue un rôle notable, amène dès l’hiver une profonde révision conceptuelle. Il en résulte la définition de règles pérennes qui sont toujours le socle de la pratique actuelle de la médecine d’urgence, grâce à l’élaboration d’une doctrine des soins de l’avant et d’une technique de triage en fonction de l’urgence chirurgicale.

Une nouvelle chaîne de santé

Cette nouvelle pratique s’appuie sur l’organisation d’une chaîne de santé à la fois fonctionnelle et performante, résultant de la formulation d’une véritable tactique sanitaire. La qualité des secours est en effet indissociable de la logistique, or la gestion des flux de blessés, de personnel et d’approvisionnement médical est souvent problématique du fait des aléas et des risques propres au Front, qui font de l’évacuation un enjeu aussi vital que les soins. Après la phase d’improvisation initiale, quelque peu chaotique, un réseau structuré d’organes hospitaliers se constitue. A chaque étape, un tri s’opère selon la gravité des cas. Sauf situation exceptionnelle, le poste de secours avancé est un simple point de recueil où seuls les gestes de secours initiaux sont pratiqués. Il oriente l’acheminement des blessés évacuables vers une ambulance intermédiaire, qui joue le rôle d’une antenne de ramassage, de filtrage (la route des agonisants s’y arrête souvent) et de catégorisation (rédaction des fiches médicales). Ces ambulances de secteur servent d’antichambre aux hôpitaux d’évacuation (HOE) situés hors de la zone des combats. Ceux-ci sont les pièces maîtresses du dispositif de santé. A la fois centres de soins et de régulation, les HOE assurent la prise en charge chirurgicale et la ventilation des hommes qui, à Verdun en 1916, y sont admis en moyenne une dizaine d’heures après leur relèvement. Un triage clinique y hiérarchise les urgences et classe les cas en fonction des spécialités opératoires. Tandis que les intransportables sont hospitalisés, les blessés légers sont envoyés dans un dépôt d’éclopés avant un retour rapide en unité, et les patients traités ou pouvant attendre sont transférés vers les établissements médicaux de convalescence ou les services spécialisés de rééducation de l’intérieur. La mise en oeuvre des “autochirs”, unités chirurgicales automobiles mises à la disposition des hôpitaux en fonction de leurs besoins opératoires, apporte la souplesse nécessaire à l’absorption de l’affluence des blessés. Témoignant d’une remarquable capacité d’adaptation, le système atteint son point d’excellence en 1918. Tout en sauvant de nombreuses vies, la rationalisation de la chaîne de santé a évidemment eu aussi pour finalité militaire de récupérer des effectifs aptes à retourner au Front.

La mobilisation des personnels et la valorisation de leurs compétences constituent un des enjeux cruciaux de l’efficacité de ce système. Les auteurs présentent avec sensibilité un tableau détaillé de la cohorte dévouée des soignants de l’avant et de l’arrière, englobant les personnels d’active ou de réserve (parmi lesquels jouent des problèmes d’interférence entre compétence civile et hiérarchie militaire) aussi bien que la discrète mais indispensable armée des infirmières, professionnelles ou bénévoles. Des pages poignantes dépeignent l’abnégation obscure des brancardiers qui s’exposent pour relever blessés et moribonds au coeur de la fournaise, et la tâche ingrate des sections sanitaires automobiles assurant la navette des évacuations de la zone du Front vers les formations sanitaires de l’arrière. Ce dévouement collectif se paye au prix du sang : le service de santé des armées devait inscrire les noms de 10,5% des siens sur les monuments aux morts. Son taux de pertes le place au deuxième rang des armes les plus exposées, juste après l’infanterie.

Le caractère décisif du conflit de 1914-1918 en matière de progrès médical est bien connu, notamment dans les domaines de la chirurgie réparatrice et viscérale. On sait moins qu’il est aussi à l’origine de l’adoption du congé de maternité, les enquêtes sanitaires sur la main d’œuvre féminine ayant établi le caractère dangereux du travail debout et de nuit en usine pour les ouvrières enceintes. Mais les grandes avancées sont évidemment liées à la chirurgie de guerre, dont un témoin illustre les progrès en constatant qu’un blessé «ayant reçu un éclat d’obus dans le genou avait de fortes chances en 1914 de mourir de gangrène à Bordeaux ou Nice ; en 1915 on lui eut coupé la cuisse dans une ambulance de l’Avant et le blessé s’en fut tiré à ce prix, en 1916 on eut réséqué son articulation et il eut sans doute guéri en ankylose avec sa jambe raide à jamais. Enfin, en 1918, on eut conservé sa jambe et sa cuisse et l’intégrité presque absolue de la flexion».

Des procédures innovantes

De fait, la mise en œuvre de la chirurgie de l’avant, s’appuyant sur des procédures innovantes (méthode de suture primitive, élaboration de la solution de Dakin), divise la mortalité des grands blessés par deux en quelques mois. La gangrène gazeuse fait l’objet d’une étude approfondie, ainsi que de protocoles de traitement à l’impact hélas modeste. Dangereuses et très fréquentes (les deux tiers des blessures de guerre concernent les membres), les lésions ostéo-articulaires bénéficient d’améliorations orthopédiques qui réduisent spectaculairement le taux d’amputation. La chirurgie maxillo-faciale connaît un essor remarquable en expérimentant des techniques de greffe et de prothèse qui amenuisent notablement le handicap de beaucoup de “Gueules Cassées”. Une éloquente galerie de portraits permet de mesurer l’ampleur du travail de reconstitution nécessaire à la résurrection sociale des mutilés de la face. La rééducation fonctionnelle et la technique des prothèses font elles aussi d’énormes progrès.

Le service de santé doit assumer de nombreuses autres missions d’ordre non chirurgical. La prise en compte des armes chimiques, innovation redoutable mais en fin de compte plus morbide que létale, nécessite la mise en place d’outils de prévention et de traitement appropriés. La médecine de guerre, confrontée aux maladies infectieuses et parasitaires qui causent trois alertes sérieuses dues à la typhoïde en 1914, la grippe espagnole en 1918 et au paludisme à l’armée d’Orient, doit aussi traiter de multiples autres maux, soit traditionnels soit spécifiques (tel le phénomène dit des «pieds de tranchée»). Confrontée aux pathologies psychiques du Front, la psychiatrie de guerre se développe, et des services de triage spécialisés et des centres de soins neuropsychiatriques sont ouverts pour recueillir les «blessés nerveux». Enfin, le service de santé est chargé de besognes d’hygiène aussi ingrates qu’indispensables allant des moyens de propreté corporelle jusqu’à la désinfection du champ de bataille. Les besoins en matériel et fournitures pharmaceutiques sont également évoqués.

C’est donc un très large prisme thématique qui est rassemblé ici. Un tel ouvrage de médecins historiens pouvait butter sur le handicap de l’ésotérisme du langage propre aux spécialistes. Mais, heureusement, le propos s’avère technique sans être rébarbatif et le défi de la lisibilité pour les non initiés est honorablement surmonté. Un abondant faisceau de témoignages (intenses d’humanité) et d’anecdotes (parfois sidérantes : on apprend ainsi que des pousse-pousse chinois réquisitionnés dans une exposition à Lyon furent utilisés au Front en 1914 comme moyen d’évacuation improvisé des blessés !) rend fluide l’incontournable jargon médical. Sans être cardinaux, quelques petits regrets, cependant, méritent d’être exprimés. Certaines redondances brouillent la rigueur du propos. Le très riche appareil iconographique, remarquablement choisi, est assez souvent dépourvu de précision sur la date des clichés présentés, et les cartes d’implantation du dispositif médical sur le Front demeurent assez énigmatiques, faute d’être légendées. Enfin, l’absence d’index est une lacune préjudiciable à un outil de ce niveau de qualité.

Le panorama déployé par cette synthèse monumentale n’en demeure pas moins d’une exhaustivité impressionnante, pour ainsi dire encyclopédique tant il foisonne d’informations détaillées. Il brosse avec beaucoup de force et de précision les différentes dimensions du service de santé français et de son action, rassemblée en séquences que récapitule la véritable devise inscrite sur la couverture du livre : «Relever – Évacuer – Opérer – Réparer». Il met en évidence à quel point la Grande Guerre fut par ailleurs une école de perfectionnement et un facteur de révolution technique dans le champ médical et chirurgical. Beau livre autant que précieuse somme de référence, ce volume compose ainsi un fort bel hommage à ceux qui furent les “anges de la vie” de la Première Guerre Mondiale.