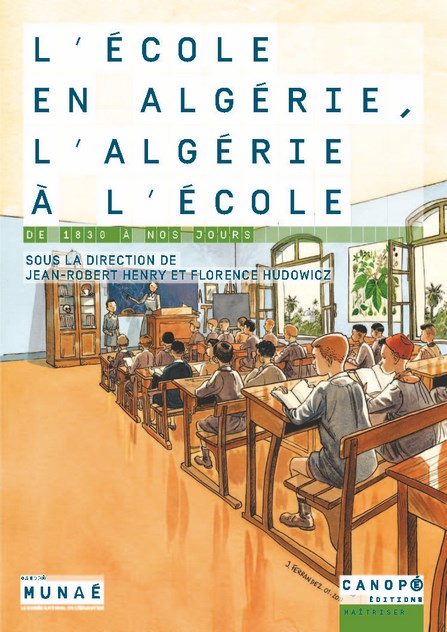

Cet ouvrage est une compilation d’articles publiés pour l’exposition qui a eu lieu au Munae de Rouen d’avril 2017 à avril 2018.

Le musée national de l’Éducation ouvre aujourd’hui un chapitre de l’histoire de l’Éducation lié aux anciennes colonies, l’Algérie constituant un premier volet d’une recherche sur l’impact de la scolarisation, un facteur d’émancipation et un droit fondamental pour les peuples. Il s’est appuyé sur les dernières recherches en cours et la publication de 1 800 œuvres et documents conservés depuis la création du musée pédagogique mis en regard avec des prêts publics et privés. Photos, témoignages, rapports administratifs sont des mémoires qui nourrissent l’histoire qui cherche à approcher un sujet si complexe.

A partir de 1830, les Français trouvent un système d’enseignement traditionnel dispensé aux garçons pour une alphabétisation à base religieuse. Quelques milliers d’autres reçoivent un enseignement plus poussé au sein notamment des madrasas sans bénéficier comme en Europe des bienfaits de l’imprimerie. Le système traditionnel va subir le choc colonial qui le prive en grande partie de ses ressources ce qui le pousse dans l’opposition. Ainsi, coexistera durablement une école destinée aux enfants européens et un enseignement organisé pour contrôler le savoir indigène (terme utilisé dans les colonies pour désigner les populations autochtones et celles qui habitent le pays avant l’arrivée des Français.)

La IIIème République échoue à transposer dans les départements algériens les réformes Jules Ferry et à y promouvoir un droit à l’éducation pour tous. En 1940, seuls 10 % des garçons musulmans fréquentent l’école moderne, publique ou privée, ce qui laisse de côté une énorme majorité d’analphabètes. Ce faible résultat n’est pas dû à un désintérêt des familles algériennes. La question scolaire cristallise les revendications algériennes comme celles des politiques libéraux. On observe le paradoxe de l’école moderne qui reproduit la société du dualisme colonial tout en visant à la transformer.

Ce recueil montre une réalité différente de ce que les Français métropolitains présentent, une Algérie qui serait « le joyau de l’Empire colonial ». On va multiplier les envois d’enseignants venant de grandes écoles. Il faut attendre les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale et les événements d’Alger en 1945 pour prendre conscience de l’urgence scolaire. Un ambitieux plan de scolarisation massive qui unifie les enseignements « français » et « indigènes ». Parallèlement beaucoup d’écoles privées musulmanes sont ouvertes, soutenues par les nationalistes. Après l’indépendance, le processus s’accentue avec la coopération internationale dans laquelle les enseignants français ont une large part. Dans le contexte tiers-mondiste, l’arabisation s’impose sans faire disparaitre le français. Cette expérience historique a intéressé de jeunes Français, ce qui est peu évoqué dans les manuels d’histoire au même titre que l’émigration des pieds-noirs, des harkis ou les Maghrébins en France. L’exposition au Munaé a pour ambition de clarifier cette histoire complexe de l’école dans les deux pays mais aussi de chercher des traces de cette époque : cartes postales, tablettes coraniques, enregistrements sonores, témoignages, montrant les multiples facettes de la mémoire collective dont Mona et Jacques Ozouf ont été les précurseurs.

Le premier article compile « des figures d’enseignants » qui témoignent du sort et de la misère de leurs élèves « indigènes ». Certains comme Charles Jeanmaire (1841-1912) recteur de l’académie d’Alger de 1884 à 1908, ont réclamé pour eux un accès plus équitable à l’école. D’autres s’engagent plus loin pour dénoncer l’injustice coloniale comme l’universitaire Maurice Audin (1932-1957), jeune communiste qui disparaît après son arrestation par des parachutistes. Ces modèles d’engagement inspireront un grand nombre de jeunes Français qui participeront à l’aventure de la coopération, rejoignant ceux qui ont choisi de rester. Ils livrent aujourd’hui leur expérience postcoloniale.

Le deuxième article sur les médersas, une translittération de l’arabe algérien en français, nous apprend que ces écoles ont été créées en 1850 par les Français pour servir l’administration coloniale afin de fusionner les influences françaises et arabo-musulmanes. Les médersas doivent former des intermédiaires coloniaux en lien avec les mosquées. Seules trois ont existé : à Alger, à Constantine et à Tlemcen. Ce sont des institutions d’élites réservées aux garçons musulmans qui peuvent accéder aux études supérieures. Au cours de leur conquête, les Français ont éliminé les petites institutions musulmanes (les madrasas) pour mieux contrôler des fonctionnaires au service de la bureaucratie. Sous la IIIe République, est ajouté un enseignement en français et des professeurs métropolitains sont introduits. En 1895, 200 étudiants sont inscrits dans les médersas. Ils peuvent accéder à des emplois de qadis (juge dans une cour musulmane), muftis (docteur de la loi dans la grande mosquée) ou moderès (professeur chargé de diriger les élèves les plus doués). L’administration engage la construction de nouveaux établissements dans un style néomauresque à la gloire de l’Algérie française. Ce modèle de médersa se répand largement en Afrique Occidentale Française. Dans les années 1950, la politique coloniale entre dans une nouvelle période. Le financement officiel d’institutions à caractère religieux n’est plus tenable. Les médersas deviennent des lycées « franco-musulmans ». Durant le siècle de leur existence, les médersas ont rempli leur rôle de formation de milliers de musulmans algériens porteurs d’une double culture qui les définissait comme intermédiaires. Certains comme Malek Bennabi, diplômé de Constantine sont reconnus comme intellectuels dans leur pays. Ils deviennent ministres, diplomates ou conseillers des gouvernements. D’autres restent associés aux Français sur un mode peu flatteur. L’arabisation des années 1970 vise à bannir le modèle biculturel pour un projet monolithique nationaliste. La violence qui déferle sur l’Algérie dans les années 1990 assassine de nombreux médersiens âgés.

Plusieurs articles parlent de cas bien spécifiques comme « l’école musulmane algérienne de Ben Badis dans les années 1930 », des écoles libres musulmanes dans l’essor associatif en Algérie, « le service des centres sociaux éducatifs en Algérie (1955-1962) » où les jeunes viennent apprendre à lire et écrire pendant la guerre, « une jeunesse à Constantine dans les années 1950 », un entretien avec Benjamin Stora et Georges Morin qui partagent leurs souvenirs en tant qu’élève pour le premier et instituteur pour le second, « le SNI (syndicat national des instituteurs), les instituteurs et la guerre d’Algérie », qui montre l’évolution des positions des instituteurs confrontés au terrain dans une société fermée prise en otage par les lobbies colons, « l’Algérie dans l’enseignement secondaire en France au XXe siècle », enseignement conçu comme une contribution à un projet de socialisation politique et de formation citoyenne des élèves favorisant le sentiment d’appartenance à la République, de la valorisation d’une colonisation de progrès dans les Malet Isaac, puis une distanciation pendant « les événements », pour un retour de l’Algérie dans les programmes en 1977 et 1981 avec à la fin du XXe siècle, dans la continuité des travaux de Benjamin Stora un regard nouveau offert par les historiens en lien avec les post colonial studies, assorti une profusion de documents, « entre mémoire et histoire, la mise en récit de la guerre d’Algérie de 1962 à nos jours », l’histoire scolaire de la guerre d’Algérie à travers les manuels d’histoire, qui tiennent compte de plus en plus de la polysémie des récits liés aux renouveaux mémoriels des années 2000, pour une prise en charge plus large d’une histoire plurielle, « Histoire et mémoires en Algérie », entre la période dite de l’école fondamentale qui crée l’enseignement pour tous après 62 où l’histoire est axée sur la violence coloniale et l’héroïsation des chefs de la résistance nationale puis la réforme introduite entre 2002 et 2007, où une amélioration dans la pluralité des contenus semble s’instaurer, « la démocratisation de l’enseignement en Algérie face à la démographie », dévoile que la scolarisation massive d’une population jeune (8 millions d’enfants et 400 0000 enseignants en 2015) entraîne une gestion extensive au détriment du qualitatif, accentuée par la reprise de la natalité en 2001, « l’école algérienne au prisme des langues de scolarisation », résume les difficultés dues à une mauvaise écriture de la langue arabe et des lacunes notoires en français, première langue étrangère enseignée, le choix des langues restant le nœud gordien du système scolaire.

Un dernier article présente une synthèse du parcours de l’exposition par les commissaires, l’histoire scolaire en Algérie de 1830 jusqu’à aujourd’hui.

Cet ouvrage édité par Canopé présente un double intérêt, une mise au point rapide de l’évolution du traitement scolaire du « problème algérien » et la compilation de documents inédits utiles pour renouveler ceux des manuels parfois répétitifs.