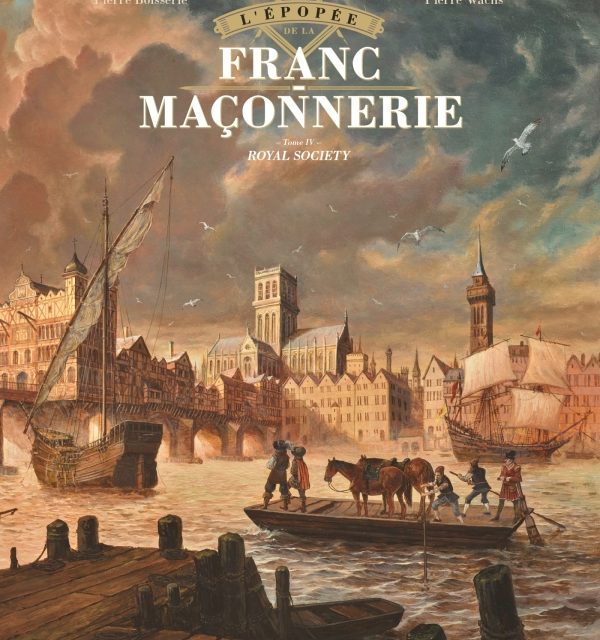

Cette BD est le 4e tome de la collection, en 12 volumes, consacrée par Glénat à la France-maçonnerie. Cette collection est dirigée par Didier Convard, franc-maçon lui-même. Le 1er tome avait été préfacé par Pierre-Marie Adam, Grand Maître de la Grande Loge de France. Cette collection est donc validée et encouragée par cette loge, la première de France, membre du Rite Ecossais Ancien et Accepté. Il est important de démarrer cette présentation par ce rappel : si l’objectif est officiellement de raconter de grands événements de l’histoire de la franc-maçonnerie, et pour cela faire appel à des initiés de la Loge, il est légitime de se poser la question d’une volonté prosélyte derrière une telle aventure éditoriale.

Cette ambition de vérité et de « transparence », même si ce dernier mot peut parfois être étranger à la franc-maçonnerie par nature, est présente dans le dossier en fin de BD. Chaque tome sera accompagné d’un carnet de quelques pages remettant l’histoire que l’on vient de lire dans un contexte plus global, mettant en avant le rôle des francs-maçons dans l’aventure de la société humaine moderne, expliquant certains rites ou références religieuses… Libre à chacun ensuite de se faire son propre avis.

Ce 4e tome est la suite logique du 3e cette fois-ci. Nous suivons le parcours de Robert Moray, fils de Mungo Moray, un des disciples de William Schaw auquel était consacré le précédent volume. A travers le parcours de cet homme, c’est la création de la Royal Society qui est au centre et à l’aboutissement de cette BD, Robert Moray étant à l’initiative de ce projet et l’un des 12 membres fondateurs en 1660. Le fil conducteur depuis le 1er épisode de la série est la possession par Robert Moray d’une des pierres du temps de Salomon, pierre sur laquelle vont jurer les membres fondateurs de la Royal Society, tous francs-maçons.

Pour Robert Moray, la Royal Society doit avoir pour objectifs de collecter des informations et des connaissances sur le monde, les diffuser au plus grand nombre, accueillir en son sein des gens de tous milieux sociaux et de toute confession ou idéologie politique. Cette société est donc présentée comme tolérante et ouverte, ce dont témoignent peu ses cadres et ses membres. Autour de cette ouverture sont présentées les oppositions de l’époque entre monarchistes et parlementaristes et la longue lutte de Moray pour obtenir la charte royale

Cette BD est ainsi l’occasion de se plonger dans le contexte troublé de l’Angleterre de la moitié du XVIIe siècle. Une partie du cahier final y est d’ailleurs consacré. La BD se situe après l’épisode Cromwell, pendant la Restauration, au pic des tensions entre la Hollande et l’Angleterre de Charles II. Charles II est dépeint ici comme un roi quelque peu frivole, peu concerné par les affaires de son royaume et surtout comme un roi franc-maçon, ce qui semble peu probable, étant donné qu’il n’existait pas de loges en dehors des îles britanniques à cette période et que Charles II vivait en dehors de ces îles depuis la mort de son père en 1649.

Ce 4e tome poursuit donc la lancée des trois premiers dans cette volonté de montrer de manière positive l’histoire de la franc-maçonnerie et de lever les doutes ou les clichés sur son fonctionnement, ses rites d’acceptation et ses secrets. Néanmoins, le personnage de Robert Moray est présenté comme profondément antipathique et imbu de lui-même, comme le prouvent les tentatives d’assassinat à son encontre. A l’instar du tome précédent, le style graphique déçoit par sa simplicité dans les expressions, la rigidité de ses personnages et, parfois, un certain manque de profondeur et de détails. Un tel projet éditorial mérite sûrement un peu plus de travail graphique.