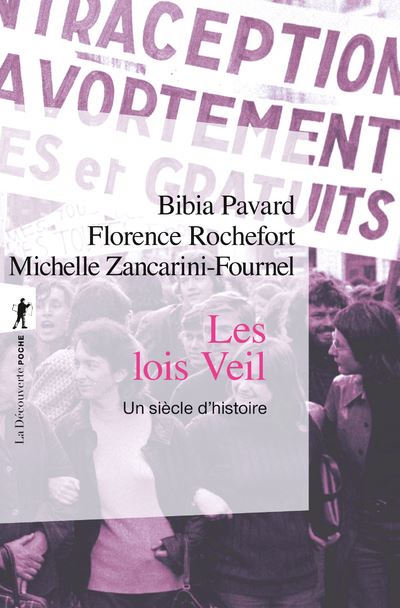

Une nouvelle édition – enrichie – d’un livre indispensable

À l’occasion du cinquantenaire des lois Veil sur la contraception (1974) et l’avortement (1975), les éditions La Découverte publient, en poche, un ouvrage paru en 2012 chez Armand Colin. Cette édition « entièrement mise à jour intègre les savoirs et analyses produits par de récents travaux et se justifie par l’actualité de l’avortement en France et dans le monde ». Le livre intègre aussi un nouveau chapitre sur les départements d’outre-mer qui permet de sortir de l’Hexagone. Pour les autrices, il s’agit de faire l’histoire d’un événement et d’inscrire celui-ci dans la longue durée. Mais aussi d’articuler l’action d’une femme, Simone Veil, avec la lutte collective des mouvements féministes en faveur des droits à la contraception et à l’Interruption volontaire de grossesse. Le rôle important des médias dans ce combat est souligné mais aussi le fait que ces derniers ont, en fait, révélé des changements de mentalités à l’œuvre dans le domaine de l’intime. Enfin, les autrices entendent montrer les avancées permises par ces lois mais aussi leurs limites et les combats poursuivis, après 1975, pour élargir le droit des femmes à disposer de leur corps. On appréciera par ailleurs, les encarts présentant telle ou telle personnalité, les tracts des partisans ou des adversaires de l’IVG, la chronologie détaillée ainsi que le texte de la pétition de 343 femmes de 1971 (où est présenté un passage souvent oublié).

Un collectif d’historiennes

L’ouvrage est le résultat de la collaboration de trois historiennes de générations différentes qui ont publié ensemble ou séparément de riches travaux . Michelle Zancarini-Fournel a mené de nombreuses recherches sur les « Années 68 » qui ont donné lieu à nombre d’ouvrages parmi lesquels : 68. Une histoire collective, dirigé avec Philippe Artières. Elle a travaillé aussi sur les mouvements sociaux (Les Luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France) et sur les féminismes. Florence Rochefort a notamment écrit une Histoire mondiale des féminismes, en 2018. Quant à Bibia Pavard, elle est l’autrice de Si je veux, quand je veux. Contraception et avortement dans la société française. Enfin, ensemble, elles ont publié la précédente version de l’ouvrage et un livre qui devrait figurer dans tous les CDI : Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, paru en 2020.

Trois temps, organisés de manière chronologique, scandent l’ouvrage sur les lois Veil.

Généalogies (1870-1970)

Le premier temps, long, rappelle comment la question de l’IVG est devenu peu à peu une question importante dans la société française des années 1960-1970.

Les lois répressives de 1920 (qui vise à réprimer l’information sur l’avortement et la « propagande anticonceptionnelle ») et de 1923 (qui qualifie l’avortement non plus comme un crime mais comme un délit, d’où des peines plus sévères car infligées par des juges professionnels), sont présentées. Des années de répression s’ensuivent. Les années 1950 voient le débat public sur la contraception émerger avec la création de l’association La Maternité heureuse (1960) qui devient le MFPF (Mouvement français pour le Planning familial) en 1960. Le débat s’amplifie dans les années 1960, y compris à la télévision. Lucien Neuwirth le porte à l’Assemblée nationale et une loi est votée en décembre 1967. Mais pour les autrices la contraception est « en liberté surveillée » et cette réforme est « inachevée ». En effet, les décrets d’application tardent (ils datent de 1969 et 1972) et de nombreuses restrictions subsistent et limitent largement la portée de cette loi.

Les lois Veil, une conquête politique

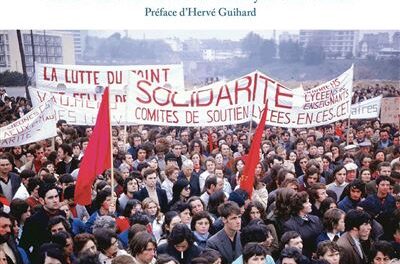

Dans cette partie, les autrices soulignent l’importance décisive de « l’irruption du mouvement féministe sur la scène publique » après Mai-juin 68. Un mouvement combatif, divers, souvent inventif et dont certaines branches n’hésitent pas à braver la loi (accompagnement de femmes désirant avorter en Hollande ou au Royaume-Uni, pratique illégale d’avortements par la méthode Karman)Et puisque les auteures du livre l’évoquent à plusieurs reprises, n’hésitons pas à rappeler le beau film de Blandine Lenoir, Annie colère (2022).. C’est dans cette partie qu’est présentée « l’exception des départements d’outre-mer » où l’on voit des hommes politiques hostiles à la contraception dans l’Hexagone s’y montrer favorables ou la tolérer dans certains départements d‘outre-mer. Au début des années 1970, un consensus majoritaire sur la question de l’avortement émerge peu à peu, en France. Ce qui permet à « une femme d’exception », avec l’appui du gouvernement, de nombre de médias et du mouvement féministe, de faire voter et promulguer deux lois : l’une qui libéralise l’accès à la contraception (souvent oubliée) fin 1974 et l’autre, promulguée en janvier 1975, qui autorise l’IVG, dans certains cas, pour cinq ans, sans remboursement.

Impact des lois Veil et mémorialisation décalée

Dans cette partie, les autrices soulignent le fait que la mémoire qui s’est peu à peu cristallisée autour de la personne de Simone Veil et de son action décisive pour obtenir le vote de ces lois, tend à oublier les limites de celles-ci. Des mobilisations portées par les mouvements féministes, appuyés par d’autres forces sociales, ont été nécessaires pour obtenir les années suivantes des avancées importantes : reconduction de la loi sur l’IVG au-delà de cinq ans (1979), remboursement de l’IVG (1982), inscription dans la Constitution de la « liberté garantie à la femme » d’y avoir recours (2024)… Pour y parvenir, il a fallu, à plusieurs reprises, affronter la résistance des opposants à ce droit. Par ailleurs, de nos jours, des « difficultés d’application demeurent dans un contexte de grave crise des hôpitaux publics ».

La fin de l’ouvrage revient sur le rôle et la personnalité de Simone Veil mais aussi sur la nécessité et la dynamique des mouvements féministes. Et ce dans un monde où les inégalités de genre persistent et où « la montée des extrême-droites, des populismes autoritaires, des néo-conservatismes religieux et du masculinisme » plane comme une ombre menaçante.

Livre indispensable qui permet de comprendre comment ont pu s’articuler changement de mentalités, rôle de nombre de médias, mobilisations des féministes et action d’une femme de gouvernement pour commencer à imposer le droit à l’IVG en France.