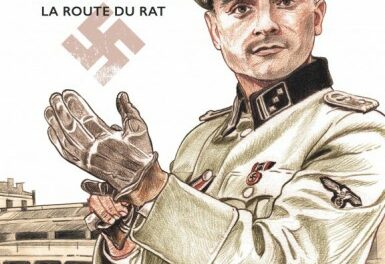

L’auteur, un normalien de ma génération venu beaucoup plus tôt que moi à l’écriture de livres sur le Troisième Reich et sa guerre, a accompagné les miens de sa vigilante bienveillance, notamment le premier qui ne fût pas un recueil de documents, Churchill et les Français, en 1993.

Sur le Reich proprement dit, il a commencé à écrire sur le tard, avec une biographie de Göring en 2009, chez Perrin déjà, suivie en 2011 d’ un Hitler illustré au texte bref, dans une collection sur les « Maîtres de guerre ».

Cet opus est plus ambitieux, et plus détaillé. C’est à la fois une biographie de Hitler et une radiographie de son régime, présentées sous l’allure d’une promenade à travers une série d’énigmes. En six chapitres, il s’attaque à autant de « mystères » :

– les origines familiales de Hitler

– la place de l’éloquence dans sa réussite

– la « boîte de scorpions », autrement dit les guerres des lieutenants

– la nuit des Longs couteaux

– Hitler et les femmes

– le vol de Hess

– le jeu de Canaris

– la santé du dictateur.

Voilà qui suggère un parcours un peu vagabond, mais néanmoins ordonné, d’un bout à l’autre du quart de siècle pendant lequel le parti nazi et son chef ont troublé la paix de l’Allemagne, puis du monde.

Si les sources primaires sont presque entièrement absentes, ce qui n’est pas surprenant dans un ouvrage de synthèse, la bibliographie est abondante et l’appareil critique d’une précision le plus souvent remarquable. L’auteur entend s’appuyer sur les travaux les plus sérieux et écarter ceux qu’il estime fantaisistes, en ayant, la plupart du temps, la charité de ne pas les citer.

Deux chapitres me semblent, de point de vue, moins réussis, ce qui n’étonnera guère les lecteurs de mes propres travaux : ils portent respectivement sur Rudolf Hess et sur l’amiral Canaris.

* * *

François Kersaudy entend démontrer que Hess a préparé son vol du 10 mai 1941 vers l’Ecosse en cachette de tous les dignitaires du Reich, à commencer par le dictateur. Cette thèse, de loin la plus courante (même si l’auteur se donne la coquetterie de prétendre voler à son secours contre des légions sans cesse renouvelées d’ »amateurs de sensationnel »), repose depuis toujours sur un petit nombre d’arguments : les dénégations obstinées des deux hommes, la colère de Hitler en apprenant le départ de Hess, rapportée par des dizaines de témoins bien placés, le communiqué publié par Hitler lui-même une douzaine d’heures après ce départ et avant que l’ennemi anglais ait annoncé que Hess était vivant et prisonnier, la répression de la Gestapo contre un certain nombre de personnes accusées d’avoir connu les préparatifs de Hess sans les dénoncer, la situation diplomatique délicate dans laquelle cette nouvelle mettait le Reich vis-à-vis de ses alliés italiens et japonais et, last but not least, le fait que l’arrivée de Hess, venu proposer la paix à l’Angleterre, pouvait éventer le projet allemand d’attaquer l’URSS le 22 juin 1941 soit six semaines plus tard ; or à ce moment, il importait plus que jamais de laisser Staline dans l’incertitude, pour éviter qu’il ne consacre ce délai à consolider en hâte les défenses du pays. Au demeurant, ajoute Kersaudy à la suite d’un certain nombre d’auteurs dont Ian Kershaw, le calendrier de Hitler était incompatible avec l’ouverture de conversations avec l’Angleterre à ce moment (le contraste est d’ailleurs vif, et souligné, entre l’avion solitaire de Hess et les 500 bombardiers qui assaillent Londres la même nuit), et il avait plutôt l’intention de lui présenter ses conditions après l’écrasement de l’URSS, qu’il escomptait réaliser en trois mois.

Une hypothèse est ainsi totalement laissée dans l’ombre : que Hitler ait passionnément désiré et fébrilement recherché un traité de paix avec Londres avant de se retourner contre Moscou (il avait dit maintes fois pis que pendre de la guerre sur deux fronts et opposé sa conduite sur ce point à celle de l’empereur Guillaume II) mais n’ait pas pu, en assumant publiquement l’envoi de Hess, faire état de ce désir, de peur de dévoiler son propre pessimisme sur l’issue de la guerre. En d’autres termes, si la tentative échouait à un stade ou à un autre, mais venait à être connue, elle dévoilerait la hâte de Hitler à faire tomber Churchill pour s’en prendre plus confortablement à Staline, et indiquerait à l’ennemi la stratégie à suivre pour le vaincre : l’union contre vents et marées des pays capitalistes et de l’Etat communiste. Dans cette lumière, toutes les précautions de Hess pour dissimuler ses préparatifs, toutes les colères de Hitler et toutes les dénégations des deux hommes, loin d’être, comme le dit Kersaudy avec insistance, des preuves flagrantes d’une divergence entre les deux dirigeants nazis, font partie intégrante de leur collusion.

Le talon d’Achille de la thèse classique a toujours été celui-ci : dans toutes les étapes antérieures de la relation de Hitler et de Hess apparaissent constamment, d’une part une grande complicité, d’autre part une admiration sans faille du second pour les capacités politiques du premier ; l’une et l’autre rendent peu envisageable un cavalier seul du subordonné dans le domaine, capital entre tous, des relations germano-britanniques. Nous venons de voir une raison très logique que Hitler avait de maintenir obstinément la version d’un Hess le mettant devant le fait accompli (ne pas avouer qu’en mai 1941 il avait mendié aux Anglais la paix et que, ne l’obtenant pas, il ne pouvait plus gagner la guerre et était le premier à le savoir) ; il est encore plus simple de comprendre que Hess en ait fait autant : il l’avait tout bonnement promis à son vénéré maître et ami. Mais après sa mort, dira-t-on, n’était-il pas délié de ce serment et n’aurait-il pas eu intérêt, pour lui-même et pour le nazisme, à montrer que celui-ci voulait sincèrement du bien aux Anglais ? Je ne suis pas dans sa tête… mais personne d’autre non plus, et je vois bien des raisons personnelles et politiques au maintien du silence, outre le serment précité : plus le temps passait et plus un aveu aurait dévoilé la duplicité profonde de la direction du Troisième Reich, d’une part, et ajouté une pièce au dossier de sa sauvagerie, d’une autre. Car Hess, avouant au bout de x années que Hitler l’avait envoyé, aurait ruiné l’image plutôt flatteuse d’un « apôtre de la paix » se mettant en tête de réconcilier les peuples anglais et allemand, au profit de celle d’un duo mafieux cherchant à neutraliser les Anglais pour mieux s’en prendre aux Russes et déployer à l’aise un racisme échevelé, tant contre les Slaves que contre les Juifs. Ce Hess qui avait sauvé sa tête et, en partie, sa réputation, au motif qu’il avait quitté le gouvernement du Reich avant les principaux crimes, se serait ravalé lui-même au rang des pires brutes.

Mais, dira-t-on, cette tentative solitaire n’avait aucune chance de réussir. Or bon an mal an, sous l’impulsion entre beaucoup d’autres de François Delpla, on prend de plus en plus en compte les qualités de stratège de Hitler. Donc, autant on voit assez bien un esprit borné comme celui de Hess, un peu aidé par des prédictions astrologiques, tenter cette chance, autant on voit mal son maître l’y encourager. Cependant, Hess comme Hitler n’avaient-ils pas été induits en erreur par des apparences qui, sans rien devoir à l’astrologie, laissaient croire que l’opération avait de bonnes chances de succès ? C’est ici qu’il faut introduire des documents auxquels on s’est intéressé beaucoup trop tardivement et que Kersaudy mentionne… à l’exception du plus révélateur.

Il dit noir sur blanc (p. 182) que « les services secrets britanniques ont mis sur pied depuis l’automne de 1940 un vaste programme d’intoxication en direction des autorités allemandes : sous la direction du MI5, un service connu (de très peu de gens) sous le nom de « B1 a » (…)[fait] parvenir en Allemagne, par divers canaux, des éléments de désinformation ; parmi ceux-ci (…) des informations concernant un fort mouvement d’opposition qui n’attendrait que le bon moment pour renverser Churchill, en le remplaçant par des germanophiles comme Halifax, Lloyd George ou Butler. »

Kersaudy donne alors un certain nombre de détails sur les contacts anglo-allemands des premiers mois de 1941, auxquels ont été mêlés lord Hamilton (chez qui Hess se rendait) et, côté allemand, Albrecht Haushofer. Il n’exclut pas que cela ait pu donner des espoirs à Hess… mais alors, à Hitler aussi ! à moins de supposer qu’en plus de ses préparatifs matériels, sur le terrain d’essai des prototypes de Messerschmitt, Hess ait aussi dissimulé à Hitler une intense activité diplomatique. Quel cachottier, décidément, il eût été !

Cependant, un document, mentionné en bonne place dans l’un des livres cités par Kersaudy, ne laisse aucun doute, ni sur l’implication du sommet de l’Etat britannique dans une manoeuvre tendant à accréditer l’existence d’un puissant parti de la paix, ni sur sa connaissance par Hitler. Il s’agit d’un télégramme de l’ambassadeur italien à Madrid, Lequio. Il informe le gouvernement de Rome qu’à la mi-mars 1941 son collègue britannique, Samuel Hoare, avait annoncé au prince Max Hohenlohe, émissaire notoire de Hitler, qu’il était sur le point de remplacer Churchill et de mettre Butler aux Affaires étrangères pour signer la paix. L’épisode, confirmé par quelques archives anglaises (cf. mon Churchill et Hitler, 2012, 2ème partie, ch. 7), n’a laissé en revanche, que l’on sache, aucune trace dans les allemandes, mais il est strictement impossible

– qu’il n’ait produit en Allemagne aucun effet ;

– que Hess ait détourné l’information pour l’empêcher de parvenir à Hitler ;

– que l’un et l’autre, à partir du moment où Hess s’était envolé, que ce fût ou non avec la bénédiction de Hitler, n’aient pas nourri de grands espoirs de succès en raison de la démarche de Hoare.

Le télégramme de Lequio ruine donc sans rémission l’un des piliers de la thèse classique, en bonne place chez Kersaudy : les colères à répétition de Hitler le 11 mai et les jours suivants sont au moins en partie jouées. Tant qu’il ne sait pas si Hess est arrivé à bon port, son souhait qu’il soit abattu ou noyé ne peut être entièrement sincère ; une fois qu’il le sait vivant et prisonnier, il ne saurait être uniquement triste et atterré : ce prophète « aryen » qui se croit guidé par la Providence espère follement, au moins dans un coin de sa tête, que le parti dirigé par Hoare va trouver la force de passer à l’action, arracher le prisonnier des griffes de Churchill et écouter ce qu’il a à dire. Moyennant quoi la Terre promise d’une alliance aryenne entre les deux puissances, pour dominer les peuples inférieurs du sud et de l’est, sera enfin atteinte.

* * *

Sur Canaris, Kersaudy développe son offensive, commencée en juillet sur Amazon.fr, contre le récent livre du jeune historien Eric Kerjean, lequel avait l’année dernière mis en doute pour la première fois la « résistance » au nazisme du chef de l’Abwehr, pour montrer, à propos de divers épisodes, qu’il avait plutôt infiltré la résistance, pour la surveiller. Au passage (p. 206), l’auteur fait bien de l’honneur à la propagande stalino-brejnévienne, censée avoir la première, à partir de 1965, émis cette thèse… alors qu’elle se contentait d’une grossière analyse « de classe », ne creusant guère au-delà du postulat suivant lequel tout officier de carrière allemand était un anticommuniste obtus, solidaire de Hitler jusqu’à une date avancée puis, pour le restant de ses jours, nostalgique du moment où l’URSS avait paru près d’être écrasée. L’analyse de Kerjean se fait sur nouveaux frais et entre beaucoup mieux dans les subtilités de la stratégie hitlérienne.

Tout comme il fait imprudemment une place, dans l’analyse du vol de Hess, à l’intoxication britannique, pour estimer finalement qu’elle n’a aucun rapport avec l’attitude de Hitler, Kersaudy joue les funambules en insistant, plus que n’importe lequel des précédents dévots d’un Canaris antinazi, sur ses liens d’amitié et de voisinage avec Heydrich. Il va jusqu’à reconnaître (et c’est une avancée par rapport à Kerjean) que leur entente a facilité sa nomination, fin 1934, à la tête du renseignement militaire, le colonel Patzig, son prédécesseur, s’entendant mal avec le SD que dirigeait Heydrich. Mais ici, Kersaudy est tributaire d’un autre chapitre discutable (quoique stylistiquement très réussi) de son livre, celui qui porte sur les bisbilles entre nazis, sous le titre « Une boîte de scorpions ». Il ne présente pas un seul instant Heydrich comme un membre éminent d’une organisation, la SS, entièrement dévouée à Hitler et docile entre ses mains ; il apparaît seulement comme un hiérarque frénétiquement désireux d’étendre son empire. Ainsi (p. 207) a-t-il avec Canaris une rivalité naturelle et originelle, qui ne mérite ni explication ni documentation.

Son Canaris est d’ailleurs tout aussi pressé que Heydrich d’accroître son pouvoir, et tout aussi autonome par rapport à un Führer que pourtant il rencontre souvent jusque vers le milieu de la guerre (une information rare et du plus haut intérêt, qu’on aimerait mieux étayée et plus développée) : ainsi (p. 213), c’est Canaris qui aurait convaincu Hitler d’engager l’Allemagne dans la guerre civile espagnole aux côtés de Franco… écrit l’auteur, comme si on disposait d’une conversation détaillée entre eux sur ce point au festival de Bayreuth fin juillet 1936, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Il récidive quelques pages plus loin à propos du refus de l’Italie d’entrer en guerre en 1939 -qui ne gêne nullement Hitler, témoin le fait qu’il n’a nullement insisté : c’est Canaris qui, causant avec l’attaché militaire italien à Berlin, aurait produit sur Mussolini cet effet, en fonction de sa propre stratégie !

Si le résumé de la carrière de Canaris est assez complet et bien conduit, Kersaudy sombre volontiers dans le défaut qu’il reproche aux autres, d’instruire à charge sans être très regardant sur les pièces justificatives ; son instruction à décharge va ainsi(p. 227) jusqu’à supposer (certes avec un reliquat d’incertitude) qu’à la fin de 1942 Canaris, en bon agent britannique, a rencontré son homologue anglais Menzies, patron du MI6, quelque part dans le sud espagnol ou le nord marocain, sous prétexte que l’Anglais, qui se déplaçait rarement, séjournait à Gibraltar pendant que l’Allemand était signalé à Algésiras ! L’un des arguments censés étayer cette supposition tirée par les cheveux est que les raisons de la présence de Menzies à Gibraltar « n’ont jamais été établies » : mais comme il gérait de front des dizaines de dossiers, et que les gens les plus divers se croisaient à Gibraltar, autant dire que le compas reste ouvert à 360° ! Guère plus convaincante est l’affirmation, sans aucune réserve cette fois, que non seulement Canaris et Menzies mais, pourquoi s’arrêter en si bon chemin, leur collègue américain Donovan, ont tenu à Santander, en un moment non précisé de l’été 1943, une conférence au sommet des services secrets des futurs alliés de la guerre froide : la chose n’est attestée que par un témoignage, consigné dans une lettre privée et inaccessible de… 1967. Elle aurait pourtant pu et dû laisser d’autres traces, qui apparemment n’ont été recherchées ni par Kersaudy ni par l’auteur du livre qui donne cette « information », Heinz Höhne.

* * *

Sur d’autres questions en revanche, les analyses de Kersaudy rejoignent les miennes, et s’affranchissent audacieusement du carcan connu sous le nom de « fonctionnalisme », qui empêche encore tant de spécialistes de discerner les manigances de Hitler. C’est le cas pour l’incendie du Reichstag, mais il faut là-dessus se référer à une indication rapide de sa biographie de Göring, le point n’étant malheureusement, et curieusement, pas repris ici. Reste la crise Blomberg-Fritsch, cette rocambolesque accumulation soudaine de scandale sexuels au sommet de la hiérarchie militaire, qui fournit à point nommé un prétexte pour en changer les deux têtes, et remplacer l’une d’elles par le Führer en personne, au début de 1938. Kersaudy affirme clairement que le bénéficiaire était aussi le commanditaire… et cette position est encore loin de faire l’unanimité, les ambitions égoïstes d’un Göring ou d’un Himmler tenant encore la vedette dans la plupart des études : on se demande souvent, à lire de telles analyses, si l’auteur a compris que le Troisième Reich était une dictature.

Au total, donc, un livre à recommander, autant par les questions qu’il soulève que par celles qu’il résout. Il peut offrir une première approche, passionnante, de l’aventure nazie, donnant envie de lire des ouvrages plus spécialisés.