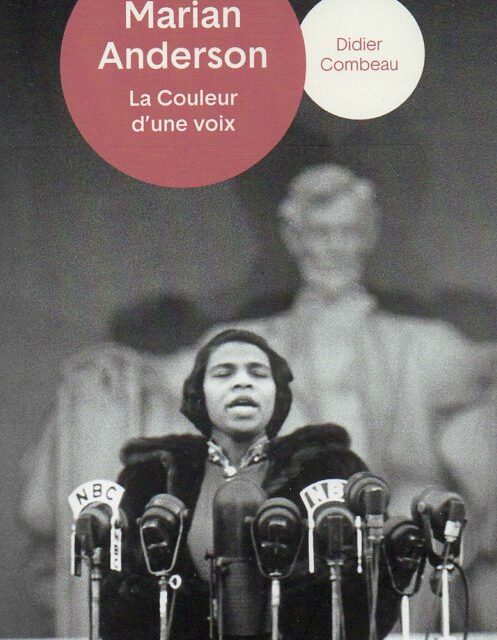

Marian Anderson (1897-1993) fut l’une des plus grandes cantatrices du XXe siècle, une immense contralto, l’une des toutes premières cantatrices noires et la première à réaliser une carrière internationale, la première encore à chanter au Metropolitan Opera de New York. Excellant dans les genres les plus variés, les negro spirituals bien sûr, mais aussi les lieder et encore l’opéra, elle a chanté sous la direction des plus grands chefs et, en 1939, au retour d’une tournée triomphale au cours de laquelle elle avait été acclamée de Londres à Paris et d’Helsinki à Leningrad, elle donna un concert en plein air à Washington devant le mémorial Lincoln, en présence d’ Eleanor Roosevelt et de membres du gouvernement, applaudie par 75 000 personnes et écoutée par un million d’auditeurs. Mais elle était noire dans une Amérique raciste et ségrégationniste, il n’était pas rare qu’on lui refuse une salle, l’entrée d’un restaurant, d’un hôtel ou d’un compartiment ; dans les salles de concert les Noirs étaient au balcon et les Blancs au parterre. Dans ces conditions, sa carrière entra en résonnance profonde avec le combat pour l’égalité des droits civiques et la déségrégation ; elle en fut d’ailleurs un enjeu plutôt qu’une actrice.

Un petit livre passionnant

Comme le dit à juste titre la 4ème de couverture, « cet ouvrage nous entraîne dans le récit du destin fascinant de cette petite orpheline de Philadelphie, devenue une icône des droits civiques trois décennies avant le discours de Martin Luther King ». C’est le récit de la carrière d’une cantatrice d’exception, incluant tous les aspects de son travail, de ses difficultés et des étapes de son ascension vers la gloire, de ses tournées nationales et internationales, mais c’est aussi l’occasion de revisiter par des chemins originaux des pans essentiels de l’histoire des Etats-Unis : la ségrégation institutionnalisée, le racisme assumé, la lutte pour les droits civiques, l’image des Etats-Unis dans la Guerre froide. Didier Combeau, historien, écrivain, spécialiste de la civilisation américaine, nous propose ici un ouvrage souvent surprenant, richement documenté, agréable à lire, tout à fait passionnant. Ses sources principales sont les mémoires de Marian Anderson, My Lord, What a Morning, écrits en collaboration avec le critique musical du New York Times et publiés en français aux éditions Albin Michel en 1961, sous le titre Ma voix et ma vie, deux biographies de facture universitaires publiées aux Etats-Unis et non traduites, et surtout les Marian Anderson Papers, archives personnelles de Marian Anderson, conservées à l’université de Pennsylvanie. S’il faut exprimer un regret en refermant ce livre, c’est que sa mise en page soit un peu austère et qu’il ne soit pas illustré. Mais on connaît les difficultés de l’édition et on ne boudera pas le grand plaisir qu’il nous a procuré en ce début d’année.

Des dons exceptionnels, mais une éducation difficile dans le contexte de la ségrégation

Marian Anderson est née en 1897 dans une famille pauvre de Philadelphie. Sa mère, Anna, veuve à 35 ans, élève ses trois filles, en travaillant comme blanchisseuse puis comme femme de ménage, car son diplôme d’institutrice obtenu en Virginie n’est pas reconnu en Pennsylvanie. Chaque dimanche, Marian fréquente l’Union Baptiste Church et, très jeune, elle intègre la chorale où sa voix « étonne et ravit (…) Une tessiture aussi grave pour une enfant aussi jeune est exceptionnelle ». Elle devient vite une célébrité locale, on l’appelle pour les offices et les cérémonies ; bientôt même on la rémunère. Mais la mort du père accroit la pauvreté de la famille et trouver un professeur de musique devient une cause collective pour Union Baptist Church. On la refuse à l’école de musique parce qu’elle est noire : « humiliée mais sans colère, (…) pour la première fois, elle ressent de façon tangible, charnelle, cette appartenance à « son peuple », celui des esclaves ». Une professeure noire lui donne des leçons gratuitement, « lui apprend à contrôler et à placer sa voix et à élargir son répertoire. Elle lui fait découvrir les musiques italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles, les mélodies françaises et les lieder allemands. » Elle comprend que la voix est un instrument qui se travaille.

En 1915, un concert est organisé pour lever des fonds qui lui permettent de s’inscrire au lycée technique, mais surtout de bénéficier des cours d’une professeure se qualité. Elle chante dès qu’elle peut, accepte toutes les sollicitations. En 1919, sa famille la laisse partir pour Chicago pour suivre le séminaire d’un maître new yorkais, pour lequel elle a obtenu une bourse. Des émeutes raciales éclatent qui font 38 morts. Peu après la National Association of Negro Musicians tient dans la ville son congrès fondateur. Pour la première fois la voix de Marian Anderson trouve une audience nationale. La directrice de l’Ecole supérieure de musique de Philadelphie, impressionnée, arrive à convaincre le ténor Giuseppe Boghetti, de lui donner des leçons. Il lui fait travailler le phrasé et les inflexions, lui apprend à connaître et ménager sa voix dans la perspective d’une carrière, fait évoluer son répertoire vers davantage de classique et moins de negro spirituals.

Billy King, chef de chœur, organiste et pianiste, accompagnateur de plusieurs chanteurs dont Roland Hayes qui est le modèle de Marian, lui propose de se produire avec lui. Il multiplie les commandes de récitals de plus en plus loin. Il joue, elle chante, dans les écoles, les églises, les universités noires, et même parfois devant un public mixte. En 1923, elle enregistre son premier disque et chante devant 3000 personnes. Mais en avril 1924, alors que, nerveuse et tendue, elle chante Schubert devant un public new yorkais, la salle n’est remplie qu’au tiers. La critique condescendante lui reproche de mal connaître la langue allemande et lui conseille d’étudier plus et de se produire moins. Brisée, elle cesse de chanter.

Boghetti l’inscrit à un concours qui permet aux gagnants de jouer ou de chanter avec l’orchestre philharmonique de New York pendant sa saison estivale. Elle est terrorisée à l’idée de se mesurer à 300 autres candidats, mais remporte haut la main le concours et, le 26 août 1924, elle chante devant 7500 personnes, et les critiques lui rendent un hommage sans réserve. Dès lors, elle parcourt les États-Unis en multipliant les récitals devant un public au sein desquels les Blancs sont de plus en plus nombreux, mais veillent à ne pas se mélanger avec les Noirs. Les voyages dans le Sud sont source de vexations incessantes ; elle doit voyager dans les wagons réservés aux Noirs ; le wagon restaurant lui est interdit ; les contrôleurs sont arrogants.

La consécration passe par le travail… et par l’Europe

Elle a le sentiment de s’enfermer dans la routine des tournées et de ne plus progresser. Elle veut chanter les lieder allemands et suivre le chemin de Roland Hayes qui a triomphé en Angleterre, puis dans les capitales européennes. Avec ses économies elle s’achète un billet de seconde classe sur un transatlantique, et gagne l’Angleterre. Elle réside neuf mois à Londres, rencontre le maître allemand du lied, travaille avec un baryton de ses élèves, rencontre beaucoup d’interprètes et regagne les Etats-Unis en septembre 1928.

Les tournées reprennent. Billy et elle ont un contrat avec un impresario. Les États et les villes s’enchaînent. Elle chante en allemand, en français, en italien, du Schubert, du Strauss, du Brahms, du Mozart, du Fauré, du Bizet, du Donizetti. Entre deux tournées, elle reprend ses leçons avec Boghetti. Elle sait qu’elle doit progresser et elle le veut. Elle obtient une bourse et repart en Europe en 1930. Elle séjourne en Allemagne et travaille son allemand et les lieder. Dans la prestigieuse Bach-Saal, elle chante Beethoven et Schubert, en allemand, devant un public allemand qui l’acclame et une critique qui l’encense. Elle est alors remarquée et recrutée par le pianiste et impresario finlandais Kosti Vehanen, pour six concerts en Suède, Norvège et Finlande. En Norvège et en Finlande, l’accueil est enthousiaste. Kosti Vehanen devient son accompagnateur en titre. « De Copenhague au cercle polaire, on s’enflamme pour le concerts que Marian et lui donnent ensemble. » Ils rencontrent Jean Sibelius, qui, à 70 ans, est une légende nationale en Finlande. Il assiste à Helsinki au concert de Marian qui chante deux de ses œuvres. Il vient la féliciter à l’entracte. Le nombre de concerts est plus que doublé. A son retour « ce n’est plus la petite orpheline noire de Philadelphie, qui pose le pied sur le sol américain, c’est une cantatrice persuadée du destin qui l’attend ».

Succès européens et triomphe américain

En 1933, au plus profond de la crise américaine, on lui propose une tournée européenne. Il s’agit d’abord de 20 concerts, puis 40 et il y en eut finalement 142 ! A Paris, elle est abordée par l’un des plus grands impresarios de l’époque, Sol Hurock. Elle signe pour des cachets dont elle n’aurait osé rêver ! Elle parcourt l’Europe : Belgique, Hollande, Pologne, Russie, Lettonie, Suisse, Hongrie, Italie. Elle n’a jamais autant gagné d’argent. Kosti, homme de goût, finit par la convaincre de mieux soigner son apparence, de s’habiller moins simplement, de porter des bijoux. Elle obtient de chanter à Salzbourg ou réside alors Toscanini, considéré comme el musicien le plus brillant de son époque. Il vient la complimenter dans sa loge et Sol Hurok affirme qu’il lui dit qu’elle a « une voix comme on n’en entend qu’une par siècle ». Il en fait d’ailleurs un slogan publicitaire !

Le concert d’ouverture de sa première tournée américaine sous la gestion de Hurok aura lieu à New York, à Town Hall en 1935. Mais avec quel pianiste pour l’accompagner ? Billy King qui l’a accompagné dans tous ses débuts, qui est un pianiste « de son peuple » et que soutiennent sa mère et ses sœurs, ou Kosti dont elle a beaucoup appris, et dont le répertoire est plus étendu. Son art a évolué, elle veut être cantatrice avant d’être noire et s’appuyer sur un musicien de classe internationale. C’est donc avec Kosti qu’elle regagne les Etats-Unis.

C’est un triomphe et le critique du New York Times salue le retour de « l’une des plus grandes cantatrices de notre temps ». S’enchainent alors quinze concerts triomphaux à Philadelphie, Chicago, Washington, Boston, Québec, Montréal, Toronto…

1939 : L’Affaire Marian Anderson, une étape dans la lutte contre la ségrégation raciale

Marian Anderson doit chanter à Washington le 9 avril 1939, jour de Pâques. L’université Howard, organisatrice, demande la réservation de Constitution Hall, la plus belle et la plus vaste salle de la capitale, 4000 places, « seule option raisonnable pour une artiste de cette envergure ». La salle appartient à l’association des « Filles de la Révolution américaine », dont la mission est de « chérir, entretenir et étendre les institutions de la liberté américaine » et qui s’honore d’avoir Eleanor Roosevelt parmi ses membres. Les statuts de l’association interdisent cependant à tout artiste Noir de s’y produire. Á la quasi unanimité (39 voix contre une), le conseil d’administration refuse que le concert de Marian Anderson y soit organisé : « White artists only » est-il répondu. L’affaire Anderson commence.

Le président noir de l’université Howard adresse une lettre ouverte au Washington-Times Herald qui s’empresse de la publier accompagnée d’un éditorial où le journal fait un parallèle entre la décision des Filles de la Révolution américaine et l’idéologie nazie. Marian Anderson a eu l’occasion de rencontrer Eleanor Roosevelt quelques années plus tôt, lorsqu’elle a été invitée à chanter à la Maison-Blanche. Très engagée dans le mouvement féministe l’épouse du Président épaule son mari dans sa carrière politique et est sensible au sort d es Afro-Américains ; elle est en contact régulier avec Walter White, président de la puissante National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), organisation de défense des droits civiques, et le Marian Anderson Citizens Committee (MACC) qui se constitue en regroupant des dizaines d’associations noires, d’églises et de syndicats. Le MACC appelle à une grande manifesta tion et à une marche ; il fait circuler une pétition qui recueille plus de 5000 signatures. Eleanor Roosevelt démissionne des Filles de la Révolution américaine le 27 février, et sa décision fait la une du New York Times. Les soutiens affluent de tous les horizons. La bataille est devenue nationale.

Sol Hurok lance l’idée d’un grand concert gratuit en plein air devant le mémorial Lincoln. « Abraham Lincoln est un des présidents les plus chers au cœur des Américains, encore plus des Afro-Américains. Ce n’est pas un hasard si son mémorial se situe à l’extrémité du parc qui marque le cœur du pouvoir fédéral, le Mall. A l’autre extrémité s’élève le Congrès, et, à mi chemin des deux, le gigantesque obélisque qui perpétue la mémoire du premier président, George Washington. Il n’y a pas, dans toute l’Amérique, de lieux plus symbolique, plus évocateur de l’Union, ni plus chargé d’émotion. » La Maison-Blanche donne son accord. Un comité de 300 personnalités est constitué qui patronnera la manifestation, dont le président et plusieurs juges de la Cour suprême, le ministre des finances et celui de la Justice, des sénateurs, des actrices et acteurs, des diplomates, des musiciens, des écrivains etc.

Kosti étant malade, Marian commence les répétitions, accompagnée par Franz Rupp, pianiste allemand qui a fui le nazisme et s’est réfugié aux États-Unis, et qui deviendra pendant 25 ans son pianiste attitré, « ce sont donc deux bannis qui se mettent à répéter ensemble à Saint-Louis ». Il lui apporte une nouvelle connaissance de la musique allemande. « Ses conseils lui permettent d’améliorer son approche des lieder de Schubert et d’ajouter à son répertoire des pièces de Haendel et de Brahms. »

Le récital doit être retransmis à la radio. Après que le secrétaire d’Etat Harold Hickes ait prononcé le discours d’introduction, inquiète et émue, Marian Anderson s’avance sur une scène qui fait face à une foule de 75 000 personnes, comprenant de nombreux Noirs, mais aussi beaucoup de Blancs. Accompagnée par Kosti Vehanen, elle chante en fermant les yeux, comme elle le fait toujours. « Sa voix grave et chaude, celle de son peuple -celle des 75 0000 visages qui se tendent vers elle- s’élève dans le ciel froid du mémorial Lincoln pour adresser une supplication et un défi à la nation qui est la sienne. »

25 ans de tournées épuisantes et triomphales

Pendant la guerre elle sillonne à nouveau le pays et contribue à sa manière à l’effort de guerre en chantant pour les soldats, entre deux engagements commerciaux. Elle parcourt des dizaines de milliers de kilomètres, accompagnée d’une dizaine de malles qui contiennent une machine à coudre, un fer à repasser, de la vaisselle. Il arrive encore, surtout dans le Sud, qu’on lui refuse l’accès à la salle principale du restaurant.

En 1943, elle épouse un ami d’enfance qu’elle avait éconduit naguère, l’architecte Orpheus Fisher. Son impresario lui accorde désormais les deux tiers des recettes. Comme les concerts se comptent par centaines (60 concerts en moyenne par tournée), elle est « assurément l’une des femmes noires les plus riches des Etats-Unis ». Il n’empêche que le couple a du mal à acquérir la maison de ses rêves car « à chaque fois que les propriétaires ont découvert la couleur de peau de Marian, ils ont retiré leur offre. Sa célébrité n’y change rien. » Un subterfuge lui permet l’acquisition d’une ferme de 40 hectares, à une heure et demie de New-York. Elle s’y installe avec sa mère (d’où le nom de la ferme : Marianna), des chats, des chiens, des vaches, des chevaux, des moutons… Au printemps et en hiver, elle fait des tournées, aux Etats-Unis, en Europe, en Amérique latine. Sa carière dure jusqu’en 1965.

En 1955 elle réalise son plus vieux rêve : le directeur du Metropolitan Opera lui propose de chanter dans un opéra, alors qu’il est de notoriété publique qu’aucun Noir n’a jamais chanté sur cette scène. La première de Porgy and Beth n’avait pas pu y avoir lieu à cause de l’insistance de George Gershwin pour que les rôles des Noirs soient tenus… par des Noirs. Le 7 janvier 1955, elle chante le rôle d’Ulrica, exigeant mais court, dans Un bal masqué, de Verdi, sous la baguette de Dimitri Mitropoulos ; « Jamais l’on n’avait vu autant de visages noirs dans la salle du Met. Toute la presse afro-américaine est là. »

Marian Anderson instrumentalisée dans le cadre de l’affrontement idéologique de la guerre froide

Les événements révélateurs du racisme et du maintien de la ségrégation aux États-Unis se multiplient. En pleine Guerre froide, ces événements sont exploités par le camp communiste et le Département d’État trouve cela fâcheux. Il conçoit au contraire de répandre dans le monde une image positive des Etats-Unis et de la société américaine. Concernant la question noire, il souhaite « projeter un récit concurrent » : montrer comment la démocratie américaine a permis aux Noirs de progresser, en déployant de par le monde des personnalités noires au parcours exemplaire, « sans que les ficelles se voient trop ».

Marian Anderson est choisie pour jouer ce rôle. On lui propose une tournée en Asie, qu’elle accepte car « pour elle, servir son « peuple » ou servir son pays, c’est tout un ». »Trois jours à Hawaï, et puis « une succession de 32 vols, une douzaine de pays, 20 villes, 26 concerts en 70 jours ». C’est d’autant plus épuisant que s’ajoutent les obligations d’ambassadrice de bonne volonté, dîners officiels, visites dans des camps de réfugiés, des écoles, des églises, rencontres avec des notables et des dirigeants. Le Département d’Etat a passé un accord avec la chaîne CBS et une équipe de télévision la suit pour réaliser un documentaire, The Lady from Philadelphia. Elle chante, parfois dans des conditions indignes d’une cantatrice de ce niveau, à Hong-Kong, Bombay, Kuala-Lumpur, Colombo, Madras, Saïgon, Bangkok, Tokyo etc.

« Pour Marian, cette tournée est un véritable exercice de funambulisme. » Représenter à la fois la population noire discriminée et les États-Unis ségrégationnistes, c’est d’autant plus difficile que se produisent les incidents de Little Rock. Louis Armstrong annule la tournée prévue par le Département d’État en disant que « Vu comment mon peuple est traité dans le Sud, le gouvernement peut aller se faire voir ». Les journalistes pressent Marian de prendre position. Elle dit soutenir Armstrong mais ne veut pas faire de même : « Son absence d’agressivité, sa dignité superbe qui plonge ses racines dans une complète humilité désarment ses agresseurs et leur font honte ». On lui offre de faire partie de la délégation américaine aux Nations unies. Elle accepte, sur le conseil d’Eleanor Roosevelt. Elle est affectée au Conseil de tutelle où elle ne peut que relayer les décisions du gouvernement.

Elle n’est pas militante. « Elle commence à être dépassée par le mouvement des droits civiques (…) Le temps du compromis est passé. Les réussites individuelles, comme celle de Marian ou de Louis Armstrong, ne suffisent plus. » En 1963, elle est invitée à venir chanter l’hymne américain avant que Martin Luther King ne prononce son fameux discours sur les marches où elle a triomphé en 1939.

Sa tourné d’adieu, en 1964-1965, compte 50 villes, toutes dans le Nord, sauf quatre, car dans le Sud, les organisateurs craignent des troubles. Elle monte pour la dernière fois sur scène à Carnegie Hall, à New York, le jour de Pâques 1965 ; « Ce n’est pas une contralto, qui entre en scène dans cette robe de brocart rouge qui scintille, c’est une légende ». Marian Anderson est décédée à Portland, le 8 avril 1993.

Ce documentaire de l’INA est un portrait de Marian Anderson. Il comporte une brève évocation de son enfance à Philadelphie, des scènes de sa vie quotidienne dans sa maison de Marianna, dans le Connecticut, et plusieurs extraits de récitals, dont celui du 30 décembre 1935 au Town Hall de New York et celui du Memorial de Lincoln à Washington, en 1939. Elle est accompagnée par son pianiste Franz RUPP. (Fonds USIS)