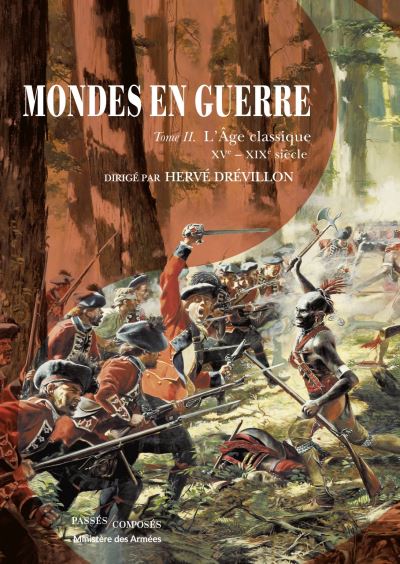

Mondes en Guerre : T2 L’Âge classique XVe – XIXe siècle. Voici un livre dont le tour de force est à la fois d’appartenir à la catégorie des beaux livres, de par son iconographie d’une grande qualité alliant reproductions de tableaux, de gravures et de superbes cartes, mais aussi à celle des synthèses incontournables. S’inscrivant dans la droite suite du tome 1 ,ce second tome se propose cette fois-ci d’embarquer le lecteur de la Renaissance aux prémices de la Révolution industrielle du XIXe siècle. Les divers auteurs, Martine Accera, Nicolas Cadet, Benjamin Deruelle, Hervé Drévillon, Berbard Gainot et Brain Sandberg, apportent tour à tour des éclairages passionnants, parfois assez pointus, mais la grande force de l’ouvrage tient à la volonté de brosser un tableau aussi large que possible des différentes régions du monde. Si l’Occident semble au cœur du propos, la lecture permet de pouvoir s’éloigner avec délectation sur les chemins de l’Empire ottoman, de la Perse, du Japon et bien entendu de la Chine des Ming puis des Qing. On pourra cependant regretter que l’Afrique et encore plus l’Amérique du Sud soient nettement moins abordées.

Ce compte rendu ne fera bien entendu point le tour des différentes problématiques abordées dans ce livre ; mais j’espère pouvoir aiguiser la curiosité et vous donner envie de vous y plonger à votre tour.

L’introduction de cet ouvrage est l’occasion de poser les bases d’une réflexion sur l’art de la guerre quant à la base théorique, à la recherche tactique ou stratégique, mais aussi à la place prise par la révolution technique. Ainsi, l’accroissement de la puissance de feu avec le développement dans différentes régions du monde du canon, du mousquet ou du fusil, questionne très rapidement la capacité à dominer le terrain tactique et l’espace stratégique. Les réponses sont multiples et peuvent passer par exemple par l’accroissement des fortifications, incarnées par le fameux pré-carré de Vauban. Le XIXe siècle est également l’occasion de mettre en avant une réflexion quant au droit, quant à la moralisation de la guerre. Ce vaste mouvement embrassant les XVe et XIXe siècle est aussi l’occasion de creuser la mondialisation, l’acculturation globale et de nuancer l’occidentalisation supposée du monde.

La guerre le territoire XVIe siècle et XIXe siècle – Hervé Drévillon

S’il ne s’agit pas de construire une réflexion strictement déterministe, l’art de la guerre impose néanmoins certaines nécessités dues au terrain et aux conditions météorologiques. Le rythme, la capacité de transport, sont autant d’éléments pris en compte depuis l’Antiquité et la période traitée, avant la mise en place du chemin de fer, répond aux mêmes questions. La capacité à gérer un bon ravitaillement est l’une des clés de la réussite dans les opérations ; il en est ainsi en Chine comme en Europe au XVIIIe siècle. La contrainte logistique rend également quasiment impossible les opérations amphibies de grande ampleur. Qu’il s’agisse de l’échec de l’Invincible Armada en 1588, de la tentative française avortée à la Houge en 1692 ou de l’échec anglais à Camaret en 1694, aucune opération ne trouve réellement grâce avant l’exploit logistique incarné par la Guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle. Le territoire est aussi l’occasion d’exprimer une forme de violence, face à un lieu que l’on ne maîtrise pas et que l’on redoute ; c’est par exemple une des bases des pratiques de terreur incarnée par la Guerre de Trente ans ayant ravagé les territoires allemands. La politique de la terre brûlée pour priver l’adversaire de ressources, et diverses exactions sont commises dans ce but. Les territoires sont aussi affaire de frontières et de confort. Au XVIe siècle, ces espaces sont encore flous et il ne faut pas considérer de frontière qui fût étanche. Il en résulte une forme d’autonomie locale, le foisonnement d’acteurs irréguliers, à l’image des Tatars ou des fiefs timar accordés aux Sipahis, cavaliers de l’Empire ottoman.

La question des périphéries militaires est avant tout celle d’un processus d’intégration progressif. Il en est ainsi du pré-carré de Vauban ou des systèmes de défenses russes adaptées à l’environnement face aux raids tatars. On peut également y percevoir l’intégration désirée des Cosaques, afin de s’adapter à un espace dilaté et sur lequel on ne peut avoir trop d’emprise. C’est aussi dans cette logique que se développe les services de cartographie, par exemple sous l’impulsion de Vauban lors du règne de Louis XIV, phénomène que l’on retrouve également en Prusse sous Frédéric II ou en Chine à la même époque. Le territoire est généralement perçu comme une épreuve : c’est le cas pour l’éclatement des territoires espagnols, rendant difficile toute gestion logistique et financière cohérente. Une à une, la monarchie ibérique doit céder ses positions entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Le cas de la Muraille de Chine qui atteint son apogée sous les Ming est également éclairant : c’est au moment où s’effondre cette dynastie que le système défensif atteint son plein potentiel. Il ne faut pas considérer ceci comme un échec ; Hervé Drévillon nous rappelle fort à propos que la muraille a été un système cohérent pour fixer les nomades, mais son coût est resté très élevé, notamment en raison de l’impérieuse nécessité de son entretien. Cependant, c’est une crise intérieure qui met fin à la dynastie des Ming et non l’échec défensif de la Grande Muraille face aux incursions mandchoues. Dans un autre contexte, la Guerre de Succession d’Espagne entre 1701 et 1714 lia tous les camps face aux contingences de ressources. Tour à tour, chacun des camps s’y trouva confronté sans pouvoir forcément y apporter une solution pérenne. L’analyse se poursuit avec un développement relatif à la fonction de police de l’armée. Cette dernière doit surtout intervenir à l’extérieur ce qui ne signifie pas que l’espace intérieur lui soit interdit. Si l’on constate une forme de pacification du territoire à travers la destruction progressive des murailles, l’armée est néanmoins convoquée, par exemple en 1675 faces aux « Bonnet rouges », ce qui débouche sur quelques exactions. Petit à petit s’élabore une réflexion, à l’instar de celle de Hoche pendant la Révolution, quant à la gestion spatiale de ses affaires de sécurité intérieure. Le bourg est pensé comme un quartier général d’où il s’agit de rayonner et d’user de la force en profitant de la mobilité.

L’occasion de relire Jomini est toujours précieuse et c’est avec plaisir que nous retrouvons l’auteur et ses réflexions sur la Révolution française et, plus encore, la période impériale, nœuds à ses yeux d’une rupture essentielle quant à l’utilisation de la mobilité des armées. Aux origines de ce qui deviendra l’art opératif au XXe siècle, sous l’impulsion des généraux et maréchaux Soviétiques, on retrouve la capacité de manœuvre utilisée par Frédéric II. Pour le stratège prussien il s’agissait de rompre avec la logique géométrique afin de concentrer au point essentiel l’effort, à penser à l’échelle de la campagne les défis de la logistique. Petit à petit les armées évoluèrent vers l’échelle divisionnaire, approche que l’on retrouve par exemple chez Guibert. Le cabinet des opérations du Comité de Salut Public, la mise en place de cartes, l’économie de moyens pour répartir les forces et les concentrer au point décisif pour emporter la rupture, sont autant de jalons menant vers cet art opératif. La question de la défense et de la conquête des territoires est également au cœur de ce chapitre extrêmement stimulant. Il est ainsi question de la mise en place d’un réseau de places fortes afin de disposer, non seulement de points de défense, mais également de base opérationnelle contre l’adversaire. L’historien poursuit son analyse en rappelant que la période impériale fut également marquée par la centralisation de la décision politique et militaire en une personne : Napoléon. Derrière cette évidence il est nécessaire de pousser l’analyse plus avant. Cette période est en effet aussi celle d’une organisation militaire plus souple, de la mise en place des corps d’armée, des divisions, accordant une certaine liberté de manœuvre aux généraux et maréchaux. C’est ici que l’on mesure la puissance de cette capacité à se retourner d’un théâtre de l’opération à l’autre, à l’image de la campagne menant à Austerlitz après les mois passés au camp de Boulogne, la capacité à frapper loin, la capacité à défier les lois mêmes de la guerre, lorsqu’en 1807 l’empereur s’engage en plein hiver à Eylau, pour tenter de briser la puissance russe. Le revers de la médaille de cette recherche de bataille décisive, porte en elle les germes de sa fragilité. Sans campagne méthodique, les conquêtes ne sont pas pérennes. De ce mouvement découle, après les désastres consommés par la Prusse, la mise en place, à partir de 1810 sous l’impulsion de Scharnhorst, de la Kriegsakademie et de la pratique du Kriegspiel. Réflexion théorique, mise en place de jeu à partir de maquettes et de plans forment les bases d’un modèle appelé à s’imposer dans toute l’Europe à partir des années 1850. Y sont tour à tour étudiés le rapport entre puissance et mobilité, la capacité à porter le feu vite et loin, la capacité à gérer la logistique. C’est l’héritage d’un système né avec Gribeauval dans la décennie 1760-1770, portant le feu de l’artillerie française dans tout l’Europe sur les champs de bataille victorieux de Napoléon. C’est aussi une approche que l’on retrouvera près d’un siècle plus tard, avec l’usage des canonnières pendant les « Guerres de l’Opium » en Chine, et dans l’aboutissement final de la mise en place du chemin de fer. La Campagne d’Italie de 1859 fut l’occasion d’en vérifier le potentiel militaire révolutionnaire, tout comme la Guerre de Crimée entre 1854 1856 permit, grâce aux nouveaux navires, de déplacer 300 000 hommes par voie de mer, véritable performance pour l’époque. A travers ces évolutions il est possible de percevoir la fin de la bataille décisive et le début des guerres globales et totales, nécessitant toujours plus de ressources, au coeur des mondes en guerre.

La puissance et le nombre – Hervé Drévillon

Le premier chapitre de cette partie étudie particulièrement la place prise par la guerre de siège. Les fortifications bastionnées constituent une spécificité de l’Europe au cours de la Renaissance. Il est intéressant de noter que ces évolutions se retrouvent aussi en Asie et que le déploiement de la guerre de siège a imposé une nouvelle économie de la violence. En effet, l’importance des moyens nécessaires à la prise d’une ville pousse les armées assiégeantes à se montrer particulièrement brutales face aux populations civiles, sans pour autant que ceci soit une totale nouveauté, il est vrai. Une autre caractéristique notable est la place prise par la réflexion quant à l’utilisation de l’artillerie tant d’un point de vue offensif que défensif, ce qui mènera à la révolution Gribeauval précédemment citée. La résistance, la capitulation d’une place forte, posent également d’autres problèmes majeurs. Toute la question est de savoir jusqu’où il faut résister afin de conduire l’attaquant à accepter une reddition honorable. Cependant, l’économie de la violence n’est pas la règle ; il arrive toujours que les villes soient saccagées et que les défenseurs soient massacrés. La guerre de siège s’inscrit ainsi totalement dans la logique de l’économie de moyens. Plus encore, elle donne naissance dès le XVe siècle à toute une réflexion sur le bombardement stratégique. Petit à petit couramment utilisé en Europe, le bombardement stratégique touche aussi l’Asie et le Moyen-Orient. Ainsi, Hervé Drévillon cite-t-il le cas exceptionnel du siège de Mossoul par l’armée persane de Nader Shah qui, en 1743, voit la cité soumise à un bombardement intensif de huit jours. C’est aussi l’occasion de mesurer la capacité de résilience des populations civiles, et donc de montrer déjà les limites de cette approche militaire. Les guerres de la Révolution française puis de l’Empire confirment l’inadaptation des anciens systèmes de fortifications face à des armées plus mobiles, sans pour autant faire disparaître les sièges. Le cas de l’Espagne est à ce titre particulièrement révélateur ; la nécessité de maîtriser le territoire imposa des sièges d’une rare violence à l’image de ceux de Saragosse en 1809 ou de Badajoz en 1812.

Ce n’est donc en réalité que petit à petit que l’arme à feu s’est imposée sur le champ de bataille. En effet, à la fin du Moyen Âge, les pièces d’artillerie sont encore difficiles à mettre en œuvre et peu opérantes. Si la bataille de Marignan en 1515 permet de mesurer une certaine efficacité des canons français contre l’infanterie suisse, il faut néanmoins attendre le XVIIIe siècle pour que l’artillerie devienne un élément véritablement décisif sur le champ de bataille, sous l’impulsion de la réforme de Gribeauval essentiellement. L’arme à feu individuel qui a fait son apparition au XVe siècle, avant de se généraliser, au XVIe siècle pose d’autres défis. Ainsi s’avère-t-il nécessaire de mettre en place une véritable réflexion tactique afin d’en tirer de réels bénéfices sur le champ de bataille. Le feu de salve est pratiqué en Chine dès 1560 et en Europe c’est Guillaume Louis de Nassau qui met au point le premier feu de salve européen grâce à un système de contremarche nécessitant de coordonner différentes opérations pour obtenir un feu roulant de trois à quatre coups par minute. Néanmoins, les mousquetaires restent des troupes particulièrement exposées sur le champ de bataille fragile. Il est nécessaire de s’appuyer derrière des fortifications tactiques, à l’instar des palissades de bois utilisés en 1575 au Japon lors de la bataille de Nagashino. Malgré ces imperfections, la généralisation des armes à feu bouleverse les équilibres établis. Il en est ainsi au Moyen-Orient où les troupes, jusqu’alors essentiellement dominés par de la cavalerie légère dans les armées ottomanes, perses ou mogholes, cèdent petit à petit la place à des unités plus spécialisées telles les Janissaires ottomans. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont le plus contribué à diffuser l’arme à feu dans cette région du monde. Dès lors qu’à partir du XVIIIe siècle les lignes de bataille s’étirent sur plusieurs kilomètres, rendant la manœuvre plus difficile, le feu installé sur un champ de bataille tend à prendre l’ascendant sur le choc. Il est ainsi étonnant de remarquer, à la suite de Jomini, que la charge de la baïonnette est finalement peu pratiquée. Ceci permet de tordre le cou à des représentations classiques, largement véhiculées par le cinéma et autres approches contemporaines. Le choc dépend donc de plus en plus largement les charges de cavalerie, comme l’illustre la Guerre de Succession d’Autriche entre 1740 et 1748, et plus encore les charges célèbres de Murat lors de la période napoléonienne. Il est possible de citer la bataille de Eylau (1807) au cours de laquelle ce dernier chargea à la tête de 10 000 cavaliers les lignes russes. Cependant, devant la puissance du feu et si on laisse de côté le côté romantique véhiculé par la littérature, le choc de la cavalerie ne parvient pas réellement à renverser les batailles. L’évolution principale est donc celle, au XIXe siècle, d’une suprématie du feu et ce d’autant plus que les innovations techniques s’accélèrent. L’adoption du canon rayé pour le fusil qui permet d’accroître la portée, la rénovation de l’artillerie en lien avec les progrès de la sidérurgie, l’apparition des mitrailleuses en France et aux États-Unis à partir des années 1860, mais aussi mise en place des premiers cuirassés et des premiers sous-marins, du chemin de fer sont autant de bouleversement de l’art de la guerre. Au coeur des mondes en guerre cette dernière change de forme, devient plus totale et ouvre la voie à une course vers la destruction.

L’une des grilles de lecture essentielle de cette course à la capacité destructrice renvoie dans le macabre décompte des pertes. Une idée classique, rappelée par Hervé Drévillon, serait que les guerres de la Révolution puis de l’Empire aient marquées un tournant dans la létalité des conflits. Pourtant, une analyse fine des différents témoignages et, tout simplement, des chiffres des pertes disponibles, permet de nuancer le propos. Ainsi, lors des batailles de la Guerre de Sept ans, le taux de perte a pu être ponctuellement très important. En réalité tout part d’une confusion entre les grandes batailles dirigées par Napoléon lui-même et la réalité quotidienne de multiples confrontations beaucoup moins meurtrières. Ainsi la bataille de Leipzig entre le 16 le 19 octobre 1813, avec un taux de perte de 16 % soit un total de 75 000 morts et blessés, constitue-t-il un exemple tel qu’on ne retrouvera pas avant la Première Guerre Mondiale. Mais, dans le même temps, avant 1805, les neuf principales batailles avec des effectifs à plus de 100 000 hommes, se sont soldées par un taux de perte très faible d’à peine 4 %. Hervé Drévillon insiste donc sur l’idée que les guerres napoléoniennes restent apparentées à une pratique réglée de la guerre, bien loin de l’image de guerre totale qu’on a voulu en donner.

Petit à petit l’auteur plonge dans les arcanes de la guerre des ingénieurs, de la guerre de la science, des mutations économiques de la guerre. Se posent les questions de la capacité d’assurer la logistique des armées mais aussi la capacité à produire les armes nécessaires et c’est bien la Guerre de Sécession américaine entre 1861 et 1865 qui offre le premier visage réellement industriel des guerres à venir. Le Nord plus industriel ne parvient pas à écraser un Sud moins riche moins bien équipé mais qui, par l’effort de réflexion et d’organisation, parvient à tenir la dragée haute à la puissance industrielle du Nord. Si la supériorité de l’Union sur la Confédération fut finalement moins celle d’une économie de guerre plus aboutie, il est intéressant de noter que ces mutations ne furent pas encore totalement maîtrisées par les différents acteurs. L’historien rappelle ainsi les mots du général Trochu qui en 1867 insistait sur « la suprématie du facteur moral et du facteur religieux au cœur de la bataille, bien avant des considérations industrielles ou technologiques ». Pour conclure, qu’il s’agisse de la France et de son humiliation 1870 ou du déclin militaire de l’Empire ottoman, c’est plus dans une approche globale qu’il faut chercher réponse au déclin que dans la simple analyse technologique des forces en présence. La guerre change et de plus en plus c’est bien en alliant le politique, l’économie et la base sociale qu’un État est capable de s’imposer face à ses adversaires.

La révolution militaire de l’imprimé, XVe – XIXe siècle – Hervé Drévillon

Dans cette partie particulièrement riche, Hervé Drévillon se propose d’analyser en profondeur l’importance prise par la transmission de la chose militaire à travers les différents écrits. Dans cette perspective, au-delà de la pensée stratégique, propre à chacune région du monde, il est important de noter l’avance prise par les Occidentaux non point tant dans la qualité de la réflexion que dans la capacité, par l’imprimé, à diffuser des idées comme pratiques sociales et politiques.

Dans un premier temps l’historien nous permet de mesurer à quel point la guerre, grâce à la diffusion des imprimés et à la mise en place d’un système d’information, s’est imposée petit à petit comme un élément quotidien du discours politique. Elle est le « fait du Prince » : il est donc normal que l’on retrouve la mise en scène des hauts faits militaires à travers l’art classique des tableaux tels ceux de la « Galerie des Glaces » inaugurée en 1682 par Louis XIV à Versailles. Mais c’est aussi à travers le discours celui de la déclaration de guerre par exemple et encore plus à travers la célébration des victoires dans les gazettes, telle celle créée en 1631 par Théophraste de Renaudot, qui permet Louis XIII et Richelieu d’exalter les hauts faits de la monarchie auprès de la noblesse et, il est vrai, des rares personnes pouvant lire ce cahier. Petit à petit, la gazette s’impose dans la création d’un espace public européen de la guerre. Ce qui différencie le plus Européens et Chinois semble donc que pour ces derniers le manque de confrontations les a enfermés dans une forme de bulle. La pensée française s’est enrichie de celle de Machiavel au XVIe siècle ou de l’école prussienne au XVIIIe siècle. La Chine des Qing baigne dans une culture militaire fermée. Dans le même temps, la Révolution française, tout en libérant la presse, permet aussi la diffusion du fait militaire dans toutes les couches de population. Bonaparte parvient à gravir les échelons du pouvoir en construisant sa légende à traverser au fait, « Le père Duchesne » est distribué à la troupe et y rencontre un grand succès en 1793. L’information irrigue donc bien au-delà de la sphère militaire comme illustre « Le bulletin de la Grande armée » qui devient une pièce essentielle de la légende impériale.

Il est difficile pour les civils de comprendre, sauf lorsqu’ils en sont directement victimes, les malheurs de la guerre vécue par les soldats. Au XVe siècle, le roman de chevalerie offre la possibilité d’accéder à des fictions chevaleresques bien éloignées de la réalité du champ de bataille. Cet imaginaire offre de grands moments de littérature à l’image du « Don Quichotte » de Cervantès mais pose des problèmes pour l’historien. L’expérience intime la parole autobiographique, font néanmoins petit à petit leur apparition dans les écrits. Car si le roman picaresque devient une source majeure au XVIe siècle se sont bien les gravures de Jacques Callot, « Misères et malheurs de la guerre », qui permettent d’inscrire visuellement les horreurs de la guerre. Petit à petit, ce sont aussi les médecins qui tentent de soigner les soldats, croisant les différents traumatismes qui permettent de construire une analyse beaucoup plus fine de la réalité du champ de bataille. Il en est ainsi durant les guerres napoléoniennes et, plus encore, au XIXe siècle. Si le romantisme ou le réalisme offrent de réelles pages merveilleuses de littérature, à l’image de celles de Tolstoï, une compréhension plus fine des différentes pathologies de la dépression de l’aphasie touchant les soldats devient petit à petit possible.

La mise en place d’une véritable littérature militaire suit de près l’évolution de la diffusion de l’imprimerie en Europe à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Au fur et à mesure qu’ils sont reproduits, les auteurs antiques et médiévaux deviennent accessibles au plus grand nombre. C’est ainsi que l’œuvre de Végèce rédigée entre la fin du IVe le début du Ve ou encore « L’art de la guerre » de Machiavel publié en 1521, touchent un public de plus en plus dense. L’imprimerie permet de diffuser des idées standardisées et aux différents acteurs de profiter des acquis de leurs adversaires. Lors de la Guerre de Sept ans (1756-1763) les fulgurances de Frédéric II alimentent une réflexion extrêmement féconde de la pensée militaire. À la veille de la Révolution française qu’il s’agisse de Guibert ou Mesnil-Durand, le contexte intellectuel est propice à la recherche de réponses intellectuelles aux nouvelles évolutions de la guerre. En Chine, à la même période, alors qu’elle avait jusque-là produit des merveilles de réflexion stratégique, la pensée militaire se fige autour des « sept classiques ». Entre 1760 et 1830 l’Empire du milieu connaît ainsi l’un des moments les plus pacifiques de son histoire ce qui ne pousse pas à des réflexions plus approfondies sur la guerre. En Europe, au-delà des deux figures majeures que sont Clausewitz et Jomini, les champs d’étude sont nombreux. Réflexions sur la tactique, sur l’histoire militaire, recherche topographique, mise en place de revues militaires en France, Espagne, Allemagne ou Royaume-Uni, sont autant de marques d’une réflexion à visée pédagogique. Bien que les états tentent d’en garder le contrôle, les idées traversent les frontières et la réflexion stratégique de l’un nourrit celle de l’autre. Le guerrier s’est imposé tout au long du XIXe siècle comme un nouveau référent, un lien, au cœur de la société européenne.

La guerre sur mer, XVIe – milieu XIXe siècle – Martine Acerra

La guerre maritime connut des évolutions pour partie similaires à celles de la guerre terrestre. Mutation de la puissance du feu, réflexion tactique et stratégique. Elle possède cependant des interrogations qui lui sont propres comme l’élargissement du champ stratégique à l’ensemble de la planète. La mer ne connaît pas de frontières, en dehors des littoraux et elle répond à des logiques propres liées à la spécificité de ce milieu. Dans ce domaine, l’une des clés de lecture les plus fructueuses est celle qui renvoie à l’analyse du temps et de l’espace. Jusqu’à l’ère de la vapeur tout est affaire de vent et de temps aussi faut-il attendre véritablement la fin du XIXe siècle pour que le combat naval connaisse une révolution matricielle fondamentale.

Martine Acerra se propose d’analyser dans un premier temps la question de l’élargissement spatial du champ de bataille maritime. L’Asie offre un champ d’étude assez singulier ; après les expéditions de l’amiral Zheng He du début du XVe siècle, la Chine se referme sur elle-même tandis que les nombreux royaumes indépendants de Java et de l’archipel indonésien poussent plus loin dans exploration à travers l’océan Indien. C’est cependant bien l’Europe qui génère les principales mutations. Le désenclavement de l’Europe vers l’Asie et l’Amérique ne ferme pas l’intérêt stratégique de la mer Méditerranée. Néanmoins, la découverte de ces nouvelles terres pose avec acuité la question du lien entre la métropole et les espaces nouveaux. Le Portugal et l’Espagne se disputent les premières liaisons maritimes à travers l’océan Atlantique, symbolisé par le « Traité de Tordesillas » de 1494. Cet élargissement spatial modifie profondément l’approche des voyages maritimes. Il faut anticiper la bonne saison, il faut adapter les navires, ainsi la caravelle est rapidement abandonnée dès le début XVIe siècle au profit du galion qui offre la possibilité d’une charge plus grande et donc d’un armement conséquent. Se pose dès lors la question de la doctrine d’emploi. C’est Henri VIII d’Angleterre en 1509 qui inaugure le début de la puissance maritime conceptualisée. Développement de la piraterie, mise en place d’une véritable administration navale, encadrement spécifique de l’artillerie du pilotage, Élisabeth Ire suit ces pas pour doter l’Angleterre d’une véritable puissance maritime. Les Provinces Unies offrent alors adversaires de taille, finalement plus que l’Espagne et son « Invincible Armada » vaincue en 1588. La France paraît en retrait dans ce mouvement. Il faut attendre Richelieu pour la marine française entre dans la modernité, oeuvre poursuivie par Colbert puis à la fin du XVIIIe siècle par Castries. La France se dote elle aussi d’outils qui ne sont cependant jamais suffisants aux yeux des secrétaires d’État à la Marine. L’historienne amorce alors l’étude de l’identification des navires comme un moyen d’y voir une réflexion sur la souveraineté la citoyenneté et la forme de l’État. Ainsi les navires français sont-ils baptisés en fonction de référence la notion de force ou à la gloire royale. Le « Fier », le « Vaillant », le « Victorieux », le « Royal Louis », le « Dauphin royal » ; autant de noms particulièrement éloquents qui correspondent à l’image d’une période, celle de la toute-puissance royale. Le même mouvement est perceptible durant l’empire, au moment où les navires prennent le nom de batailles terrestre victorieuses (Ulm, Wagram), alors même que la Révolution française avait imposé les noms de « Vengeur du peuple », de « Révolution » ou de « Vengeur ». Le XVIIe siècle se caractérise par toute une réflexion autour des règles pour la guerre sur mer. On retrouve ici les réflexions de Grotius, caractérisant la volonté des provinces unies de proclamer l’ouverture de la mer à tous la rivalité avec l’Angleterre est au cœur de ses réflexions. L’une des caractéristiques essentielles de cet espace l’absence de frontière ce qui alimente la montée des tensions face aux enjeux économiques ou territoriaux. Si les combats directs existent, les confrontations sont aussi le fait de prise sur le commerce ou la pêche. Tout ceci va de pair avec la caractérisation de l’ennemi comme odieux ; ainsi les Anglais sont-ils perçus comme particulièrement inhumains durant la Guerre de Sept ans, ce qui alimente la haine perceptible durant la Révolution française dans le choix des noms des navires français.

À la base de toute réflexion, quelque soit la nature de la confrontation, la guerre sur mer répond à trois logiques : les hommes, les navires et les ports. Comme pour la guerre terrestre, l’une des clés essentielle reste celle de la logistique. Il faut des arsenaux importants pour construire et entretenir les navires, il faut une capacité à produire des armes et des munitions en nombre suffisant. Au XVIIIe siècle par exemple, un navire de base peut emprunter entre 64 à 118 canons pour 850 équipages. Lors des grandes batailles navales de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg, en 1692, c’est près de 6840 canons qui furent en lice. La guerre navale a donc nécessité une véritable réflexion en amont, une gestion stricte de la logistique et l’entretien d’arsenaux très performants pour espérer triompher des adversaires. C’est ainsi que la France, à partir du XVIIe siècle, s’est équipé de trois grands arsenaux dévolus à la marine de guerre. Brest, Toulon et Rochefort offrirent au royaume trois sites de qualité. Se forma également un réseau autour de ces points d’appui ; Brest par exemple sur la côte atlantique, s’appuyait sur les relais de Rochefort et de Lorient. Corollaire de ce mouvement, durant la guerre contre l’Angleterre, le blocage de Brest fixait l’essentiel de la puissance maritime dans les ports atlantiques. Quant aux métropoles et à leurs colonies, par exemple aux Caraïbes ou en Amérique, se posent les mêmes logiques. C’est toute la différence entre la France et les deux autres puissances navales formées par l’Espagne et l’Angleterre. Cette dernière s’appuie sur un réseau beaucoup plus efficace outre-mer et alors que pour la France, le Québec ou l’Île-de-France dans l’Océan indien furent au mieux des ports de refuges plutôt que de réelles bases navales. La course aux armements qui caractérise les mutations navales du XVIIIe siècle bien plus encore que celui siècle précédent, fait de la guerre marine une confrontation aussi, si ce n’est surtout, économique. Il s’agit de pouvoir armer des navires toujours plus gros, toujours plus nombreux, faisant du bois une matière stratégique. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la raréfaction des matériaux sera à l’origine de la recherche de solutions tentatives au XIXe siècle et de la percée des coques métalliques. À côté des grandes batailles navales symbolisées par Trafalgar, l’historienne analyse également les arcanes complexes de la guerre de course. Cette dernière est pratiquée en Méditerranée mais aussi très largement dans l’océan Atlantique. Cette évolution accompagne la mondialisation progressive des théâtres d’intervention navale la recherche d’un meilleur ratio entre le coût et l’efficacité mais aussi de stratégies alternatives. Pour la France par exemple, face à la puissance navale de l’Angleterre au moment de la Révolution et des guerres d’Empire. D’un point de vue technique, la Guerre de Crimée de 1854-1856 marque une rupture dans la guerre navale. Le conflit consacre propulsion à vapeur, l’obus explosif, et permet de percer vers l’apparition des premiers navires cuirassés. La force navale devient donc particulièrement à partir de la fin du XVIIIe siècle pour l’Angleterre, un instrument, un discours politique permettant le développement d’une puissance supérieure à la maîtrise continentale.

Guerre, globalisation et interaction culturelle – Benjamin Deruelle

Benjamin Deruelle se propose dans cette cinquième partie de mettre en relief la globalisation et les interactions culturelles autour de la guerre. Contrairement à une idée reçue, la globalisation ne s’est pas centrée sur les seuls Européens. En effet, l’expansion européenne et la mise en place d’un système monde à partir de la fin du XVe siècle, ne doit pas occulter la place importante prise par ce phénomène dans toutes les régions du monde. Il en est ainsi de la Méditerranée à la Baltique mais aussi des steppes de l’Asie orientale au Golfe du Bengale à travers les puissances perses, ottomanes, mais encore la Chine des Ming puis celle des Qing, sans oublier les royaumes d’Afrique. Les multiples contacts entre ces différentes régions du monde tissent des liens, mais génèrent aussi de fortes tensions. Dans cette perspective, la guerre est un moment d’acculturation, d’échanges, ce qui permet d’étudier les hybridations, les syncrétismes et la mise en place de normes régissant les rapports entre combattants et non-combattants.

Parmi les différentes approches de l’historien, la question de l’hétérogénéité culturelle des armées est centrale. Quelques soient les régions prises en compte, les armées sont de plus en plus internationalisées. Il en est ainsi dans la Chine des Ming, mais aussi dans la Russie d’Ivan IV, sans parler du mercenariat, largement pratiquée en Afrique. Cette diversité permet des échanges tactiques enrichissants, tour à tour entre les employeurs et les employés. Certaines régions se spécialisent dans la fourniture de fantassins : c’est ainsi le cas de l’Italie, de la Suisse ou de l’Allemagne, tandis que les Cosaques sont tours à tour recrutés par les Russes ou les autres puissances rivales. De la même façon, il est possible de découvrir toute une réflexion sur les déserteurs, les esclaves militaires, les prisonniers, rendue possible grâce à l’utilisation de sources toujours plus riches. Par exemple la réduction au statut d’esclave des prisonniers est une coutume que l’on retrouve largement en Chine, mais aussi en Russie et au plus profond de l’Empire ottoman. L’espace européen a quant à lui vu, à la fin du Moyen Âge, la disparition de l’esclavage militaire. Il ne semble pas qu’il existait non plus en Amérique. A contrario, les grands empires de l’Afrique de l’Ouest, du Mali et du Songhaï par exemple, préfère largement le recours à l’esclavage plutôt qu’au mercenariat, y compris après la disparition de l’empire Songhaï au XVIIe siècle. La question des auxiliaires est aussi l’occasion d’étudier plus avant la persistance de rivalités locales. Il en est ainsi par exemple des différentes tribus d’Amérique du Nord qui utilise les tensions entre Français, Anglais et Hollandais pour solder de vieilles querelles. C’est ainsi que les Iroquois s’allièrent avec les Anglais pour lutter contre les Français et leurs anciens rivaux locaux. Ce phénomène se retrouve chez les souverains africains, indiens à l’image de l’utilisation par les Portugais des divisions entre musulmans et hindous lors de la conquête de territoire entre Cochin et Calicut en 1502.

La généralisation de l’utilisation de troupes étrangères, que ce soit en Amérique en Europe en Asie, est porteuse de troubles internes. Dans l’armée des Qing, les Han sont souvent aux prises avec les troupes mandchoues, phénomène qui se retrouve dans les armées espagnoles ou françaises entre Suisse et Lansquenet. D’autres nécessités voient également le jour : le métissage culturel a des répercussions tactiques et impose aux différents officiers de pratiquer plusieurs langues. Il en est de même pour les sous-officiers dont le rôle devient crucial, de par leur capacité à gérer l’hétérogénéité de troupes mais aussi à limiter les tensions internes. La violence est aussi ressort culturelle puissant : l’anthropophagie que l’on retrouve dans certaines sociétés d’Amérique du Nord, l’utilisation de la torture sont autant de questions auxquelles sont confrontées les différentes armées européennes face à des usages ritualisés dont ils ne mesurent pas nécessairement de prime abord l’importance. Trois cas de figure permettent la réflexion : la Russie, l’Empire ottoman et la Chine. Ces trois espaces sont les plus grands et ils sont confrontés à toute une variété de situations conflictuelles nécessitant des adaptations culturelles, tactiques et politiques. Ainsi les Russes sont aux prises avec les puissances européennes, l’Empire ottoman mais aussi à partir du XVIIe siècle un vaste espace courant de l’Asie centrale à la Chine. La clé de la réussite russe passe donc par la synthèse des différentes expériences, synthèse encore plus aboutie avec les Ottomans et leur corps des Janissaires. Cette approche d’intégration progressive est aussi celle de la Chine des Han, sans que celle-ci ne fût jamais cependant complète. La méfiance reste de mise et, si les Mandchoues sont par exemple petits à petit intégré jusqu’aux plus hautes fonctions, une partie des peuples intégrés reste au statut d’esclave. Une autre question explorée est celle du métissage : les explorateurs lusitaniens par exemple, arrivant au Brésil dans les années 1530, n’hésitent pas à favoriser des alliances matrimoniales avec les femmes des tribus autochtones. Ces enfants métis forment par la suite des guerriers indigènes pouvant aboutir à une forme de mise en place de véritables sociétés militaires. Ainsi en est-il des « bandeiras », souvent issus des guerriers Tupis.

Les différents voyages des Européens à travers le monde entre les XVe et XVIe siècle, diffusent le modèle militaire européen. Il est par exemple possible de suivre l’évolution des Sioux, Apaches ou des Comanches qui s’approprient les armes à feu des Occidentaux, tout en conservant l’usage de leurs armes de jet traditionnel. L’historien invite cependant à la prudence ; dans les zones de savane, les forêts africaines ou encore l’Australie les armes blanches restent largement prédominantes. Le cas du Japon est également éclairant : malgré la diffusion d’armes à feu particulièrement pendant la période Sengoku entre 1477 et 1573, celles-ci sont pour partie abandonnées à partir du XVIIe siècle sur décision du gouvernement. D’un autre côté, l’art de la guerre européen n’est pas imperméable aux influences extérieures. Que ce soit en Amérique ou en Afrique, les Européens utilisent des techniques autochtones, ainsi dans le cadre d’une guerre d’embuscade chère aux amérindiens, mais aussi de l’utilisation de cavalerie légère propre à l’Europe centrale et balkanique. Ces mutations sont aussi celles de la mise en place d’un droit international. Les multiplications des théâtres d’opérations imposent chaque puissance de nouer des contacts pour céder des alliances, discuter de la paix ou négocier du statut des prisonniers. Des normes s’imposent, à grands coups de métissages locaux, preuve que chaque camp est capable de s’adapter aux circonstances, dans la richesse d’une mosaïque de coutumes et de droits. À partir du XVIe siècle, les humanistes à l’image d’Érasme ou Guillaume Postel, se sont élevés contre la guerre et ont proposé de régler les conflits par l’arbitrage d’un tribunal international. Cette réflexion intense où l’on peut citer Suárez, Gentilli ou Grotius, a permis petit à petit de mettre en place une base de droit commune en Europe. Ceci se retrouve dans les accords les traités internationaux et la tendance particulièrement marquée, à la fin du XVIe et tout au long du XVIIe siècle, mettant d’abord en avant un droit raisonné s’éloignant de la stricte théologie.

Guerre et religion, XVIe siècle milieu du XVIIIe siècle – Brian Sandberg

L’historien commence sa réflexion par rappeler combien le terrorisme djihadiste a imposé l’idée d’une relation présentée comme évidente entre violence et religion. Le concept de guerre de religion est réapparu après attentats du 11 septembre 2001 ; pourtant certains chercheurs rejettent la notion même de guerre de religion en niant l’idée que la religion en serait un point central. Il en est ainsi du théologien William T.Cavanaugh a qui s’oppose la réflexion de Barbara B. Diefendorf. Les différentes querelles historiographiques montrent à quel point la question est à la fois centrale et particulièrement sujette à la polémique. Le concept de violence religieuse doit se comprendre dans un spectre large aux échelles mouvantes, dans lequel l’esprit de croisade ou la guerre sainte recouvrent des réalités non uniformes. Il est important de commencer par dire que la religion ne constitue jamais seule la cause d’un conflit ; ce dernier puise sa source dans des bases sociales, culturelles ou politiques et chacune peut s’additionner à l’autre. La dimension sacrée fait partie du discours politique : la violence est légitimité par le manichéisme et chaque camp peut se proclamer, au XVIIe siècle à l’instar de Cromwell, comme soldat de Dieu. La violence religieuse est devenue une certitude à part entière. Les travaux les plus récents montrent que les sites religieux et sacrés peuvent devenir des cibles à part entière quelque sur les régions concernées. Ici l’historien rappelle que ces approches remettent en cause la version popularisée par Michel Foucault dépeignant la violence comme la marque du pouvoir de la connaissance imposée par la puissance étatique. La réalité du terrain semble plus complexe et les différentes formes de violence soumise à des logiques locales. La guerre religieuse n’est pas l’apanage des seuls Européens comme l’analyse l’historien, après une étude fine de la Guerre des Rustauds en Allemagne entre 1524 et 1525. Chiites et sunnites sont ainsi aujourd’hui marqués par leur opposition, du moins par l’instrumentalisation de cette dernière. Un simple retour au XVIe siècle permet de montrer que les tensions entre sunnites et chiites ne forment pas une donnée invariable, mais une poussée de tension soumise à des logiques locales, géopolitiques et conjoncturelles. Il en est ainsi des tensions entre le chiisme duodécimain du XVIe siècle et les chefs sunnites de l’Empire ottoman voisin. Les tensions entre percées ottomans alimentent les tensions entre Sunnisme et Chiisme à l’image de la guerre religieuse menée par Selim Ier contre les Safavides, allant jusqu’à établir une frontière entre les territoires chiites et sunnites au XVIe siècle. La frontière, l’espace de contacts, deviennent alors des lieux singuliers de rencontre des religions. Il en est ainsi en Méditerranée entre l’Empire ottoman et les chrétiens lorsque le pape Pie V en appelle à un renouveau de la croisade en 1571 contre les Ottomans aboutissant en octobre à la victoire de Lépante. Mais si les frontières sont ici établies ceci doit être mis en perspective avec la signature, en 1536, des capitulations entre François Ier et Soliman le Magnifique illustrant la capacité des Chrétiens et des Musulmans à développer, malgré leurs différences religieuses, des stratégies commerciales et diplomatiques singulières.

Les Guerres de Religion européennes permettent de mettre en avant certaines dynamiques d’une poussée de la violence. L’exemple de la guerre civile confessionnelle en France (1562 et 1629) est symbolique d’une extrême dureté. Le massacre n’est pas qu’un déchaînement de violence mais une forme codifiée, ritualisée. Si ces dernières semblent accepter de tous, ce serait oublier certaines critiques sous-jacentes portées par Montaigne dans ses « Essais ». La révolte des Pays-Bas entre 1566 et 1609 pose d’autres questions. C’est une révolution à la fois politique, militaire tout autant que religieuse. La question pour les Provinces Unies et celle de la naissance d’un État à part entière. Les motivations religieuses sont importantes pour l’Espagne comme pour les Néerlandais, mais ce conflit s’inscrit également dans l’internationalisation de la Guerre de Trente ans (1618-1648) et dans des tensions géopolitiques propres. Il est possible de se demander si cette dernière est l’archétype d’une guerre de religion européenne. Les faits sont particulièrement denses les acteurs nombreux mais quelques points saillants peuvent être mis en avant ici. La violence extrême qui nous est parvenue grâce aux textes et aux différentes gravures, à l’image du sac de Magdebourg aux quelque 20 000 personnes auraient disparu en 1631. De façon tout à fait incontestable la dimension religieuse pousse à la violence, mais sans exclusive. La guerre impose également ses propres logiques tout comme le terrain ou des approches plus politiques. Il est donc nécessaire pour renouveler l’approche de varier les échelles de ne pas se contenter d’une clé de lecture strictement religieuse.

C’est ici que l’historien se propose d’analyser le poids joué par la religion dans son interaction avec la raison d’État. On retrouve évidemment toute une réflexion autour du cas français de Louis XIII puis de Louis XIV dans le questionnement sur l’absolutisme, mais également pour le cas espagnol. Le point d’orgue semble atteint avec la Paix de Westphalie qui marque la formation de l’État en Europe. Le règne de Louis XIV est l’occasion de rappeler combien la foi a été instrumentalisée par ce dernier, que ce soit au moment de la révocation de l’édit de Nantes en 1685, ou lors du règlement de la Révolte des Camisards par exemple. La Guerre de succession d’Espagne entre 1600 et 1714 permet aussi de mesurer comment chacun des camps a utilisé la dimension religieuse. Habsbourg et Bourbons se présentèrent alors chacun comme investi d’une mission divine visant à défendre l’église catholique contre les hérétiques et les infidèles. Le concept étatique de guerres de religion semble donc jouer à plein. Mais il faut élargir le prisme de l’étude ; le cas de l’Empire moghol permet de sortir d’une vision simplement européenne pour mesurer combien ce dernier est toujours davantage identité religieux et développement de l’État à la faim du XVIIe siècle. Qu’il s’agisse d’une renaissance islamique avec l’empereur Aurangzeb qui règne de 1658 à 1707, ou des conflits récurrents qui lui aliènent petit à petit les hindous et les sikhs et autres bouddhistes, le lien entre État et religion est ici excessivement fort. Dans le monde islamique les conflits confessionnels entre sunnites et chiites sont donc à mettre en perspective avec des volontés impériales, expansionnistes, qu’elle soit ottomane ou sa faillite. La violence religieuse perceptible en Europe, touchant également l’Amérique, se retrouve à l’encontre des hindous ou des bouddhistes de l’empire mongol. Là encore cette étude permet de creuser avec brio la nécessaire approche globale de l’histoire de la guerre.

La guerre et l’affirmation de l’État moderne, XVIe siècle milieu XVIIIe siècle – Hervé Drévillon

Dans la vision classique, l’État moderne s’est créé dans la guerre ; cette approche est pour Hervé Drévillon à nuancer car plusieurs faits contredisent ce qui serait « une marche triomphale et sans encombre ». Ainsi, dans un premier exemple, la question de la guerre et de la religion offre deux approches. D’un côté, l’émergence d’une raison d’État supérieure à Dieu, mais aussi de l’autre la convocation de ce dernier par les souverains soucieux d’activer une forme divine de protection ou, à tout le moins, de s’en parer. La mise en place de l’État moderne dans un second temps, ne supprime pas non plus des solidarités plus classiques : les liens de clientèle, la nécessité d’incarner la guerre qui se retrouve par exemple sur le champ de bataille avec un Frédéric II de Prusse, un Nader Shah ou encore un Gustave II Adolphe. Enfin, l’État est soumis à une extrême fragilité du fait de la guerre : 75 à 90 % des ressources sont consacrées au financement des guerres, ce qui pousse la question des impôts au premier plan avec toutes les fragilités inhérentes.

Une étude fine de la Chine des Qing permet de rappeler que la guerre est avant tout un péril majeur pour l’État ; c’est du chaos de 1644 que naît cette dynastie sur les ruines de celle des Ming dont il s’agit alors de capter l’héritage. La mise en place un nouveau système permet de consolider ce projet : par l’association d’un système d’impôts, de contributions locales, la lutte soutenue contre le népotisme, la corruption, cette nouvelle dynastie tente d’imposer une nouvelle forme d’État pérenne. Au même moment, en Europe, l’Espagne est confrontée à des défis de gestion d’un territoire immense et d’une guerre contre les provinces insurgées, les Provinces Unies. Les questions de logistique imposent entre autres, de mettre en place un nouvel appareil administratif, capable par exemple de gérer les uniformes, de centraliser la fourniture du parent des munitions etc. Toutes ces réponses se généralisent assez vite à l’Europe, dans des cadres relativement différents selon les États. En France par exemple, le mercantilisme de Colbert s’impose dans les manufactures de textile pour la mise en place de fourniture d’uniformes, ce mouvement se poursuit lorsqu’il s’agit, à partir de 1689, de remplacer mosquée par des fusils. Les manufactures de Saint-Etienne, de Charleville sont alors mobilisées. Chez les Britanniques avec le Secretary at war ou selon le principe du nazir chez les Safavides, la question du partage des tâches est au cœur des réflexions. De façon claire, la guerre reste l’apanage des rois selon la formule célèbre gravée sur les canons de Louis XIV : ultima ratio regum. La guerre est à la fois définitions et symboles de la souveraineté du monarque ; qu’il s’agisse des tableaux consacrés à Louis XIV ou Élisabeth Ire le souverain se met en scène dans un costume militaire, bien qu’il s’éloigne concrètement du champ de bataille. L’exemple de Gustave II Adolphe, tué à Lutzen en 1632 à montrer le risque, déjà connu, de la présence du décideur suprême sur le champ de bataille. Pourtant par la suite, Frédéric II, Nader Shah, ou encore Napoléon et Shaka Zoulou sont autant de souverains ayant réussi à lier sur le champ de bataille la puissance de l’État au risque de proposer cette extrême concentration du pouvoir au hasard, et donc d’y poser les bases de la faiblesse de l’État. Le contrôle de la troupe est aussi nécessité absolue : les malheurs de la guerre rapportée par Callot en 1633 en est une preuve sinistrement éclatante. Mais ce contrôle est aussi celui qui permet d’alimenter la levée des troupes. Ainsi des lignes très enrichissantes permettre de suivre la gestion de l’enrôlement des gens de côte, selon le système de classe par exemple, afin d’armer les différents navires des flottes françaises britanniques au XVIIe et XVIIIe siècle. Là aussi il est nécessaire de nuancer certaines approches couramment admises : si l’on suit Clausewitz dans son art de la guerre, l’armée serait petit à petit devenue le refuge des marginaux et des sans grades. André Corvisier a su démontrer en son temps, comme le souligne Hervé Drévillon, à partir du cas français, que l’armée royale était déjà composé d’apprentis, d’ouvriers ou de paysans, donc de personnels tout à fait qualifiés, bien au-delà de ces gens de peu supposé grossir les rangs des futures armées révolutionnaires.

Suit alors un long développement consacré aux dimensions économiques de la guerre, dans ses applications essentiellement fiscales. En effet, la question de la pression fiscale est une des clés pour comprendre les mutations en cours aux XVIIe et XVIIIe siècle. Qu’il s’agisse des augmentations d’impôts successives de Louis XIII, Louis XIV ou Louis XV, ou des 3,5 % du revenu national anglais en 1670 passant à 12 % lors de la Guerre d’Amérique, la clé est bien celle de l’argent. Plusieurs réponses sont apportées pour répondre aux différents défis posés. Le déploiement du crédit, mais aussi la part de plus en plus grande prise par les élites financières. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre les tensions de plus en plus vive entre les charges de la noblesse et la nécessité de réforme voulue entre autres par Turgot et le Comte de Saint-Germain. Cette dernière échoue néanmoins à la veille de la Révolution ; c’est alors l’échec majeur à bâtir un système militaire affranchi des privilèges de la noblesse. Une mise en perspective avec le système des Qing illustre aussi une forme d’universalité de ces questions. Le pouvoir de l’Empire du Milieu vise à déconcentrer les forces en occupant le terrain de façon physique, pour mieux intégrer ce dernier, par de multiples garnisons. Il s’agit d’un projet global, visant à associer les élites, le peuple, les pouvoirs locaux pour offrir une base pérenne système. Mais cette déconcentration est dangereuse : la Révolte des Taiping entre 1851 et 1854, où les « Guerres de l’Opium » entre 1839 1842 et 1856 1860 sont autant de moments de montrer la faiblesse de ses choix. À chaque fois en effet, la dispersion est un moment de faiblesse, idée qui va s’ancrer d’ailleurs dans la vision que les Européens se font de cette Chine du début du XIXe siècle. Au Proche et Moyen-Orient, Ottoman et Perses rencontrent les mêmes problématiques. Qu’il s’agisse des réformes du sultan Mahmoud II visant à augmenter la pression fiscale, ce qui s’accompagne d’une hausse du mécontentement et des troubles, ou celle imposée dans la Perse de Nader Shah, c’est bien l’incapacité à développer un État moderne, à développer une économie puissante qui sont à la base du retrait progressif de puissance de ces États.

La société militaire, XVIe – milieu XVIIIe – Benjamin Deruelle et Hervé Drévillon

L’ouvrage se poursuit par une analyse des sociétés militaires. Si le chapitre consacré aux métiers des armes permet d’analyser plus avant plusieurs questions ayant déjà été abordé précédemment, tels que la profession de mercenaire, la naissance des armées permanentes dans l’État moderne et le développement d’une professionnalisation militaire, le chapitre suivant aborde des thématiques tout aussi enrichissantes. Les auteurs s’attardent en effet à développer leur réflexion autour de la culture et des identités militaires. Le monde de l’armée est un monde à part, reposant de plus en plus sur la symbolique de l’uniforme et de toute une série de signes distinctifs. L’un des intérêts majeurs de ce livre est de mettre en avant des mondes jusqu’ici plutôt en Europe. C’est donc avec délectation qu’il est possible de se plonger dans les pages consacrées à la culture du service japonais, littéralement au Bu-shi-do, c’est-à-dire « la voie et l’ensemble des pratiques observées dans la vie quotidienne et dans l’exercice des fonctions sociales du guerrier ». Cette éthique guerrière se retrouve sous une autre forme dans les principes de Sun Tzu et de son art de la guerre. La question de l’honneur impose un code extrêmement contraignant. Dans le cas japonais, le célèbre épisode des 47 Ronins permet de se faire une idée plus précise des différentes contraintes culturelles. Le suicide rituel, le seppuku, s’impose à la fois comme une punition mais aussi une grâce de la part du Shogun. La sédition nécessite la punition mais le maître reconnaît également dans cette histoire du début du XVIIIe siècle, la fidélité des Ronins vis-à-vis de leur maître défunt. Des dernières parties de l’ouvrage s’impose une idée centrale : le tournant du XVIIIe siècle comme la matrice des mutations de la guerre à l’aulne des impérialismes mais, surtout, des pratiques imposées par les révolutions libérales et patriotiques, poussant la guerre vers celle des nations.

La guerre et la mutation des empires, milieu XVIIIe – milieu XIXe – Bernard Gainot

La mise en place des empires, qu’il s’agisse des conquêtes espagnoles, ottomane ou du raj indien pose plusieurs jalons essentiels. Les Occidentaux profitent des querelles internes, mais leur supériorité technologique supposée doit être relativisée. Ainsi les Marathes, opposés aux Anglais au début du XIXe siècle, font-ils preuve d’une véritable résilience quant à leur niveau de sophistication technologique. Il leur manque néanmoins une véritable articulation politique et stratégique pour faire face aux Occidentaux. Ce sont donc bien les faiblesses de la machinerie étatique des entités impériales anciennes, et non un gouffre technologique traditionnellement invoqué, qui expliquent les succès occidentaux. La question de la traite des Noirs offre des pages essentielles qu’il conviendra de méditer avec soin pour dépasser les simples considérations morales. On lira ainsi avec attention les lignes lumineuses sur l’Empire ashanti dont la base structurelle, au XVIIIe siècle, est celle d’un État et d’une aristocratie pour qui la base guerrière nécessite esclave et armes. Petit à petit s’établissent des stratégies pour l’émergence d’une suprématie impériale occidentale au contact de ces acteurs. D’un côté, le gouvernement britannique de William Pitt (1766-1768) permet de mesurer l’approche globale des enjeux. De l’autre côté, la France a tendance à considérer ces territoires coloniaux comme des périphéries lointaines. On retrouve avec intérêt les analyses déjà évoquées d’Hugo Grotius quant à la volonté néerlandaise de défendre la liberté du commerce pour contester les approches monopolistiques anglaises. Enfin, le cas de l’Algérie et de sa conquête à partir des années 1830 pose les jalons des conquêtes de la fin du XIXe siècle dans un contexte cependant tout autre.

La guerre à l’âge des révolutions libérales et patriotiques, XVIIIe siècle – Bernard Gainot

et

Le temps des guérillas, XVIIIe – milieu XIXe – Nicolas Cadet

Les dixièmes et onzièmes parties s’appliquent à analyser en profondeur les ressorts de la guerre dans le contexte des révolutions et du développement des guérillas au XVIIIe et début du XIXe siècle. Fort à propos Bernard Gainot nuance la notion de guerre révolutionnaire. Le concept est lié aux mouvements politiques (essentiellement marxistes) du XXe siècle et ne peut s’appliquer à l’époque moderne ou simple campagne du début XIXe siècle qu’avec d’infinies précautions. Les comparaisons avec Mao Ze Dong ou Che Guevara peuvent sembler fructueuses mais sont porteuses de nombreux anachronismes. À la source de ces mutations, l’historien explore avec justesse les différents ferments de la révolution militaire et des communautés civiques. Ainsi les conflits précurseurs des guerres nationales, aux Provinces Unies ou en Angleterre, mais aussi les gains d’importance des États-Unis entre 1763 et 1783. De ces différentes expériences quelques points saillants peuvent être mis en avant. La guerre patriotique et celle de la lente construction du sentiment patriotique, dans une approche résolument manichéenne. La mise en place de milices citoyennes, leur armement, leur formation, sont autant de défis qui sont relevés tour à tour, en fonction des spécificités locales. Il est important de noter que la radicalisation qui touche la France au moment de la Révolution, prend pour partie racine dans les élans révolutionnaires initiés aux Provinces Unies lors des tensions de 1787 avec la Prusse. La Révolution française marque bien entendu un moment à part. Le peuple en armes, la symbolique de la prise de la Bastille, la guerre qui se généralise à partir de 1792, sont autant de défis pour une armée royale qui se transforme en armée de la République, outils de plus en plus destiné à se professionnaliser. On pourra noter le rôle central de Carnot, tant dans l’organisation que la réflexion tactique ; c’est ainsi que l’on redécouvre l’avantage de la pique en période de pénurie de fusils. Dans le même sens s’explique multiplication des unités de chasseurs et de dragons dans le cadre d’une défense pensée comme active, propice à la manœuvre. La question centrale des troupes reste néanmoins celle du nombre. Le volontariat cède petit à petit la place à la réquisition, ce qui est bien entendu et pousser plus avant par le Comité de Salut Public à mesure que la situation militaire se dégrade. Mais le plus intéressant dans cette analyse de Bernard Gainot reste à mes yeux les lignes lumineuses consacrées à l’héritage de la Révolution. Très peu de choses finalement, en dehors d’une mythologie populaire ou marxiste, relie les guerres révolutionnaires, ces soldats citoyens, aux révolutionnaires du XXe siècle et leur cortège d’imagerie tiers-mondiste. Ceci se retrouve également dans l’analyse de la guérilla terme ancien, dont le concept a été formulé dès 1611 par Sébastien de Covarubbias. Là aussi l’approche romantique pourrait guider une grille de lecture erronée des faits. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucune guérilla de l’époque napoléonienne n’a eu la moindre chance de l’emporter sur les armées régulières. Tout au plus ces mouvements ont pu mobiliser les ressources, disperser des forces, mais ce ne sont là que certaines des raisons de l’échec de l’Empire. Les guérillas d’Espagne, mais aussi celle de la Calabre et bien entendu de la retraite désastreuse de Russie (1812) furent des situations difficiles mais à aucun moment décisifs sur le plan militaire. La Révolution française semble avoir aboli la distinction entre le citoyen et le soldat ce qui fut propice à l’émergence du concept de guérilla. Dès la fin de 1793, la première phase de l’insurrection vendéenne, cette forme de guerre hybride, pose les jalons des moments à venir. L’historien s’intéresse au cadre juridique européen définissant la guérilla les réponses à y apporter. Ses mouvements ne sont pas homogènes, et ne constituent à aucun moment des troupes uniformes. Les phases de combat peuvent se succéder à des rythmes forts différents en fonction des saisons, des objectifs, et plusieurs grilles de lecture culturelle s’imposent. Ainsi le code de l’honneur propre aux espaces méditerranéens ne se retrouvent pas nécessairement dans les plaines de Biélorussie. Face à ses mouvements, la réponse a été extrêmement violente. Évoquées plusieurs fois, lors de la Guerre de Trente ans puis lors du sac du Palatinat en 1689 par les armées de Louis XVI, massacrer les civils, incendier les zones rebelles, furent autant de réponses d’armées régulières face à des mouvements insurrectionnels. Cette culture de la violence, transcende à la fois les espaces et les régimes politiques. Que ce soit pour lutter contre les insurgés espagnols, contre ceux de Calabre, ou après la Révolution française, notamment sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire pendant la conquête de l’Algérie entre 1830 et 1847, la radicalisation toucha tous les camps. En définitive, la violence des guérillas de l’époque napoléonienne n’est donc en rien un phénomène à part. Sur le temps long, dans des espaces très divers, les mêmes logiques ont pu se retrouver. D’un point de vue strictement militaire, les opérations de guérilla sont caractérisées par un harcèlement plus ou moins régulier, par des opérations refusant le contact direct même si, lorsque les conditions sont favorables, le choix d’une attaque frontale peut être envisagé. Il s’agit donc d’une stratégie essentiellement d’attrition, par harcèlement, visant à saper les forces et le moral adverses. Se pose alors la question des résultats, et ici la réponse, basée sur les faits et une analyse précise des différentes opérations, est sans appel. En Calabre par exemple, l’insurrection est écrasée en à peine moins d’un an entre 1806 et 1807, par à peine 10 000 hommes. Si l’on prend le cas espagnol, le seul réel danger pour les positions françaises, fut constitué par le Portugal, bastion de Wellington, depuis 1808. De la même façon en Russie, c’est plus le froid et la distance qui sont venus à bout de la Grande armée que les actions des partisans, même si par la suite l’imagerie patriotique russe s’en est largement emparée. Finalement c’est donc un tableau très complexe qui est brossé par l’historien, permettant lecteur attentif de nuancer l’imaginaire entourant cette période, et d’éprouver réellement toutes les ambiguïtés et les paradoxes de ses mouvements révolutionnaires.

Les guerres des nations, XIXe siècle – Nicolas Cadet, Hervé Drévillon et Bernard Gainot

La dernière partie de l’ouvrage permet de poser les jalons de la seconde moitié du XIXe siècle, marquée par les guerres des nations. Dans un premier temps les auteurs explorent plus avant, dans une approche thématique, l’extrême diversité des situations nationales. Ainsi si l’armée est le creuset de la nation en Amérique latine, la Grande Armée, cette « armé des 20 nations », offre une toute autre grille de lecture. Par définition extrêmement hétérogène, elle imposa de réfléchir à l’incorporation des étrangers dans le projet impérial. C’est ici qu’est abordé par exemple la mythologie entourant les Polonais ayant servi sous l’empereur, mythologie réactivée lors des affrontements contre la domination russe en 1831. La création de l’Italie, la renaissance de la Grèce, sont autant de moments permettant également de percer les liens entre la mise en place de milices, de troubles irrégulières ou petit à petit régulières, dans le projet national. Finalement la question centrale de la guerre est définie par la question du dernier chapitre, le 33e, « Qui est l’ennemi ? » En reprenant la question posée par Jean-Yves le Drian en 2016, les historiens posent quelques pistes de réflexion fructueuses. Par exemple, comment traiter la question des guerres civiles, laisser l’opposant à des citoyens soldats étrangers ? Dans ce second cas il ne peut être admis que le développement du sentiment national soit seul à l’origine des excès de violence lors des conflits. La question religieuse, est aussi au cœur de certaines réflexions. La révolte des Taiping en Chine en 1851, est dirigée par Hong Xiuquan qui se proclame alors frère cadet de Jésus. Est-ce pour autant une guerre religieuse ? La question est complexe, est en réalité ce soulèvement touche bien notre aspect, politiques et sociaux, lui permettant de recruter au-delà de la seule sphère chrétienne. La violence religieuse touche également les massacres commis par les Turcs contre les Grecs, à l’image de ceux de Scio peint par Delacroix en 1824. Pourtant là encore, la motivation religieuse ne se résume pas à un affrontement entre Chrétiens et Musulmans. La dimension nationale, mais aussi simplement une approche strictement militaire vienne compléter les causes purement religieuses. Dans le cadre des massacres de Chios il était ainsi important de rappeler que la perte ou le gain de cette île aurait un impact clé quant à la maîtrise de l’espace maritime ottoman. La terreur est donc ici un instrument de dissuasion classique, tel qu’on a pu le trouver à d’autres époques, dans d’autres régions, sans aucune dimension religieuse. Au moment de finir ce brillant ouvrage, deux réponses peuvent permettre de parachever de remplir le verre de l’envie de lui dire. L’ennemi, est aussi ce territoire inconnu, hostile sa faune et sa flore, de par sa vaste étude imposant démarches éreintantes empêchant toute gestion logistique autre que chaotique. Ce territoire est aussi l’enjeu de ces guerres, enjeux de la manœuvre, enjeux psychologiques, face à des acteurs qui peu à peu s’engagent dans une guerre où les moyens seront la clé : la guerre industrielle.

***

Un livre passionnant et stimulant à bien des égards. La suite à paraître chez Passé Composé, il reste deux tomes, sera attendue avec grande attention.