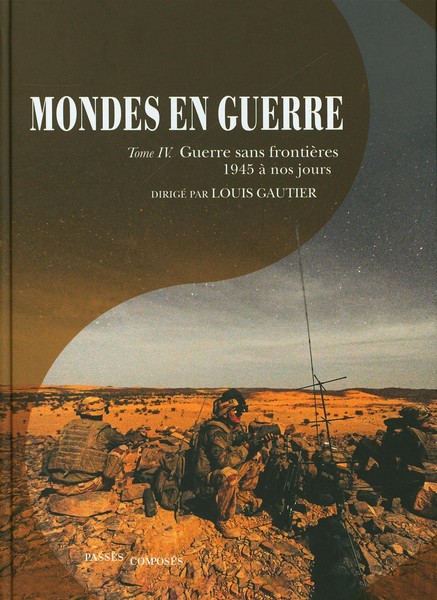

Mondes en guerre, tome 4, vient clôturer cette magnifique série dirigée par Hervé Drévillon. Après avoir exploré la diversité des pratiques guerrières de l’antiquité jusqu’à la seconde guerre mondiale ce dernier volume se propose, à travers le regard de différents spécialistes, de couvrir la période allant de la guerre froide à nos jours. Encore une fois le propos est agrémenté d’une iconographie particulièrement riche, de tableaux, de cartes de tout premier ordre. En 719 pages le lecteur plonge au cœur d’une réflexion dense, particulièrement stimulante, et il est conseillé de papillonner au gré des recherches et des envies, afin de laisser mûrir ces réflexions passionnantes.

Après une introduction générale particulièrement fournie, l’ouvrage est divisé en 3 parties, chacune étant subdivisée en différents chapitres. Cette structure a été celle des volumes précédents ; elle permet de pouvoir explorer l’ouvrage à partir de différentes entrées chrono-thématiques. Tandis que la première partie est ainsi clairement plus chronologique, la seconde est centrée sur une réflexion thématique en mettant en perspective la conduite de la guerre à l’ère nucléaire. Quant à la dernière, extrêmement bienvenue, elle permet de plonger au cœur des interactions entre combattants et technologies de plus en plus écrasantes, sans qu’elles soient pour autant définitivement décisives sur les résultats des confrontations.

Guerre sans frontières autour des conflits

C’est par la plume de Louis Gautier que nous pénétrons dans les entrailles de la guerre depuis 1945. Empruntant le chemin ouvert par Paul Veyne, le professeur en charge de la chaire « Grands enjeux stratégiques contemporains » à l’université Panthéon-Sorbonne Paris-1, rappelle en s’appuyant entre autres réflexions sur l’historiographie du genre, que la clé demeure moins de trouver des réponses que des questions pertinentes.

Depuis les temps les plus anciens, comme l’ont montré les trois précédents volumes, la guerre est un phénomène dont l’humanité a bien du mal à se débarrasser. La période la plus contemporaine n’échappe pas à la règle, même si certains ont pu croire un moment au triomphe d’une paix salvatrice.

La première leçon que l’on peut tirer de cette présentation liminaire est la nécessité, pour véritablement embrasser la guerre, non point de tirer des généralités, mais de s’intéresser à des cas particuliers. Quelques soient les évolutions technologiques, les armes employées, quels que soient les traces, représentations artistiques, la guerre est d’abord l’histoire d’un moment, d’un contexte. La déchiffrer impose d’appréhender la multiplicité de ses visages, par une multiplicité d’approches. Les spécialistes contemporains se sont ainsi petit à petit dégagés des tendances, des modes, rappelées par l’historien autour d’exemples comme les théories philosophiques d’un Friedrich Hegel, des études historiques démonstratives d’un Victor Davis Hanson ou de tous les écrits autour du concept de grande stratégie, pour préférer une approche plus factuelle, le plus possible à l’abri des préjugés. C’est dans ce sens que la méthode statistique s’est imposée, jusqu’à aller vers la mise en place de modélisation mathématique, par exemple dans le cas de la dissuasion nucléaire lors de la guerre froide. Le problème soulevé, la difficulté d’appliquer des classements satisfaisants à certains événements, posa assez vite d’autres difficultés, écrasant de chiffres des dimensions idéologique, culturelle, socio-économique ou encore politique. C’est ici qu’est justement rappelée l’ambition de cet ouvrage : ne pas négliger l’apport statistique, les études comparées, mais être aussi capable de dépasser la polarisation des violences de guerre, de creuser la singularité de chacun des conflits, sans négliger pour autant ce qui peut les unir d’un point de vue historique.

Depuis 1945 la guerre semble s’être graduellement diluée dans un concept de conflit, si ce n’est dans un éclatement du terme, dans une difficulté à mettre en perspective ses réels impacts. Ainsi se pose la question du poids relatif des conflits récents, par exemple ceux générés par la lutte contre le terrorisme depuis 2001, au regard de la crise financière de 2008 ou de la pandémie de la Covid 19 que nous subissons actuellement. Il est particulièrement stimulant de noter que les conflits semblent se détacher de la guerre, empruntant ici la voie juridique et diplomatique, plus que répondant à une réalité absolue. Louis Gautier développe fort à propos l’idée selon laquelle la guerre est aujourd’hui regardée par la lunette des conflits. Un exercice nécessairement réducteur, qui aboutit de façon paradoxale à une banalisation du recours à la force, alors que la guerre était présentée comme l’absolu à éviter à tout prix. L’action militaire s’en est d’ailleurs trouvée de façon paradoxale réhabilitée depuis les années 90, à travers différents discours politiques, à travers la volonté d’intervenir pour des raisons humanitaires ou au service de la paix.

Poursuivant sa mise en perspective, l’historien convoque John Lewis Gaddis et son expression « longue paix », formulée en 1986 dans un article de la revue International Security, qui serait la photographie des relations internationales depuis 1945. La clé de lecture principale serait que la puissance nucléaire, sa capacité destructrice absolue, a rendu impossible tout affrontement majeur. Cette paix serait donc caractérisée par la persistance de conflits, avec une forme de certitude qu’une limite ne pourrait être franchie, du fait de la crainte d’une destruction mutuelle. D’une certaine façon depuis 1991, cette prolongation serait nourrie par 2 idées : la bombe atomique empêche la guerre sous sa forme extrême, tandis que le commerce incite les principales puissances à préserver, peu ou prou, les équilibres actuels. Bien entendu ceci doit être questionné : depuis 1945 environ 210 conflits ont ravagé diverses régions du monde, entraînant la mort de plus de 25 millions d’êtres humains. Cette longue paix est aussi celle de la prolifération d’armes de toutes sortes, capables de s’attaquer y compris à la nature, à l’image de l’agent orange épandu par les Américains au Vietnam. Qu’on se le dise, cette longue paix n’a pas été un moment de quiétude.

La réflexion irriguant le droit international autour des limites imposées à la force, la place de ce dernier, la question de la sécurité comme point cardinal des affaires des États, offrent un tableau plus pertinent que cette expression globalisante de longue paix. Bien que nombreux furent les efforts pour légaliser les opérations militaires, pour en limiter les excès, force est de constater que la norme du droit s’est petit à petit effacée face aux technologies nouvelles et face aux réalités parfois sordides du terrain. Le cas des Kurdes, abandonnés à leur sort, pris entre les intérêts divergents ou convergents de puissances extérieures, est en ce sens particulièrement percutant.

C’est ainsi que nous avançons petit à petit au cœur du propos de cet ouvrage. « Guerre en chaîne » empruntée à Raymond Aron, conflits en grappe, mondialisation des enjeux de sécurité, difficulté à délimiter une guerre, conflit de 5e génération, après la pierre, le fer, le feu, l’atome, où les bits deviennent le nouveau nœud gordien les tensions et des pratiques guerrières, sont autant de thématiques qui seront abordées lors des 3 parties de cet ouvrage.

De la guerre froide aux conflits d’aujourd’hui

Au cœur de cette période, classiquement divisée en 2 moments, 1945-1991, et de 1991 à nos jours, s’inscrivent des logiques qu’il convient de préciser. La première est caractérisée par la fin d’un cycle de guerre mondiale, par l’épuisement de cette idée d’un conflit total, généralisé. La pierre angulaire de cette évolution, de cette rupture, s’est bien entendu nourrie de la peur du nucléaire. Pour autant, et c’est là une seconde caractéristique majeure, la paix reste un horizon incertain car des puissances se sont accommodées d’une succession de guerres, de conflits violents, limités certes lorsqu’on songe aux ravages la seconde guerre mondiale, mais néanmoins destructeurs selon les régions, et particulièrement violents. Si la guerre froide et la période post guerre froide semblent caractérisées par des conflits aisément identifiables, guerre de Corée par exemple, guerre du Golfe, diverses logiques conflictuelles imposent leur propre grille de lecture, leurs propres mécanismes. Ainsi, dans le cadre du Moyen-Orient, les tensions armées des années 70 semblent constituer un continuum jusqu’à nos jours, rendant de facto cette césure de 1991 moins pertinente. La chronologie et l’approche événementielle est clairement assurée, car elle doit servir de socle à une réflexion plus thématique par la suite.

Paix impossible

Ce premier chapitre permet de revoir des faits et des crises qui semblent connues. Le découpage chronologique est limpide et on pourrait être tenté de le survoler, à moins de chercher une remise à niveau sur quelques points particuliers. Louis Gautier livre un travail de synthèse très efficace qui mérite qu’on s’y attarde, en s’appuyant sur des cartes et documents judicieusement choisis. Le spécialiste commence par rappeler ce qui pourrait être des évidences, qui ne sont pas accessoires à l’heure où la guerre froide a véritablement fait son retour dans les programmes de Terminale. Cependant, avec un temps horaire relativement restreint au regard des problématiques de ce demi-siècle, ce travail de synthèse trouvera assurément sa place pour nourrir la réflexion des collègues intéressés. Tout d’abord si la guerre froide est née de la seconde guerre mondiale, on ne peut appliquer cette logique d’ascendance directe à notre monde. En effet, des logiques plus profondes, ancrées dans le temps long, dépassent les bornes 1945 – 1991 et nombreuses sont les crises actuelles qui trouvent leurs germes bien avant la guerre froide.

Quelques idées peuvent être rapidement rappelées ici. Dans un premier temps, le poids central de la conférence de Yalta dans la mise en place de la guerre froide. Cette conférence est mise en perspective avec une plus ancienne et parfois peu traitée, faute de temps, dans les programmes, Arcadia, réunissant Churchill et Roosevelt entre la fin du mois de décembre 1941 et le début du mois de janvier 1942. C’est dans ce cadre que fut approuvée la déclaration des Nations unies, signée le 1er janvier 1942, entre autres par les deux grands vainqueurs de la guerre, États-Unis et URSS. La priorité fut alors donnée à la victoire contre l’Allemagne nazie et les rivalités, les différences idéologiques profondes, furent laissées de côté. Le spécialiste démontre avec brio comment, tout au long de la conférence de Yalta, se sont noués des compromis incertains qui débouchent finalement sur la division du monde en deux blocs antagonistes. Le blocus de Berlin, la guerre de Corée, la définition de la « coexistence pacifique » et les crises qui, à l’instar de celle de Cuba en 1962, poussèrent le monde au bord de l’abîme, sont traités sous forme d’encarts extrêmement clairs. Une très bonne synthèse de deux pages permet de revenir sur les guerres du Vietnam. Le tournant central, le point de bascule des années 70, conduit la réflexion vers le dénouement final, après les ultimes points de tension début des années 80.

C’est donc un chapitre très stimulant, qui démontre comment cette période si particulière a structuré la fin du XXe siècle. Bipolarisation des relations internationales, phases de tension et de détente qui n’en ont pas pour autant annulés les conflits, à l’image de la cinquantaine d’entre qui ont prélevé leurs lots de morts sur la planète. Le poids de la course nucléaire, acté à partir de 1953 sous une forme d’équilibre de la terreur, a rendu impossible toute confrontation directe. C’est de l’intérieur que l’URSS s’effondre tandis que les États-Unis semblent s’imposer comme la seule superpuissance. Pourtant, la réalité profonde rattrape bien vite les analyses d’alors qui prévoyaient la fin de l’histoire.

Les nouvelles voies de la guerre

Un risque émerge dans l’analyse avec le triomphe américain de 1991 : négliger le rôle du vaincu, de l’URSS, pendant et aux lendemains de la guerre froide. Il convient, le rappelle justement Louis Gautier, d’insister sur le parallèle que l’on peut établir entre les deux colosses pour ne point minorer le vaincu : emploi de la même brutalité, conviction de défendre le bien, le progrès, soutient des régimes autoritaires voir dictatoriaux dans les deux cas, ce qui est plus problématique pour la démocratie, modèle censé incarné par les États-Unis. Surtout, cette guerre froide a été un moment de progrès technologiques immenses, à des fins militaires, mais avec de réels impacts dans le monde civil, à l’image de l’informatique.

Pour en revenir au temps long, il ne faut pas sous-estimer les racines profondes de l’approche russe dans les logiques soviétiques, et de facto leur permanence actuelle. On pourra citer en exemple le tropisme pour conquérir des accès en mer chaude avant la guerre froide, pendant la guerre froide, et encore de nos jours. 1991 n’est donc pas une réelle rupture, et ceci est également vérifiée dans les évolutions militaires. C’est pendant la guerre froide que se sont développés des armements de guerre électronique, des systèmes d’acquisition toujours plus précis, sans qu’il soit abandonnés de nos jours, loin de là, et ce malgré la disparition progressive de l’hypothèse d’un conflit direct, destructeur, dans le centre de l’Europe.

D’une certaine façon, la guerre froide a pu mettre sous le couvercle des rivalités régionales anciennes que la fin de l’opposition Est-Ouest a remis sur le devant de la scène. En somme tel un retour de l’histoire, là où Francis Fukuyama pensait au contraire à la fin de cette dernière. Conflits sécessionnistes concernant les membres de l’ex-URSS, tensions profondes en Afrique, au Moyen-Orient, sont autant de points développés par le spécialiste. En l’espèce, les pages consacrées à l’Afrique sont particulièrement stimulantes. Après un rappel de la mise en place de frontières des États fixés au congrès de Berlin à la fin du XIXe siècle (1885) par les puissances européennes, plusieurs focus sont proposés sur les différents conflits armés et les tensions qui ont secoué l’Afrique. Là encore la question de la guerre froide n’est pas tant celle d’une rupture que d’une matrice d’évolutions contrariées. De nombreuses tensions traversent cette césure pratique de 1991, trouvant leurs racines dans des conflits au cœur des années 60 ou 70, par exemple dans le cas des tensions entre la Libye et ses voisins, autour du Ghana dans les années 60 avec le Togo et la Côte d’Ivoire, pour ne citer qu’eux. Contrairement à une première approche rapide qui imposerait ses évidences, l’essentiel des conflits étudiés sont de nature intraétatique. On songera ainsi particulièrement aux tensions récurrentes entre agriculteurs sédentaires et pasteurs nomades dans le Sahel, mais encore plus dans la guerre civile génocidaire de 1994 au Rwanda. Dans cette perspective, on ne peut passer sous silence le rôle des anciennes puissances coloniales, à l’image de la France, dont les missions passent d’un soutien aux régimes en place, à des engagements menés au nom du droit, du maintien de la paix, de la stabilité locale. C’est aussi le retour d’anciens acteurs, les Russes et les Turcs à partir des années 2010 en Libye par exemple, l’implantation de la Chine qui, depuis 2007, détient une base à Djibouti, sans parler des interventions régulières de différentes puissances arabes, à l’image de l’Arabie Saoudite ou du Qatar.

Finalement l’une des questions centrales de cette période post 1991 renvoie à celle de la mise en place d’un nouvel ordre international. L’une des clés majeures de l’analyse proposée ici est de rappeler que rien n’a véritablement été mis en place dans la suite de l’effondrement du bloc de l’Est. Le fonctionnement de l’ONU est revenu aux bases de 1945, dans un monde qui a pourtant profondément changé, et les quelques accords ont pris la forme de traités de désarmement concernant l’Europe. Si, de façon globale, les arsenaux des anciennes puissances occidentales et russes se sont largement réduits, il n’en reste pas moins que la question du nucléaire n’a pas été résolue au cours de ces années 1990. Globalisation des échanges, apparition de nouveaux acteurs mondiaux tels les mouvements terroristes, mais aussi les firmes multinationales, les O.N.G., sont autant de variables nouvelles qui rendent difficile la lecture de cette période. C’est donc plutôt vers le retour d’une conflictualité, le retour de l’usage de la force, dans un monde marqué par l’apparition de nouvelles puissances nucléaires, telle l’Union Indienne et le Pakistan qui s’imposent la fin des années 90, que se tourne le visage de la guerre. Le paradoxe est qu’alors que se multiplient l’adoption de conventions, d’accords sur la limitation des armements, par exemple la Convention sur l’interdiction des armes chimiques entre en vigueur en 1997, la création de la cour pénale internationale 1998, les tribunaux mis en place pour les massacres commis en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, se multiplient aussi les interventions militaires au service de la paix et la violence au nom du droit.

Au cœur de ce basculement la guerre du Golfe de 1990 devient ainsi « la mère de toutes les batailles ». La communauté internationale se met d’accord pour mettre en œuvre tous les moyens pour mettre fin à une agression. Pas plus la Chine que la Russie ne s’opposent véritablement à ce glissement. Tandis que la supériorité militaire des Occidentaux est écrasante sur le champ de bataille désertique, Saddam Hussein cherche une porte de sortie dans une guerre qu’il veut symbolique, d’un affrontement entre le monde arabe et musulman et les occidentaux. S’il échoue, d’autres s’emparent de ces questions à sa suite, au cours des dernières années de la décennie. Le problème majeur semble donc être l’extrême difficulté d’imposer véritablement des règles pérennes, des logiques claires reconnues de tous dans le cadre des relations internationales. La guerre reste ce caméléon difficile à appréhender, et se mue petit à petit en conflit aux contours vaporeux. Dans ce cadre, les puissances interviennent pour le droit, pour la paix, mais aussi de plus en plus pour leurs propres intérêts de sécurité.

Le temps des conflits

La logique semble implacable : le Pacte de Varsovie et l’OTAN sont nés de la guerre froide, pour la guerre froide. En 1991 cette dernière s’achève finalement sans affrontement direct et, dans le sillage du bloc de l’Est, le pacte de Varsovie s’effondre sur lui-même pour disparaître. La guerre froide a cessé d’apporter une quelconque légitimation à cette alliance militaire défensive. 30 ans plus tard, l’OTAN existe toujours.

Après un retour sur les bases de cette pax americana forgée dans les sables du désert irakien, dans les investissements en apparence sans limites au service d’une supériorité technologique totale sur leurs adversaires potentiels et sur une mise en action efficace de l’usage de la force en apparence au cœur des conflits en ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001, après l’échec somalien, l’analyse se focalise autour des suites du 11 septembre 2001. Si ces attentats ont profondément marqué l’imaginaire collectif, il n’en reste pas moins que ce n’est pas la première fois que les États-Unis ont été frappés par des attentats, tout au moins leurs intérêts, à l’instar de nombre de leurs alliés au premier rang desquels la France. Massacre de l’équipe olympique israélienne à Munich en 1972, cycle d’attentats terroristes en France dans les années 80, attaque suicide à Beyrouth en 1983 contre les forces françaises et américaines représentant la force multinationale de sécurité mise en place dans le cadre de la guerre civile qui ravage le Liban, furent autant de signes d’alerte clairs. Déjà en 1993, sur le sol des États-Unis, une tentative de dynamitage du World Trade Center avait été perpétrée par des terroristes islamistes.

Il apparaît ainsi que le nœud des évolutions court entre la guerre du Golfe de 1991 qui marque le changement de contexte stratégique global, avec la domination occidentale du point de vue militaire, et le glissement vers une nouvelle quête pour la sécurité internationale face à la menace terroriste incarnée de façon spectaculaire le 11 septembre 2001.

Cette nouvelle matrice imposée par les visages nébuleux du terrorisme d’Al Qaïda, qu’Oussama Ben Laden a longtemps symbolisé, avant d’être concurrencé lui-même par DAESH et Abou Bakr al-Baghdadi, structure depuis une part majeur des situations conflictuelles. Afghanistan depuis 2001, Irak depuis 2003, sont autant de lieux ravagés par la guerre, symboles des conflits internationalisés contre le terrorisme insaisissable. Il faut cependant, rappelle Louis Gautier, raison gardée. Le phénomène a plus bouleversé les esprits qu’il n’a véritablement changé la face du monde. Ces attaques, ces attentats au cœur de l’Occident, ont été des révélateurs de vulnérabilités certes, mais à aucun moment ils n’ont véritablement modifié l’ordre international, pas plus que remis en question la puissance militaire née des sables irakiens de 1991. Cependant, si la hiérarchie n’a pas été mise à plat, les réactions et contre réactions qu’ont entraînées ces attaques ont modifié la logique internationale et questionné l’efficacité de la force brute sur le plan politique. Aux racines plus profondes de ces interventions, ce que d’aucuns pourraient qualifier d’aventure pour critiquer l’administration de George W.Bush ayant décidé invasion de l’Irak en 2003, se retrouve le substrat de la fragilité financière qui a nourri la crise de ce problème en 2008. La guerre en Afghanistan et en Irak ont nécessité des investissements immenses, ce qui a pour partie fragilisée une économie exploitant dangereusement le phénomène de bulle spéculative, de mécanismes complexes de taux d’intérêt et de diffusion de produits financiers toxiques ayant mené au crack.

Même si la supériorité économique et militaire des États-Unis reste réelle, ce monde nouveau n’en reste pas moins caractérisé par la montée en puissance de compétiteurs, et aux premières duquel la Chine de Xi Jinping s’impose. Qu’il s’agisse des revendications territoriales en Asie, qu’il s’agisse de la montée en gamme de sa puissance militaire, de ses capacités de destruction, la puissance chinoise est totalement ancrée dans une ligne directrice qui vise à contester la puissance américaine. Mais c’est un spectre bien plus large qui doit être proposé à l’analyse. Le retour de la Russie, qu’il s’agisse de la Crimée, de façon plus générale de l’Ukraine en 2014, mais aussi de l’Ossétie face à la Géorgie en 2008, des interventions sur le théâtre syrien, de la fourniture d’armement à Ankara, à l’image des missiles sol air S–400 Triumph au grand dam de ses partenaires otaniens, sont autant d’indicateurs d’une remontée en puissance de l’ancien compétiteur de la guerre froide. Cette Russie de Vladimir Poutine, faute de moyens, ne peut se permettre cependant une grande politique internationale plus agressive, mais elle s’avère particulièrement habile à jouer des vulnérabilités européennes et des reculs américains.

Il a donc fallu une décennie pour que le monde entre de plain-pied dans le XXIe siècle. Ce siècle est celui de la guerre, de la volonté de préserver la paix, de préserver la sécurité, autant que le précédent. Mais c’est aussi un siècle nouveau, baigné d’applications numériques, l’intelligence artificielle, un siècle où le regard change sur les conflits armés sans que ces derniers ne semblent prêts de disparaître.

Les grammaires de la guerre moderne

Après une approche chronologique ce chapitre qui clôture la première partie est clairement plus technique et conceptuel. Yves Boyer se propose en effet, par l’analyse de conflits majeurs comme la guerre de Corée ou les opérations plus récentes telle l’Opération Barkhane au Sahel depuis 2014, de définir la façon de penser et de conduire la guerre.

Consacré à l’emploi des forces classiques le chercheur propose deux périodes distinctes pour l’emploi de ces dernières depuis 1945. La première, dans la droite ligne de la seconde guerre mondiale, a été dominée par les approches américaines et soviétiques. Dans les deux cas il s’agit de deux grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale, chacun avec leurs spécificités. Aux Américains la capacité à se doter d’une masse de matériels de plus en plus performants, à la logistique infaillible, au service de la capacité à délivrer une puissance de feu sans pareil. Du côté soviétique, jusqu’aux années 70, le modèle repose sur la masse tout court, à commencer par la masse humaine, qui a permis, malgré les pertes effroyables de la seconde guerre mondiale face aux forces allemandes, d’emporter la victoire. Même si, au tournant des années 1970, les évolutions technologiques amènent quelques évolutions, c’est avec les bouleversements des nouvelles technologies de l’information et de la communication que la façon d’appréhender la guerre prend un virage majeur, dans les années 1990.

En analysant la guerre de Corée entre 1950 et 1953, et la guerre sino indienne de 1962 Yves Boyer démontre à la fois les héritages de la seconde guerre mondiale, mais aussi les spécificités de ces deux guerres majeures. Dans le premier cas, les officiers et sous-officiers américains qui portèrent le feu contre leurs homologues chinois et nord-coréens, sont les mêmes qui, entre 1944 et 1945, ont emporté la victoire pour l’Oncle Sam. Cette « guerre en accordéon » a donc été celle d’une forme de continuation des acquis, avec néanmoins des nouveautés marquantes telles la multiplication des avions à réaction et la nécessité pour les forces américaines et leurs alliés occidentaux de davantage investir dans la reconnaissance. Ceci impactera par exemple la guerre froide avec la création de l’avion U2 et mènera au développement des satellites de reconnaissance. Le conflit qui opposa la Chine et l’Inde en 1962, et qui est assez peu connu finalement, mérite que l’on s’y attarde car il est porteur de plusieurs conclusions toujours d’actualité. Dans un premier temps, il permet de mettre en avant que le pouvoir politique, déconnectés de la réalité stratégique, peut s’embarquer sur des chemins extrêmement aventureux. La nécessité de se préparer, la nécessité de bien connaître les théâtres d’opérations, sont autant d’atouts qui ont fini par jouer en faveur de la Chine, tandis que l’armée indienne mal équipée, manquant cruellement d’expérience, mais aussi de capacités militaires réellement efficaces, ont mis le pays en grand danger, au point que Dehli dû solliciter l’aide des États-Unis. Si la victoire chinoise fut écrasante, la situation n’est toujours pas réglée et, pour ne citer qu’eux, en mai et juin 2020 des incidents ont opposé forces chinoises et indiennes sur les contreforts himalayens.

Suivent deux analyses qui seront d’une grande aide pour les cours de spécialité géopolitique en Première et Terminale. D’un côté une réflexion sur le modèle de guerre américaine entre 1960 et 1980, à travers la stratégie du containment. De l’autre le contre-modèle soviétique et l’approche opérative de la guerre. Pour le premier, né d’un apprentissage progressif de la guerre et de la stratégie, il s’agit de remettre en perspective les écrits de l’amiral Alfred Thayer Mahan, et sa théorie faisant de la mer le socle de la puissance américaine, puis ceux du géopoliticien Nicholas Spykman, admirablement étudié dans une somme qui lui a consacré Olivier Zajec, et sa théorie du Rimland. Grâce à une carte permettant de mettre en relation la théorie de Halford John Mackinder du Heartland et celle de Spykman, Yves Boyer démontre l’architecture du Containment visant à tenir certains points stratégiques pour permettre aux États-Unis devant une chance de l’emporter face à son adversaire communiste. L’idée centrale était de planifier une guerre d’attrition, grâce au matériel surabondant fourni par les usines américaines, en tenant quelques points clés, ainsi l’Europe sous protection de l’OTAN par exemple, permettant ainsi de pouvoir acheminer toujours plus de renforts sur le long terme pour l’emporter. En quelque sorte, il s’agissait de mener la guerre le plus loin possible des États-Unis.

Du côté des Soviétiques, l’approche a longtemps reposé sur une idée centrale une masse considérable d’hommes et de matériel, donnant un rapport de force numériquement largement supérieur face aux Occidentaux, afin d’articuler des opérations dans le temps long et la profondeur pour emporter la décision. On retrouve ici ce qui avait permis l’écrasement de l’armée allemande lors de l’opération Bagration de l’été 1944, véritable modèle du genre de l’art opératif soviétique. Pour répondre à ce défi l’OTAN a très vite fait le choix de miser sur certaines contraintes géographiques de la RFA, permettant une meilleure défense, canalisant les axes de progressions potentiels des Soviétiques, ainsi la fameuse trouée de Fulda, et en déployant un matériel qualitativement supérieur destinée à briser les masses mécanisées du Pacte de Varsovie. Au tournant des années 70, prenant conscience du différentiel qualitatif de leur matériel en leur défaveur, les Soviétiques furent donc amenés à revoir leur copie. C’est ici que le chercheur met en avant les travaux du maréchal Nicolaï Ogarkov. L’idée centrale était alors de compenser la faiblesse relative de certains moyens techniques par une réflexion doctrinale beaucoup plus aboutie que celle des Américains. En plongeant dans les racines de l’histoire militaire russe, y compris par exemple la guerre russe turque de 1878, avec les raids en profondeur des cosaques, en retrouvant la richesse de la réflexion des années 30, y compris de victime des purges staliniennes comme le maréchal Toukhatchevski, c’est par l’innovation doctrinale que les Soviétiques répondaient aux défis américains.

Avec la fin de la guerre froide et à l’image de l’opération « tempête du désert », de ses résultats militairement incroyables, s’impose une nouvelle grille de lecture dans l’approche de la guerre. L’essor sans précédent des technologies se traduit par une révolution dans les façons de penser, de planifier, de mener la guerre, ce qui a nourri la RMA, la révolution dans les affaires militaires. Qu’il s’agisse des opérations aériennes en Yougoslavie, qu’il s’agisse de la planification militaire durant tempête du désert, tout semble tourner autour d’une approche toujours plus high-tech. Ceci nécessite bien entendu toujours plus d’investissements, dans des équipements capables de relever des défis technologiques toujours plus poussés, à l’image de l’avion de combat F35 de Lockheed Martin qui s’apparente de plus en plus à un gouffre sans fond. Mais, revers de la médaille, la complexité des opérations trouve également un écho chez les adversaires. Si les progrès technologiques sont largement menés par les Américains, leurs adversaires potentiels ne sont pas en reste et il faut sans cesse s’adapter, réfléchir.

La question de l’état-major américain est ici au cœur des analyses, reposant la fois sur les algorithmes des ordinateurs, mais aussi et surtout sur une densité sans précédent des personnels travaillant pour le Pentagone. Face à ces évolutions, Russes et Chinois apportent leur propre révolution conceptuelle. C’est toute l’idée d’adapter l’outil militaire sans forcément suivre la course imposée par les États-Unis. C’est la guerre hybride, qui apparaît dans la littérature militaire dès 1998, ce sont les analyses du général Valéry Guerassimov, chef d’état-major russe, autour de l’utilisation nécessaire, pertinente, de la propagande, de la subversion pour déstabiliser par exemple des démocraties. La Chine travaille aussi ces questions, et l’on note une très forte proximité, une réelle collaboration entre Moscou et Pékin sur ces questions. La clé semble autant la haute technologie que la capacité à développer une forme de rusticité des combattants sur le terrain. La mise en perspective de l’opération d’arcane, la réflexion sur une guerre à la française, permettent de mesurer les influences exercées tour à tour par les États-Unis et leurs principaux concurrents russes ou chinois. D’un côté une guerre toujours plus high-tech, menées par des drones, avec des forces moindres, et de l’autre une capacité aussi, totalement nécessaire, à pouvoir déployer des forces rustiques, dans un environnement particulièrement hostile. Nécessité de disposer de toujours plus d’informations, nécessité de limiter les dommages collatéraux, nécessité de s’adapter un adversaire qui lui s’adapte extrêmement bien, y compris face à des forces pourtant technologiquement largement plus avancées.

De façon assez paradoxale la nouvelle grammaire de la guerre est celle d’une invasion toujours plus grande de la technologie, permettant d’acquérir une réelle supériorité tactique, mais mettant aussi ces possesseurs, ces utilisateurs, sous une forme de menaces permanentes d’une surprise, d’une paralysie rendue possibles par la cyber guerre. La boucle est bouclée avec les attentats du 11 septembre 2001 : avec un budget ridicule, comparé aux dépenses de la mise en action d’un simple F 35, un groupe modeste, déterminé, a obtenu une surprise stratégique et une victoire morale énorme.

La conduite de la guerre à l’ère nucléaire

Entamée lors du chapitre précédent, l’approche thématique est à présent la ligne directrice de cette seconde partie. Divisée elle aussi quatre chapitres, elle permet de faire le tour des questions complexes, parfois techniques, mais avec toujours le souci de rester accessible chez les différents auteurs.

C’est Louis Gautier qui une nouvelle fois propose de définir les axes principaux de cette séquence. Les bouleversements induits par le feu nucléaire ont profondément impacté la façon de conduire la guerre même si, en réalité, des dynamiques anciennes ne peuvent être occultées et, finalement, des façons ancestrales de mener la guerre ont traversé le règne en apparence écrasant de l’atome. Au-delà du feu nucléaire d’autres clés sont en effet à mettre en perspective : la mondialisation des échanges, la quête pour la sécurité collective symbolisée par les actions de l’ONU, la place prise par le droit international, les différentes hybridations, pas nécessairement nouvelle d’ailleurs, sont autant de jalons qui ont imposé leur propre rythme à cette ère.

Compétition nucléaire, déséquilibres de la prolifération

Un premier chapitre, dirigé par Nicolas Roche et intitulé « De la compétition nucléaire au déséquilibre de la prolifération », permettra assurément pour nombre de collègues une mise à jour salutaire dans la perspective du travail en spécialité géopolitique de terminale, particulièrement pour le thème sur la connaissance, mais aussi celui sur la guerre. Spécialiste de la question, directeur du centre interdisciplinaire d’étude sur le nucléaire et la stratégie de l’École normale supérieure et diplomate, Nicolas Roche permet de dégager les principales problématiques de façon limpide. Les nécessaires données techniques sur les armes nucléaires sont agrémentées de schémas qu’il sera aisé d’exploiter avec des élèves. Ce sont surtout les questionnements, les angles d’attaque, qui constituent l’intérêt principal de cette lecture. Cette arme nucléaire qui a fini par s’imposer dans le creuset des deux guerres mondiales, rencontra de nombreuses résistances, notamment de la part des scientifiques, conscients des enjeux potentiellement apocalyptiques. Car dans un premier temps cette arme a été pensée comme une carte tactique absolue, visant à débloquer une situation particulière. Au-delà des bombardements de l’Hiroshima et Nagasaki, c’est l’exemple de la bataille de Dien-Bien-Phu, en 1954, qui pose les bases du problème. En ce début des années 1950, du côté français en l’occurrence, mais c’est aussi vrai en URSS aux États-Unis, l’arme nucléaire est perçue comme l’arme du déblocage, permettant de renverser le cours d’une bataille. Le retour sur la potentielle utilisation d’armes nucléaires, données par les États-Unis à la France pour se sortir du piège de la cuvette de Dien-Bien-Phu, permet de rappeler qu’avant d’être une arme dissuasive, la bombe atomique fut une révolution dans l’art de faire la guerre.

Le poids de la crise de Berlin (1961), celui de la crise de Cuba (1962), cette crainte d’une course à l’abîme permit, petit à petit, de nourrir la réflexion sur la dissuasion. Il est d’ailleurs intéressant de noter que si cette idée d’un non emploi l’a emporté dans la guerre froide, la question semble aujourd’hui beaucoup moins tranchée, dans le domaine tactique du moins, comme le rappelle Nicolas Roche à propos du discours ambigu sur la question de la Russie actuelle. C’est aussi toute la réflexion autour de la prolifération des armes nucléaires, en Chine, en France, au Royaume-Uni, mais aussi en Inde au Pakistan, la volonté la Corée du Nord que s’en doter qui nourrissent une réflexion extrêmement stimulante. Mais cette arme absolue est-elle réellement une limite ? Peut-on nier la dissuasion, par la mise au point de bouclier antimissile ? Quel est l’évolution de la position des autorités religieuses sur la question ? Celle du droit international et de la cour de justice, ou encore des philosophes ? Autant de pistes à découvrir, à méditer, à s’emparer pour nourrir nos propres réflexions et construire nos cours.

Guérillas, terrorismes et guerres irrégulières

C’est un chercheur, reconnu pour ses travaux sur le terrorisme et les guerres irrégulières, qui propose un chapitre 6 consacré aux guérillas extrêmement stimulant. Ici encore ce sont des questions qui se retrouvent au cœur des programmes de collège et plus encore de lycée depuis quelques années. Élie Tenenbaum offre une analyse à la fois dense et fine, extrêmement efficace étayée de nombreux exemples, de cartes, permettant assurément de mieux nous emparer de ces questions d’actualité. À la base retrouve une réflexion sur le statut du combattant, les germes sont anciens. La distinction entre le soldat et le non-combattant répond à une recherche d’un idéal type de la guerre irrégulière, une définition légale, mais doit aussi prendre en compte la nécessité de s’adapter à la puissance de feu toujours plus grande offerte par les évolutions technologiques. L’historien nous permet, de l’Asie à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient et différentes crises nationales, de percer les secrets anciens de certaines logiques conflictuelles, tout en analysant la logique liée à la guerre froide, l’intervention de puissance par exemple, et celles qui poursuivent leur route depuis 1991. Après le temps des guerres de libération nationale entre 1945 et 1975, finalement assez classiques quelques furent les théâtres d’opérations, le monde a basculé, embrassant de ses atours multipolaires, jusqu’en 2000, une dialectique entre guérilla et terrorisme. La forêt, la jungle ou les montagnes, terrains d’affrontement irréguliers classiques, ont vu s’imposer aussi le théâtre urbain au cœur de cette guerre caméléon. De façon méthodique, Élie Tenenbaum brosse le tableau qui permit la genèse d’un anathème, les nouvelles logiques au cœur de tensions intra mais aussi interétatique, avec par exemple le rôle plus qu’ambigu de l’Arabie Saoudite. La dernière partie de l’analyse, consacrée à la Grande guerre contre la terreur qui est toujours d’actualité, depuis 2000, pose la question de l’efficacité des réponses apportées, toute relative, il s’agisse de l’Afghanistan ou de l’Irak, mais aussi les évolutions récentes nourries par la compétition stratégique, à l’image de guerre hybride extrêmement efficace dans la crise ukrainienne. La stratégie indirecte est aussi celle de l’efficacité, permettant de contourner le coût monumental d’une confrontation directe, nourrissant de facto les affrontements potentiels dans des sociétés fragilisées.

Alliances et coopérations

Le chapitre 7, « alliance et coopération de défense », écrit par Olivier Schmitt, explore les difficultés à gérer les interactions entre des groupes politiques, et particulièrement dans le cadre d’alliances, de coalition, dans une perspective militaire. Bien entendu dans un premier temps ce sont les alliances au cœur de logique de guerre froide qui sont explorées, ce qui permet de revenir sur la genèse de l’OTAN mais aussi du pacte de Varsovie, sans doute nettement moins connu quant à ses mécanismes profonds. Ce dernier fut une réponse, en 1955, à la volonté de l’Occident de montrer une forme de cohésion, face à la menace communiste. Pour l’URSS, le pacte de Varsovie est alors autant une réponse qu’un outil dont on se méfie mais qui devra être utilisé en cas de guerre. Ceci permet de mesurer, avec le recul, l’optimisme des années 60 qui voyait chaque membre du pacte de Varsovie mener finalement assez aisément les opérations décidées par Moscou dans le cadre d’une guerre potentielle, à l’image d’une Bulgarie censée s’occuper en même temps de la Turquie et de la Grèce, ou encore la Hongrie traverser l’Autriche avant de déferler victorieusement sur l’Italie. Dans les scénarios étudiés c’est bien sûr l’OTAN qui attaquait en premier, commettant de nombreuses erreurs, ce qui devait permettre, nécessairement, au pacte de Varsovie de se préparer et de foudroyer son adversaire. Même s’il disparaît finalement avec l’effondrement du rideau de fer, ce pacte a fait peser une menace sur toute l’Europe. Son fonctionnement, sa difficulté à s’adapter à la détente, aux bouleversements internationaux de la guerre froide, permet assurément de nourrir des réflexions sur les alliances militaires.

Avec la fin de guerre froide la question de la sécurité collective devient la grammaire des alliances. Les alliances militaires évoluent en Europe, mais aussi en Asie. L’OTAN devient un outil en Yougoslavie, un outil d’action, ce qui change fondamentalement sa nature initiale. Dans le même temps, la mise en perspective de la place des traités européens, la construction d’une politique étrangère de sécurité commune. L’agressivité russe depuis 2014, les différents reculs américains, la difficulté à gérer les crises actuelles, sont autant de questions soulevées ici. Car la guerre à plusieurs pose de réels problèmes d’organisation, de décision, d’efficacité. La coopération militaire peut se faire sans intégration, à l’image de ce qui s’est passé au Moyen-Orient lors de la guerre israélo-arabe de 1947-1949. De la même façon, la guerre de Corée fut une autre opération militaire multinationale, tout comme l’opération de Suez en 1956. Une plus grande intégration, permise par une plus grande cohésion internationale après la fin de guerre froide, se retrouve dans les sables irakiens. Même si l’essentiel des forces était américaines, même si le plan du général Schwarzkopf s’imposa, ce dernier dut prendre en compte les considérations diplomatiques d’une alliance dans laquelle cohabitaient des Saoudiens, des Britanniques, des Marocains encore des Français. Les difficultés rencontrées en Yougoslavie, à la fin des années 90, et plus encore celles rencontrées depuis le début des années 2000 dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, pose d’autres questions. Pourquoi coopérer ? Faut-il monter des alliances pour la paix ? Quel est le poids de l’ONU ? Toutes ces questions structurelles, permettent aux spécialistes de creuser le poids des réseaux de base, le poids aussi les alliances anciennes, des réalités historiques liées à la colonisation, à l’image d’une France et de sa présence en Afrique. La fin de l’unipolarité américaine pose ainsi des questions centrales pour le futur des coopérations internationales. Pour Olivier Schmitt, de façon extrêmement claire à ce jour, les dynamiques actuelles sont d’ordre hiérarchique sur la scène internationale. Dans un tableau qu’il présente de façon très imagée et très efficace voici sa conclusion : 1 + 1 + 3. États-Unis + Chine + Russie/Royaume-Uni/France sont les clés de compréhension. Un chapitre fort intéressant encore une fois, particulièrement adapté en spécialité géopolitique pour l’Axe 2 du thème sur la guerre.

La guerre, le droit et la justice

À la conclusion de cette seconde partie Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de l’IRSEM, propose avec acuité d’explorer les questions du droit et de la justice. Chronologie des grands textes du droit de la guerre des droits de l’homme depuis 1945, questionnement sur l’usage de la force, définition d’un génocide, sont autant de réflexions étayées la fois par des sources, mais aussi des cartes extrêmement riches. Trois angles permettent de montrer la richesse du propos. Peut-on faire la guerre pour éviter la guerre ? C’est là tout le paradoxe de la doctrine Bush et de la notion de guerre préventive. Ceci questionne autant des considérations légales que stratégiques, tout en mettant en avant le déséquilibre créé par l’hyperpuissance américaine, pour reprendre les mots d’Hubert Védrine, peut-on associer efficacité tactique, stratégique, et protection des populations, du droit. Ici se retrouvent questionnés non seulement les bombardements classiques, nés des bombardements aériens stratégiques pendant la première et encore plus la seconde guerre mondiale, mais aussi de plus en plus l’utilisation de drones armés et, de facto, leur utilisation dans l’assassinat ciblé, à l’image de l’encart consacré à l’élimination d’Ahmed Jaabari, en 2012. Questionner les futures de la guerre, l’utilisation de robots par exemple, la place des algorithmes, mais aussi questionner la place du soldat qui, augmenté, pourrait perdre son humanité. S’interroger sur la suite de la guerre, c’est-à-dire la paix, la nécessité de juger les crimes commis, en prenant par exemple appui sur le cas du TPIY de la Haye, à propos du cas de Slobodan Milosevic, sont autant de réflexions lumineuses qui clôturent une seconde partie permettant de nourrir de multiples réflexions. Assurément l’approche thématique permet de venir piocher au gré de ses envies de ses intérêts du moment, avec une réelle efficacité.

Les combattants et le triomphe de la technologie

Sous le regard destructeur du feu nucléaire les combattants, depuis 1945, ont été confrontés à une évolution paradoxale. Si l’on met de côté le cas particulièrement atroce des guerres civiles et de leurs passions destructrices exacerbées, la guerre lors dernier demi-siècle a été nettement moins meurtrière que par le passé. La notion de chair à canon s’est en effet petit à petit délitée, sauf à considérer une approche purement rhétorique de certains dirigeants, au point de voir triompher, grâce aux progrès technologiques, le concept « zéro mort » au début des années 1990. Globalement, comme le rappelle Louis Gautier, la tendance lourde est à un engagement moins important des soldats dans les conflits : 1 million pour assurer la défense de la Corée du Sud pendant la guerre éponyme, 100 000 soldats réellement engagés dans les actions de combat pour la guerre du Golfe de 1990 pour les États-Unis, (900 000 hommes au total, ce qui en dit long sur le poids de la logistique), et enfin 5000 hommes pour les opérations Serval ou Barkhane au Mali pour la France. Bien entendu, restent des colosses en matière d’armées densément peuplées : 2,2 millions de soldats sous les drapeaux pour la Chine, 1,4 millions pour les États-Unis ou encore un peu plus d’un demi-million pour l’Iran par exemple. Au début de 2020, France, Royaume-Uni et Allemagne, principales puissances européennes, comptaient chacune moins de 300 000 hommes dans leurs armées. Mais il ne faut pas se tromper ; si le nombre de soldats a décru, il n’en reste pas moins que les sommes dépensées pour les armées sont absolument colossales, au service d’une recherche, d’une capacité de projection et de destruction sans commune mesure avec ce qui s’est passé par le passé. Ces questions alimentent une réflexion d’ordre éthique, quasi philosophique, avec l’intelligence artificielle, l’apparition, fantasmé ou non, d’une guerre augmentée, les biotechnologies, nanotechnologies. Autant de thèmes abordés dans cette dernière partie qui apporte une part passionnante de prospective et de questions industrielles.

Qui combat ?

Pascal Vennesson s’intéresse dans un premier temps à une question centrale : qui combat ? Ce chapitre 9 est l’occasion de rappeler que si le feu nucléaire semble avoir rendu dans un premier temps le soldat accessoire, il n’en reste pas moins que ce dernier a très vite retrouvé sa place. En effet, la réflexion qui a petit à petit conduit l’arme nucléaire dans le champ de la dissuasion, a mécaniquement laissé toute sa place aux combattants. Pour répondre à la question initiale on pourrait être tenté de commencer par répondre, au regard des évolutions technologiques actuelles, que l’ingénieur, le scientifique, se sont imposés comme des figures essentielles. Dans le cadre d’une dissuasion nucléaire, le soldat n’est plus un instrument central et on pourrait même affirmer qu’il s’est d’une certaine façon effacé derrière le pouvoir politique, les peuples qui sont au cœur de la dissuasion nucléaire. Ceci explique largement la transformation profonde des armées, de plus en plus professionnalisées, à l’image de l’armée française. Il s’agissait en effet de répondre aux acquis de la guerre du Golfe de 1991, qui avait vu Paris avoir toutes les peines du monde à mobiliser un corps de bataille véritablement adapté aux mutations d’après guerre froide. Les guerres en Afghanistan et en Irak du début du XXIe siècle ont été marquées par la nécessité de disposer forces extrêmement professionnalisées, à l’image des forces spéciales, pour faire face à des insurgés de plus en plus multiples quant à leur capacité d’action. L’évolution de ces derniers, passés des guérilleros d’Amérique latine de la guerre froide aux combattants de l’État islamique, en passant par les Viêt-Cong où les Tigres tamouls, a imposé son propre rythme aux puissances occidentales. Force est de constater que l’adaptation fut complexe.

Au-delà des aspects techniques c’est toute la question de la légitimité de l’emploi de la force, de la légitimité les combattants qui est au cœur des évolutions plus récentes. Guerre pour la paix en Yougoslavie dans les années 1990, difficulté à accepter pour les opinions publiques et le pouvoir politique que la guerre puisse tuer, à l’image des cérémonies et des traumatismes liés aux morts d’Uzbin en Afghanistan (2008) ou au Mali ces dernières années sont autant de glissement dans les caractéristiques des guerres, de leur perception au sein du pouvoir politique et, plus généralement, des sociétés. Pour les Occidentaux l’emploi de la force ne semble pas poser de problème de droit ; il est légitimité par le pouvoir politique. Cependant il a du mal à connaître un authentique engagement et soutien populaire. De leur côté, en fonction des territoires, des logiques internes, les lieux d’affrontements mêlent des acteurs étatiques et non étatiques extrêmement hétérogènes, rendant difficile à la fois l’extraction des combats pour les puissances engagées, mais aussi la mobilisation de toute la société pour obtenir la paix. Adapté à l’actualité, ceci pose la question de la présence française au Mali : partir semble impossible, rester semble extrêmement difficile.

Une économie permanente d’armement

L’une des clés justement pour permettre de limiter les pertes humaines, pour gagner en efficacité, pour supprimer le concept de chair à canon, a résidé dans la recherche. Les principales puissances ont investi massivement, d’abord pendant la guerre froide et encore aujourd’hui, dans une course technologique. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale la production d’équipements militaires a été absolument massive à travers le monde. Ce sont ces logiques qui sont étudiées ce chapitre 10, intitulé « Une économie permanente d’armement », et analysé par Renaud Bellais. Dépenses militaires, poids de la science, transformations technologiques, sont autant de clés de lecture d’un propos extrêmement bien étayé, qui servira parfaitement en enseignement de spécialité au thème consacré sur la connaissance. Le poids des industries de défense dans l’émergence des technologies a été essentiel. Cette course a nourri les cycles successifs de révolution dans les affaires militaires, comme l’ont rappelé Qiao Liang et Wang Xiangsui, dans leur livre « La guerre hors limites », judicieusement cité ici par le spécialiste en question d’armement chercheur associé en sciences économiques. Analyse du complexe militaro-industriel, réflexion autour de l’appareil de production, du poids de l’État, des acteurs privés, sont autant de pistes creusées par Renaud Bellais. Il en ressort finalement une certaine permanence depuis la guerre froide, à savoir dans un premier temps les questionnements autour des coûts, devenus vertigineux des nouveaux outils alors même que les capacités d’acquisition ont diminués. Mais c’est aussi la recherche de l’arme permettant de dépasser l’adversaire, de marquer une véritable rupture, avec la course à l’intelligence artificielle qui pose des questions éthiques, mais aussi de réelle efficacité. Acquérir ou conserver une supériorité militaire nécessite de mobiliser toujours plus d’énergie, au point que l’effort d’armement a structuré nombre de puissances concernées. Dans ce sens, la fin de la guerre froide n’a pas été une rupture, une nouvelle fois.

Révolutions technologiques et supériorité militaire

Ces questions autour des révolutions technologiques et de la supériorité militaire permettent à cette dernière partie du livre d’arriver à son terme, sous la plume de Corentin Brustlein. Dans la droite ligne du chapitre précédent, le spécialiste s’intéresse plus particulièrement aux données techniques, analysant le passage progressif de l’électronique au numérique, avec les impacts concrets. Au cœur des réflexions des puissances, à l’image de la magnifique carte consacrée aux réseaux de radars américains d’alerte avancée, se trouve la nécessité de connaître l’adversaire, de savoir où il se trouve, ce qu’il fait, pour pouvoir éventuellement le frapper c’est ici toute logique des satellites de géolocalisation. C’est aussi toute une évolution : le passage de l’arme nucléaire rayant de la carte une ville fait place à la nécessité, pour des questions opérationnelles, mais aussi éthiques, de gagner en précision. S’appuyant entre autres sur les travaux de l’historien Martin Van Creveld, Corentin Brustlein pose la question du poids des milieux. Si les espaces maritimes ou les espaces aériens, lisses, semblent particulièrement adaptés à la supériorité technologique, à l’image de la puissance dévastatrice des forces aériennes engagées contre l’Irak en 1991 pendant l’opération « tempête du désert », le milieu terrestre est celui qui résiste le plus aux inégalités technologiques. Ceci permet d’expliquer l’extrême difficulté, selon les théâtres d’opérations, y compris pour des puissances très avancées comme les États-Unis, de pouvoir l’emporter sur des insurgés disposant pourtant structurellement de beaucoup moins de moyens. La dernière révolution en date, entamée au début des années 2000, renvoie à la contestation progressive de la supériorité militaire occidentale. De nouveaux acteurs sont en entrés en lisse, à l’image de la Chine, mais aussi d’acteurs terroristes, ou même d’États en apparence beaucoup moins bien avancés d’un point de vue technologique, tel l’Iran. C’est que la guerre, comme le rappelle la citation de Clausewitz, demeure « le domaine de l’incertitude ». Le cyberespace n’échappe pas à la règle et pose d’autres questions fondamentales. Lorsque les nations se confrontent sous le seuil de l’agression armée dans un cyberespace dominé par la compétition technologique et la sphère informationnelle, peut-on encore parler de guerre ?

Conclusion

Bénédicte Chiron pose la question finale de ce que disent les images de la guerre. Photographies, œuvres d’art, film, sont autant de témoignages qui ont traversé, avec toujours plus d’impact dans des sociétés de plus en plus connectées. Les représentations de la mort de la violence sont assurément des champs d’étude extrêmement féconds. Toujours est-il qu’au moment de conclure ce modeste compte rendu, une idée s’impose à mes yeux. Cette série dirigée par Hervé Drévillon est absolument essentielle. De par la richesse des intervenants, des documents mis à disposition, de l’immense champ chronologique embrassé (de l’antiquité à nos jours), ces analyses permettent résolument d’offrir un panel extrêmement éclairé et renouvelé des problématiques autour de la guerre. Ce dernier volume permet d’aborder des champs d’études politiques, juridiques, culturelles, technologiques mais aussi stratégiques majeurs. Accessible sans jamais être superficiel, stimulant au point de nécessiter un papillonnage éclairé, pour laisser les réflexions mûrir, ce dernier volume clôture avec brio cette collection magnifique.

***