Université de Caen – CRHQ-UMR 6583 CNRS

Gérard Labrot, Peinture et société à Naples. XVIe –XVIIe siècles. Commandes, collections, marchés, Paris, collection Epoques, Champ Vallon, 2010, 563p., 35€

Il n’est pas si fréquent qu’un livre adhère à son sujet au point d’en épouser les formes et le style : c’est le cas de Peinture et société à Naples écrit par Gérard Labrot. Il s’agit d’un ouvrage exubérant, qui pullule d’idées et d’exemples, où les suggestions sont inattendues, et les conclusions s’envolent vers des cimes que peu de travaux d’historiens fréquentent, en particulier quand l’histoire de l’art est en cause. À l’image des édifices baroques de la capitale napolitaine, « ensevelie sous les églises », l’auteur entraîne les lecteurs dans les méandres de ses recherches commencées il y a plus d’un quart de siècle. Les archives exploitées pour connaître la peinture napolitaine et afin d’en comprendre ses fonctionnements sociaux sont si vastes, si riches et si denses que, par facilité, on pourrait utiliser le terme de baroque pour qualifier sa démarche. De fait, les multiples facettes de cet art à Naples, qu’on ne peut jamais saisir d’un seul mouvement ni d’un seul regard, nécessitent une pluralité des points de vue, imposent des réflexions à diverses échelles, et exigent du lecteur des déplacements incessants face à cette «surabondance désespérante» (p.19). Cet imposant monument édifié par Gérard Labrot constitue donc une incroyable somme sur tout ce qu’un lecteur passionné d’histoire, d’art et d’Italie peut demander ; l’ouvrage ne comporte pas moins de 571 pages passionnantes, il est doté de très riches annexes et d’une bibliographie conséquente ainsi que d’un indispensable index. En ce sens, on pourrait se féliciter de la diversité qui s’étend jusqu’à la langue puisque les citations latines, anglaises ou italiennes n’ont pas été traduites, bien que tout un chacun ne soit pas polyglotte ! Rassurons les lecteurs, ces citations ne sont pas si nombreuses et surtout, elles ne limitent en rien la clarté de l’exposé. Par ailleurs, il faut le redire, il ne s’agit pas là d’un livre d’histoire de l’art, mais bien d’une étude sur la manière dont l’art est commandé, acheté, vendu et collectionné par les différents acteurs sociaux de la scène napolitaine. Dans un même mouvement, Gérard Labrot traque les changements de pratique des peintres et de leurs commanditaires, nobles ou ecclésiastiques, pour rechercher et décrire les évolutions qui eurent lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Aristocrates peu sensibles

Pour cela, il se fonde sur l’exploitation méthodique d’un corpus issu du dépouillement approfondi de milliers d’inventaires après décès que conservent les archives napolitaines. De cette manière, il reconstitue plus de mille collections de peintures (1 159 exactement), ce qui représente un total de 101 597 tableaux dont un certain nombre sont identifiés par l’auteur !

En 13 chapitres suivant les principales inflexions chronologiques, Gérard Labrot dissèque les rapports de l’image et du monde napolitain. Dans un tableau initial (ch.1), il insiste sur la difficile urbanisation de l’aristocratie napolitaine, que les Habsbourg et leurs vice-rois à Naples avaient contrainte à abandonner ses nids d’aigles afin de forcer à s’urbaniser. Pourtant, tout au long du XVIe siècle, les habitudes nobiliaires perdurent, ce qu’une étude de Labrot, en italien, avait déjà magistralement démontré (Baroni in Città. Residenze e comportamenti dell’aristocrazia napoletana 1530-1734, Naples, 1979). La faible présence de peintures dans les inventaires confirme ce rapport particulier avec l’art d’une aristocratie encore peu sensible à l’esthétique nouvelle. Doit-on voir dans l’essor de quelques genres iconographiques privilégiés – portraits généalogiques de souverains, comme les Césars ou les monarques espagnols, et portraits familiaux – des changements de comportements et une acculturation qui se manifestent à partir de la fin du XVIe siècle ? Puisque depuis la fin du XVe siècle le souverain résidait hors de son royaume – principalement en Espagne sous Charles Quint, Philippe II et leurs successeurs – les Napolitains ne connaissaient pas le système de Cour, ce qui ne favorisa guère l’imitation d’un mécénat princier, à la différence des modèles artistico-politiques de Ferrare, de Toscane, de Mantoue ou encore de Rome. Par conséquent, l’essentiel de la commande artistique dépend du monde ecclésiastique par lequel circulent les principales commandes. La réforme tridentine érigeant l’image au rang d’instrument pédagogique et surtout d’outil de salvation des âmes, le statut de la peinture se transforme et inonde assez rapidement la capitale et surtout ses églises, ses chapelles, et ses couvents. Du fait de la structure patrimoniale de l’Église, l’institution possède des fortunes colossales, qui ne cessent de croître avec le temps, puisque les biens ecclésiastiques échappent à la règle commune des successions et sont de mainmorte. Les chapitres 2, 3 et 5 illustrent cette fonction centrale de production et de conservation de la peinture par l’Église napolitaine : « l’escorte dévotionnelle » qui enflamme Naples la place au centre d’un bouillonnement artistique dont elle était restée à l’écart jusqu’alors : « l’art prit donc la place de la charité, et la “bonne richesse” finança l’embellissement des lieux de culte en particulier par la prolifération fiévreuse des images peintes » (p.76).

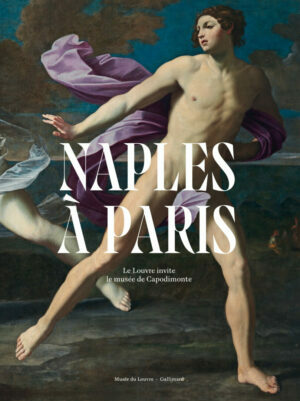

La peste de 1656 et la redistribution du patrimoine artistique

Dans cette gigantesque métropole (la 1e ou 2 ville européenne par sa population en 1600), la catastrophique peste de 1656 et quelque 150 000 morts, renforça ces caractères : les testaments multiplièrent les legs pieux et encouragèrent la peinture religieuse, voire les collections ecclésiastiques. Toutefois des registres se sont transformés au cours du XVIIe siècle. Les “nouveaux” ordres, jésuites et les théatins surtout, diffusèrent cette expansion baroque à l’extérieur du royaume alors que des influences étrangères s’exercaient à Naples même. Ainsi, les peintres, comme le bolognais Guido Reni, ou le lorrain Charles Mellin, en liaison avec les commanditaires ecclésiastiques napolitains, reçurent de nombreuses commandes (ch.4). Celles-ci répondaient à des formes traditionnelles, avec la conclusion d’un contrat notarié qui stipulait la dimension, le contenu et le style de l’œuvre, le tout étant contrôlé par un représentant du commanditaire, un procurateur. Labrot insiste sur la subordination de l’artiste à la commande, au moins jusqu’au milieu du XVIIe siècle (ch. 6-7). Il établit les coûts de la peinture, dont le quart était consacré aux matières premières (toile, fonds, couleurs), pour en conclure que les peintres vivaient bien, et de mieux en mieux (p.167) ce qui a dû favoriser l’émergence du peintre comme artiste, d’autant que les délais de réalisation augmentent, certaines rémunérations explosent. A cet égard, tout au long du livre, la singulière figure du peintre Luca Giordano (1632–1705) apparaît, en compagnie d’au moins 27 élèves. Ce maître, appelé aussi Fa presto, inaugure une division du travail au sein de son atelier où des copies d’originaux sont effectuées puis expédiées à des commanditaires. Luca Giordano utilise l’autographe pour hiérarchiser ses œuvres. Cependant, dès le début du XVIIe siècle, un collectionnisme aristocratique s’affirme, qui va augmentant jusqu’au siècle suivant. Il avait eu une prédilection pour les antiques et l’image lignagère. Il se façonne ensuite et progressivement une nouvelle image – celle de la distinction et du goût qui permet de s’affranchir des canons antérieurs. De fait, les natures mortes et la peinture de paysage occupent une place croissante avec par exemple la présence d’œuvres de Claude Lorrain et de Viviano Codazzi (1604-1670). Cette adoption de la peinture est si générale que Labrot considère que dans la 2e moitié du XVIIe siècle on assiste à un mimétisme social d’où découlerait une « consommation opportuniste » d’œuvres d’art, nouvelle modalité d’affirmer sa condition (p.221). Cet élargissement coïncide avec l’activité de financiers étrangers, marchands et collectionneurs qui résident à Naples, dont les figures les plus connues sont celles de Gaspar Roomer et de Vandeneyden. Bien sûr, les collectionneurs recherchent d’abord les vieux maîtres (Raphaël, Véronèse, Titien, Tintoret, Dürer…), puis l’autographe. Cependant, les images de la ville-paysage commencent à s’imposer, avec les fameuses vedute qui deviennent un élément proprement napolitain au XVIIIe siècle. Dans les ch.8 et 9, l’auteur insiste sur les mutations de l’information et sur l’essor de nouveaux savoirs qui impriment leurs marques sur les importants changements thématiques des peintures. De ce fait, les lieux de leur exposition se transforment aussi et, graduellement au cours du XVIIe siècle, le cabinet et la galerie s’imposent aux collectionneurs.

Mimétisme social et collectionnite aigüe

Les peintres ne sont pas seulement des créateurs : ils sont aussi des producteurs, et dans les chapitres suivants (10 et 11), Labrot décrit la lente ascension de cette profession, qui sort de la gangue corporative pour atteindre parfois une professionnalisation et un niveau social élevés. Ainsi, des tarifs s’ébauchent (105 ducats la figure) et l’autonomisation de l’artiste peintre explique les variations de revenus entre ceux-ci. En haut de l’échelle, « Luca Giordano fut colossalement riche, l’une des fortunes les plus imposantes de Naples, parvenant à une richesse qui le plaçait sans doute au niveau du seul Michel-Ange » (p.407).

Au cœur de l’accumulation picturale, la vente et l’achat de peintures déterminent les orientations de l’art napolitain et du goût de ses élites. Certes, ceux-ci se transforment, et des robins (togati), voire des artisans, collectionnent aussi les œuvres d’art. Cependant, Gérard Labrot resitue la peinture dans son contexte social : l’essor du collectionnisme napolitain est celui d’une « jeune peinture ». Les œuvres achetées sont celles de contemporains, pas encore « cotés ». Sorte de pari sur l’avenir ou goût de l’actualité, la mode de la peinture napolitaine créé ses propres dynamiques. Ce constat est aussi valable pour les enchères, auxquelles l’auteur consacre des pages intéressantes. Naples connaît plusieurs marchés de la peinture, que les historiens oublient souvent, depuis le marché d’occasion, celui de la copie ou celui de la peinture ordinaire jusqu’aux fa presto, et aux peintures non signées.

Pourtant, malgré la réputation de la peinture présente à Naples, la constitution des patrimoines, connue grâce aux inventaires après décès, souligne que les collectionneurs n’accordent qu’une place bien réduite à l’art : l’argenterie, la tapisserie, ou l’orfèvrerie occupent des places bien plus importantes que la peinture. Dans cette “la stratégie de l’éclat”, le peintre n’occupe qu’une place modeste nous dit Gérard Labrot, même si par sa peinture il valorise le collectionneur.

Alain Hugon, professeur d’histoire moderne

Université de Caen – CRHQ-UMR 6583 CNRS