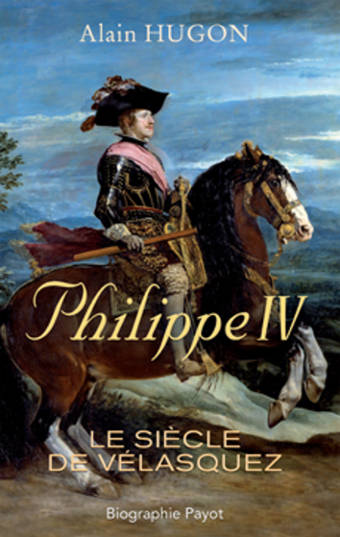

Pendant longtemps, le roi Philippe IV d’Espagne (1621-1665) « fut tenu pour responsable du déclin espagnol ; sa faiblesse de caractère, sa paresse intellectuelle, voire ses obsessions sexuelles auraient constitué des éléments centraux de la ruine morale de l’Espagne […] Dans quelle mesure les vices ou les vertus d’un gouvernant peuvent-ils conduire une puissance au déclin ou inversement l’élever à la gloire ? » (p. 382) Question ambitieuse à laquelle le livre brillant d’Alain Hugon, professeur d’histoire moderne à l’université de Caen, n’entend pas répondre tant il récuse d’avance, et bien légitimement, l’idée que la notion de décadence puisse structurer l’analyse scientifique d’un règne, en l’occurrence celui d’un roi que l’historiographie a traditionnellement, et faussement selon l’auteur, associé au déclin de l’Espagne.

Philippe IV est, pour le grand public, un illustre inconnu. Tout au plus sait-on que sous son règne vécut et s’épanouit l’un des artistes européens les plus éblouissants de son époque et de l’histoire des arts : Diego Vélasquez. Et ce n’est pas un hasard si l’auteur a sous-titré son ouvrage « Le siècle de Vélasquez ». Ce n’est pas exactement une biographie croisée des deux hommes que avons à lire, le sujet principal du livre demeurant le roi Philippe IV. Mais Vélasquez est, à sa manière, un révélateur de ce que furent le roi et son règne. D’ailleurs, la plupart des chapitres s’ouvrent sur une œuvre du maître qui permet d’entrer subtilement dans la thématique retenue par l’auteur et d’en saisir les principaux ressorts.

Felipe Domingo Victor, futur Philippe IV, né à Valladolid en 1605, reçut une éducation largement fondée sur la religion et les pratiques dévotionnelles. Il épousa Elisabeth de Bourbon, la fille de Henri IV. Ce fut une épouse féconde, mais seule la dernière née, en 1638, Marie-Thérèse, qui épouserait Louis XIV, parvint à l’âge adulte. L’avènement de Philippe IV en 1621 suscita un immense espoir parmi le peuple : on attendait en effet qu’il restaure la puissance ibérique dans le monde et mette un terme aux difficultés économiques.

Philippe IV résidait à l’Alcazar de Madrid, un palais qui révèle le goût exacerbé du roi pour les arts, en particulier la peinture : ce n’est donc pas un hasard si le chapitre premier s’ouvre sur la toile complexe des « Ménines ». L’Alcazar n’était pas seulement la principale résidence du roi, c’était aussi le « véritable centre politico-administratif des possessions espagnoles » (p. 26), avec ses multiples organes de gouvernement. Celui qu’on appelle commodément le « roi d’Espagne », alors que ce titre n’a jamais existé, était à la tête d’un empire complexe, dont le cœur était la Castille et la pièce centrale l’Italie, avec le Milanais comme « place d’armes » et Naples -la plus grande ville de l’empire ibérique- et la Sicile comme plaques tournantes des troupes de l’Empire en Méditerranée. De multiples Conseils permettaient d’assurer tant bien que mal la gouvernance de cette « monarchie agrégative » (p. 158). Mais les traditions propres aux différents territoires de l’empire, la grande latitude d’action, de facto, des vice-rois, notamment dans les possessions américaines, l’inégale répartition de la charge fiscale dans l’empire -la Castille en supportant l’essentiel- et le fait que le roi résidait exclusivement en Castille entraînaient nombre de tensions qui fragilisèrent l’empire et, partant, son souverain.

La politique étrangère espagnole avait pour but principal d’éviter que le roi de France ne s’ingère dans les affaires de la maison de Habsbourg. Une longue guerre franco-espagnole, déclenchée en 1635, dura jusqu’en 1659, se superposant à d’autres conflits : la guerre de Quatre-Vingts Ans, contre les Provinces-Unies, et la guerre de Trente Ans, contre les princes protestants du « Saint Empire ». L’Espagne peinait, pour diverses raisons, à recruter des troupes. Le comte-duc d’Olivares, le valido (« celui qui peut se prévaloir du souverain »), multiplia donc les initiatives pour alimenter en soldats les différents théâtres d’opérations et pour financer la guerre : cette politique, combinée à un autoritarisme croissant, se heurta à une série de contestations et à l’exaspération croissante des sujets du roi qui conduisirent donc Philippe IV à se séparer d’Olivares en 1643. Il n’en conserva pas moins ses clients et parents présents dans les Conseils, en particulier Luis de Haro, qualifié de principal ministre en 1659.

Alain Hugon, au fil des chapitres, dresse un portrait tout en nuances du roi. L’image d’un roi indolent et paresseux colportée par des historiens importants, comme Martin Hume, dérive, selon Alain Hugon, d’une interprétation hâtive des portraits réalisés par Vélasquez : « sa lèvre inférieure pendante a été interprétée comme un signe de mollesse de caractère, voire de sensualité exacerbée, alors que son regard lointain transcrirait son désintérêt pour les affaires d’Etat quand, au XVIIè siècle, il était une des figures de l’impassibilité propre au souverain… » (p. 101) L’image de « roi sensuel » accolée à la personnalité de Philippe IV n’est-elle pas également à rapprocher de son goût pour le genre du nu mythologique, notamment représenté par la peinture de Rubens, en un temps « où l’angoisse religieuse pour le salut des âmes et la condamnation du péché de chair dominait les esprits » (p. 102) ?

On lui a reproché par ailleurs son goût prononcé pour les fêtes, notamment les corridas et les comedias. Mais, comme le remarque justement Alain Hugon : « […] faute d’espace public formé et structuré par des moyens de communication et par des médias porteurs d’opinion, les fêtes et les cérémonies représentaient des éléments-clés pour le faire-croire, le faire-voir, dont tout pouvoir a besoin […]. La fonction monarchique ne résidait-elle pas dans cette exposition publique de la Cour et du pouvoir royal ? » (pp. 130-131). La vague moralisatrice qui glissa sur l’Espagne dans les années 1640 conduisit à mettre entre parenthèses ce temps de la fête jusqu’à l’arrivée à Madrid de la nouvelle reine, Mariana, et la naissance des enfants du nouveau couple.

Sur le plan politique, l’image de Philippe IV eut à pâtir de la forte personnalité de son valido Olivares et du traitement privilégié dont ce dernier fut l’objet de la part des historiens. Le roi n’était pas le paresseux qu’on a si souvent dépeint : il lisait les notes des Conseils et les annotait fréquemment.

Les très nombreuses lettres de la correspondance privée de Philippe IV, notamment les centaines de lettres adressées entre 1643 et 1665 à sa confidente, la sœur Maria de Agreda, dévoilent de nombreux autres traits de caractère du roi : son manque de confiance en soi, sa conviction d’être dans un état de faute permanente, sa difficulté à concevoir la raison d’Etat, sa dévotion particulière à Marie, ‘Reine des Cieux’ (on notera à cet égard qu’en 1643 fut réunie une Junte de la Conception qui aboutit à l’adoption du dogme de l’Immaculée Conception par l’Espagne, décision entérinée en 1661 par une bulle du pape Alexandre VII). Philippe IV était également très attaché à sa première épouse Elisabeth, à tel point que lors de son décès, il écrivit à Maria de Agreda : ‘J’ai perdu, dans une seule personne, tout ce qu’il est possible de perdre ici-bas’ (p. 262).

À partir de 1658, le roi fut atteint de paralysie partielle et de tremblements. Il fit connaître son testament en septembre 1665, quelques jours avant son décès : il insistait notamment pour que l’on respecte les fueros (libertés) car ‘pour ne pas les avoir maintenus, il est advenu les troubles que l’on sait’ (p. 376), en Catalogne, au Portugal ou à Naples; il désignait comme héritier son fils Carlos et faisait de Mariana la régente jusqu’à ce que l’infant atteigne ses 14 ans. Enfin, dans de longs passages, il s’attachait à envisager les différentes éventualités pour qu’au lendemain du décès de son héritier la succession des Bourbons soit absolument écartée.

Peintre du roi depuis 1623, grâce au réseau sévillan d’Olivares, Vélasquez s’attacha, au cours de la dernière décennie de sa vie, à donner corps à deux grands projets du règne : la décoration des bâtiments de Saint-Laurent de l’Escorial, au sein duquel se trouve un grand mausolée rendant hommage à la dynastie des Habsbourg d’Espagne et, surtout, tâche colossale et épuisante, l’organisation matérielle des conférences de paix sur l’île des Faisans entre le cardinal Mazarin et Luis de Haro, en 1659, ainsi que l’arrangement du périple de Philippe IV et de l’infante Marie-Thérèse de Madrid jusqu’à l’île en juin 1660. Comme l’indique Alain Hugon : « l’île des Faisans fut le théâtre d’une étonnante scénographie visant à faire savoir et faire voir la nouvelle harmonie qui régnait entre les souverains et, du côté français, le passage d’une hégémonie à une autre. » (p. 327)

La mort saisit Vélasquez en 1660. Le roi n’assista pas aux funérailles, en raison de sa santé. Le défunt fut enveloppé dans son habit de caballero de l’ordre de Saint-Jacques et jamais, ni dans son certificat de décès, ni aux funérailles, l’on ne signala son emploi de peintre à la cour du roi, la reconnaissance sociale passant alors « par l’anoblissement et par les fonctions curiales bien plus que par le génie artistique. » (p. 339) Signalons d’ailleurs que, pour obtenir son habit de chevalier de l’ordre de Saint-Jacques, Vélasquez avait affirmé aux enquêteurs n’avoir jamais travaillé de ses mains !

De cette belle étude sur Philippe IV, l’auteur conclut : « C’est […] le goût artistique et le niveau intellectuel élevé d’un souverain qui permirent l’épanouissement de l’art d’un peintre dont un des principaux objectifs visait à demeurer auprès de Philippe IV et à le servir. » (p. 387) Et l’on peut dire en effet qu’Alain Hugon a réussi à éclairer le règne d’un souverain méconnu par la mobilisation subtile de l’oeuvre du peintre et une lecture magistrale des sources. L’ouvrage nous fait bien saisir les difficultés d’un règne marqué par la guerre permanente et les crises économiques, financières et démographiques, mais également le dynamisme d’une production intellectuelle et artistique qui donne sa couleur si particulière au Siècle d’Or. On doit enfin louer la prudence de l’historien qui n’entend jamais se laisser aller aux conclusions péremptoires et laisse finalement ouvertes bien des pistes d’interprétation, du règne de Philippe IV comme des œuvres majeures de Vélasquez.