Compte rendu de lecture écrit par Louise Sisqueille — Forget, étudiante en hypokhâgne (année 2023-2024) au Lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.

Présentation

L’historienne et militante politique française Mathilde Larrère est maîtresse de conférences et auteure de plusieurs ouvrages historiques. Elle est d’abord une spécialiste des mouvements révolutionnaires et du maintien de l’ordre en France au XIXe siècle. Entrée à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud en 1991, elle majore l’agrégation d’histoire trois ans plus tard. En 2000, elle soutient sa thèse sous la direction de l’historien Alain Corbin. Initialement intitulée La Garde nationale de Paris sous la monarchie de Juillet, le pouvoir au bout du fusil ?, son travail de doctorat est publié sous le titre L’Urne et le fusil. La garde nationale de 1830 à 1848 aux PUF. Ses recherches se penchent sur l’histoire politique de la citoyenneté, principalement durant la révolution de 1830. Mathilde Larrère est une historienne engagée refusant le principe de neutralité historique. Dans la revue de gauche Regards.fr, elle déclare en 20l8 que « dire que l’histoire est neutre, c’est une grande arnaque pour faire passer une histoire de droite ». Elle revendique alors une histoire politisée : « On ne raconte pas des choses fausses parce qu’il y a une approche politisée, à partir du moment où on est solide scientifiquement et qu’on ne trahit pas les sources. Moi, j’affiche la couleur » (L’Obs, 2019). Elle publie des ouvrages sur les luttes sociales ou les révolutions : Lieux et symboles de la République (2019) ; Il était une fois les révolutions (2019) ; Guns and Roses (2022). Au-delà de son engagement d’historienne, Mathilde Larrère s’engage politiquement et ce à plusieurs échelles. Enfin, elle travaille sur des ouvrages écrits à plusieurs mains comme Le Puy du Faux. Enquête sur un parc qui déforme l’histoire (2022) aux côtés de Florian Besson, Pauline Ducret et Guillaume Lancereau.

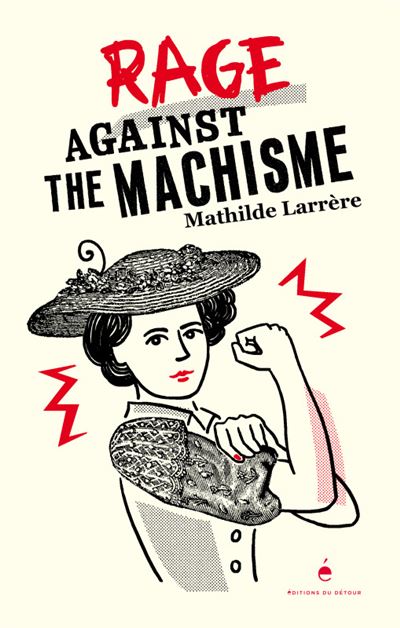

« Cet essai enlevé est un joyeux appel à la résistance ». Voilà la critique que L’Obs concernant Rage against the Machisme (2020). Dans cet ouvrage, il est question de retracer chronologiquement l’histoire des luttes féministes en France de la Révolution Française à nos jours. L’auteure met à jour les parties cachées, méconnues et invisibilisées de l’histoire de France. Sa démarche est pédagogique et fait l’objet d’une première approche de cette histoire des luttes féministes. Ainsi, c’est dans un esprit de synthèse que Mathilde Larrère intègre à son travail une large bibliographie permettant à ses lecteurs d’explorer le sujet dans une plus large mesure. L’ouvrage comporte des illustrations proposant une imagerie collective du féminisme ayant marqué l’histoire, réalisée par Fred Sochard. L’essai se divise en 11 chapitres organisés en fonction des luttes et de moments historiques dans lesquelles elles s’inscrivent.

Résumé

« Nous qui sommes sans passé, nous les femmes qui n’avons pas d’histoire ». Dans ce premier chapitre, l’auteure défend la thèse suivante : l’histoire a été écrite par des hommes et pour des hommes, les sources historiques étant produites par des hommes. Ce contexte de non-histoire change avec l’entrée des femmes dans les universités au XXe siècle, elles tentent à travers des initiatives collectives de fonder une Herstory. Cette démarche s’inscrit dans une époque de quête d’émancipation et de dévoilement des discriminations avec le mouvement du MLF et les évènements de mai 1968. Ces travaux mènent à un progrès : la prise en compte d’archives de femmes comme sources historiques. Pourtant, ces efforts restent ciblés et relèvent souvent d’un désir de bonne conscience plutôt que de promotion réelle du savoir. C’est à partir de ce postulat que Mathilde Larrère construit sa démonstration.

Le deuxième chapitre, “Femme, réveille-toi !”, concerne la période de la Révolution française. Pour la première fois, les femmes peuvent faire entendre leurs voix et rapporter des problématiques qui sont les leurs via les cahiers de doléances. C’est dans le moment de révolution que les femmes vont entrevoir la possibilité d’un engagement politique même si celles qui s’en emparent restent très minoritaires. Par ailleurs, elles restent malgré tout tenues à distance des structures de pouvoir. Cette période est celle de l’acquisition de nouveaux droits concernant le mariage, l’héritage et l’éducation. Acquisition qui est largement inégale entre les genres. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges en témoigne. Devenu emblématique, ce texte qui est considéré comme précurseur du féminisme contemporain a pour but de montrer que tous ces droits accordés aux hommes ne le sont pas aux femmes. Elle appelle au soulèvement des femmes, les invite à réclamer leurs droits, à les affirmer, à en prendre possession.

« Le nouvel ordre des sexes » (chapitre 3) prend appui sur le code civil de Napoléon (1804). La femme y est placée sous le joug et la volonté des hommes par le biais du mariage. L’infidélité de l’homme est pardonnée alors que celle de la femme est condamnée par de la prison, les violences conjugales sont autorisées en cas d’adultère féminin… Ces lois sexistes permettent l’avènement de discriminations et de violences : maltraitance médicale (cf. le cas d’Adèle Hugo), privation de l’accès au savoir. Il en va de même en politique : Madeleine Pelletier est internée après un procès pour son engagement pro-avortement en 1939. Napoléon légifère aussi sur la prostitution. La loi de 1804 autorise le travail des prostituées “soumises” qui travaillent sous le contrôle de l’Etat qui récupère la majorité des bénéfices de ce commerce. En réaction, un mouvement abolitionniste se développe et dénonce le réglementarisme de la prostitution comme un moyen de domination masculine. En 1946, la loi Marthe-Richard abolit la prostitution en métropole. Ainsi se développe une prostitution clandestine risquée pour les femmes. Les années 1970 connaissent des mouvements de révolte où les manifestantes revendiquent un droit au travail, ainsi qu’un accès à la dignité et aux soins.

Dans le chapitre 4, « Émeutières, pas ménagères », l’auteure met en avant le paradoxe des acquisitions de droits au XIXe siècle. Les trois révolutions du XIXe siècle sont des occasions pour les femmes de prendre une place au sein du jeu politique. L’après-révolution est le moment du « monde à reconstruire » : acquisition de droits pour les femmes, création de journaux (par exemple, La Femme libre. Apostolat des femmes en 1832), apparition de clubs non-mixtes. Voilà les premières esquisses d’institutions féministes. Rapidement, les droits nouveaux sont spoliés aux femmes. Paradoxe : on retire le droit d’insurrection à la moitié de la population pendant la période révolutionnaire. Malgré tout, elles sont nombreuses à continuer le combat via la littérature (George Sand) et le journalisme (Flora Tristan). La lutte pour l’éducation rassemble un grand nombre de militantes comme J. Deroin… L’éducation des filles est un vecteur d’égalité des genres, un moyen de diffusion du féminisme et d’émancipation. La loi Falloux de 1850 oblige les communes de plus de 8 000 habitants à ouvrir une école de filles mais l’éducation reste non-mixte et genrée. Le XXe siècle connaît des avancées en la matière.

Le chapitre 5 s’attaque à un combat majeur de la lutte féministe : « La femme doit voter ». Dans les années 1880, les droits à l’instruction et au divorce sont accordés aux femmes, reste le droit de vote. Pour les suffragettes, ce droit métamorphoserait la société, il signifierait la fin de la mainmise des hommes sur le « beau sexe ». Les 24 avril et 8 mai 1910 ont lieu les élections législatives, 19 femmes s’y présentent. La suffragette Hubertine Auclert, la journaliste Marguerite Durand et la médecin Madeleine Pelletier sont candidates. Cette dernière défend le service militaire mixte, l’avortement, la sexualité libre, ainsi que l’éducation sexuelle des jeunes filles. Malgré de nombreuses résistances, le 21 avril 1944, ce droit est accordé aux femmes.

« S’il est une histoire qui s’écrit au masculin, c’est bien celle de la guerre ». Ainsi débute ce sixième chapitre intitulé « A celle qui est plus inconnue que le soldat inconnu ». Le rôle crucial des femmes est totalement invisibilisé pendant la guerre. Pourtant, sans elle, rien n’est possible. Au front, elles sont infirmières ou prostituées. Dans la Résistance, elles occupent des rôles plus directifs mais restent encore minoritaires. Elles gèrent tout ce qui relève de l’arrière. Pendant les conflits, les femmes sont d’autant plus victimes de violence, notamment celles des viols de guerre. Cette exploitation des femmes pendant la guerre pousse les ouvrières à faire grève. Elles luttent pour la « semaine anglaise » (samedi après-midi et dimanche chômés et payés) et pour une hausse des salaires. Le point positif de cette période reste l’acquisition de l’accès à de nouveaux métiers qui étaient fermés aux femmes. A la fin de la guerre, la condition féminine, quelque peu émancipée pendant la période de conflit, connaît une forte répression.

« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » : le septième chapitre porte sur le travail des femmes. Malgré le mythe selon lequel elles auraient commencé à travailler durant la Première Guerre mondiale, les femmes ont en réalité toujours travaillé et lutté pour leurs droits de travailleuses. Les inégalités dans le milieu du travail ont la vie dure et persistent : tâches genrées, salaires moindres à temps de travail égal… Le lieu de travail en lui-même est un lieu de discriminations où les violences jouent. Il faut attendre 1992 pour qu’il ait pénalisation du harcèlement sexuel au travail. Le combat pour leurs droits se fait dans la solitude, elles n’ont même pas le soutien de la classe ouvrière. En 1876, le Congrès Ouvrier considère que la place de la femme est au foyer. Pour se faire entendre, les travailleuses n’ont d’autre choix que de faire grève. L’un des combats de ces travailleuses est celui de la maternité. A l’origine, elles n’ont pas de congés – encore moins payés – et pas d’aménagement du temps de travail. En 1909 est accordé un congé maternité de huit semaines mais non rémunéré.

Dans le chapitre 8, M. Larrère montre que conquête, gestion et expérience de l’empire ont été des processus genrés. Les femmes et les hommes n’étaient pas égaux dans les colonies. Cette inégalité a pour conséquence une détérioration globale de la vie des femmes : domestication, sur-érotisation, privation de droits acquis pour les femmes de métropole. Les femmes jouent un rôle important dans la lutte de décolonisation et contre le double patriarcat indigène et colonial (associations, manifestations, grèves…). L’exemple de Solitude illustre l’esclavage au féminin et représente la maternité servile. Née du viol de sa mère par un colon et donc esclave par naissance, Solitude ne peut échapper à sa condition et subit de nombreuses violences. En 1802, elle prend les armes dans une révolte contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon Bonaparte. Elle est alors enceinte de quelques mois. Capturée, elle est pendue au lendemain de son accouchement.

Le chapitre 9 s’intéresse à la lutte des femmes pour reprendre possession de leurs corps : « Un enfant si je veux, quand je veux ». Depuis des siècles, elles sont soumises à des injonctions concernant leur maternité. Les années 1960 sont marquées par la lutte pour la contraception et l’IVG. Créée en 1956, le mouvement Maternité heureuse, qui devient le planning familial en 1960, milite pour la légalisation de la contraception. En matière d’avortement, les pro-IVG (le MLF, le MLAC) s’opposent aux groupes anti-avortement (association Laissez les vivre de Jérôme Lejeune). Cette lutte connaît plusieurs épisodes. En avril 1971 est publié dans Le Nouvel Observateur le Manifeste des 343, puis en 1972 le procès de Bobigny. À l’automne 1974, Simone Veil dépose le premier projet de loi pour légaliser l’IVG, voté à la majorité mais l’avortement est légal sous de très nombreuses conditions… Reste alors les combats d’élargissement de cette loi.

« #ME TOO » est le titre du chapitre 10. Si la déferlante du hashtag Metoo marque l’année 2017, les thématiques abordées par ce mouvement remontent plus loin dans le passé. En France, en 1974, deux femmes sont violées par trois hommes. Elles portent plainte, sont représentées par Gisèle Halimi et remportent leur procès. En découle la loi de 1980 qui définit le viol comme « toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise ». Si cette loi a pour but de faire changer la peur de camp, le processus est long puisqu’en 2012, 75 % des affaires de viol sont classées sans suite. La même année, le harcèlement sexuel entre enfin dans le code pénal, l’atteinte sexuelle en 2013. Aujourd’hui, les choses n’ont pas tant changé, il suffit de prendre en compte l’affaire Polanski (2020). L’un des viols les plus courants est le viol conjugal qui est condamnable à partir de 2006.

« Notre corps, nous-même ! ». A partir des années 1970, le combat féministe est aussi social que physique : lutte pour le respect des corps et de l’apparence des femmes, le chapitre 11 conclut l’ouvrage sur cette thématique. On pense depuis l’Antiquité que les règles sont sales, impures et dangereuses… Cette méconnaissance du corps des femmes pousse à des pratiques violentes. Ne parlons pas des protections hygiéniques surtaxées et considérées comme produits cosmétiques jusqu’en 2016… Les règles constituent ainsi un symbole féministe. Le clitoris n’échappe pas à la règle du tabou quand, au XIXe siècle, on découvre qu’il n’a aucune utilité dans la procréation mais que sa seule fonction est liée au plaisir. La masturbation féminine devient ainsi interdite. A partir des années 1970, le tabou commence à être levé. Il est erroné de dire que seuls les corps et les sexes des femmes sont stigmatisés. Elles sont aussi assaillies par des normes vestimentaires, comme le pantalon dont le port est interdit aux femmes. Plusieurs féministes l’utilisent alors comme symbole de lutte, par exemple Rosa Bonheur et Madeleine Pelletier. De même, le mouvement #Nobra, qui se répand depuis 2018, encourage les femmes à abandonnent leurs soutiens-gorge au nom de leur confort et de leur émancipation.

Appréciations

Rage against the Machisme retrace l’histoire des luttes féministes en France d’un point de vue engagé. Mathilde Larrère pose une écriture dynamique au ton parfois ironique et volontairement provocateur. C’est une écriture qui appelle à la révolte car le combat féministe n’est pas gagné et c’est ce que l’auteure ne cesse de démontrer. Elle prouve qu’il manque toujours des droits et qu’il n’est pas prochain le temps de la fin des discriminations genrées. Le combat des femmes pour les femmes par les femmes est le processus au cœur de la démonstration de Mathilde Larrère. Toutes ces femmes dont il est question disent en chœur « Ne me libère pas, je m’en charge ! » (cf. chapitre 4). Dans son livre, il est rare que l’auteure cite des noms d’hommes. Ce parti pris s’inscrit dans ce qu’elle démontre : une histoire des luttes féministes écrite par une femme. L’esprit de synthèse qui guide l’écriture de cet essai n’empêche pas la présence de documents textuels précis (chansons, extraits d’articles, manuscrits…) à chaque fin de chapitre. Ce sont là des sources historiques qui ont été invisibilisées, méconnues et peu étudiées parce qu’écrites par des femmes. La grande quantité de citations – ou slogans féministes, dont le titre est d’ailleurs issu – offre un lieu de visibilité à la parole de ces femmes violentées, internées à tort, infantilisées, réduites à leur condition de mère et d’épouses. La mise en avant des noms et événements rééquilibre la balance entre une histoire connue, celle des hommes, et une histoire inconnue, celle des femmes. C’est ainsi que cet ouvrage constitue quasiment un dictionnaire des noms propres de ces militantes qui se sont battues pour leurs droits, leur place au sein de la société et leur respect. Ce livre fait certes entendre les voix des féministes mais la présence de nombreuses illustrations, portraits, symboles (comme le dessin de clitoris clôturant chaque chapitre) permet de montrer une imagerie féministe contemporaine. La couverture du livre y fait d’ailleurs référence en s’inspirant de la figure de Rosie la riveteuse.

La grande variété des contenus présents dans l’ouvrage, son accessibilité et ses illustrations le rendent particulièrement plaisant à lire. Son atout majeur est son dynamisme formel faisant parfaitement coïncider le fond et la forme. Par-dessus tout, ce qui m’a passionné dans ce livre, c’est son élan, sa volonté de pousser à la poursuite du combat féministe. C’est ce que Mathilde Larrère déclare elle-même à propos de son livre : « Je suis assez intimement convaincue que l’histoire est un combustible pour les luttes ». La richesse de l’ouvrage ne nous empêche cependant pas de relever des éléments qui auraient pu être approchés de manière différente. Le style poignant de Mathilde Larrère est fortement engagé et parfois volontairement provocateur. Nous nous sommes demandés si ce style, qui sert l’œuvre, ne risque pas de se révéler trop unilatéral, partial ou même restrictif. Par ailleurs, l’ouvrage se révèle être relativement court et se lit rapidement, ce qui peut apparaître quelque peu frustrant pour un lecteur. Cela se révèle d’autant plus vrai pour un lecteur initié au sujet que pour un lecteur novice qui, dès la fin de sa lecture, souhaiterait en découvrir plus sur le sujet. Cela est rendu possible par la large bibliographie proposée à la fin du livre.