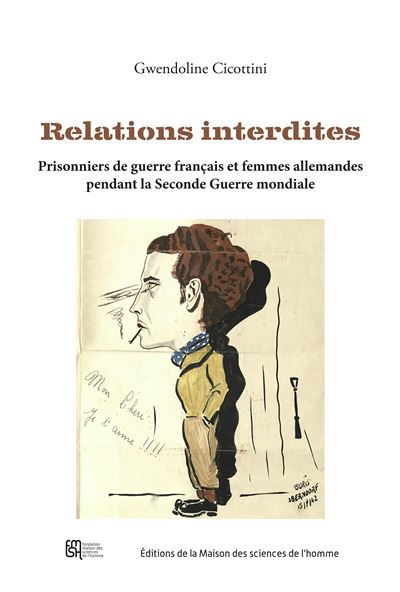

Dans cette monographie tirée de sa thèse, Gwendoline Cicottini lève le voile sur des histoires qui semblaient tues à jamais par un remarquable travail d’étude des dossiers judiciaires, des rapports du service de renseignement et de ceux du SD (le service de renseignements du NSDAP), de multiples notices transmises aux juges mais aussi des sources privées et des entretiens. Le croisement de toutes ces données permet de mesurer ce que furent les relations interdites ainsi que les définissaient les tribunaux du Troisième Reich entre les femmes allemandes et les prisonniers de guerre français, les plus nombreux sur le territoire allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale et les conséquences qui suivirent la fin de la guerre.

Deux textes fixent les relations entre les prisonniers sur le sol allemand et les populations locales : le 25 novembre 1939 est publié le « Décret relatif aux relations avec les prisonniers de guerre » qui est complété le 11 mai 1940 par un décret qui définit les relations interdites avec des dispositions pénales contre les contrevenants. Les prisonniers français sont les plus nombreux en Allemagne et sont aussi les plus nombreux (14.000 environ) dans les procédures judiciaires.

» Aujourd’hui, chaque homme est devenu un soldat, et chaque femme est devenue hommes. Enfin, pas tout à fait ; mais, pour le dire autrement, la guerre a mis tout sens dessus dessous […] » Mrs Alec -Tweedie, » Women and Soldiers » publié en 1918 et citée par Gwendoline Cicottini.

La banalité de relations interdites

Ce qui frappe en premier, c’est paradoxalement la normalité, voire même la banalité, de ces relations interdites alors que ni l’époque (1940 – 1945), le lieu (en territoire ennemi), la privation de liberté ne sont des circonstances ordinaires. Le travail est le premier espace de contact que ce soit à l’usine en ville ou, plus facilement, dans les fermes où les Français remplacent les hommes envoyés au front. Les échanges de petits papiers, les rendez-vous secrets, mais aussi les rencontres au cinéma ou dans les bars en ville avec la complicité des amies ou de l’isolement apparaissent dans les dossiers étudiés. Les documents qui sont présentés lors des jugements des relations interdites sont multiples et de tout milieu social : lettres d’amour, photographies, témoignages révèlent l’ampleur des histoires qui se déroulent malgré les lois nazies. Les dépositions révèlent aussi parfois d’autres enjeux au coeur de ces relations interdites : le troc par exemple entre les denrées alimentaires que reçoivent les prisonniers par l’intermédiaire des colis et des relations sexuelles avec des femmes quels que soient leur âge et leur situation.

Une situation délicate : la grossesse

De ces relations découlent des grossesses souvent cachées au moment des procès par crainte des futures mères qui ajouteraient une preuve supplémentaire à leur culpabilité aux yeux des juges même si » le statut de prisonnier de guerre transformé » à partir de 1942 permet à certains prisonniers français d’être libres y compris de leurs mouvements et de leurs rencontres. Le 16 Octobre 1943 sont envoyées des » Instructions relatives au mariage en Allemagne de prisonniers de guerre » car de ces grossesses non désirées ne peuvent que découler une officialisation des relations. Les visées du pouvoir sont alors purement démographiques : l’Allemagne a besoin d’enfants mais finalement les reconnaissances de paternité sont très rares, les femmes doivent assumer seules leur situation qui peut s’avérer plus compliquée encore lorsqu’elles sont mariées. Cependant, les éléments judiciaires montrent pour nombre d’époux la volonté d’un retour à une normalité une fois la guerre terminée, l’acceptation de cet enfant né d’un temps si particulier. Il est vrai que le régime nazi ne pousse pas au divorce : l’époux bafoué peut retirer toute aide financière et à partir de 1943, il existe un » divorce post-mortem » qui prive de tout droit les veuves de guerre mais Gwendoline Cicottini s’est heurtée à la rareté des documents pour mesurer l’effet d’une telle mesure.

Des corps sous contrôle

Gwendoline Cicottini dresse un portrait de ces femmes : jeunes comme les prisonniers français, la misère sexuelle est évoquée dans les dossiers à partir de 1943. Les Français sont considérés comme plus dangereux de par leur réputation et des interrogatoires révèlent que des femmes n’hésitent pas à reconnaître avoir eu des orgasmes. De tels témoignages mettent aussi en exergue la démarche inquisitrice des juges. En Août 1942, Himmler demande d’arrêter les interrogatoires après l’aveu de relations sexuelles exprimant clairement le fait qu’aussi bien policiers et juges dépassent les bornes dans les interrogatoires des prévenues. Il s’agit alors d’un basculement dans le voyeurisme et la curiosité malsaine mais cela permet aussi de mesurer la dimension sexuelle nazie par force détails dans cette seconde partie titrée : » Des corps sous contrôle « . Le régime se veut détaché de toute pruderie liée à une morale d’une autre époque ou à la religion et si la sexualité des hommes est clairement identifiée comme se devant d’être active, virile et renvoyant au combat, celle des femmes est tournée vers la maternité. La sexualité féminine inquiète car elle apparaît comme un danger émancipateur, les femmes prenant le contrôle de leurs désirs et de leur corps.

Juger et réprimer

La multiplication des publications de juristes allemands, les précisions pour la graduation des sanctions, les distinctions entre » petits délits » et » grands délits « , l’évolution du statut de prisonniers de guerre et plus spécifiquement celui des Français, les diverses circonstances que doivent examiner les juges (statut marital, mobilisation de l’époux au front, misère sexuelle…) montrent la complexité de juger les relations interdites au fil de la guerre. Les femmes sont souvent victimes de délation de collègues de travail ou de voisins, les témoins et les auditions s’enchaînent dans les procédures qui débouchent majoritairement sur de la prison – celle de Barminstrasse à Berlin possède un service de maternité – ou des travaux forcés pour les coupables. Des femmes ont été internées en camp de concentration. La répression contre les femmes est parfois laissée à la vindicte populaire : des sources y compris photographiques et filmiques attestent de l’existence de véritables cages en pleine rue où sont enfermées des femmes tondues pour avoir eu des relations intimes avec des prisonniers de guerre. Hitler interdit ces tontes le 31 octobre 1941 mais sans les supprimer. Le sort des Français incriminés est plus complexe pour les tribunaux car les prisonniers de guerre relèvent d’autres juridictions, leurs différents statuts influent aussi surtout à partir de 1943.

Le refus de l’émancipation

La dernière partie de la monographie interroge La sexualité à l’épreuve du genre dans la guerre et pose la problématique de l’émancipation sexuelle des femmes qui se retrouvent seules, à charge pour elles d’assurer la continuité économique indispensable à la survie en temps de guerre, l’éducation des enfants par exemple. La sexualité dans un tel contexte est souvent renvoyée à la violence trop peu documentée : le viol de guerre apparaît dans 1,1% des dossiers et ne conduit pas à une relaxe des victimes, la condamnation pour relations interdites prédomine dans les prétoires même si elle résulte d’un acte violent. Les femmes qui ont choisi et assumé une relation interdite ont rompu avec leur corps emprisonné par la morale et la société qui plus est en temps de guerre. Les juges sanctionnent aussi cette émancipation, la société aussi.

Le point de vue des prisonniers français

Gwendoline Cicottini permet aussi dans cette partie de mesurer le point de vue des prisonniers de guerre français face à un statut humiliant : la captivité, l’obligation de travailler, la privation de sexualité et l’impossibilité de re-viriliser leur posture contrairement aux Français qui même en territoire occupé ont pu, à travers la Résistance par exemple, retrouver une dignité perdue. Il n’en est rien en Allemagne. Certains peuvent voir dans les relations interdites une revanche, d’autres la rencontre qui permet de sortir d’une misère affective réelle. À leur retour en France, les prisonniers de guerre ont construit une mémoire commune, obtenant le statut d’ancien combattant en 1949. La première vague de récits vise à décrire une réalité ignorée en France. À partir des années 1970, les témoignages laissent place à l’introspection avec une atténuation des références à la violence dans une troisième vague d’écrits permettant de mesurer des expériences différentes de la captivité. Depuis le début du XXIe siècle, les publications s’accompagnent de la parole des jeunes dans le cadre de la transmission de l’expérience de la captivité. Majoritairement, ils n’abordent pas ou peu la question des relations interdites et pourtant 14 000 prisonniers de guerre français sont impliqués dans les dossiers judiciaires pour ce chef d’accusation…

Au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une enquête révèle que le 15 mai 1946, 555 prisonniers de guerre sont en Allemagne : l’immense majorité est rentrée en France. 70 à 200 000 enfants sont rapatriés et adoptés dans le contexte d’une Allemagne Année zéro dévastée et empreinte encore de violence. La quête du père est difficile, les associations qui se créent agissent dans ce sens.

À travers sa thèse, Gwendoline Cicottini propose une histoire de la Seconde Guerre mondiale autrement, une histoire de l’intime, du corps et de la sexualité des femmes. Les archives ouvertes par la chercheuse donnent chair aux dossiers judiciaires : photographies, fac-similés mais surtout témoignages nombreux permettent de nommer ces femmes, parfois jeunes, prévenues, que la police et la justice allemandes scrutent et interrogent. Cette riche somme de qualité ouvre des perspectives de travaux dans les dossiers judiciaires à peine ouverts.