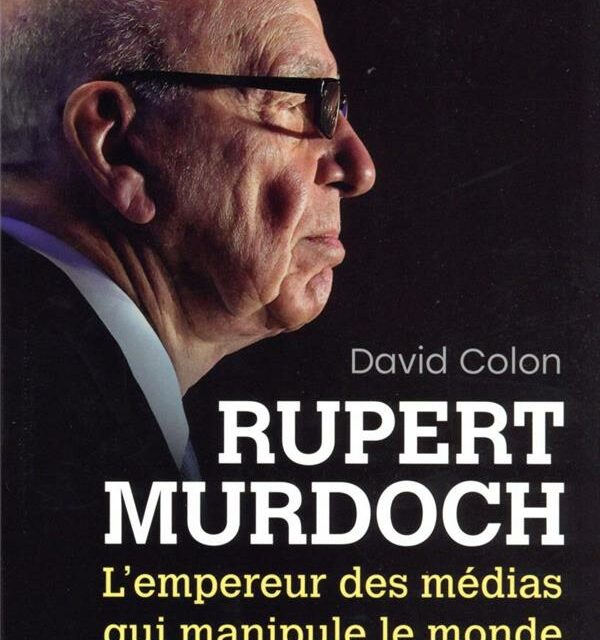

Rupert Murdoch est l’un des plus grands magnats de la presse au monde et un manipulateur hors pair de l’information. Faiseur autant que tombeur de dirigeants politiques, grand propriétaire de journaux, symbole de la presse caniveau, Rupert Murdoch, à plus de 80 ans, est un des hommes les plus puissants de la planète. Et l’un des plus craints aussi. L’avocat Theodore Kheel, cité en fin de l’introduction, a eu ce mot fameux : « Rupert Murdoch est très bon dans ce qu’il fait. La question est : est-ce qu’il fait quoi que ce soit de bon ? ».

David Colon, professeur et chercheur à Sciences Po Paris, répond en près de 300 pages. Autant le dire d’emblée, cet ouvrage est diablement savoureux, rédigé d’une plume alerte autant que mordante, à la hauteur du monstre médiatique qu’il dépeint.

Rupert Murdoch, le « gamin éditeur » devenu grand

Tout commence en 1931 en Australie. Rupert Murdoch est le fils d’un journaliste influent, Keith Murdoch, qui s’est rendu célèbre par sa dénonciation du désastre des Dardanelles. Le même Keith Murdoch fait fortune dans la presse grand-public, avec feuilleton et photos. Quoique riche, le jeune Rupert est élevé à la dure, envoyé en internat, exilé en Angleterre, soumis aux brimades de ses camarades. Mais il ne se démonte pas. Au contraire, à Oxford, il se rebelle, affiche par provocation des opinions socialistes, s’impose. Cette trempe d’acier, il la cultive toute sa vie, depuis le sauvetage in extremis de l’héritage familial jusqu’à l’édification de son empire des médias, en Australie d’abord, au Royaume-Uni ensuite et aux États-Unis enfin. Quand l’énergie et le travail ne suffisent pas, la duplicité et la malveillance prennent le relais. Un éditeur concurrent lui enlève une imprimerie ? Murdoch envoie ses gros bras procéder à l’évacuation, le tout sous l’objectif d’un photographe qui fournira les clichés pour le numéro du lendemain. Dans l’affaire, l’appât du gain passe avant tout.

Les médias de Murdoch ou l’industrie du mauvais goût

Le credo de Murdoch tient en une formule trinitaire : « sexe, sport et sensation ». Les bonnes âmes sont choquées mais le public en redemande. Le Sun, habitué des articles pornographes, s’en amuse. Il annonce par exemple une « semaine de la chatte » et publie ensuite une série de journaux avec des…chats ! Le tabloïd britannique est alors l’un des médias les plus rentables qui soit.

De cette fortune insolente, Murdoch en tire une arrogance sans borne et un mépris universel pour toutes les élites de l’argent, de l’aristocratie ou du pouvoir en Grande-Bretagne. Mais une succession de difficultés personnelles et son impossible intégration dans les cercles les plus influents du pays l’obligent à voir plus loin. Au début des années 1970, c’est donc de l’autre côté de l’Atlantique que Rupert Murdoch tente sa chance.

Il est déjà multimillionnaire et possède une petite centaine de journaux et de magazines. Les États-Unis ne sont toutefois pas la vieille Europe. L’exportation de la « murdochisation » au Texas n’apporte pas immédiatement les résultats escomptés, et ce n’est pas parce que notre baron de la presse s’assagit ! Murdoch fait les frais d’une tradition de presse outre-atlantique fondée sur la publicité et le feuilleton, quand lui vient d’un monde qui mise tout sur la vente au numéro. Mais il apprend vite et envisage bientôt de conquérir un autre monde : New-York.

En 1976, il acquiert le très prestigieux New York Post et quelques mois plus tard, le New York Magazine. Contraint sur place de modérer son penchant pour les seins nus, Murdoch se reporte sur les feuilletons criminels et n’hésite pas à jouer sur les peurs raciales en mettant en scène le Black-out de New-York en 1977.

Par la suite, le même mauvais goût se retrouve dans les prises de position homophobes autour des articles sur le Sida ou dans les accusations de pédophilie lancées contre telle ou telle célébrité.

« J’étais devenu un p… de capitaliste »

Sans foi ni loi, Murdoch n’a pas pu se contenter du seul sensationnalisme et d’un rapport à la vérité plus que flottant. Il a dû adapter ses journaux aux grandes mutations du XXe siècle qui condamnaient à brève échéance la presse écrite. Même si la presse à scandale était l’une des rares à préserver des bénéfices, elle n’a pu échapper aux coupes claires budgétaires et aux compressions de personnel. En la matière, Murdoch n’a jamais hésité à tailler dans le vif, soit en attirant ses journalistes par quelques juteuses indemnités de départ, soit en utilisant quelques arguties juridiques susceptibles de licencier en masse. Le New York Post, mis au régime sec, perd ainsi 122 de ses 460 employés, environ un quart de son personnel !

Plus tard au Royaume-Uni, à l’époque de Thatcher, il parvient à entamer des procédures de licenciement pour 6800 personnes ! En effet, pour contourner l’opposition syndicale, alors très forte dans le pays, Murdoch avait installé à Wapping, sur les bords de la Tamise, toute une machinerie reliée à des ordinateurs, destinée à imprimer ses journaux au nez et à la barbe de ses employés syndiqués. Ceux-ci se mettent immédiatement en grève, ce qui en vertu d’une loi de Margaret Thatcher, constitue une cause de rupture contractuelle.

Après la presse, Murdoch se lance dans l’édition et dans la télévision avec la Fox (1985). Toujours très gourmand, Murdoch passe à côté de la catastrophe fin 1990 quand News Corp menace de s’effondrer sous les dettes. Mais la Fox coproduit plusieurs succès, à commencer par Titanic, et se lance dans les années 2000 dans la production de séries à succès comme Dr House, 24 heures chrono ou Ally Mac Beal. Les Simpson, c’est lui. Il capte aussi le sport professionnel. Le credo de départ a peu changé, moins le sexe.

Rupert Murdoch, « cancer de la démocratie »

Le monde des médias étant ce qu’il est, Rupert Murdoch n’a pu prospérer sans frayer dans les milieux politiques. Admirateur personnel de Nixon, il entreprend depuis New-York d’influencer les élections, à commencer par celle du maire de la ville en 1978. Il jette son dévolu sur le candidat démocrate Ed Koch, pour lequel il consacre tout un numéro entier, là où d’autres se contenteraient d’un éditorial d’une colonne. Koch est élu et offre à Murdoch jusqu’en 1989, date de son départ de la mairie, un allié de choix. Par la suite, il soutient R. Giuliani.

Au Royaume-Uni, il soutient avec ardeur Margaret Thatcher qui, par sa détestation des élites installées et son libéralisme affiché, partage avec lui de nombreux points communs. La Dame de fer lui est reconnaissante : elle autorise sans ciller l’acquisition du Times de Londres et du Sunday Time , ce qui restreint encore le nombre de propriétaires de presse dans le pays. Les quelques maigres engagements pris pour respecter la pluralité des opinions ne tiennent pas plus d’un an.

Aux États-Unis, la route de l’empereur Murdoch croise de Ronald Reagan dont il soutient tous les combats visant à démanteler l’État-Providence. Ne trouvant pas en Georges Bush un digne successeur de Reagan, Murdoch, alors distancé par CNN et lourdement endetté, se croit perdu. Le lancement de Fox News en 1995 est le début d’une contre-offensive. L’esprit de la chaîne consiste à rendre la politique divertissante, à faire de l' »infotainment », d’une fidélité absolue à la ligne de Bush fils dans sa lutte contre l’Axe du mal. Les années Obama lui sont évidemment peu favorables : il rate le virage d’Internet, son rêve chinois échoue, il est accusé d’espionner illégalement les téléphones d’une adolescente enlevée et tuée sur le chemin de l’école, ainsi que du prince William… Ses biographes l’éreintent. Donald Trump lui offre un répit mais Murdoch méprise le « clown » de la Maison-Blanche. Il s’est rapproché de Boris Johnson et guette l’insurrection populiste qui monte d’année en année.

Murdoch a aujourd’hui 91 ans.