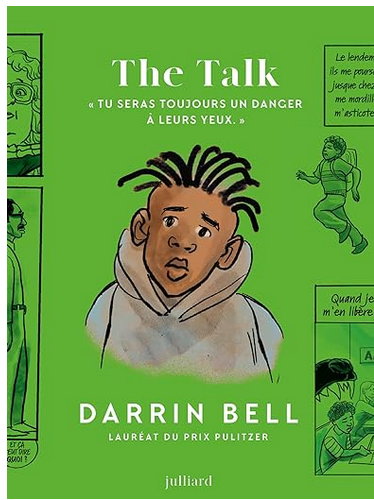

Darrin Bell : un caricaturiste reconnu

Darrin Bell est un caricaturiste reconnu. Il est aussi le premier Africain-Américain caricaturiste de presse lauréat d’un prix Pulitzer (2019). Il a également reçu le Berryman Award for Editorial Cartooning (2016), le RFK Jr. Award for editorial cartooning (2015), et le Daily Californian Alumni of the Year Award de l’Université de Berkeley (2015).

Sa carrière débute en 1995, à vingt ans, comme caricaturiste dans le Daily Cal’s. Il a dessiné en indépendant pour les pages opinion du Los Angeles Times, du San Francisco Chronicle et de l’Oakland Tribune. Il est à l’origine en 1997 du comic strip « Rudy Park ». Caricaturiste éditorial depuis 2013 au Washington Post Writers Group, il contribue aussi au New Yorker.

L’ouvrage présenté ici n’est pas un roman graphique : c’est une introspection dessinée de l’expérience africaine-américaine. The Talk est la discussion inévitable par laquelle on finit par annoncer à son enfant que ce qui paraît banal pour d’autres lui est interdit et à haut risque. Cette discussion est d’abord celle que la mère de Bell souhaite avoir avec son fils Darrin lequel devra l’avoir avec son propre fils.

Désir de jouet

La discussion part d’un banal désir d’enfant, celui d’un jouet, à cette nuance près que celui-ci est un revolver. Pour jouer dans la rue, le petit Darrin voudrait comme ses amis avoir un revolver factice qui ait l’air d’un vrai. Tous ses amis en ont un mais sa mère préfère lui acheter un revolver vert : un revolver qui a l’air d’un jouet et qu’on ne risque pas de prendre pour une véritable arme à feu. C’est à cette occasion que vient la discussion. Le reste de l’ouvrage passe par différentes étapes de cette expérience au cours de laquelle Darrin prend conscience que, dans les regards, ce qui serait banal chez les autres – réussir quelque chose, poser une question en classe, se montrer brillant – pose toujours un problème.

Le lecteur qui a vécu jusqu’ici à distance de ces questions d’expérience raciale ne doit pas se méprendre sur l’identité de Darrin Bell dans le contexte racial américain. Sa mère blanche a parfaitement intériorisé l’expérience de son enfant, à l’image de toutes les femmes qui vivent l’expérience raciale par procuration via leur compagnon ou leur enfant. Dans le contexte américain hérité des lois ségrégationnistes d’autrefois, peu nous chaut que Darrin Bell ait une mère blanche : il est bien noir dans un regard blanc, même si la clarté de sa peau l’amène à être moqué par des lycéens noirs et à hésiter sur les attitudes vestimentaires ou langagières à adopter compte tenu de leurs connotations identitaires. Le comprendre permet de saisir pourquoi on est noir au sens existentiel dans un certain contexte (par exemple le cas Obama), c’est à dire au sens de l’expérience, et non en vertu d’un contexte biologique où poser l’existence du métis revient à postuler l’existence de la race.

Parmi les images récurrentes dans l’imaginaire de l’auteur figure celle du chien menaçant dont on laissera le lecteur réfléchir au sentiment d’insécurité oppressive qu’il présente pour l’auteur. Ceux qui connaissent d’autres expériences ne manqueront pas de faire le rapprochement : le chien n’a pas bonne presse en contexte post-esclavagiste.

Dépasser l’expérience américaine ?

L’ouvrage peut-il dépasser la singularité de l’expérience afro-américaine et parler à d’autres sans être confiné au cadre sociétal des EU ? Toutes choses égales, rien ne s’y oppose. Les parents d’un enfant noir, « métis » et/ou d’origine maghrébine savent tous de quoi il retourne. Cette obsession que l’enfant ne touche rien dans les rayons d’un magasin et qu’il ne s’y attarde surtout pas ; ce doute lorsque la relation est étrangement difficile avec un professeur et qu’on ne veut absolument pas passer pour paranoïaque ; ce vieil enseignant qui confie sans complexe qu’il s’étonne d’avoir un élève brillant d’origine maghrébine (ou un élève en difficulté d’origine chinoise).

Pour traiter des discriminations, l’ouvrage de Darrin Bell est parmi les plus exploitables dans une démarche pédagogique qui souhaiterait éviter de se contenter d’un rigide catéchisme de beaux principes ou d’une présentation des sanctions pénales encourues dans une affaire judiciaire. The Talk permet de réfléchir à l’expérience de celui qui est l’objet de racisme comme au regard porté par celui qui voit en lui un danger.