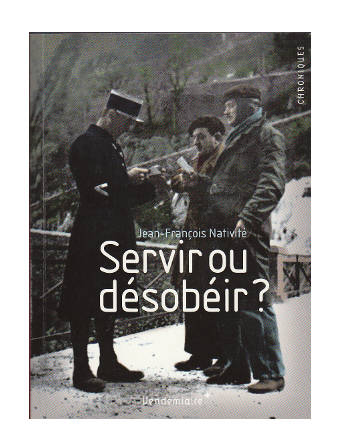

Professeur à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), spécialiste dans le domaine de l’intelligence stratégique et des questions de défense, Jean-François Nativité a soutenu en 2010 une thèse, Culture d’ordre et identités régionales. La gendarmerie dans les départements pyrénéens (1939-1944). L’ouvrage qu’il publie aujourd’hui en est directement issu, et on aurait aimé qu’un sous-titre explicite nous indique qu’il s’agit d’une étude sur les gendarmes pyrénéens et non pas d’une réflexion globale sur l’obéissance des fonctionnaires et des militaires sous le régime de Vichy (à laquelle il participe néanmoins).

Les recherches de l’auteur ont porté sur le rôle de la gendarmerie dans les cinq départements pyrénéens frontaliers de l’Espagne (Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et Pyrénées-Orientales) durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’est appuyé sur un corpus d’archives nationales et départementales, sur quelques sources orales et sur les archives de la gendarmerie. Les centaines de références données dans les notes de fin d’ouvrage révèlent l’utilisation d’une riche bibliographie, qui porte sur l’histoire et la sociologie de la gendarmerie, mais aussi sur le milieu pyrénéen considéré dans toute sa dimension géographique, historique, sociale et politique. L’auteur a pour objectif de montrer comment la gendarmerie (institution légitimiste et légaliste), et chaque gendarme, individuellement, se trouvent confrontés à un choix politique, qui est aussi un choix de conscience, lorsqu’il s’agit d’obéir à des ordres qui viennent d’un État devenu dictatorial et raciste. Mais il s’agit aussi de montrer que la question se pose dans un espace frontalier à l’identité très forte, et dans un contexte historique très évolutif. Comme le dit Jules Maurin (professeur émérite des universités, il fut le directeur de thèse de l’auteur) dans sa préface, cette étude se situe « à la confluence de l’histoire militaire, de l’histoire administrative, de l’histoire sociale, de l’histoire politique nécessairement et aussi de l’histoire des mentalités. »

Un territoire et des hommes

Cette étude scientifique, rigoureuse et nuancée, se traduit par un ouvrage plutôt dense et d’un abord un peu difficile, dans la mesure où les développements ne bénéficient pas de l’appui qu’aurait pu constituer un plan plus détaillé. Il se compose en effet de neuf chapitres, à l’intérieur desquels ne se trouvent que quelques sous-titres. Il faut y ajouter, en fin d’ouvrage, les notes, quelques cartes et documents, l’exposé des sources et des méthodes et une courte bibliographie.

Le premier chapitre est une réflexion historique et géographique sur l’intégration des Pyrénées à l’État-nation, entre le milieu du XIXe siècle et 1914. L’auteur cherche à montrer « comment une civilisation rurale jalouse de ses coutumes a su, par sa participation massive à la Grande Guerre, infléchir la courbe de sa marginalisation tout en conservant un caractère propre ». Il met en évidence les étapes vers l’ouverture au monde extérieur et à la conscience nationale des Pyrénées « afin de définir le socle des références innées et acquises de ce territoire. »

L’identité pyrénéenne est d’abord celle « d’un terroir hors du commun. » Les départements pyrénéens sont des départements ruraux aux paysages très contrastés (haute montagne, océan, plaines et littoraux), dont les activités économiques principales sont le commerce et le pastoralisme. Les hommes y sont solidement attachés à leurs racines et partagent tous une forte volonté d’autonomie ; contrebandiers, brigands et contestataires en sont les figures légendaires. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Pyrénées se sont intégrées à la nation française, la promotion sociale obtenue par l’éducation, l’accès à la fonction publique, le suffrage universel et l’exode rural ont été les principaux facteurs de cette intégration.

Les Pyrénées ont été confrontées aux prémices du conflit mondial dès l’arrivée des premiers exilés espagnols fuyant les combats de la guerre civile : ils étaient plus de 500 000, en février 1939, à passer la frontière. L’administration française mit alors en place à la hâte des camps d’internement dont la surveillance fut confiée à la gendarmerie. En novembre 1938, furent créées des formations de gendarmerie spécialisées dans la surveillance des frontières et la police des étrangers. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Pyrénées sont une zone de contact géostratégique essentielle. Elles sont un lieu de transit et elles deviennent, en février 1943, avec l’instauration du STO, une plaque tournante vers la liberté.

La gendarmerie et les gendarmes

Les deux chapitres suivants traitent de la gendarmerie en tant qu’institution, ainsi que du métier et du mode de vie des gendarmes. La gendarmerie départementale est une gendarmerie de terrain, qui quadrille l’espace national parce qu’elle est implantée au niveau du canton ; elle est l’interlocuteur privilégié des populations. Elle a pour mission essentielle la prévention et la répression des atteintes à l’ordre public. En 1939, aux abords de la frontière franco-espagnole, la gendarmerie réprime le braconnage forestier, recherche les déserteurs et les insoumis, observe les infractions économiques, surveille les étrangers et assure la police de la route. Mais elle a aussi des missions de renseignement au profit des autorités officielles, maires, sous-préfets et préfets.

Les gendarmes sont recrutés parmi les militaires et anciens militaires ayant accompli la durée légale du service. Ils doivent justifier d’une bonne conduite et avoir réussi des tests qui sont très sélectifs pour l’époque : « Devenir gendarme requérait une motivation certaine et des qualités qui excluaient la majeure partie de la population locale. » Ils sont tenus pour entrer en fonction de prêter serment d’obéissance à leur chef, « cette subordination était la clé de voûte de l’édifice ». Le gendarme devait aussi et surtout à ses supérieurs une confiance absolue. Dans les départements pyrénéens, le taux d’encadrement de la population par les gendarmes est deux fois supérieur à la moyenne nationale en 1939. On commence à les regrouper dans des casernements qui renforcent la culture de groupe : « Expression même du pouvoir militaire, la caserne suggérait de façon emblématique les notions de grandeur, de puissance, et de solennité inhérente à la fonction. En tant qu’espace clos et sécurisé, elle illustrait aussi l’idée d’une enceinte de protection face au monde extérieur. » Chaque gendarme dispose d’un fusil, d’un pistolet et de munitions ; chaque brigade possède un fusil-mitrailleur. Les équipements se modernisent, motocyclettes et automobiles font leur apparition.

Une approche sociologique montre que le gendarme départemental est un père de famille d’âge mûr, issu de son département, et qui bénéficie d’une certaine pratique du service. Militaire expérimenté et meneur d’hommes, l’officier de gendarmerie en poste dans les Pyrénées est un professionnel de la sécurité intérieure et du maintien de l’ordre, sans véritable attache avec la région. L’auteur insiste sur la « conscience collective et unitaire fondée sur la discipline, le légalisme et l’obéissance. » L’image du gendarme a fait de gros progrès dans la population depuis le XIXe siècle : « Après plus d’un siècle de mépris et de rejet, le gendarme avait fini par trouver sa place au sein de la population locale (…) Il tenait désormais une place de choix au centre de la sociabilité villageoise et cantonale, au même titre que l’instituteur, le prêtre et le maire. »

Été 1940 : la chasse aux Espagnols, communistes et autres « indésirables »

Le quatrième chapitre a pour titre, « Le cataclysme de la défaite ». Il accorde tout d’abord une large place au phénomène de l’immigration espagnole massive. L’arrivée des soldats républicains vaincus, mêlés à une foule de civils, suscita la haine et la peur des autochtones. La presse créa une véritable psychose et la xénophobie s’installa durablement : dans ce contexte de guerre, l’étranger n’était plus le bienvenu, surtout s’il était « rouge ». Les conditions d’accueil furent épouvantables dans le Roussillon avant que six camps ne soient aménagés et que des compagnies de travailleurs espagnols composées de volontaires ne soient constituées. Les forces de maintien de l’ordre, et plus particulièrement celles de la gendarmerie, commirent un certain nombre de dérives et d’excès que la hiérarchie s’empressa d’étouffer : humiliations verbales, insultes, brimades physiques, et même vols.

La gendarmerie fut contrainte de faire appel à des réservistes pour combler les départs des personnels mobilisés ; ce furent d’anciens sous-officiers de gendarmerie et des volontaires issus de la population. Compte tenu des besoins, les réservistes bénéficièrent des largesses de la hiérarchie et suscitèrent la jalousie de leurs collègues. La mission principale de la gendarmerie fut alors la prévention des menaces intérieures. Elle accorda une grande attention au contrôle des étrangers, quelques Allemands, mais surtout des Italiens, de la part desquels on pensait pouvoir craindre des sabotages. Elle surveilla également les éventuels déserteurs et insoumis qui auraient pu être tentés de passer les Pyrénées : des pacifistes, des communistes qui furent très peu nombreux.

Avec la mobilisation, la population se montra encore plus xénophobe et agressive à l’égard des réfugiés espagnols. Lettres anonymes et menaces dénonçant « la lie de Barcelone et les traîne-savates de Mussolini » affluèrent dans les bureaux de police et les préfectures. L’obsession de la « cinquième colonne » poussa la gendarmerie à recevoir pour mission de s’occuper des militants et sympathisants communistes. Elle se livra avec zèle à la chasse aux communistes français et étrangers, espagnols en particulier. Tous les suspects furent internés ; les « apatrides » furent envoyés au camp du Vernet qui fut spécialisé dans l’accueil des « indésirables ».

Au service du Maréchal et aux ordres de l’occupant

Avec l’armistice et l’arrivée des premiers soldats allemands, le département des Basses-Pyrénées fut scindé en deux selon une ligne de démarcation courant sur près de 150 km. La commission de Wiesbaden, chargée de préciser les conditions de l’armistice et de l’occupation, eut à traiter de la gendarmerie. Le sort de la gendarmerie départementale donna lieu à de longues tractations entre le gouvernement de Vichy et les autorités allemandes. Celles-ci, méfiantes, exigèrent la dissolution de la Garde républicaine mobile, élément constitutif de l’armée française. Dans le cadre de l’épuration politique et raciste du nouveau régime quelques gendarmes furent révoqués ; quelques-uns furent déplacés ; très peu furent concernés par le statut des juifs ; tous durent prêter serment de « fidélité à la personne du chef de l’État ».

En zone Nord, la gendarmerie fut placée sous les ordres des autorités militaires d’occupation, et les brigades furent désarmées à titre préventif. L’installation des soldats allemands sur la ligne de démarcation, à Orthez en particulier, qui contrôlait à la fois la circulation ferroviaire et routière, se fit progressivement entre juillet et septembre 1940. En face des postes de contrôle allemand, les autorités françaises instaurèrent une deuxième barrière dans laquelle des pelotons de gendarmerie prirent place. Au début du printemps 1941, peu après l’arrivée des douaniers allemands dans le département, tout le personnel de surveillance français, gendarmes compris, fut évincé de la frontière pour cause de mauvais résultats. L’occupant instaura une « zone côtière interdite », d’une largeur de 20 à 30 km, dans laquelle il était interdit de se déplacer -gendarmes français compris- sans la détention d’un sauf-conduit. Durant cette période, la gendarmerie eut pour mission principale, la surveillance de la frontière, conjointement avec l’armée, les douanes et la police.

Avec le retour de Laval, un décret de juin 1942 fit de la gendarmerie une force de police organisée militairement. Elle n’appartenait plus aux armées et ses charges furent appelées à augmenter. Ce fut le premier pas vers le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur, réalisé lors de l’arrivée de Darnand au secrétariat général au Maintien de l’ordre, en remplacement de René Bousquet. En juillet 1942, furent signés avec les Allemands des accords qui reconnaissaient « l’indépendance » de la police de la gendarmerie françaises et qui imposaient aux policiers et gendarmes français de signaler aux autorités allemandes les activités communistes « terroristes », et les actes de sabotage qui pourraient en résulter. Dans les Pyrénées, la signature des accords de collaboration policière franco-allemande eut surtout pour effet de durcir les conditions de passage en Espagne. En novembre 1942, les troupes allemandes envahirent les Pyrénées. Théoriquement, les services de police et de gendarmerie devaient fonctionner en pleine indépendance et un dispositif imposant fut mis en place aux abords de la frontière. L’arrestation du côté français était synonyme de prison et de déportation en camp de concentration. Trouvant les services d’ordre français trop peu efficaces, les Allemands les dépossédèrent un de leurs attributions et en firent de simples supplétifs de leur système de surveillance.

La gendarmerie engagée dans la répression au service de la Révolution nationale

Intitulé « La logique de l’exclusion », le cinquième chapitre est au coeur de la problématique annoncée par le titre de l’ouvrage. Il traite de l’implication des gendarmes dans la politique d’exclusion du gouvernement de Vichy et montre que, pour la majorité d’entre eux, « elle emprunta les courbes sinueuses de la compromission étatique et des exigences allemandes ». La logique de corps et la culture de l’obéissance conduisirent la plupart des gendarmes à s’engager sans état d’âme au service de la Révolution nationale. Ils devinrent les acteurs de la lutte contre l’Anti-France.

Ce n’est pas dans la lutte contre le marché noir qu’ils firent le maximum de zèle. Ayant eux-mêmes des difficultés de ravitaillement, ils se montrèrent souvent compréhensifs, d’autant plus qu’on leur demandait d’être des éducateurs et d’inciter les populations à accepter les mesures de rationnement sans chercher à s’y soustraire. L’auteur estime que, « en ces temps de souffrance collective, la gendarmerie joua aussi un rôle d’amortisseur social », et que les gendarmes « adaptèrent de manière plus ou moins consciente leurs visées répressives aux réalités quotidiennes locales ».

Par contre, ils se montrèrent particulièrement zélés et efficaces dans la chasse aux communistes, facilement placée dans la continuité de la surveillance des réfugiés espagnols. C’est également l’efficacité qui caractérise le mieux leur comportement dans la traque des juifs : « En dépit de nombreux témoignages de gendarmes évoquant a posteriori des formes de mansuétude à l’endroit des populations juives locales, aucun document ne confirme une éventuelle prise de position claire et collective sur le sujet. » Toutes les personnes arrêtées, avant d’être déportées, étaient internées dans des camps dont la police et la gendarmerie avaient la charge, de même qu’elles étaient utilisées pour surveiller les transferts d’internés.

Dans les premiers mois de l’Occupation, la majorité du personnel de la gendarmerie servit « avec dévouement un gouvernement qu’elle souhaitait fort et inflexible à l’égard des ennemis de la nation ». Il fallut attendre l’été 1942 et l’organisation des grandes rafles de juifs pour voir apparaître les premier états d’âme : « les gendarmes se retrouvèrent en effet de plus en plus confrontés à leur conscience ». La hiérarchie élabora alors un système de déculpabilisation fondé sur le renforcement disciplinaire et la segmentation stricte des tâches assignées. Plus on descend dans la chaîne d’exécution, plus il apparaît que les intéressés ignoraient la véritable destination des convois qu’ils contribuaient à constituer.

Avec l’instauration du Service du travail obligatoire, les gendarmes se virent attribuer une nouvelle mission répressive, des plus délicates à assumer à l’endroit des récalcitrants et des populations qui en étaient solidaires. Policiers et gendarmes encadrèrent les réquisitions des premiers travailleurs, puis ils eurent à rechercher les réfractaires. Dans cette mission, ils obtinrent de mauvais résultats, mais l’étude montre qu’ils s’expliquent davantage par une « incapacité technique et logistique interne » que par la réelle volonté de protéger les réfractaires

Une évolution très lente et très modérée vers une « résistance molle »

Le régime se fit de plus en plus répressif jusqu’à devenir un État policier. La Milice prit une part croissante dans la répression et son chef devint secrétaire-général au Maintien de l’ordre, en décembre 1943. La gendarmerie se trouva engagée de plus en plus durement dans la répression et la lutte contre la résistance. Pour stimuler les hommes et susciter les vocations, on distribua des gratifications et on améliora le ravitaillement. La gendarmerie vit d’un mauvais oeil l’arrivée de la Milice et les nouvelles modalités de la collaboration policière franco-allemande. Se méfiant de plus en plus de la gendarmerie, les Allemands prirent clairement le parti de la Milice.

Les passages de clandestins à travers les Pyrénées prirent une grande ampleur en 1943. Il s’agissait de réfractaires, de jeunes hommes décidés à rejoindre la France libre, et d’aviateurs alliés tombés sur le sol de France et désireux de rejoindre Londres pour y reprendre du service. Des réseaux d’évasion s’étaient constitués et 2500 passeurs, parmi lesquels de nombreux contrebandiers, faisaient traverser la chaîne pyrénéenne, à des prix variables. Les Allemands estimèrent que la gendarmerie française était trop inefficace et que la frontière était trop perméable, mais, là encore, il s’agissait davantage d’un manque de moyens que de la traduction d’une sympathie à l’égard de la résistance. Les Allemands créèrent donc une zone interdite sur la frontière et se chargèrent de la contrôler.

Quand il s’agit de rechercher les réfractaires, la gendarmerie le fit « dans le sens de l’obéissance, sans enthousiasme ni gaieté de coeur » et manifesta d’abord « une authentique volonté de succès ». La rançon en fut le développement de la « gendarmophobie » dans la population, qu’y alla jusqu’à la violence. Les gendarmes changèrent alors de comportement, et l’obéissance fit place « aux initiatives individuelles et aux blocages silencieux ». On constate que les brigades arrêtent de moins en moins de réfractaires, et ce sont alors les critiques des préfets qui tombent sur les gendarmes. Si la gendarmerie fit preuve d’une certaine indulgence à l’égard de réfractaires, il n’en fut pas de même vis-à-vis des maquis, qu’elle considéra comme des adversaires.

Chargés de rechercher les réfractaires et de maintenir l’ordre au service d’un État policier collaborant avec une puissance dont la défaite semble désormais certaine, les gendarmes étaient de moins en moins décidés à « risquer (leur) peau pour 2000 francs par mois ». Ils furent de plus en plus soucieux de donner le change sans se compromettre en participant à la lutte contre le « terrorisme ». Réquisitionnés en mai 1944 pour participer à une opération de ratissage organisé en collaboration avec la Milice locale contre les maquis, les gendarmes obtinrent de très mauvais résultats.

Un ralliement tardif et peu enthousiaste à la résistance

Face à l’épuration extrajudiciaire, la gendarmerie ne fut qu’une observatrice, se contentant de répertorier les victimes et de rendre compte à la hiérarchie ; elle ne s’engagea pas, elle attendit. En conséquence, elle fut souvent prise à partie par les populations et par la résistance qui multiplia les attaques de gendarmeries. La majorité des gendarmes resta en poste pendant les combats de la libération et l’auteur constate dans son étude que « le nombre de gendarmes pyrénéens ayant profité du contexte de la libération pour s’engager officiellement aux côtés des forces de résistance locale fut relativement faible. ». Certes, observe-t-il immédiatement en contrepoint, cette attitude peu glorieuse « ne doit pas nous conduire à minorer l’engagement résistant de certains. »

Il y eût effectivement des gendarmes résistants qui quittèrent l’uniforme pour entrer dans la clandestinité, mais ils furent extrêmement rares. Pour un homme (ou pour une femme), devenir résistant clandestin, c’est quitter son foyer, se séparer des siens, mettre en danger leur liberté et leur vie. Pour un gendarme, c’est déserter, c’est exposer à être tué en situation d’infamie et d’indignité nationale. Le passage à la résistance quand il se fit, se fit tardivement et il se fit en groupe le plus souvent. L’auteur observe un phénomène identique à celui qu’à étudié Emmanuel Chevet dans sa thèse sur les compagnies départementales de la Bourgogne (Gendarmerie et maquis sous l’Occupation en France 1943-1944), les passages à la résistance s’effectuèrent crescendo selon deux phases : jusqu’au Débarquement, les cas furent individuels et isolés ; par la suite, leur nombre augmenta de manière exponentielle pour atteindre leur apogée au début du mois d’août, au point de s’étendre à la totalité de certaines brigades de gendarmerie.

L’heure des comptes

C’est le titre du dernier chapitre qui traite de la période de la Libération : évolution institutionnelle dans le cadre du retour à la légalité républicaine, recrutement, missions : recherche des collaborateurs, contrôle de la circulation et du rationnement, surveillance de la zone frontière libérée dans le cadre du regroupement des guérilleros espagnols ayant pour objectif de retourner en Espagne pour y combattre le franquisme.

L’épuration extrajudiciaire ne toucha que très peu les gendarmes locaux. La vague de violence de la fin du mois d’août 1944 se focalisa davantage sur les collaborateurs notoires, les membres de la Milice en particulier. « De toute évidence, la passivité, voire la docilité de certains gendarmes face aux exécutions sommaires et autres exactions perpétrées autour d’eux leur permit d’éviter le pire. » Néanmoins, beaucoup de gendarmes furent préventivement arrêtés et internés, pour être généralement rapidement libérés. Une structure d’épuration interne à la gendarmerie fut créée, et 6000 gendarmes furent touchés par la procédure, ce qui prouve qu’une « épuration de la gendarmerie a bel et bien eu lieu, dans des proportions importantes. » Les archives montrent aussi que beaucoup d’attestations de bonne conduite sont largement exagérées, un engagement hyper tardif (c’est-à-dire postérieur à la libération !) dans les FFI, servant bien souvent de brevet de résistance.

Moulés dans un esprit de corps, conditionnés par une culture de l’obéissance, les gendarmes pyrénéens, dans leur grande majorité, ont obéi et servi avec légalisme le régime du Maréchal, avec zèle pendant de longs mois, avec prudence quand le vent tourna, « avant de céder peu à peu à une loyauté de façade, les poussant à se dérober devant l’action ou la décision ».