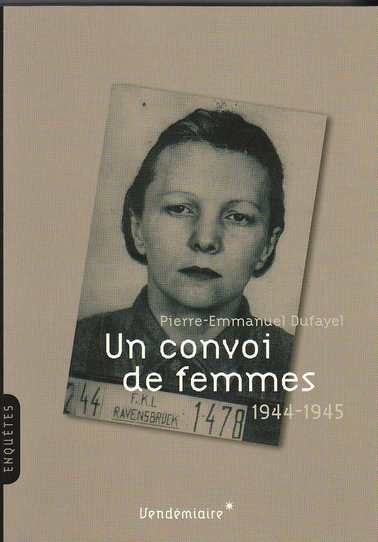

Les éditions Vendémiaire, dans leur collection « Enquêtes », publient un nouvel ouvrage, fruit des recherches de Pierre-Emmanuel Dufayel, historien, doctorant à l’Université de Caen Basse-Normandie au sein du Centre de recherches d’histoire quantitative, et membre de l’équipe de recherche de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Cet historien consacre ses travaux de recherche aux Françaises déportées par mesure de répression. Elles furent plus de 9000, soit 10 % des déportés de nature « politique » répertoriés par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Conformément à l’esprit de la collection, il s’agit d’un travail historique entrepris à partir de sources primaires, archives et témoignages écrits.

Pierre-Emmanuel Dufayel consacre cet ouvrage à l’étude du convoi d’un millier de femmes déportées de Compiègne, le 31 janvier 1944, pour le camp de concentration de femmes de Ravensbrück, dont l’identité se résuma, dès leur arrivée au camp, à leur matricule compris entre les numéros 27 030 et 27 988 : elles deviendront les « 27 000 ».

De tous les convois de femmes, il est le seul pour lequel une liste de transport a été conservée. Sauvé de la destruction, ce document, destiné au service du camp, fut tenu à jour par les détenues secrétaires de l’infirmerie. Alors que pour les autres transports de femmes il est parfois difficile de cerner avec exactitude l’identité des déportées, il livre les noms, les prénoms, les dates de naissance, le jour et le lieu de certains transferts. À cette source majeure s’ajoutent des dossiers réalisés par les déportées à leur retour pour obtenir les statuts de « déporté politique » et de « déporté résistant ».

Une problématique nourrie par les questionnements de l’historiographie, une analyse approfondie des sources, une étude rigoureuse et méthodique, permettent à Pierre-Emmanuel Dufayel de présenter en huit chapitres les femmes du convoi, les conditions de leur arrestation, de leur internement et de leur voyage, puis leur calvaire (et de leur résistance) dans le camp ou dans les Kommandos de travail qui dépendent de lui, de leur retour enfin.

Qui étaient les « 27 000 » ?

Plus de 70 % d’entre elles étaient des résistantes, membres de 75 organisations différentes. Les trois quarts travaillaient pour des réseaux de renseignement et d’évasion, d’autres étaient membres des grands mouvements de Résistance. Les unes avaient pris part à la lutte armée contre l’occupant, d’autres à des opérations de parachutage ou à des activités d’aide aux familles de résistants internés ou déportés, d’autres encore avaient participé à des réseaux d’évasion ; beaucoup avaient effectué des activités de renseignement ou encore, avait participé à la rédaction, à l’impression et à la diffusion de journaux et de tracts. Plus de 200 d’entre-elles, sur les 500 résistantes dont l’auteur a pu cerner l’activité, avaient été agents de liaison. Près de la moitié des agents et des membres d’organisations avaient assuré le gîte et le couvert aux résistants traqués, aux aviateurs en fuite ou aux réfractaires cherchant asile, tout en camouflant des armes, des documents, du matériel, ou en hébergeant des résistants clandestins. Environ 85 % d’entre elles étaient entrées dans la Résistance en 1942 et 1943.

Á côté de ces femmes explicitement engagées, on trouve un groupe de prisonnières qui, sans avoir agi au sein d’une organisation, avaient participé à ce que l’on peut appeler la « résistance civile » : une petite centaine de ces femmes avait soutenu la Résistance en logeant spontanément des agents de passage, en camouflant des résistants clandestins recherchés ou en cachant armes et matériels. Plusieurs avaient été arrêtées pour avoir simplement manifesté leur aversion pour le régime nazi, leur sympathie pour les Alliés, ou leur patriotisme. Celles qui n’étaient pas résistantes étaient soit des femmes, mères, soeurs, fiancées, souvent arrêtées comme otages, soit des femmes arrêtées fortuitement dans une rafle, soit des prostituées : au moins 45 de ces déportées sont arrêtées dans le cadre des mesures prises pour contrôler les relations sexuelles entre les Françaises et les troupes d’occupation, et garantir ainsi la sécurité sanitaire du territoire occupé.

Un peu plus des deux tiers d’entre elles résidaient dans les départements de la zone occupée, surtout dans les grandes métropoles. Une forte proportion disposait d’un emploi, ce qui les distingue nettement de la population féminine française de l’époque, où plus d’une femme sur deux était sans profession. Elles étaient de toutes les générations, presque les trois quarts avaient moins de 45 ans ; la plus âgée d’entre elles, Émilie Tillion, mère de Germaine Tillion, membre du réseau du Musée de l’Homme, avait 68 ans ; la plus jeune avait 17 ans. Les deux tiers de ces femmes étaient mariées et mères de famille, y compris de famille nombreuse.

On voit par toutes ces précisions la qualité du travail et l’importance du tableau qu’il permet de dresser des réalités de la Résistance.

Arrestation, condamnation et internement

Les unes ont été arrêtées par des services allemands (de la Wehrmacht d’abord, de la Gestapo ensuite) et condamnées par des tribunaux militaires allemands ; les autres l’ont été par des forces de police françaises, jugées par des tribunaux français, écrouées dans des prisons françaises puis remises aux mains des autorités allemandes : l’histoire de ces femmes démontre l’interpénétration des systèmes répressifs français et allemand et la collaboration du gouvernement de Vichy. Il s’agit généralement dans ce cas, de militantes ou sympathisantes communistes. Les dates d’arrestation démontrent bien l’accentuation et la radicalisation de la répression à partir du début de l’année 1943.

Les femmes arrêtées ont été internées dans des quartiers allemands installés au sein des prisons françaises. Elles ont été mises au secret, interrogées, parfois torturées puis écrouées dans des geôles surpeuplées, sous-alimentées et maintenues dans d’affreuses conditions de promiscuité et d’insalubrité. « Les « 27 000 » passent en moyenne six mois en prison avant d’être déportées. Période de résistance, mais aussi de création de liens presque « familiaux », qui se maintiendront parfois jusque dans l’univers concentrationnaire, et y deviendront synonymes de survie. ».

De Compiègne à Ravensbrück

Les deux tiers environ des femmes de ce convoi furent transférées au camp de Compiègne-Royallieu au cours des semaines précédant le départ. C’est là qu’elles reçurent le matricule qui sera le leur à Ravensbrück. Le 31 janvier 1944 à l’aube, elles sont rassemblées devant leur baraquement pour un appel, avant de se mettre en route pour la gare de Compiègne. Elle découvrent les conditions de leur voyage : « un plancher de bois poussiéreux sur lequel une botte de paille a été étendue, pour seule commodité un bidon de fer transformé en tinette, pour unique source de lumière et d’oxygène une lucarne grillagée de fils barbelés. » Elles arrivent au camp dans la nuit du 3 février 1944.

Commence alors le processus de déshumanisation : elles sont déshabillées, dépouillées de tout ce qui pouvait leur rester, épouillées, douchées, accoutrées de vêtements dépareillés. Elles subissent ensuite une période de quarantaine, d’une durée variable, pendant laquelle des Françaises arrivées précédemment viennent aux fenêtres de leurs blocks les avertir de l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour avoir plus de chances de survivre. Cette période terminée, la plupart sont employées dans des Kommandos de corvée où les travaux sont extrêmement pénibles. Parmi toutes ces femmes, cinq, attendant un enfant, sont renvoyés en France : une telle décision « est difficilement explicable et demeure plutôt rare ». Après le mois d’août 1944, les prisonnières enceintes accouchent au camp dans des conditions de plus en plus effroyables ; et la quasi-totalité des plus de 500 nouveau-nés mourra.

L’archipel concentrationnaire

70 % des détenues sont envoyées dans un Kommando extérieur à Ravensbrück, et plus ou moins éloigné (de 50 à 550 km). Elles sont d’abord sélectionnées par une « commission » qui comprend des représentants d’entreprises privées et le responsable du bureau du travail du camp. Ils inspectent les mains, les dents, les corps de ces femmes qui doivent défiler entièrement nues. Elles sont ensuite envoyées dans des Kommandos où elles sont toujours employées au service de l’industrie de guerre allemande : fabrication d’obus, de pièces de moteurs d’avion, de masques à gaz, d’armes diverses etc. Ce sont presque toujours des Kommandos dont le fonctionnement débute à peine. Le travail est dur ; la surveillance de la production est confiée à des chefs d’atelier et des contremaîtres civils, mais aussi à des surveillantes SS en dehors des heures de travail. L’ensemble des témoins souligne l’extrême brutalité des surveillantes et des cadres civils. Les soins médicaux sont quasiment absents, les appels interminables dans le froid n’ont pas disparu, mais, globalement, les prisonnières sont moins maltraitées qu’au camp, afin qu’elles demeurent productives. Les bombardements et les alertes ajoutent à la terreur quotidienne et, à partir de l’hiver 1945, les rations s’amenuisent.

Néanmoins, une résistance quotidienne multiforme s’organise. Les instructions deviennent rapidement des indices, informant des gestes à ne surtout pas commettre, et que beaucoup cherchent donc à commettre pour que les pièces fabriquées soient défaillantes. Plus la tâche requiert de précision, plus les actes de sabotage sont insoupçonnables. L’importance de la résistance parmi ces déportées s’explique sans doute par le fait que, dans leur grosse majorité, elles étaient des résistantes avant leur arrestation. Plusieurs d’entre elles furent lourdement sanctionnées, voire exécutées.

Vers l’extermination

Ravensbrück fut l’un des derniers camps libérés et, dès la seconde moitié de l’année 1944, des convois en provenance de différents camps de concentration y sont arrivés. Pour faire face au surpeuplement, l’élimination du plus grand nombre possible de détenues est organisée. Au début de 1945, une chambre à gaz provisoire est installée à proximité du four crématoire : Ravensbrück est devenu un camp d’extermination. Environ 200 détenues, parmi les « 27 000 », sont encore présentes à Ravensbrück au 1er janvier 1945, quand s’enclenche le programme d’extermination. Les deux tiers elles ont plus de 50 ans. « Le dispositif de cette mécanique de mort est la sélection des plus faibles », organisée par le chef du bureau du travail accompagné du commandant adjoint du camp et de deux médecins. Les femmes sélectionnées sont acheminées vers un petit camp où les conditions de vie ne laissent presque aucune chance de survie. Parallèlement plusieurs dizaines de femmes sont extraites chaque soir du camp pour être gazées. Les médecins SS raflent quotidiennement les détenues qu’ils croisent dans le camp, les femmes aux cheveux blancs, au teint trop pâle, aux jambes enflées. Fin avril 1945, le bilan est terrible : sur les 200 détenues, au moins 35 ont été gazées et plus de 60 autres sont mortes. Mais le bilan est en réalité plus lourd, car ce programme meurtrier s’étendit aussi aux femmes présentes dans des Kommandos satellites.

Au cours des dernières semaines de la guerre, la plupart des prisonnières des camps satellites sont évacuées dans des circonstances terrifiantes : ce sont les « marches de la mort ». Un peu plus de 400 femmes du convoi des « 27 000 », soit deux tiers de celles qui ont été exploitées par les nombreux Kommandos, on subit l’ultime épreuve des évacuations. Ces marches ont été fatales pour au moins quinze d’entre elles.

« La longue route du retour »

Les circonstances de libération de ces femmes ont été différentes selon le lieu où elles se trouvaient : dans les Kommandos, sur les routes des marches de la mort, ou à Ravensbrück. Mais le parcours fut toujours long et douloureux. Au milieu du chaos du Grand Reich qui s’effondre, beaucoup de femmes sont livrées à elles-mêmes pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’elles soient recueillies par les armées alliées, américaines dans la plupart des cas. La pire des horreurs fut vécue par celles qui furent conduites au camp de Bergen-Belsen. La plupart des « 27 000 » qui ont survécu à ces conditions effroyables rentrent en France fin mai et début juin 1945, plus d’un mois et demi après leur libération.

Sur les 959 femmes qui ont quitté Compiègne le 31 janvier 1944, 199 ont succombé à la déportation, soit un peu plus de 20 % des prisonnières. Les derniers mois furent de loin les plus meurtriers, et une vingtaine de prisonnières succombèrent après leur libération. Les plus âgées et les moins politiquement engagées furent les plus vulnérables.

« Le retour idéalisé, rêvé depuis plus d’un an, n’est pas tel qu’elles l’ont imaginé. Au contraire, il sera pour beaucoup une épreuve supplémentaire. Percutées par le réel, encore marquées par l’univers qu’elles viennent de quitter, la très grande majorité de ces « 27 000 » éprouve un profond désarroi (…) Pour beaucoup, ces premiers temps du retour s’accompagnent d’effroyables révélations et de nouvelles souffrances (…) Seuls témoins de la mort de leurs camarades, elles doivent aussi informer de la disparition de ces êtres aimés (…) Beaucoup sont choquées par l’incompréhension et l’incrédulité de la population. Paroles blessantes, remarques maladroites, expressions habituellement sans importance, provoquent un mélange d’indignation et de déception chez ces femmes vulnérables (…) Devant cette incompréhension, ressentie le plus souvent comme un déchirement, l’immédiat après-guerre est marqué par un repli sur soi ».

L’intérêt de cet ouvrage, dans l’esprit de la collection, est de proposer au public un texte clair et largement accessible (néanmoins accompagné de plus de 200 notes), fruit d’un travail fondé sur des sources d’archives clairement identifiées et nourri d’une parfaite connaissance de l’historiographie. Il intéressera ceux qui seraient désireux de lire quelque chose de nouveau sur un sujet qu’ils connaissent, mais il permettra aussi à ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir la plupart des aspects de la déportation à travers l’aventure de ces femmes courageuses.

Bonjour, Ma mère NEEL Paulette Claudette Madeleine née le 17/08/1925 (âgée de 18 ans au moment de son arrestation pour avoir eu des tracts anti nazi sur elle à deux reprises) est passée par Romainville, Compiegne et Ravensbruck dans le convoi des 27000.

Elle a été libérée par la croix rouge suédoise et est passée par Malmoe.

Je cherche des informations sur ce séjour en suede, les conditions de son retour en france.

Merci de me dire si vous pouvez m’aider.

Cette article est plein de points de concordances avec ce qu’elle a vécu mais son silence demeure le principal obstacle à notre compréhension complète et a fini par se remplir de « secrets » ressentis ou imaginés peut être.

Merci de votre retour

Jacques LEPRONT (elle a épousé mon père Jean Baptiste Lepront déporté pour résistance à buckenwald et passé aussi par compiègne) – l’ironie veut que j’ai fait mon servie militaire au 58em RCT dans le camp de royal lieu de compiègne, là même où ils sont passés tous les deux sans se connaître à l’époque.