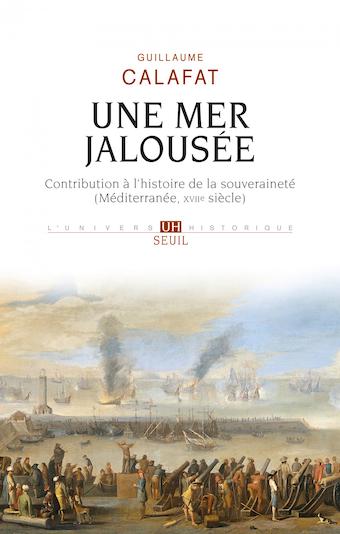

Comment pouvait-on dire le droit sur les mers à l’époque moderne, c’est-à-dire comprendre les principes, énoncés dans une centaine de documents du XVIIe siècle, qui ont pris position au sujet de la souveraineté des mers. C’est le défi qu’a relevé Guillaume Calafat, maître de conférences à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine, au sein de l’ouvrage Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée, XVIIe siècle), paru aux éditions du Seuil en 2019, première partie remaniée de sa thèse dirigée par Wolfgang Kaiser et soutenue en 2013. G. Calafat porte un vif intérêt à la Méditerranée qu’il caractérise comme un espace d’inventions techniques, juridiques, scientifique set politiques. Par conséquent, cette étude se veut être dans la continuation des travaux de Fernand Braudel mais également dans la poursuite des études méditerranéennes relancées par un certain nombre d’évènements comme la chute du mur de Berlin (réunification de l’Europe dans une opposition avec l’Afrique ou encore l’Asie) ou encore après les attentats du 11 septembre (rapports entre Islam et Chrétienté du Moyen-Âge jusqu’à nos jours). Toutefois le domaine du droit a longtemps été délaissé malgré la richesse des archives (procès, documents notariaux, etc.) que l’on trouve dans les différents ports de Méditerranée.

G. Calafat précise dès l’introduction le double objectif de l’écriture de ce livre. Il s’agit tout d’abord de redonner la place à la Méditerranée dans une histoire globale sur les libertés des mers, là où l’historiographie fait davantage la part belle aux océans et aux empires coloniaux. L’auteur souhaite mettre en lumière les spécificités politiques et intellectuelles de la Méditerranée. Deuxièmement, l’auteur cherche à comprendre comment s’opère l’appropriation juridique d’un espace marin pour ensuite dire le droit. Le choix de la période est donc le XVIIe siècle. L’historiographie a longtemps perçu la Méditerranée des XVIIe et XVIIIe siècles comme un espace marginal voire un bassin d’archaïsme alors même que les marchés méditerranéens ont été décisifs pour comprendre le commerce globalisé de cette période.

Juridiction et souveraineté sont les deux concepts-clés qui jalonnent le livre de G. Calafat. En effet, la toile de fond de l’ouvrage est de savoir comment subdiviser l’espace liquide qu’est la Méditerranée. Cette mer est l’objet d’appropriations qui amènent les États à se mettre d’accord sur des bornes maritimes pour séparer des aires de compétences, ce que l’auteur appelle juridictions. Cela permet de créer un droit de dire le droit car l’autre grande question posée par Guillaume Calafat en plus de chercher à comprendre comment dire le droit sur cette aire, est également de comprendre qui peut dire le droit.

L’enquête menée par Guillaume Calafat débute par une controverse juridique au début du XVIIe siècle portant sur le droit maritime entre deux des plus grands esprits de ce siècle : le jeune avocat néerlandais Hugo Grotius et le philologue, érudit et juriste anglais John Selden. Ces débats d’idées qui portent essentiellement sur les définitions juridiques de la liberté et du statut des mers ont donné lieu à une véritable « bataille des livres » dans la première moitié du XVIIe siècle, où Anglais et Néerlandais ont façonné des définitions concurrentes d’« Empire », de « souveraineté », de « juridiction », d’« occupation » ou de « propriété ».

Grotius se voit confier la tâche importante de justifier la capture d’un navire portugais richement chargé, par une flotte de la jeune Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC), fondée en 1602. Or les actionnaires de cette compagnie ont des doutes éthiques, moraux et juridiques sur la légitimité de cette prise en mer. Grotius rédige alors un long texte sur le droit de prise, De jure praedae, achevé à l’automne 1606. L’ensemble de ce texte n’est connu des historiens qu’à partir du XIXe siècle. Toutefois, un extrait de ce travail est beaucoup mieux connu. Il s’agit du douzième chapitre, intitulé Mare liberum, repris presque mot pour mot et publié anonymement en 1609 sous la forme d’un plaidoyer sur la liberté de circulation sur les mers et les océans. Dans ce texte, Grotius défend l’idée de la communauté des mers, de l’impossible appropriation des espaces liquides au nom du libre commerce et de la libre circulation. Ce plaidoyer explique donc que deux États en guerre comme le sont le Portugal et la Hollande, peuvent faire la guerre partout sur les océans et il est donc tout à fait légitime que des navires hollandais capturent un navire portugais y compris sur des mers dont les Portugais revendiquent la souveraineté. Ce texte de 200 pages est très vite diffusé en Europe et déclenche une véritable controverse sur la question du statut juridique des mers.

Selden a répondu à Grotius 9 ans après la parution du Mare liberum dans un texte intitulé Mare clausum. Toutefois le roi d’Angleterre ne souhaite pas que ce livre soit publié au moment où les relations entre Anglais et Néerlandais sont à l’apaisement. L’ouvrage de Selden est finalement publié en 1635 au moment où les tensions réapparaissent, particulièrement dans l’Océan indien. Selden explique, exemple historique à l’appui, qu’il est tout à fait possible de s’approprier les mers.

Néanmoins, l’opposition entre mer libre et mer fermée est beaucoup plus subtile que ce qu’il n’y paraît. En effet Grotius s’appuie sur le droit romain pour défendre l’idée de communauté des mers. Il définit la mer comme une chose commune, c’est-à-dire qui appartient à tous, voire une chose publique, c’est-à-dire sous la gestion administrative d’un État qui protège les littoraux, mais dont les usages sont identiques. Toutefois, il apporte plusieurs nuances qui ont leur importance pour le débat méditerranéen : dans un golfe un prince peut exercer sa juridiction ; lorsqu’un prince possède une île, on peut tracer une ligne et donc tracer une forme de juridiction ; enfin un État suffisamment puissant pour entretenir des flottes permettant l’appropriation de mers pourrait exercer une forme de juridiction. Selden quant à lui est conscient que les Anglais ne peuvent s’approprier l’Atlantique dans son entièreté. Il existe donc des visions différentes de la propriété des mers. Selden revendique le droit des États à revendiquer des zones de pêche exclusive, qui leur permettraient de chasser tout autre État qui viendrait pêcher dans ces eaux.

Au sein de cette controverse, l’auteur tente d’y voir la place de la Méditerranée, qui est plus petite que les océans du globe, mais qui a une longue histoire d’appropriation dont les toponymes portent encore les vestiges. Pour l’auteur cette controverse est globale car des décisions prises en Méditerranée ont des conséquences à l’échelle mondiale et inversement.

Dans la suite de l’ouvrage, l’auteur présente des espaces différents et des situations concrètes comme Venise, Gênes ou encore Livourne.

Le cas de Venise est évoqué par Grotius et Selden comme exemple de souveraineté maritime. Pour les juristes vénitiens et plus particulièrement Paolo Sarpi, la souveraineté correspond à la territorialisation du pouvoir, c’est-à-dire la superposition du dominium et de l’imperium. Au XVIIe siècle, les Vénitiens veulent continuer à taxer tous les navires qu’ils croisent dans le golfe de Venise, autre nom de l’Adriatique. Cette souveraineté est contestée par des États présents sur la péninsule italienne comme Ferrare, les États du Pape, le Royaume de Naples et sur la côte dalmate il y a la présence des Ottomans ou encore de la République de Raguse (actuelle Dubrovnik). Pour assurer leur souveraineté, les Vénitiens continuent d’entretenir une flotte importante. Ils surveillent l’entrée de l’Adriatique grâce à la présence d’un capitaine du port présent sur l’île de Corfou. La Sérénissime justifie cette souveraineté par le fait qu’elle n’a jamais eu d’empereur ni de suzerain. En ayant construit leur souveraineté sur les eaux, les Vénitiens considèrent avoir le privilège de protection, notamment contre les corsaires mais aussi contre l’avancée des Ottomans. Ainsi pour les juristes vénitiens et particulièrement Giulio Pace, Venise a une souveraineté supérieure sur les autres États en Adriatique.

La République de Gênes développe un modèle différent. À l’époque moderne cette république est considérée comme la vassale de l’Espagne et a donc perdu sa souveraineté. Néanmoins les Génois vont tenter de réarmer le concept de souveraineté en la défendant sur la mer Ligure. Cependant, ils ne peuvent pas s’appuyer sur des justifications historiques comme l’ont fait les vénitiens. Pour retrouver sa souveraineté Gênes se voit dans l’obligation de recréer sa flotte, c’est-à-dire sa puissance maritime. Cet exemple génois est repris au XVIIIe siècle par les Anglais pour défendre l’idée d’empire des mers.

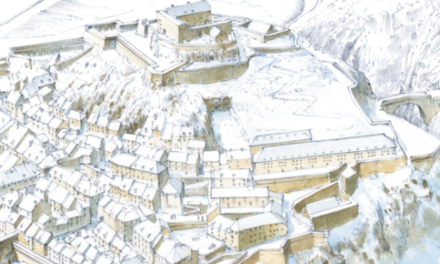

L’auteur zoome également sur des espaces plus petits : Nice (port de commerce) et Villefranche (fort qui protège le port de Nice), deux possessions du duc de Savoie. Or ce dernier impose un péage maritime sur tous les navires qui passent au large de la Savoie et particulièrement les Provençaux et les Génois. Peu à peu les grands États comme la France, l’Angleterre ou encore les Provinces-Unies paient une redevance au duc de Savoie pour qu’il arrête d’arraisonner les navires. Cette politique du duc de Savoie a fonctionné au nom des principes de protection de juridiction et donc de souveraineté.

Deux chapitres de l’ouvrage ont pour sujet la Méditerranée ottomane. Les Ottomans ont joué un rôle important dans cette controverse, car leur empire maritime est immense mais aussi car le sultan défend l’idée de gradients différents de souveraineté. Ainsi dans certains espaces proches de l’Anatolie, le sultan revendique une souveraineté tout entière avec des droits de péage et une impossibilité de venir chercher des produits sans licences spécifiques. Pour les mêmes raisons de souveraineté, les navires français et anglais n’ont pas le droit de se battre dans ces espaces. En revanche, dans les îles de la mer Égée, il y a une zone tampon qui sert d’espace de négociation. De même en Afrique du Nord, les régences connaissent une situation particulière où tout en appartenant à l’empire ottoman, leur autonomie leur permet de négocier des traités avec les autres États. Finalement on se rend compte, et particulièrement dans les traités élaborés avec Alger, Tunis et Tripoli, qu’il y a une élaboration commune, du côté européen comme du côté ottoman, de catégories juridiques qui permettent de dire le droit, de reconnaître des souverainetés et de penser des formes communes d’attribution des juridictions.

Le dernier chapitre présente le port de Livourne qui réussit à dire le droit d’une façon différente des exemples précédemment cités. Les petits États ou les États plus faibles ont la possibilité de tracer une juridiction en créant des « ports francs » pour attirer le commerce. Ces « ports francs » taxent très peu et laissent beaucoup de privilèges sur les marchandises. Pour l’auteur, ces ports sont une déclinaison fiscale de la « bataille des livres », car le port de Livourne est très favorable aux marchands qui y importent et exportent des marchandises ottomanes ou atlantiques.

Pour conclure, G. Calafat a réalisé avec ce livre un travail conséquent où chaque chapitre s’ouvre sur une illustration ou carte qu’il relie avec le sujet abordé dans la suite du texte. L’ouvrage se termine par une riche bibliographie ainsi que des index de personnes et de lieux qui permettent de se guider plus aisément.