Le premier chapitre, intitulé « De l’or ! », consiste à replacer les fondations de villes dans leur contexte. Une date résume à elle seule la Ruée vers l’Or : 1849. Quelques mois seulement après la découverte de pépites par James Marshall, un intense mouvement migratoire se dirige vers la côte Pacifique, flux que le pionnier Richard H. Dana aurait pu qualifier de véritable « California Fever » en direction de la « Mother Lode », le filon-mère de 250 km aux pieds de la Sierra Nevada. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 1849 arrivent sur la côte Ouest, et particulièrement sur la région de San Francisco, quelques 6.000 « aventuriers… du Mexique, 5.000 du Chili et du Pérou », auxquels s’ajoutent 17.000 immigrants provenant directement d’Europe et d’Australie, 42.000 personnes qui choisissent de « traverser le continent » et 25.000 venues de la côte Est par bateau (p.39).L’intensité du succès de ce « Rêve américain » est amplifiée par la situation européenne. Evidemment, la maladie de la pomme de terre est à l’origine de l’arrivée d’un grand nombre d’Irlandais. On oublie en revanche souvent le contexte français de 1848 qui, avec l’incitation gouvernementale, a lancé des milliers de nos compatriotes sur la route de la Californie. De 15.000 habitants estimés au printemps 1848, la Californie passe à 115.000 individus à la fin de 1849 et à 225.000 lors du recensement de 1852. San Francisco se souvient encore de ces années fondatrices, comme en témoigne le nom de l’équipe de base-ball locale, les « forty-Niners », qu’on peut traduire par « ceux de 49 ».Le deuxième chapitre, « Du camp minier à la ville champignon », répond plus directement au titre du livre. La précarité et la situation hygiénique lamentable sont courantes dans ces camps de fortune installés rapidement et parfois de façon éphémère. Pour autant, c’est une véritable microsociété qui voit alors le jour, avec tribunal et règles de vie commune (celles rapportées par le journal de Ryan en 1851, cité p.75, s’achève par l’engagement à ne pas abandonner un camarade malade).

Règlements de comptes

La raréfaction de l’or et l’arrivée d’individus davantage intéressés par l’appât du gain que par le rêve lui-même expliquent la délinquance croissante, dans laquelle les antagonismes raciaux jouent souvent un rôle actif. Ainsi, les « Spaniards », ces immigrés mexicains ou chiliens qui parlent espagnol, sont régulièrement victimes de « mauvais traitements » (p.82), et l’afflux croissant de Chinois (on passe de 7 individus en 1848 à 20.000 en 1852) inquiète suffisamment pour qu’ils soient également la cible d’attaques personnelles. La distinction entre camps et villes est d’autant plus délicate qu’il y a confusion lexicale, comme le signale le français Etienne Derbec (« chaque ensemble de baraques ou de cabanes portait le titre de villes », p.99). Selon l’auteur, la différence tient surtout à l’offre sociale que propose la ville : « on y trouve souvent des hôtels souvent de qualité très médiocre, des restaurants et, bien sûr, « l’enfer du mineur », les saloons et les salles de jeu » (p.100). Par exemple, selon Derbec, la ville de Mariposa est à moitié constituée de salles de jeu.

Le troisième chapitre étudie l’évolution de ces villes pionnières, plus ou moins importantes, après le rush des mineurs solitaires. Nevada City (p.138-140) connaît une croissance symptomatique des « boom towns ». Fin 1848, ce n’est encore qu’un camp de quelques tentes, dont celle de Caldwell qui y est fait office d’épicier. En mars 1850, une assemblée d’habitants élit un représentant chargé de l’administration et de la justice, et surtout choisit un nom permanent pour le site, nom entériné par l’installation d’un bureau de poste en décembre 1850. Il s’agit alors encore d’une petite ville de 2683 habitants, dont 2063 mineurs. La découverte de quartz en 1851 transforme la petite ville de toile en véritable cité, d’autant que les habitants mettent en place un système d’irrigation permettant d’affronter la saison sèche. En 1854, Eleanore Dumont ouvre une maison de jeux, fait rare pour une femme. Elle rencontre un vif succès mais quitte Nevada City dès 1856, pensant qu’il faut « prospecter ailleurs » (p.149).

Des Français en Amérique

Le quatrième chapitre, portant sur « les Keskydees », étudie une catégorie particulière de pionniers : les Français, à qui les Anglophones attribuent la formule systématique : « Qu’est-ce qu’ils disent ? », traduite par le mot « Keskydees ». Relayés sur le Vieux Continent par la création de sociétés financières telles La Californienne, les Français choisissant l’émigration sont d’origines géographiques diverses, comme le montre la liste de voyageurs de la deuxième expédition du Grétry, depuis Le Havre, en 1850 (p.185). En revanche, les témoignages ne sont pas unanimes sur l’origine sociale des migrants : vagabonds selon le consul Dillon, plutôt aisés, éventuellement déclassés selon De Massey.

L’auteur propose plusieurs exemples de Français émigrés aux Etats-Unis : ainsi, Etienne Derbec, déjà cité, est un « journaliste-mineur, puis imprimeur-éditeur-métallurgiste-inventeur » (p.199), né à Dijon en 1817, typographe parisien au Journal des Débats, où il a écho des découvertes d’or. Il part du Havre en août 1849 pour San Francisco où il arrive en janvier suivant. Il se lance dans la quête d’or en mai 1850, mais est vite déçu par la faible rentabilité de l’effort fourni. Il se fait alors engager comme journaliste de la section française du Picayune and Daily Times à San Francisco, avant de fonder son imprimerie en 1852 puis un journal, L’Echo du Pacifique. Son activité détruite par l’armée américaine, il devient inventeur dans l’activité minière. Après des décennies de réussite, il tombe peu à peu dans l’oubli et décède en 1914, à 97 ans, laissant de riches témoignages sur ces pionniers français.

Le cinquième et dernier chapitre a pour titre « De l’argent ! », répondant ainsi au premier chapitre. Dans les années 1850, le filon californien s’épuise peu à peu, au profit d’autres Etats, la Colombie Britannique au Canada et le Nevada à l’Est. La région de San Francisco apparaît alors comme une base arrière de cette nouvelle ruée. Elle est d’abord un réservoir humain d’où partent de nombreux mineurs ; elle est aussi le lieu d’où proviennent les capitaux et les techniques nécessaires à une exploitation rentable des nouveaux gisements. Les investisseurs optent aussi pour d’autres secteurs que la mine, telle que l’exploitation forestière autour du Lac Tahoe après l’invention d’une nouvelle technique minière de boisage par l’ingénieur d’origine allemande, Philip Deidesheimer. Autour de la mine, c’est ainsi une économie entière qui se met en place. On peut retenir l’exemple de Julia Bulette, prostituée originaire de Liverpool, devenue une « véritable personnalité de la ville » de Virginia City à partir de 1862. S’occupant de bonnes causes (elle récolte des fonds pour les pompiers volontaires et pour les indigents,…), son assassinat en 1867 bouleverse la ville.

L’ouvrage s’achève par de nombreuses fiches sur ces villes californiennes.

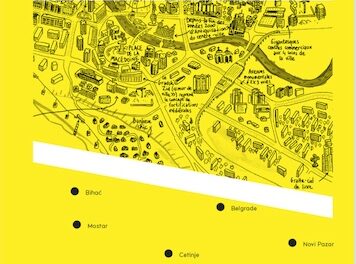

On pourra regretter de nombreux points dans cet ouvrage. D’abord, malgré le titre de l’ouvrage, l’aspect « fantomatique » de la moitié des quelques 500 petites villes californiennes créées lors de la Ruée vers l’or n’est guère abordé (mais les sources ne s’y prêtent peut-être pas). Par ailleurs, de très riches documents agrémentent la lecture de ce livre, mais ils ne sont pas véritablement étudiés et servent davantage d’illustrations, parfois de qualité de reproduction médiocre d’ailleurs. Surtout, on s’étonnera qu’une publication de presses universitaires ne possède aucun appareil de notes, pourtant fort utile ici, et soit dotée d’une bibliographique aussi laconique. De même, les cartes présentées ne sont que des reproductions, aucune n’étant réalisée uniquement pour cet ouvrage, alors qu’il s’agit d’un véritable sujet de géographie historique.