Loïc Wacquant est un sociologue français connu internationalement, professeur à l’Université de Californie à Berkeley et chercheur associé au Centre de sociologie européenne à Paris. Il travaille sur les Etats-Unis, les dominations sociale et raciale, les espaces de relégation urbaine et les prisons. Il a publié de nombreux articles dans Le Monde diplomatique sur les EU. Dans le numéro d’août 2022 de ce mensuel, cet auteur publiait un article intitulé « La vie et l’honneur des boxeurs américains ». La publication d’un ouvrage à La Découverte y était annoncée. Plus de 20 ans après le formidable Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur (Agone, 2000), l’auteur remettait ça. La délicatesse, parfois rude, du langage sociologique, aux saveurs bourdieusiennes, appliquée à la sueur et aux combats des boxeurs, allait-elle encore une fois agir ? Autant le dire tout de suite, le pari est plus que réussi et cette édition très réussie.

Une nouvelle édition très réussie

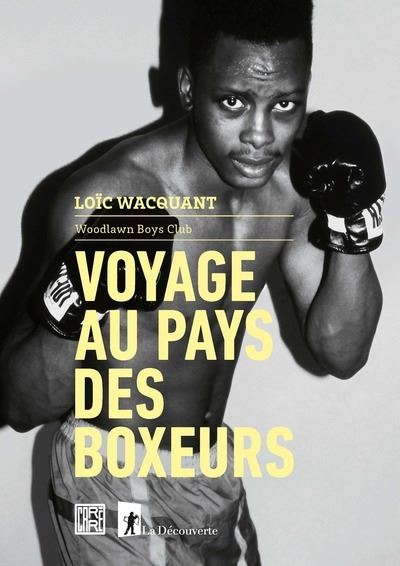

Commençons par la fin et le plaisir amusé de trouver dans la même bibliographique Pierre Bourdieu et Mohamed Ali, un ouvrage sur la démocratisation scolaire (Stéphane Beaud) et un sur la vie des moines du 10ème au 13ème siècle. Un format original (17 sur 24 cm) qui en fait un cahier lisible et clair et pourrait être un cadeau fort sympathique. En effet, le texte est accompagné de photographies, de très nombreuses citations de boxeurs, d’entraîneurs, de managers, d’arbitres et de documents de travail qu’avaient réalisé l’auteur pendant sa fréquentation d’une salle de boxe de l’hyper ghetto de Chicago (South Side de Chicago), dans les années 1988-1991. L’intérêt du recours aux techniques de la « photo-ethnographie » est réel. C’est une chose de lire les passages sur le paysage urbain de ce que l’auteur nomme l’hyper ghetto de Chicago, c’en est une autre de voir les « bâtiments à l’abandon », les devantures des « commerces calcinés », les vitres brisées ou les panneaux publicitaires de la page 21 : « The big fish » vantant un énorme burger et celui montrant une main pleine de pilules « Addiction is a slavery ».

Un sociologue au pays des boxeurs

Un des intérêts majeurs de l’ouvrage réside dans le fait que L. Wacquant qui voulait travailler sur le ghetto (South Side) de Chicago a fréquenté une salle de boxe de ce quartier, le gym de la 63° rue (le Woodlawn Boys Club). Et ce pendant plusieurs années, seul blanc, seul français, on s’en doute, et seul titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Cette immersion de longue durée lui a permis de se faire accepter par les boxeurs apprentis ou confirmés, des hommes seulement, tous Afro-américains qui vivaient dans ce quartier. En effet après « des débuts difficiles et douloureux », on veut bien le croire, il a amélioré sa condition physique et progressé dans la « tactique du pugiliste »[1]. Il a donc vécu dans son corps un certain nombre de contraintes de ces boxeurs et connu certaines de leurs appréhensions. Dans le même temps, il a tenu un « journal ethnographique » de 2300 pages, qui a servi de base à son travail, lui permettant de lier « travail théorique et observation empirique ».

Pratiquer la boxe au ghetto

Incontestablement le South Side qui présente un paysage de « désolation urbaine » est un ghetto voire ce que l’auteur appelle un hyper ghetto, fuit par les familles afro-américaines des classes moyennes. Le sous-emploi y est endémique, la pauvreté touche un tiers des ménages et le plus gros employeur du quartier est « le gang des Gangsters disciples ». D’où une violence très présente et un trafic de drogue important. Au début des années 1990, la boxe n’est plus un sport aussi populaire qu’auparavant, y compris dans les quartiers défavorisés et ségrégués. Ce sont les sports d’équipe : basket, football américain ou base-ball qui attirent les jeunes, séduisent le public et donnent l‘illusion qu’il est possible d’y conquérir gloire et richesse.

L’auteur cherche à savoir qui sont ceux qui se tournent vers la boxe malgré la dureté de ce sport, pourquoi ils le font et qu’est-ce qui explique qu’ils persistent longtemps dans cette voie. En langage sociologique la réponse à la deuxième question est : « Choisir la boxe plutôt que « courir la rue » […] c’est éviter des destins funestes mais aussi s’associer à un monde fortement valorisé dans les milieux populaires de la ville ». Pour Bower, 23 ans, poids moyen : « C’est comme mes potes qui sont dealers […] ils me disent « Hé mec, ramène ton cul à la salle et reste au gym ! T’as pas besoin de ce qu’on fait, nous. [..] Alors que toi, t’essaye de devenir quelque chose » ». Le profit n’est pas financier, les combats sont rares et pas très bien payés, mais essentiellement symbolique. Le pratiquant de cet art se différencie des autres dans le quartier et a le sentiment qu’il se dépasse lui-même. Reste que ce sport est très exigeant (nous y reviendrons) et que ceux issus du ghetto qui le pratiquent ne sont pas n’importe qui. Pas de femmes à l’époque, uniquement des Afro-américains dans cette salle, des hommes issus des classes populaires et ayant même parfois connu la pauvreté. Tout cela était attendu. Mais « ceux qui durent et réussissent dans le métier ne proviennent pas des fractions les plus précarisées de la classe ouvrière » ni de familles déstructurées. Leur père exerçait souvent des « métiers manuels stables » et le plus souvent les boxeurs ont un emploi, certes peu qualifié, même si certains vivent de combines.

Le boxeur, le moine et … le sociologue

En effet pour progresser dans l’art pugilistique, il faut s’imposer une discipline draconienne. Une routine qui impose sa loi dans la vie quotidienne tant du boxeur que de sa famille ou de sa petite amie. « Le métier de la cogne fait entrer ceux qui s’y engagent dans un univers de souffrance assumée » et de contraintes répétées : footing quotidien, longs entraînements à la salle avec ses exercices répétés, alimentation à surveiller, restriction de la vie sociale (le boxeur se couche tôt), abstinence sexuelle 15 jours à un mois avant un combat (pas toujours respectée, il est vrai) et enfin combats durs avec les risques qui les accompagnent. Par cette austérité acceptée le sportif accède à ce que l’auteur appelle une « héroïsation de la vie quotidienne » qui confère à celle-ci une saveur différente[2]. Cette routine permet aussi un processus de civilisation et de masculinisation du corps qui valorise ces hommes.

La salle, un lieu de sociabilité

Évidemment, la salle est aussi un lieu de rencontres entre jeunes hommes qui essaient de se soustraire à leur vie quotidienne dans le ghetto et aux risques inhérents à ce lieu de vie. Lieu de rencontre entre boxeurs d’âge différents, mais aussi lieu où l’on reçoit des conseils de son entraîneur, sur l’art de la boxe, sur l’entraînement et ses nécessités, mais aussi de manière informelle sur la discipline quotidienne et donc sur la façon de mener sa vie. L’entraîneur, c’est le « meilleur ami, le frère, le père, le conseiller et le psychiatre, tout ça en une personne ». Souvent les « entraîneurs se voient comme de véritables missionnaires en guerre contre la rue, ses tentations et ses périls ».

« Un amour doux-amer »

Dans ce chapitre, l’auteur étudie le rapport ambivalent des boxeurs à leur sport. L’un d’entre eux affirme ainsi : « J’adore la boxe comme sport, mais combattre, je suis pas trop chaud ». La boxe a été pour ceux qui la pratiquent une « force positive » mais la plupart ne veulent pas que leur fils devienne boxeur professionnel. La boxe comporte de réels « risques physiques » mais elle apporte à ces hommes des « profits symboliques » importants qui expliquent leur attachement à ce sport.

Un livre passionnant, résultat d’une enquête de premier plan, à l’écriture vivante et claire.

[1] Pour avoir fréquenté, à la fin des années 1980, un tatami, à Montpellier, avec une réussite très médiocre dans l’art du karaté, l’auteur de cette recension ne peut qu’être un peu jaloux du sociologue boxeur.

[2] Austérité dont certains aspects ne sont pas sans rappeler la vie des moines au Moyen-Âge semble suggérer l’auteur et, aurions-nous envie d’ajouter, celle du chercheur en sociologie ou en histoire. Ces derniers, il est vrai, évitent les coups physiques (mais non les uppercuts symboliques) et ne sont pas contraints à l’abstinence.