Le troisième et dernier volume de la série Bérézina avait fait l’objet d’une recension dans notre Cliothèque, voici quelques temps. J’avais regretté de n’avoir pas lu les premiers pour pouvoir mieux l’apprécier : la chose est réparée.

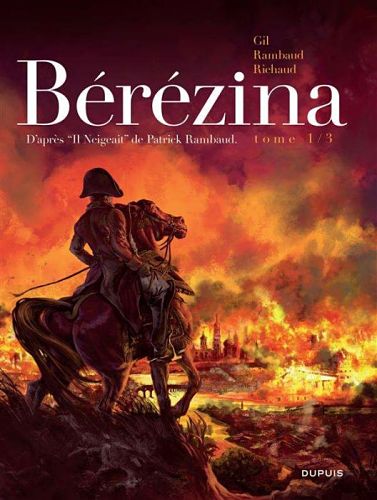

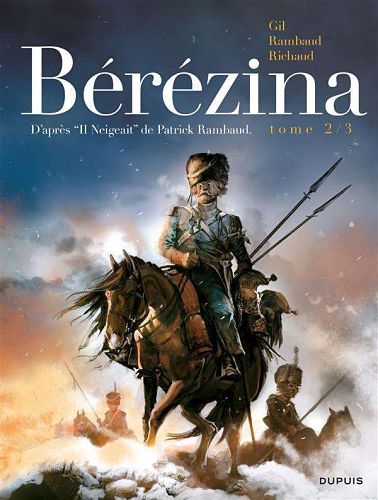

_ Publiés il y a deux ans maintenant, « L’Incendie» et «Les Cendres» prennent pour cadre le début de la campagne de Russie, et le début de la catastrophe annoncé par le titre Bérézina, le toponyme étant passé dans la langue courante pour désigner ce genre de situation assez fâcheuse. Les auteurs nous emmènent vers la prise de Moscou, en passant par Borodino, puis à l’évacuation de la ville, ravagée par les flammes, alors que l’hiver arrive.

Le premier volume nous plonge d’emblée au cœur de la progression de la Grande Armée, entre Smolensk et Moscou, en septembre 1812. Tout de suite, on est confronté aux difficultés de cette formation gigantesque : Borodino a provoqué des pertes extrêmement importants (90 000 morts au total) ; la famine commence à se faire sentir, l’intendance ne suivant pas. On perçoit la part d’impréparation qui règne : le mythe d’un Napoléon omniscient et omniprésent en prend pour son grade. Les auteurs nous le montre imperturbable face aux imprévus (et il y en a) : rien ne le fait changer de cap, malgré les conseils qui lui sont prodigués. Cela donne des scènes ahurissantes, comme la charge de la cavalerie pour prendre Moscou, sans qu’aucun Russe soit en vue, civil ou militaire : l’attaque de l’halluciné Don Quichotte contre les moulins à vent n’est pas loin…

_ L’atmosphère de ces deux premiers volumes est très lourde. On ne perçoit pas beaucoup d’optimisme, hormis l’entêtement de Napoléon à s’enferrer dans ses objectifs. L’impréparation domine, et face aux péripéties, il n’y a guère d’autre solution que de fuir. Le troisième volume va encore plus loin dans ces impressions.

Le tout est bien rendu par le récit, qui s’appuie, comme on l’a dit, sur un va-et-vient entre le haut (Napoléon et son état-major) et le bas (les soldats, les civils). Au-delà du contraste entre les conditions de vie, le procédé permet de montrer aussi que l’ensemble des protagonistes partage le même destin, et que tout dépend de la volonté d’un seul, fut-il complètement dépassé par des événements qu’il ne maîtrise pas.

Le dessin d’Ivan Gil et le scénario de Frédéric Richaud accentuent ces impressions (on l’avait déjà souligné pour le tome 3), par des scènes qui frappent l’imagination. Le regard halluciné de l’homme qui rampe hors du cadavre d’un cheval, en particulier, marquera les esprits ; on pressent qu’il symbolise l’état de décrépitude croissant de ce qui fut la Grande Armée.

On recommandera la lecture de la série aux élèves. Ils y trouveront un contrepoint intéressant aux mythes colportés par un roman national (et nationaliste) qui n’a pas disparu, d’autant que le genre de la bande dessinée est un vecteur efficace dans la construction de l’esprit critique.

——

Frédéric Stévenot, pour Les Clionautes