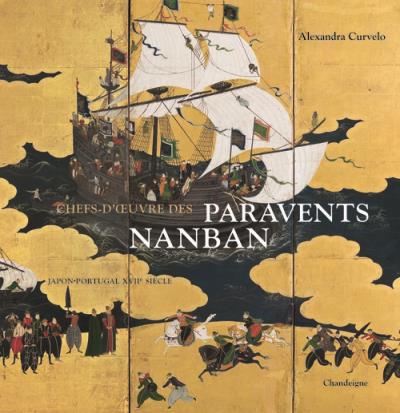

Voici un livre-cadeau à la très riche iconographie à offrir aux amoureux de l’histoire et de l’art du Japon, l’année 2018-2019 étant l’objet de manifestations et d’expositions en France à l’occasion des 160 ans du premier traité diplomatique entre la France et le Japon :

Nous avions eu ainsi l’occasion de rencontrer lors de l’exposition « Des Samouraïs au Kawaii » au musée dauphinois de Grenoble l’éditeur Michel Chandeigne, ami des Clionautes et grand connaisseur de l’histoire du Japon, tout particulièrement de celle des relations entre les Portugais et les Japonais lors du « Siècle chrétien ».

Dès 1543 – date de l’arrivée des Européens en terre nipponne – , les Japonais entrèrent en contact régulier avec les nanban-jin (« Barbares du sud ») et ce jusqu’à la fermeture du pays à partir des années 1640. Ces commerçants et missionnaires, en provenance majoritairement du Portugal, furent à l’origine d’une thématique de l’art japonais des XVI-XVIIe siècles via les peintures ornant les byōbu (paravents). Ceux-ci magnifièrent par leur beauté une extraordinaire confrontation culturelle qui, si elle ne dura qu’un siècle, annonça les prémisses de l’occidentalisation de l’Asie orientale.

Le beau livre que nous présentent les éditions Chandeigne, est l’oeuvre d’Alexandra Curvelo, spécialiste de l’art nanban et professeure d’histoire de l’Art à l’Unividade Nova de Lisbonne. Ses travaux portent sur la mission chrétienne au Japon au début de l’époque moderne.

Les paravents nanban et la réprésentation des nanban-jin

« Nanban »

le terme nanban, d’origine chinoise, utilisé pour désigner les étrangers de l’Empire du Milieu, est repris au Japon pour désigner les habitants originaires de l’Asie du Sud-Est. Or les Jésuites portugais atteignent Kyūshū via l’Inde puis les îles du Sud Pacifique dans les années 1540. Le mot est repris par les Européens et les Jésuites en particulier. Quant à celui d’art nanban, il a été forgé au début du XXe siècle par l’historiographie nipponne.

Le mot byōbu se réfère à des peintures fixées sur des armatures constituées d’un châssis en bois aux intertices garnis de couches de papier formant des « murs » facilement amovibles. Ceux-ci se composent de six feuilles articulées peintes par paire sur lesquels sont représentés des éléments géographiques japonais avec des figures occidentales. Les treize exemplaires étudiés par l’auteure ont comme figure centrale la Nau do Trato (« Grand navire noir ») avec lequel les Européens accostaient dans les ports japonais de l’île de Kyūshū.

Le Japon à la fin du XVIe siècle : le contexte politique

Les paravents nanban ont été réalisés entre la dernière moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe ou début de la période Edo (l’actuelle Tokyo) (1615-1868). Cette période est communément appelée en Occident le « siècle chrétien du Japon » en référence aux conséquences de l’arrivée du père jésuite François-Xavier en 1549 et dans une perspective japonaise le « phénomène daimyō » (du japonais « grand seigneur ») caractérisé par des luttes féodales incessantes à l’époque pour l’hégémonie territoriale et aboutissant à l’unification du pays. Or les Européens amènent avec eux des technologies militaires inconnues des Japonais comme l’arquebuse qui jouèrent un rôle tactique important dans l’achèvement de ces luttes et l’unification du pays sous le shogunat (gouvernement militaire) Tokugawa qui dura de 1603 à 1867.

Les paravents nanban et l’école de peinture japonaise Kanō

Une équipe de chercheurs japonais a recensé quatre-vingt-onze paravents nanban, un nombre important attestant la popularité du thème. Les premiers réalisés le furent en 1593, lors de l’édification du château de Nagoya sur Kyūshū. Un groupe de peintres de l’école Kanō auraient eu l’occasion d’observer à Nagasaki, principal port d’entrée des marchandises et commerçants venant de Macao, les Européens et leur « grand navire noir ». Les derniers paravents nanban attestés sont peints dans les années 1680 soit quarante ans après l’expulsion des Portugais et se caractérisent par une estompe progressive de la réalité décrite initialement.

Fondée au milieu du XVe siècle par Kanō Masanobu (1434-1530) à Kyoto, cette école d’artistes a essaimé dans tout le pays au gré des commandes de la Cour, des daimyō dans les provinces, et surtout des riches marchands, en gardant une grande unité stylistique qui a fait son succès. Les productions des Kanō, organisés en ateliers familiaux, fixent les formes à l’origine de ce qu’on a pu nommé « peinture de genre japonaise » : outre les nanban, les fusuma (écrans coulissants opaques), les kakemono (rouleaux à suspendre) ou les ema (plaques votives).

Sur le plan esthétique, les peintres Kanō, influencés par les aquarelles chinoises d’oiseaux et de fleurs, font oeuvre originale en privilégiant l’usage de pigments minéraux – notamment l’or pour les pièces de grande dimension installées dans les demeures des élites aristocratiques et commerçantes – plutôt que l’encre et une perspective plane, tout en gardant une attention particulière aux détails.

Pour une lecture des paravents nanban

Si la disposition des sujets traités diffère selon leur emplacement sur les paravents, leur point commun est l’exotisme, assimilé pour le public japonais de l’époque à une grande curiosité pour tout ce qui vient de l’extérieur. Un des moments les plus spectaculaires de cette confrontation culturelle est le retour d’Europe de trois daimyō chrétiens étant allés en Europe et dont le voyage dans la péninsule ibérique et à la curie romaine se termine en grande pompe par l’entrée à Kyoto, avec pour conséquence l’arrêt des premières persécutions contre les chrétiens.

On remarque que les Portugais sont toujours richement vêtus dans les nanban-jin ; or les marchands ne s’embarrassaient pas dans leur vie professionnelle de tenues d’apparat pour des raisons pratiques évidentes. Il semble donc qu’à l’occasion de cette rencontre avec le shōgun ils aient compris l’importance du luxe et de l’ostentatoire pour les Japonais, marqueurs d’une société fortement hiérarchisée.

Ces paravents, produits essentiellement pour un riche clientèle locale n’ont pu qu’exceptionnellement arriver en Europe en tant que cadeau de prestige, notamment pour le Pape. Ces oeuvres ne sont parvenues dans les collections publiques européennes que à la fin du XIXe et au début du XXe siècle avec les débuts des contacts diplomatiques et culturels entre le Japon et l’Europe.

Dernière question, celle du degré de vraisemblance avec laquelle ces compositions reproduisent la réalité qu’elle peignent. L’auteure assume le point de vue d’une « nouvelle réalité » dans le contexte de rencontre de deux cultures que François-Xavier met d’emblée sur un plan d’égalité lors de son premier voyage en comparaison avec les populations « primitives » rencontrées en Asie du Sud-Est.

De plus, la représentation des nanban-jin a connu une telle popularité qu’on la retrouve sur quantité d’objets d’apparat qu’ils soient en bois laqué, céramique ou métalliques. A noter que la laque, d’origine végétale, outre sa fonction proprement décorative, servait à étanchéifier les bois dans ces régions intertropicales humides.

Il est intéressant à cet effet de comparer les représentations des Portugais avec celle de l’autre puissance montante européenne, la Hollande dont les voyageurs dépeignent avec surprise les cadets aristocratiques lusitaniens richement habillés, entourés d’une cour de militaires et de serviteurs noirs et formant une société hybridant les codes culturels européens et sud-asiatiques, témoins d’une histoire connectant des peuples que la géographie avait jusqu’ici séparés. Les Jésuites eux-mêmes ne s’y trompent pas en se présentant – à l’instar des nobles et des marchands – comme de riches représentants d’une civilisation et d’une religion se voulant premières.

On sait comment se termina le siècle chrétien du Japon et comment la rencontre peut-être pour la 1ère fois de deux civilisations aussi sophistiquées l’une que l’autre aboutit non à une symbiose mais à un rejet pour deux siècles. Ce n’est certes pas l’objet de cet ouvrage qui s’attache dans une seconde partie à présenter quelques-uns des plus beaux paravents nanban.

Parmi les treize, nous en analyserons l’un des premiers qui forme un concentré de ce qui a pu fasciner les Japonais contemporains, puis nous reviendrons sur des détails précis qui nous informent sur ce que fut la réalité des échanges économiques mais aussi culturels de ce « siècle chrétien du Japon ».

Période Azuchi-Momoyama (c. 1593-1614)

Cette paire de paravents, exposée au Museu Nacional de Arte Antigua de Lisbonne, fait partie d’un ensemble attribué à Kanō, et dont une composition est au Kobe City Museum.

Il s’agit d’une composition narrative qui est à l’origine même du sentiment d’exotisme ressenti par les Japonais :

un grand navire noir arrive à gauche avec une Cour autour du « Grand Capitaine » (le gouverneur portugais de Macao) assis sur un fauteuil d’apparat, tandis que le gros des serviteurs est déjà descendus et décharge la cargaison d’objets précieux, d’animaux et de jarres alimentaires pour la plupart issus de la Chine ou de l’Inde.

A droite, les négociants et les Jésuites (reconnaissables à leur habits noirs) se dirigent vers un groupe de maisons sous le regard de quelques Japonais qui les montrent du doigt. Ils se dirigent vers leurs maisons et une église simplement marquée d’une croix extérieure, dont le style ne diffère en rien de la maison japonaise traditionnelle que ce soit sur le plan architectural, dans l’ordonnancement des pièces intérieures ou concernant le mobilier. Tout en haut à droite, un Japonais converse avec un Jésuite. Ils se parlent vraisemblablement en japonais, les Portugais ayant très vite compris l’importance de connaitre la langue du pays pour mener à bien leur stratégie d’évangélisation et d’éducation.

On a ici un raccourci remarquable de la fonction informative des nanban-jin auprès des élites locales, d’autant que si des éléments de liberté picturale peuvent surprendre – ainsi la mer de couleur sombre avec des vagues en forme d’éventail – le luxe des détails, tels la représentation minutieuse des caravelles lusitaniennes et l’expression des visages des Portugais témoigne de la virtuosité artistique des peintres de l’école Kanō.

Les instruments du commerce

Dans cette paire de paravents à 6 feuilles chacun, conservée au Museu Nacional de Soares dos Reis de Porto et daté autour de 1600-1610, on a ici une représentation rare d’une balance à métaux précieux qui rappelle le contexte commercial inter-océanique dans lequel les Portugais s’inscrivaient, en tant qu’agents et intermédiaires auprès des élites japonaises. On peut voir sur une scène à proximité un employé utilisant un boulier ainsi que des meubles destinés à l’écriture. On notera que le Japon ne possède pas d’or mais des mines d’argent qui lui servent à payer les soieries chinoises.

Les Jésuites et le commerce

(Paire de paravents à 6 feuilles chacune, début de la période Edo, début du XVIIe siècle, Nagasaki Museum of History and Culture).

Le commerce lucratif lusitanien entre Macao et Nagasaki profite aux militaires, aux négociants et aux ecclésiastiques qui dépendent tous de la Couronne portugaise. Il permet aux Jésuites d’être exemptés après des débuts difficiles de l’interdiction morale et juridique faite aux prêtres de se consacrer au commerce. Les marchands japonais n’hésitent d’ailleurs pas à leur confier leur argent et les utiliser comme intermédiaires dans le trafic sino-japonais. La résidence des Jésuites, surmontée d’une croix, mais dans laquelle conversent des non-religieux des deux pays illustre bien le contexte spécifique de la mission du Japon.

Paysages réels et imaginaires : les représentations de l’étranger pour les Japonais

(Période Azuchi-Momoyama, c. 1600, collection particulière).

Ces deux paravents ont la particularité de représenter deux scènes sans continuité typique des travaux de Kanō Naizen que l’on trouve également aux musées de Lisbonne et de Kobe. Ces paravents, longtemps considérés comme disparus, sont réapparus sur le marché de l’art à une époque récente. Selon Victoria Weston qui rédigea le texte du catalogue de leur première exposition publique, il s’agit de deux paravents devant être vus face à face, l’espace d’observation représentant la discontinuité océanique entre le premier représentant une terre étrangère (Macao ?) avec une caravelle portugaise quittant le port en mettant les voiles et le second décrivant l’arrivée « du grand bateau noir » à Kyūshū avec l’équipage reçu par les Jésuites et les Japonais.

L’artiste y exprime une vision dédoublée de ce que représente « l’étranger » pour les Japonais : outre l’exotisme (un éléphant, animal qui fit sensation à sa découverte à l’époque, la présence d’esclaves noirs de la côte Malabar, la haute taille de certains Portugais, notamment d’Alessandro Valignano, « Père Visitateur » chef de la délégation jésuite reçue à Kyoto), on remarquera la présence de Portugais courant à pied ou à cheval dans le paravent en terre étrangère, représentation de leurs comportements vus comme déréglés pour les Japonais, comportements qu’ils semblent éviter au Japon, dans le second paravent. On pensera à la prudence stratégique de la mission jésuite avec l’apprentissage du japonais, les églises construites à l’image des temples boudhistes avec systématiquement le local consacré à la cérémonie du thé – dont on rappellera au passage que son introduction en Europe fut non le fait des Anglais (« tea ») mais des Portugais (« cha »)…

La fin des nanban-jin

(Paravent à 6 feuilles, période Edo, 2e moitié du XVIIe siècle, Museu Nacional de Arte Antigua, Lisbonne).

Ce dernier paravent, par la simplification de la composition) et l’« asiatisation » des visages étrangers, laisse à penser que sa réalisation est postérieure à l’expulsion des Jésuites, même si l’attention aux marchandises débarquées et la présence de rues commerçantes japonaises les recevant montre que le commerce lusitanien perdura encore deux décennies.

L’expulsion définitive des missionnaires chrétiens du Japon eut lieu en 1614, alors que le pays était en phase d’unification politique. Tant par leur prosélytisme évangélique qui faisait de nombreux adeptes y compris chez les élites militaires du sud que par leurs liens mal compris par le nouveau pouvoir central avec les commerçants de Macao, les Jésuites représentaient une menace politique et religieuse considérée comme incompatible avec l’unification du pays.

Les marchands portugais subirent la même interdiction définitive en 1634 après qu’ils eurent continué d’aider clandestinement les Jésuites : la « mission du Japon » était close. Seuls les Hollandais eurent le droit d’accoster et de commercer dans un seul port de Kyushu, afin de garantir la continuité d’un commerce essentiel pour le pays.

Une autre époque commençait, celle du retour à l’autarcie, qui allait durer quelques deux cents cinquante ans jusqu’à l’ère Meiji.

Pour approfondir cette période de l’histoire japonaise, les éditions Chandeigne proposent plusieurs ouvrages que les Clionautes ont recensé :

« Européens et Japonais – Traité sur les contradictions et différences de mœurs », du père Jésuite Luís Fróis avec la préface de Claude Lévi-Strauss et traduit par Xavier de Castro.

« La découverte du Japon 1543-1552 », Textes rassemblés par Xavier de Castro, 2017, 416p.,14,50€

https://clio-cr.clionautes.org/la-decouverte-du-japon-1543-1552-preface-de-rui-loureiro.html

« La supercherie dévoilée – Une réfutation du catholicisme au Japon du XVIIe siècle », Texte de Cristóvão Ferreira (1636) traduit par Jacques et Marianne Proust, 2013, 208 p., 15€