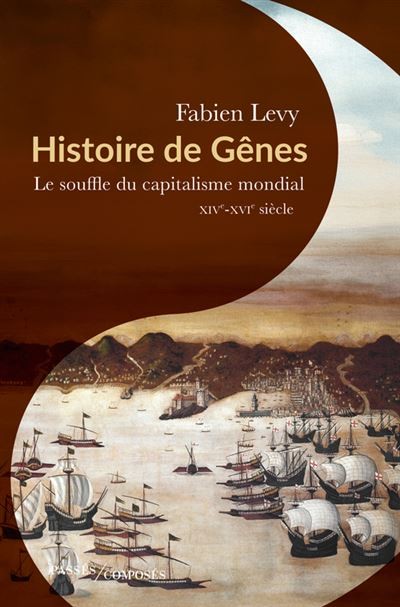

Fabien Lévy, docteur en histoire médiévale et enseignant en classe préparatoire, est spécialiste de Gênes. Il publie ici une synthèse de longue durée autour de la question centrale des fondations et de la naissance du capitalisme au XVIe siècle en Europe.

Un double intérêt historiographique

Le premier intérêt du livre est qu’il transcende les périodes chronologiques de l’historiographie classique. Le titre annonce « XIVe-XVIe siècle » : en réalité, l’auteur fait plusieurs retours au XIIe et au XIIIe siècle pour montrer l’affirmation de la puissance génoise, parvenue à créer un immense réseau terrestre et maritime, une toile formée de plusieurs nœuds marchands (les comptoirs, les funduks) dans différentes villes chrétiennes ou musulmanes du bassin méditerranéen, de mer Noire, d’Europe du Nord. Ce réseau est renforcé par une vaste diaspora soudée par l’activité commerciale extra-nationale. Le sujet du développement du capitalisme est donc absolument indissociable de la montée en puissance des réseaux génois depuis le Moyen Age central.

Le deuxième intérêt, sur lequel Fabien Lévy insiste bien, est de montrer que cette image révisée par la longue durée est contraire à l’idée traditionnelle d’un faible esprit civique. Gênes serait différente des autres cités italiennes à la fin du Moyen Age, elle aurait même « raté » la Renaissance artistique et littéraire. Ce faible esprit civique expliquerait l’affaiblissement de Gênes au XVe siècle du premier tiers du XVIe siècle. Fabien Lévy montre plutôt que le socle de la puissance génoise est précisément son esprit civique, la collaboration de ses élites marchandes et financières, qui se trouvent disséminées de fait dans leur pratique du commerce de longue distance et doivent compter les unes sur les autres pour stabiliser leur position. C’est parce que les habitudes commerciales et maritimes génoises sont anciennes que l’esprit civique et l’influence génoise peuvent s’appuyer sur des navires solides, des implantations ponctuelles ou durables, des chantiers navals bien répartis et des parcours bien maîtrisés grâce à des marins compétents.

De ce point de vue, le XIIIe siècle est présenté comme l’apogée de Gênes en Méditerranée et en Europe. Le XVIe siècle reste le « siècle génois » décrit par Fernand Braudel. Entre les deux, se trouvent le XVIe et le XVe siècle, qui sont au cœur de la réflexion de Fabien Lévy.

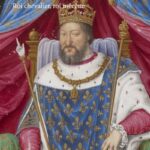

Que dire de cette période ? Est-ce une « crise » ? Un « effondrement » ? Une « recomposition » ? Une « mutation » ? Ce que décrit le livre (et qui est repris en conclusion), c’est que les XIVe et XVe siècles sont, pour Gênes, son contado et son réseau terrestre et maritime, une phase de recomposition hégémonique, une métamorphose du féodalisme civique vers le capitalisme mondial. L’histoire de Gênes présentée ici passe donc par plusieurs phases, comme la chenille qui s’enferme dans sa chrysalide afin de se transformer en papillon : Gênes « la Superbe » de Pétrarque (chapitre 1), marqué par sa beauté et son orgueilleuse richesse, devient Gênes « l’humiliée » (chapitre 3) dans une enluminure française de Jean Bourdichon réalisé après les guerres d’Italie, et se transforme finalement en « République de l’argent » (chapitre 10).

Un début de XIVe siècle florissant

Au début de la période concernée par le livre, les Génois étendent leur influence en Méditerranée orientale en s’emparant d’îles entières : Chio en 1304, Lesbos, Phocée, Thassos, Samothrace et Lemnos en 1355. Des marchands privés quittent les rivages italiens pour fonder un magasin, un comptoir, négocier des contrats, implanter un arsenal. Ce sont de grandes familles génoises qui administrent les comptoirs et les îles, y développant les premières cultures de plantation (sucrière) et les premières traites esclavagistes. C’est la période de création de la Mahone de Chio et la Ratio Fructi à Grenade. Les caraques génoises assurent également le transport et l’expédition des enfants esclaves achetés sur les rives de la mer Noire pour les vendre au sultanat Mamelouk à Alexandrie d’Egypte, où sont chargées les épices que les musulmans font venir de l’océan Indien. Le réseau commercial génois s’étend vers l’Italie, l’Afrique du Nord et les Flandres. L’intégralité du système fonctionne grâce à une confiance, une homogénéité et une solidité réticulée entre ces familles importantes et respectées, ce qui permet de multiplier les implantations et d’étendre le réseau.

Fabien Lévy peut alors revenir sur les accusations traditionnelles : l’individualisme, la recherche du profit et du pouvoir au détriment de l’union citadine, l’esprit marchand cynique qui détruit l’esprit cynique. Pourtant, rien n’est plus faux que l’accusation d’individualisme faites aux Génois. Les marchands privés auraient retiré à la Commune de l’organisation de l’empire commercial, et l’auraient dépossédée des ressources fiscales qu’elle aurait pu en tirer, précipitant ses difficultés. L’accusation est fausse, selon l’auteur: ce sont des familles qui gèrent les affaires commerciales de la cité parce qu’elles ont l’esprit d’initiative et se montrent prêtes à prendre tous les risques, ce qui est permis par une surveillance relâchée de la part des autorités communales. C’est aussi le réseau familial dans lequel les individus (marin, capitaine, négociant, marchand…) sont engagés qui permet de prendre des initiatives privées. Le réseau privé n’obéit qu’à quelques règles ; cela permet de diffuser des informations, de faire circuler plus rapidement les capitaux vers des marchés plus lucratifs, de se repositionner rapidement dans de nouvelles affaires. La Commune n’intervient que rarement dans ces affaires, sauf pour apporter un soutien postérieur (nomination de consuls) afin d’assurer une gestion (indirecte) de cet « empire génois ».

Les familles s’emparent du contrôle de la Commune au XIVe siècle : elles gèrent et contrôlent le budget, réduisent son mode de fonctionnement, s’attachent à empêcher la puissance publique de s’imposer contre les intérêts des marchands privés. Le choix est volontaire et stratégique : il s’agit d’affaiblir le système politique communal pour privilégier le système commercial. Chaque année, la Commune doit ainsi emprunter de l’argent aux banques génoises gérées par des intérêts familiaux privés. De plus, comme elle ne possède pas de flotte publique, et que tous les chantiers navals sont des établissements privés, elle dépend donc de la participation des armateurs privés pour engager une guerre ou organiser un convoi qui protège les navires contre la piraterie mauresque.

Cette situation de dépendance conduit à un bouleversement dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Après la Peste Noire, la cité est affaiblie, endettée, et devient la proie de l’appétit de ses voisins. Entre 1396 et 1528, la cité est occupée tour à tour par les Français (Angevins), les Milanais, le Montferrat, les Espagnols… ce qui perturbe considérablement le climat des affaires.

Mais les périodes de « crise politique » que traverse Gênes ne concernent que la cité-Etat républicaine ! Ce que montre bien Fabien Lévy, c’est que le dynamisme commercial de longue distance est permanent. Les familles peuvent s’opposer dans les rues et sur les places de Gênes, mais elles sont solidaires outre-mer.

Une mise en récit d’un « âge sombre »

Par cette métamorphose, l’auteur montre que la République de Gênes, déjà puissante au Moyen Age central, est entrée dans une phase de crises politiques et culturelles. Mais cette phase ne peut être réduite à un simple « déclin ». On peut regretter ici que Fabien Lévy ne connaisse pas les travaux de l’historien californien Sing Chew qui a théorisé la situation décrite par le concept de « Dark Ages ». Les « âges sombres » sont, pour lui, autant une phase d’effondrement qu’une phase d’interrogation, de remise en question et de reviviscence. Dans cette phase, les sociétés incapables de se renouveler, ou qui persiste dans la voie qui les a mené au déclin, sont destinées à disparaître. Mais si les acteurs (économiques, politiques…) sont capables de prendre les décisions nécessaires, ils peuvent impulser une nouvelle dynamique qui relancera la société dans une phase de renouveau qui, en lui faisant prendre une nouvelle direction, contribue aussi à la renforcer et à lui redonner une position hégémonique, différente à celle de la période pré-effondrement.

C’est exactement cet « âge sombre » que décrit Fabien Lévy dans des chapitres très précis, complets et très faciles à lire (2e et 3e parties, chapitres 5 à 9). En somme, à la fin du XIVe siècle et au XVe siècle, il montre comment Gênes a connu une série de réadaptations rapides, dont les causes sont aussi bien internes qu’externes. La République a pris des décisions qui peuvent être bonnes ou mauvaises, morales ou immorales, égalitaires ou élitiste (chacun jugera) qui ont permis de surmonter cette phase difficile.

Un XVIe siècle au service de l’empire Habsbourg

Après 1528, la République fait le choix de s’engager aux côtés de Charles Quint. Les Français sont chassés et cette décision fait entrer Gênes dans son « siècle d’or ». Indispensables au roi d’Espagne/empereur du Saint-Empire, les Génois entrent facilement dans les sphères du pouvoir politique, militaire et financier de la multinationale Habsbourg. Ils deviennent les prêteurs de Charles Quint, mais aussi ses fournisseurs d’équipement militaire, ses marins, des guerriers sur mer (contre la piraterie et contre les Ottomans), ses conseillers…

La place occupée par les Génois concerne autant l’Italie que l’Espagne, l’Autriche, les Pays-Bas, mais surtout l’Amérique. Ce sont des Génois de grande famille qui développent l’économie capitaliste de plantation sur le Nouveau Monde, après avoir expérimenté cela dans les îles de Méditerranée orientale puis dans les îles atlantiques. Ce sont également des Génois qui organisent les convois d’esclaves de l’Afrique vers les Caraïbes espagnoles. En se mettant au service des Habsbourg, Gênes a retrouvé sa vitalité. La cité est sortie de la crise du XIV-XVe siècle pour se métamorphoser en une économie moderne et en une association d’acteurs impliqués dans toutes les affaires du monde européen, méditerranéen et atlantique. De cette manière, les Génois sont en mesure de diffuser le capitalisme à l’échelle du monde dominé par les Européens.

Mais un ouvrage qui a ses limites méthodologiques

Une écriture parfois anachronique

L’écriture du livre se veut narrative, analytique et synthétique. Cependant, le désir de clarté de Fabien Lévy le conduit à l’emploi de termes et de comparaisons étonnantes.

Le choix des mots interroge. Certaines expressions comme « le marchand génois », répété à plusieurs passages du livre, ont tendance à conduire ver l’essentialisme. Ce discours déterministe (les Génois sont puissants à cause de la situation de Gênes) et essentialiste fait du marchand génois une espèce à part en Méditerranée, et présente Gênes comme LE lieu où DEVAIT naître le capitalisme, où il était destiné à apparaître.

Fabien Lévy donne de la société et des entreprises génoises une image qui est anachronique : si le capitalisme est né au XVIe siècle, il n’avait en revanche que peu de choses à voir avec le capitalisme néo-libéral que nous connaissons depuis les années 1980. Pourtant, l’auteur parle des entreprises génoises comme de « véritables multinationales » (p. 103), avec un « conseil d’administration » (p. 102, p. 105), et même de « joint-ventures » (p. 105), exerçant un « monopole horizontal et vertical » (p. 103), payant des « salariés » (p. 102) et organisée comme un groupe associant plusieurs « filiales » (p. 115). On fait finalement très peu la différence entre la Mahone génoise et MSC.

Il y a un autre anachronisme récurrent dès que l’auteur décrit un système d’échanges, de transport et de logistique maritime entre les Méditerranées et la mer du Nord : le lecteur a l’impression qu’on lui décrit des hubs à Chio, à Malaga, dans les Baléares, et des ports qui se trouvent suffisamment bien positionnés sur les routes maritimes génoises pour être réaménagés en eau profonde. On a l’impression que la mondialisation des échanges maritimes n’a absolument pas évolué depuis le XVe siècle, puisque tout était déjà en place.

Les sources éditées et les seconde main (fait une synthèse de lectures)

La bibliographie présentée à la fin du livre est éclairante. Fabien Lévy n’utilise que de rares sources primaires qui sont toutes éditées (une dizaine). Il ne s’est donc pas rendu dans des fonds d’archives. Le reste de la bibliographie est composée de sources secondaires : articles, livres d’historiens, dont l’abondance de matière a été lue pour être synthétisée. Le résultat est une sorte de méta-histoire : une synthèse narrative et analytique, sans rapport avec les sources.

Aucun appareil critique et aucune note de bas de page

Il n’y a aucune note de bas de page et aucun appareil critique. Le livre est donc plus proche de la narration, ce qui interroge sur le métier d’historien.

Un ouvrage de synthèse de longue durée, agréable à lire, mais qui manque de références épistémologiques

Le livre présente donc Gênes (territoire ET réseau) comme le laboratoire du capitalisme mondial et de la première mondialisation. Malgré le titre, ce n’est pas une histoire économique, statistique, comptable ou quantitative. Il s’agit plutôt d’une histoire culturelle de la constitution et de la complexification du réseau génois.

On peut regretter que Fabien Lévy se soit contenté de quelques références à Fernand Braudel sans s’intéresser à ses influences postérieures et à la quantité de théories économiques systémiques qu’il a contribué à créer, en particulier dans le monde anglo-saxon. Car ce que décrit l’ouvrage, ce n’est rien d’autre qu’un « système-monde » génois ! Malgré tout, aucun des ouvrages d’Immanuel Wallerstein n’apparaît dans la bibliographie (The World-System, Academic Press, 1974, Comprendre le monde, La Découverte, 2004…).

Immanuel Wallerstein est pourtant le premier historien à avoir avancé l’idée que le capitalisme serait né en Europe au cours du XVIe siècle, sous l’effet des explorations atlantiques et de la découverte des richesses d’Amérique. Ce serait le début de la « modernité ». Ces deux changements majeurs auraient entraîné l’expansion de l’économie-monde européenne à un empire-monde européen étendu jusque sur 3 continents, provoquant une nouvelle hiérarchisation du monde structuré entre des centres de production, des semi-périphéries intégrées par des formes de réciprocité et des périphéries dépendantes par la fourniture obligatoire de ressources ou de main d’œuvre. Cette réorganisation aurait favorisé une nouvelle classe « capitaliste », qui profite de la crise du féodalisme pour s’engager dans un processus d’accumulation illimitée du capital et exercer une influence marchande, financière et bancaire jusque sur les Etats.

De la même manière, alors qu’il ne parle que de l’agentivité des acteurs génois intégrés dans un réseau, l’auteur ne cite pas non plus les théories de la Social Network Analysis. Il ne fait pas référence au modèle de l’acteur-réseau et ne cite pas Bruno Latour. Il ne dit rien non plus sur les « réseaux » de Christopher Chase-Dunn et Thomas Hall (Rise and Demise. Comparing World-Systems, Westview Press, 1997 ; Global Formation : Structures of the World-Economy, Rowman & Littlefield Publishers, 1998 ; « Interaction Networks and Structural Globalization : a Comparative World-Systems Perspective », Society in Transition, 34, 2003, p. 206-220).

Pour Chase-Dunn et Hall, quatre types de réseaux d’échanges ont participé à la formation d’espaces unifiés et hiérarchisés au cours de l’Histoire des civilisations humaines : les réseaux de biens de base (« « bulk goods networks »), les réseaux politico-militaires (« political/military networks »), les réseaux de biens de luxe (« prestige good networks »), les réseaux d’information (« information networks »).

Les réseaux d’information sont des réseaux dans lesquels l’information circule. Ce sont généralement les plus grands réseaux, car l’information est légère et voyage loin, même dans les systèmes basés sur l’interaction en aval. Le deuxième plus grand réseau d’interaction, les réseaux politico-militaires, est composé de régimes politiques qui s’allient ou se font la guerre. Les réseaux de biens de prestige sont des réseaux d’interaction basés sur l’échange de biens de prestige ou de luxe qui ont un rapport valeur/poids élevé. Les réseaux de marchandises en vrac, les plus petits réseaux, sont basés sur une division du travail dans la production de produits de première nécessité tels que la nourriture et les matières premières.

Ils notent que différents types d’interaction ont souvent des caractéristiques spatiales distinctes et des degrés d’importance dans différents types de systèmes : les marchandises peuvent présenter différentes séquences temporelles d’expansion et de contraction. C’est l’origine des pulsations du système monde, qu’ils qualifient de « rise and fall ».

C’est précisément de ce sujet dont parle Fabien Lévy dans son livre dont le récit est très dense. Il peut être regrettable qu’il n’y ait pas ajouté cet apport théorique.

Conclusion

L’ouvrage de Fabien Lévy est excellent pour un enseignant qui cherche à comprendre, en français, l’histoire de la « naissance du capitalisme ». L’histoire longue de Gênes (du XIIe au XVIe siècle), qui transcende les périodisations classiques, apporte un éclairage neuf. Les cartes proposées sont nettes et montrent bien l’étendue du réseau génois à différentes époques. Les transitions entre période d’hégémonie, de crises et de transitions sont mises en évidence, à la fois à l’échelle du territoire ligure et des réseaux génois dispersés, à la rencontre entre les mondes chrétiens et les mondes musulmans. La connexion entre l’esprit génois, la situation politique méditerranéenne des XVe et XVIe siècle, l’importance de l’exploration atlantique puis américaine et l’intégration des Génois aux réseaux Habsbourg sont très bien explicités. Le récit est clair et agréable à lire. Un enseignant peut se servir des différents chapitres pour créer une continuité entre plusieurs chapitres du programme de 5e ou de Seconde. Il faut cependant garder à l’esprit certaines limites de l’ouvrage et l’associer à d’autres lectures théoriques (les systèmes-monde, l’acteur-réseau, les interactions) pour comprendre la véritable rupture que provoque le « souffle du capitalisme mondial ».