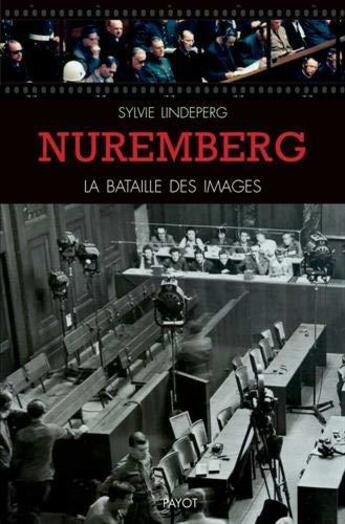

Cet ouvrage est impressionnant de par la quantité et la qualité des informations qu’il apporte à ceux qui veulent comprendre la mise en scène du procès de Nuremberg, ce « procès-spectacle » international qui jugera 21 responsables nazis ainsi que 8 organisations criminelles du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Son auteure, Sylvie Lindeperg, est professeure d’histoire du cinéma à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est l’auteure de Nuit et brouillard : un film dans l’histoire (Odile Jacob, 2007), a co-dirigé avec Annette Wieviorka Le Moment Eichmann (Albin Michel, 2016) et co-écrit avec Jean-Louis Comolli le film Face aux fantômes (2009).

Dans ce nouveau livre magistral qui a reçu le Prix du livre de cinéma 2022 du CNC, Sylvie Lindeperg retrace et analyse à la fois la genèse, les défis logistiques, les choix cinématographiques ainsi que leurs implications de ce procès hors norme dont les statistiques attestent du gigantisme : 218 journées d’audiences sur 10 mois, 775 heures de débats enregistrées, 17000 pages de procès-verbal, 50 millions de feuilles dactylographiées, des millions de mètres de pellicules prises aux vaincus et partiellement visionnées, … L’auteure trace parfaitement la ligne de crête sur laquelle les Américains et leurs alliés ont évolué afin de « jouer la carte du spectacle sans sombrer dans la farce » (p.15). En accordant une place égale « au procès rêvé » et « au procès réel », c’est-à-dire au temps des préparatifs et au temps de la représentation, cet ouvrage révèle au lecteur la variété des cultures cinématographiques ainsi que des conceptions de la justice qui ont pu nuire à la cohérence du procès mais en ont fait aussi toute sa richesse !

Le procès rêvé

La genèse du procès

Dès 1942, les 8 gouvernements en exil à Londres et le Comité de la France libre signent une première déclaration relative à « la punition des crimes de guerre » par une juridiction internationale. A partir de là, le lecteur suit le cheminement des débats politiques et juridiques qui mènent au procès de 1945. Sylvie Lindeperg détaille notamment la conférence de Londres de 1945 où les navettes entre les 4 délégations afin de définir les crimes sont innombrables ainsi que les discussions portant sur le choix de la procédure judiciaire. En effet, s’opposent la justice anglo-saxonne « relevant du système accusatoire de common law » et celle des Français et des Soviétiques au « système inquisitorial de droit continental » (p.31). Finalement, une procédure « hybride et polygénique » (p.32) verra le jour. Au cœur de ces débats, le rôle et l’influence du procureur général des Etats-Unis Robert H. Jackson sont très bien soulignés. Les Alliés doivent aussi se mettre d’accord sur la liste des inculpés. Les Américains faisant de la guerre d’agression une priorité, les responsables militaires allemands y sont nombreux (Jodl, Keitel, Dönitz, …) alors que la SS et la Gestapo ne sont représentées que par Ernst Kaltenbrunner ! Sylvie Lindeperg cite ici Annette Wierviorka pour qui cette liste a été « établie sans véritable réflexion sur la nature de l’Etat nazi ». L’auteure n’oublie pas de citer les organisations mises en accusation (SD, SS, SA, Gestapo, …).

La Field Photo et John Ford à la manœuvre

Lors de la préparation des dossiers d’accusation et de la recherche des preuves, le rôle de Bill Donovan de l’OSS (Office of Strategic Services) est particulièrement important. Il fait notamment appel à la Field Photographic Branch (Phield Photo) dirigée par le célèbre John Ford afin de collecter des images, réaliser un court-métrage, enregistrer les interrogatoires, filmer les audiences et concevoir un documentaire à la suite du procès. Sylvie Lindeperg retrace rigoureusement le parcours de guerre de la Field Photo. John Ford, entouré d’une équipe de volontaires (monteurs, photographes, …), monte une unité cinématographique à des fins notamment de propagande. Celle-ci est intégrée à l’OSS officiellement en juin 1942 et va réaliser 2 célèbres documentaires : The Battle of Midway (dont le texte est notamment lu par Henry Fonda) et December 7th. Ces 2 courts-métrages reprennent les canons du film de guerre hollywoodien, sont bien sûr des hymnes à la nation américaine et seront récompensées par un Oscar. En avril 1944, Ford accepte la mission de réunir une équipe de photographes et d’opérateurs afin de couvrir le débarquement allié en Normandie. C’est ainsi que des dizaines de cameramen, près de 200 photographes et 500 caméras sont déployés le 6 juin 1944. Ford rentre à Hollywood mais son équipe reste en Europe où elle documente l’ouverture des camps. Au mois de juin 1945, l’équipe quitte l’Europe et se lance alors « dans un examen minutieux de leurs images, en vue du procès de Nuremberg. Dans le cadre de cette mission, ils vont tenter (…) d’articuler le langage du cinéma et celui de la justice » (p.50).

Les services de l’OSS se mettent au travail

La Research & Analysis Branch réunit et analyse les preuves écrites, commence à reconstituer les structures et le fonctionnement de l’Etat nazi et élabore une première histoire du national-socialisme. La Field Photo s’occupe de la collecte des « preuves » visuelles des crimes et atrocités nazis. Ray Kellog désigne le lieutenant Seymour Wilson Schulberg dit « Budd ». Il recense les films nazis disponibles sur le sol américain, examine les journaux des actualités de la Deutsche Wochenschau et se penche sur les fonds du Musée d’Art moderne (le Moma). Par exemple, dans Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, il sélectionne les passages les plus incriminants pour les hauts dignitaires nazis comme Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Julius Streicher, Hans Franck ou encore Hjamlar Schacht. En quelques semaines, Budd établit un catalogue de plans devant permettre de fonder la charge de conspiracy et de plan concerté. Mais, les images des crimes de guerre et contre l’humanité manquent. Il embarque pour l’Europe et met la main sur les films de la photothèque de la Wehrmacht, les enregistrements des discours d’Alfred Rosenberg (cachés derrière une cloison !), le film et les rushes du procès des conjurés allemands du 20 juillet 1940 ainsi que sur les fonds de la Reichsfilmarchiv dont un document classé « ultra-secret » tourné dans le ghetto de Varsovie en 1942. Afin d’identifier et d’analyser, Budd et son équipe utilisent Heinrich Hoffmann et Leni Riefenstahl. Dans une dernière ligne droite, ils tentent de retrouver dans la zone allemande occupée par les Soviétiques des pellicules secrètes du IIIe Reich qui auraient été dissimulées dans une carrière de granit. Les hommes vont y découvrir les restes de pellicules calcinées qui sont « les vestiges de la chronique cinématographique des crimes nazis dont nul ne connaîtra jamais le contenu » (p.58). La scène se répète au stade olympique de Berlin ainsi que dans la mine de sel de Grasleben. A l’automne 1945, il reste à Schulberg à monter les images sous la direction de James Donovan et de Ray Kellogg.

La sélection et le montage des images

La Field Photo relève le défi majeur de sélectionner les images et de les articuler aux chefs d’inculpation dans un laps de temps très court (même si l’ouverture du procès est reporté à la mi-octobre). Ainsi, au cours de l’automne 1945, 6 documentaires sont préparés et assemblés. Quatre doivent être finalement présentés au procès : Nazi Concentration Camps, les images du pogrom de Lvov découvertes par l’armée américaine dans un baraquement de SS à Augsbourg, Reichsbank Loot (qui doit permettre d’incriminer Walther Funk) et The Nazi Plan qui retrace l’histoire du parti nazi. Sylvie Lindeperg revient sur l’élaboration de chacun de ces documentaires en soulignant les choix stratégiques, les aveuglements et les faiblesses. Par exemple, Nazi Concentration Camps « réduit les survivants au rang de pièces à conviction pour mieux confondre les criminels » avec « des mises en scène qui frisent parfois l’obscénité » (p.64). L’auteure montrent aussi la difficulté des monteurs « à appréhender le système concentrationnaire et le génocide des Juifs dans leurs différences radicales comme dans leurs points de contact » (p.66).

La communication en amont du procès

Le rôle de Gordon Dean, le « maître des horloges » qui dirige le service de presse de Jackson et coordonne les relations publiques du Tribunal, est aussi très bien détaillé. Il s’appuie sur un amitieux programme de communication visant à répondre à l’impatience des Américains, à mettre fin à la confusion sur les futures instances et à justifier l’utilité du futur tribunal tout en assumant la mise en scène du procès. La Field Photo entreprend l’écriture de 2 scénarios rédigés par Budd Schulberg. Finalement, et après de nombreuses réécritures, un seul documentaire sortira sous le nom de That Justice Be Done, sorte de condensé des 2 scenarios travaillés précédemment. Pour Dean, « c’est l’histoire des raisons pour lesquelles nous allons juger les grands criminels de guerre plutôt que de les exécuter sans procès ». Le court-métrage doit ainsi montrer à l’opinion que ce procès équitable permettra d’opposer les valeurs de la justice américaine à la barbarie nazie.

Le choix d’une ville et d’une salle d’audience

Avant même le choix de la ville qui accueillera le procès, la conception de la salle d’audience est réfléchie en amont. C’est Dan Kiley, architecte paysagiste et élève de Walter Gropius, qui est désigné comme maître d’œuvre. Sylvie Lindeperg explique comment cette organisation spatiale de la future salle devra refléter les conceptions de la loi, traduire un ordre social, établir une hiérarchie des pouvoirs er conditionner les échanges entre les différentes parties. Cette salle est en effet un lieu hautement symbolique. Les architectes-scénographes s’inspirent des tribunaux de Common-law mais doivent innover afin d’y insérer les nouveaux éléments cinématographiques et visuels comme l’installation d’un écran. Finalement, après plusieurs esquisses, l’écran sera installé « au point focal de la salle » (p.98) mais le face-à-face de la Cour avec la défense est conservé.

Après la visite de la ville à la fin juillet 1945, les Américains, les Français et les Britanniques sont convaincus qu’il faut réunir le Tribunal international à Nuremberg. La ville possède plusieurs atouts : moins peuplés que d’autres centres urbains, placée sur le nœud ferroviaire Berlin-Munich, un palais de justice épargné par les bombardements, un aéroport à proximité du centre, une prison contiguë au tribunal. Reste à convaincre les Soviétiques. C’est chose faite contre la promesse d’installer le siège permanent du tribunal à Berlin où se déroulera la séance inaugurale du procès. Il reste alors quelques semaines à Kiley afin d’aménager le palais de justice et notamment la salle 600 qui est choisie par Jackson comme salle d’audience. Pour le maître-œuvre, le procès Pétain auquel il a assisté, est l’exemple à ne pas suivre car il est l’image du « chaos » (Pétain obligé de déplacer son bureau à chaque passage de témoin !). Afin d’éviter un prétoire surpeuplé, Kiley décide de pousser les murs et les plafonds de la salle 600 afin d’installer une galerie en gradins de plus de 100 places. La presse sera installée au parterre avec plus de 200 sièges. La séparation des espaces entre la Cour et la presse ainsi que le public est matérialisée par un panneau de bois. Enfin, des alcôves, aux vitres insonorisées et dissimulées dans les cloisons, sont créées pour les reporters radio ainsi que pour les cameramen.

Des traditions cinématographiques différentes

Sylvie Lindeperg livre ensuite une analyse fine et intéressante des différentes traditions, législations et pratiques en matière d’images de la justice ce qui permet au lecteur de mieux comprendre les difficiles négociations qui s’engagent à ce sujet. L’auteure montre comment en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis la tolérance vis-à-vis de la prise d’images dans les tribunaux va vite laisser place à des restrictions suite à plusieurs débordements voire scandales (affaire Lindbergh). Aussi, Sylvie Lindeperg revient sur 2 procès en partie filmé qui ont précédé Nuremberg. Celui de Bergen-Belsen, qui a jugé notamment Joseph Kramer et Irma Grese, a autorisé les cameramen à travailler dans la salle d’audience avant l’ouverture des débats. Lors du procès Pétain, les opérateurs se sont contentés de filmer le procès de manière fragmentaire avec des caméras muettes. La Cour n’ayant émis aucune restriction sur les déplacements, le procès du maréchal laisse une impression de chaos qui contraste avec « la théâtralité solennelle des procès-spectacles soviétiques » (p.129). Dans le chapitre 8, Sylvie Lindeperg revient justement sur le genre cinématographique soviétique marqué par un filmage des procès contrôlé par l’Etat et dont l’enjeu principal est « d’éduquer les masses » par une spectacularisation de la justice.

Nouveau rebondissement et derniers préparatifs

Au courant du mois d’août, le filmage du procès est finalement retiré à la Field Photo pour être confié à l’Army Pictoral Service du Signal Corps. Pour l’historienne, cet évènement marque la disgrâce de Donovan et de l’OSS (dont les relations sont compliquées avec Jackson) et la reprise en main de l’armée. A partir de là, les agences et les firmes d’actualités voient leur place au procès davantage limitée et contrôlée par les militaires. Pour atténuer les protestations, il est prévu une répétition générale qui permettra de filmer des plans en situation. Dans le chapitre 10, Sylvie Lindeperg s’intéresse au défi que constitue le choix de l’interprétation simultanée qui en est encore à ses débuts à cette époque. Le défi est à la fois technique et humain. En effet, il faut se procurer les équipements nécessaires ainsi que les professionnels capables de traduire en simultané. L’historienne égrène les différents éléments de fonctionnement : la machine IBM, les différents canaux utilisés, les 36 linguistes recrutés, les codes utilisés afin que les orateurs ralentissent le débit … Enfin, une courte partie est consacrée aux journalistes envoyés à Nuremberg afin de couvrir le procès. Ils séjournent à 8 kilomètres de la ville au château Faber. De grands noms vont s’y croiser comme Joseph Kessel ou Madeleine Jacob pour la presse française.

Le procès réel

Les différents temps du procès

L’historienne détaille les 218 journées d’audiences à partir du 20 novembre 1945. Jusqu’à la fin février 1946, le ministère public mené par Jackson présente le dossier d’accusation. Les Etats-Unis insiste sur la charge de complot et de plan concerté, la Grande-Bretagne sur la guerre d’agression et la France et l’URSS exposent les crimes de guerre et contre l’humanité. De mars à juin la parole est à la défense. Les accusés sont interrogés à la barre ainsi que certains témoins. Le mois de juillet est consacré aux plaidoiries et aux réquisitoires finals et le mois d’août aux audiences sur les organisations criminelles. Enfin, le 30 septembre et le 1er octobre, les juges énoncent leur verdict et prononcent les sentences.

Des débuts contrastés qui annoncent un long procès

Le 2O novembre 1945, les accusés font donc leur entrée à 9h. Les prévenances à leur égard (ils sont rasés, leurs costumes repassés, …) s’expliquent par le fait que ce procès ne doit pas être celui de la vengeance « qui produirait inéluctablement des martyrs » (p.189). A 10h, les juges entrent dans la salle 600. Les ministères publics font la lecture de l’acte d’accusation … une soixantaine de pages ! Si la description des crimes et la qualification des 4 chefs d’accusation est précise, cette lecture intégrale « va en diluer la substance auprès de l’assistance » (p.191). Dès les premières heures, Goering adopte une attitude théâtrale qui ne le quittera presque plus. Ensuite, Sylvie Lindeperg nous décrit une journée du lendemain riche sur le plan dramatique. Les inculpés, les uns après les autres, se déclarent « nicht schuldig ». Le reste de la journée est consacré à la déclaration liminaire de Jackson qui renouvelle la promesse d’un procès équitable et insiste sur le chef d’accusation n°1, la conspiracy. Pour l’historienne, le procureur général a réussi à introduire ce dossier d’accusation « avec force et conviction » (p.197). Si Madeleine Jacob qualifie ce discours de « saisissant », d’autres lui reprocheront une certaine austérité. Le montage de The Nazi Plan par la Field Photo terminé, celui-ci peut être projeté. Durant 4 heures, il épouse les grandes lignés de l’accusation afin de prouver le complot et confondre les accusés. Le visionnage ne déstabilise pas tant que cela les accusés. Le film sur le ghetto de Varsovie n’est finalement pas diffusé car jugé trop polémique en raison des scènes sur les exactions de la police juive du ghetto. Au début décembre, les rangs des journalistes sont de plus en plus clairsemés. Pour Sylvie Lindeperg, « la stratégie jacksonienne a montré ses limites sur le plan dramaturgique et médiatique » (p.217).

Limites et progrès

La principale lacune est liée à l’enregistrement des audiences. Si les débats sont filmés quotidiennement, les cameramen n’enregistrent guère plus d’une demi-heure par jour ! Par exemple, du premier jour, ne sont enregistrées qu’une quinzaine de minutes. Du discours de Jackson (jour 2), il ne reste aussi que 15 minutes filmées depuis le fond de la salle … les actualités préfèreront diffuser les images des accusés plaidant non coupable ! Cette neutralité voire cette passivité des opérateurs durent plusieurs semaines. Sylvie Lindeperg qualifie ce début de tournage de lacunaire. Il est amplifié par des problèmes d’éclairage. Face au manque de lumière, une vingtaine de projecteurs sont ainsi ajoutés … ce qui explique les lunettes noires que portent certains accusés.

Il faut attendre le retour de la pause de Noël, en janvier 1946 pour que des témoignages redynamisent ce procès jugé par certains comme trop lent. Les récits d’Otto Ohlendorf, chef de l’Einsatzgruppe D et du SS-Hauptstrurmführer Dieter Wisliceny qui travailla au RSHA au côté d’Adolf Eichmann révèlent l’ampleur du génocide ainsi que ses logiques et ses modes opératoires. Les opérateurs du Signal Corps ont tenté de retranscrire davantage la scénographie des échanges en balayant la scène par des mouvements de caméra. Aussi, le 28 février, lorsque Jackson reprend la parole, les Américains décident de le filmer enfin de face depuis une cabine radio. Malgré ce progrès, son duel avec Goering ne sera pas à l’avantage du procureur. Enfin, les dépositions de deux témoins de l’accusation française, Marie-Claude Vaillant-Couturier et Francisco Boix, soulignent la manière dont le cinéma parvient à restituer la profondeur et l’épaisseur de l’instant » (p.225).

Si des progrès sont à souligner dans la deuxième partie du procès, les enregistrements restent trop souvent pauvres, les « moments décisifs échappant aux opérateurs américains » (p.270) comme pour le témoignage de Rudolf Höss (15 avril) ou pour les semi-aveux de Hans Franck (18 avril). Ces choix expliquent la perte de puissance de ces témoignages.

Réquisitoires et déclarations finales

Le 26 juillet, Jackson livre son réquisitoire. Il s’agit pour lui de convaincre les juges et de restaurer son image en se hissant « au zénith de son art » (p.274). Si Jackson maîtrise son discours, l’interprétation scénique est moins convaincante que celle de Hartley Shawcross le procureur britannique. Jackson accepte de rejouer son réquisitoire le lendemain dans une salle vide. Dans ces images, il apparaît bien sûr plus détendu. Après les réquisitoires des procureurs français et soviétique, le mois d’août est consacré aux audiences contre les organisations criminelles. Le 31 août, la salle se remplit à nouveau pour les déclarations finales des détenus que les Soviétiques ont demandé. Goering livre une dernière prestation sans éclat, « après neuf mois de combat, l’ancien leader du Reich a perdu la fois en son Führer et sans doute un peu en lui-même » (p.289). Sylvie Lindeperg décrit les autres prestations, celle de Hess (qui sombre dans un délire hystérique aux notes de mysticisme), de Ribbentrop (qui présente des faiblesses morales et physiques), de Keitel, de Frank, de Speer et des autres. Le soir du 31 août, débutent les délibérations des juges. L’historienne révèle les débats vifs et tendus et notamment au moment de décider du sort de certains accusés comme Baldur von Schirach, Albert Speer et Hjalmar Schacht.

La fin du procès

Le 30 septembre, la salle 600 est pleine au moment où les juges lisent leur verdict et font connaître les sentences. Les firmes d’actualité sont bien sûr présentes et en particulier la Paramount qui l’a emporté. Les autres firmes sont autorisées à travailler librement seulement avant l’ouverture de l’audience. A 10h, les juges apparaissent et débutent la lecture du jugement. La Cour réaffirme les chefs d’inculpation que sont la conspiracy et la guerre d’agression. Mais, les magistrats annoncent ne pas pouvoir lier les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité à la conspiracy. Les crimes contre les opposants politiques et contre les Juifs commis en Allemagne avant 1939 sortent donc du champ de compétence du tribunal. Cette lecture diverge de celle de Jackson. En fin d’après-midi, le tribunal annonce le verdict pour les organisations incriminées. Quatre sont reconnues coupables mais avec des restrictions afin d’éviter l’automaticité des condamnations des membres. Le 1er octobre, le Signal Corps ne lésine pas sur les moyens pour cette journée consacrée au verdict des accusés. Les opérateurs privilégient l’axe dramaturgique qui relie le box des accusés à la tribune des juges. Après le verdict, les trois acquittés quittent le prétoire. Le tout dernier cliché de ce procès immortalise la sortie de Schacht. La mission du Signal Corps s’arrête là.

Les exécutions sont fixées au 16 octobre. Au départ, il est annoncé que la presse n’y sera pas admise. Finalement, un compromis est trouvé avec l’autorisation d’un pool de 8 journalistes (2 pour chaque pays). Pour l’historienne, c’est « une juste mesure entre l’excès de secret, pourvoyeur de fantasmes, et l’excès de médiatisation qui eût flatté les pulsions morbides et fabriqué des martyrs » (p.321). Le lieutenant Edward McLaughlin réalise une série de photographies des cadavres habillés puis dévêtus. Les corps sont incinérés puis les cendres sont dispersées dans l’Isar.

Après le procès, plusieurs œuvres cinématographiques sortent afin de retracer le procès comme le Nuremberg des Actualités françaises (le procureur de Menthon ou Marie-Claude Vaillant-Couturier y tiennent une place importante) et Le Tribunal du peuple de Karmen (le procureur Roudenko y efface le rôle de ses collègues). Les perceptions différentes selon les pays et les manipulations d’images se retrouveront dans ces premières œuvres que le procès de Nuremberg.

Pour conclure, Sylvie Lindeperg nous offre ici un ouvrage de référence sur la bataille des images que se livrèrent les pays vainqueurs lors du procès de Nuremberg. Le lecteur comprend ainsi le rôle essentiel des maîtres d’œuvre américains qui souhaitèrent faire de ce procès un « show médiatique ». Les rôles de la Field Photo dirigée par John Ford, du Signal Corps ou encore du procureur Jackson sont particulièrement bien décris. L’historienne nous fait rentrer dans les préparatifs ainsi que dans le filmage, souvent mouvementés, de ce « procès-spectacle ». Pour l’auteure, si le procès est en partie un échec (en termes d’enregistrement par exemple), celui-ci peut être « requalifié en promesse : il témoigne de l’utopie d’un projet qui ouvrit tout l’éventail des possibles avant de se briser sur le cours tranchant du réel » (p.363). Le filmage des audiences du procès Eichmann par Léo Hurwitz accomplira cette promesse … mais c’est une autre histoire.

Pour compléter :

- Une interview de Sylvie Lindeperg sur le site du CNC : https://www.cnc.fr/cinema/actualites/sylvie-lindeperg—le-proces-de-nuremberg-marque-la-conjonction-de-fonctions-nouvelles-attribuees-au-cinema_1739109

- Une café historique sur la chaine YouTube des Rendez-vous de Blois :