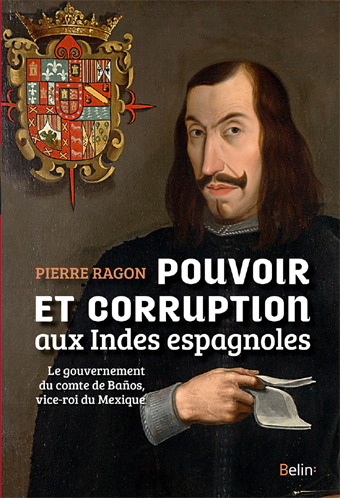

« De ce gouvernement, la fin fut malheureuse. » (p. 237) Et son existence pour le moins tumultueuse… Au début des années 1660, Juan de Leyva y la Cerda, comte de Baños, exerça pendant quelques courtes années la charge de vice-roi de Nouvelle-Espagne. Lorsque parvint la nouvelle de son remplacement par son pire ennemi, sans doute, l’évêque de Puebla Diego Osorio de Escobar y Llamas, les vivats retentirent tandis qu’on jetait des pierres dans la direction du vice-roi déchu. Pouvait alors s’ouvrir le jugement de résidence de ce dernier, c’est-à-dire l’inspection de fin de mandat que le comte de Baños entendit entraver par tous les moyens. N’est-il d’ailleurs pas resté au Mexique près de deux ans après la fin de son mandat pour oeuvrer en ce sens ? Nombreux furent alors ceux qui témoignèrent pour charger le clan du vice-roi : « Si la voracité des affidés égalait l’âpreté des maîtres, tous se déchiraient à belles dents quand venait le moment de rendre des comptes à la Couronne. » (p. 156) Au total, 178 charges furent retenues contre l’ancien vice-roi auquel fut infligée, en première instance, une amende, inhabituelle et fort élevée, de 400 000 pesos.

C’est à « une enquête sur un événément exceptionnel -le comte de Baños fut le plus décrié des vice-rois de Mexico- et normal -ses pratiques ne s’écartèrent guère de ce qu’on pouvait généralement observer à cette époque » (pp. 14-15), que nous convie l’historien Pierre Ragon. Professeur à l’université de Paris Nanterre, il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire du Mexique à l’époque moderne, dont, en 2003, un magistral Les Saints et les images du Mexique (XVIè-XVIIIè s.), aux éditions de L’Harmattan. Le livre qu’il vient de publier s’inscrit dans un ensemble récent d’études qui s’attachent à éclairer la fonction de vice-roi et les réseaux qui s’organisent autour de lui ainsi que le thème de la corruption qui semble naturellement l’accompagner. La tâche de l’historien, qui s’est fixé comme but d’apprécier la réalité du gouvernement du comte de Baños, apparaît singulièrement ardue tant cette dernière « disparaît sous l’accumulation de jugements dépréciatifs » (p. 25) portés tant par les contemporains qui eurent maille à partir avec ce vice-roi retors que par les historiens qui eurent à se saisir de son cas.

Le personnage dont Pierre Ragon fait la quasi biographie est pour le moins singulier : le comte de Baños était déjà âgé lorsqu’il fut nommé à l’emploi prestigieux de représentant du roi d’Espagne au Mexique ; et l’historien souligne à maintes reprises des traits de caractère qui interrogent sur ses capacités pour une telle fonction : « on l’imagine mal réussissant quoi que ce soit » (p. 13), on note sa brutalité, « son manque de talent », « la faiblesse de son autorité » (p. 248) ainsi que son « extrême désinvolture » (p. 249). Sa personnalité contraste en tout cas avec celle, brillante, laissée par son prédécesseur : le chef du lignage, son cousin Francisco Fernandez de la Cueva, duc d’Albuquerque.

Le comte de Baños, de manière très brutale, s’empressa d’installer ses affidés aux postes-clés de l’administration de manière à tenir le pays et les leviers qui lui permettraient d’enrichir sa famille, ses fidèles et lui-même. S’il plaça des parents, amis et clients venus d’Espagne en son compagnie, il dut aussi composer avec des personnalités issues de l’élite locale : Domingo de Cantabrana, riche négociant devenu son principal pourvoyeur de fonds et qui, régulièrement, servit de prête-nom, ou Andrés de Aramburu, particulièrement bien inséré dans l’administration du port de Veracruz, lui permettant ainsi de « participer au commerce atlantique en toute discrétion » (p. 163). Le comte se démena aussi, notamment, pour placer un de ses hommes, José de Ugarte, aux deux postes-clés de secrétaires du gouvernement et des affaires militaires, chargés de veiller au respect par le vice-roi des règles fixées par la Couronne. Et Pierre Ragon de constater : « Jamais la confusion entre les affaires privées du vice-roi et celles du roi n’avaient été poussées aussi loin. » (p. 144).

Quand il embarqua pour le Nouveau Monde, le comte de Baños n’était pas des plus fortunés. Comme pour nombre de ses prédécesseurs, la vice-royauté de Nouvelle-Espagne offrait donc une occasion en or de s’enrichir considérablement. « La faiblesse des ressources provenant de ses biens patrimoniaux conduisit-elle le comte de Baños à se jeter sur les richesses de son gouvernement avec une âpreté particulière ? » (p. 123) En tout cas, « tout était occasion d’enrichissement personnel » (p. 102) : appropriation de nombreux esclaves et d’objets de luxe, la vice-reine allant jusqu’à se faire remettre par l’abbesse du couvent « les plus beaux joyaux de Notre-Dame de Valvanera » (p. 100) ; trafic d’influence quand il s’agissait par exemple de distribuer contre des milliers de pesos des corregimientos (gouvernements provinciaux) laissés à la disposition du vice-roi ; détournement des biens de la Couronne quand le fils du comte, Pedro de Leyva, « moyennant le versement de mille pesos [,] offrit aux Dominicains de dissimuler la cédule royale qui leur commandait de mettre fin à certaines formes d’exploitation de la main-d’oeuvre indigène. » (p. 103) Une bonne partie de l’argent ainsi récupéré était réinvesti dans un certain nombre d’opérations commerciales fort lucratives, comme le commerce des Philippines : alors qu’il lui était, en théorie, strictement interdit de s’impliquer dans celui-ci, le comte de Baños réussit à tirer profit de trois allers-retours du galion de Manille, dans une conjoncture pourtant relativement déprimée.

Comme le rappelle Pierre Ragon, le comte de Baños « était vice-roi, gouverneur du royaume, capitaine général des armées, président de la cour supérieure de justice et, de fait, vice-patron de l’Eglise des Indes. » (p. 213) Chacune de ces fonctions, attribuées avant le départ par une cédule particulière, faisait l’objet d’une rubrique qu’il convenait de remplir dûment dans la correspondance adressée au roi au cours du mandat vice-royal. Le vice-roi était un personnage prestigieux dont le pouvoir semblait quasiment sans limites. Du fait de l’éloignement géographique, l’efficacité des mécanismes de contrôle des activités du vice-roi était pour le moins réduite. Le contrôle exercé par ce dernier sur la circulation de l’information entre l’Europe et la Nouvelle-Espagne lui permettait par ailleurs « de développer des activités occultes ou franchement illicites sans craindre de sanctions » (p. 286). Très tôt, dès la fin mai 1662, la royauté avait décidé de remplacer le comte contre lequel les griefs s’accumulaient. Outre le fait qu’il avait beaucoup tardé à embarquer pour le Mexique et emmené une suite considérable contrairement aux exigences royales, on lui reprochait bien entendu son mode de gouvernement.

Ainsi, l’on considérait d’abord à Madrid que le vice-roi n’avait pas correctement administré le patronage royal. Le moins qu’on puisse dire est que ses relations avec les autorités ecclésiastiques étaient catastrophiques, principalement avec l’évêque de Puebla, Diego Osorio, qui partageait « avec les hommes dont il était proche, un idéal de gouvernement monarchique qui subordonnait la politique à la religion et invitait le roi à tenir l’aristocratie loin du pouvoir » (p. 278). Par ailleurs, en juin 1662, Juan de Leyva avait pris l’incroyable décision, contraire à la tradition, de modifier le parcours de la procession du Corpus Christi pour qu’elle passe sous les fenêtres de son palais. Or, comme le souligne l’auteur, « modifier le trajet et obliger tout le corps social à se présenter sous les balcons du palais, c’était assigner au pouvoir qu’il représentait une place qu’aucun des habitants de la ville n’était prêt à lui donner. » (pp. 10-11) Mexico n’était pas Madrid… Le comte fut donc lourdement sanctionné, à une amende équivalant à sept mois de salaire.

En matière financière, la royauté espagnole déplorait la faiblesse du transfert des excédents des caisses américaines vers la caisse centrale : le comte n’avait ainsi rien envoyé en 1662 et fort peu en 1663. Pour sa défense, le vice-roi arguait d’une conjoncture économique déplorable : comme le mercure nécessaire à l’activité minière avait manqué, celle-ci avait chuté, entraînant du même coup un ralentissement de l’activité économique et une diminution notable du rendement de la fiscalité.

Pour faire bonne figure, le comte mettait en avant son bilan en matière militaire : alors que les conditions de navigation étaient devenues aléatoires, il était toutefois parvenu à maintenir la liaison entre Manille et Acapulco et « à remettre aux Philippines des renforts militaires sensiblement plus importants que ceux habituellement fournis. » (p. 233) Par ailleurs, une fort habile opération de communication avait tenté de faire accroire au roi d’Espagne et à son gouvernement qu’en 1660 la vice-royauté de Nouvelle-Espagne avait été victime d’une « conjuration » fomentée par des caciques indigènes qui aurait conduit à la dislocation de l’empire si le comte n’avait pas opportunément réagi. Les émeutes fort circonscrites, de Nexapa et Tehuantepec avaient en fait été provoquées par les exactions de l’alcalde mayor du cru. Le roi Philippe IV avait été profondément choqué d’apprendre que, lors de la répression qui avait suivi, des peines capitales avaient été prononcées. Il ne souscrivit guère en tout cas à la version des événements relatée par le vice-roi. L’affaire de Tehuantepec ne pouvait donc en aucun cas redorer le blason du comte, et d’autant moins que l’évêque de Puebla avait alors écrit une longue lettre accablante dans laquelle il s’en prenait à l’envoyé du comte, venu en Oaxaca « pour rétablir l’ordre, intimider les Indiens et permettre à une nouvelle clientèle, celle du vice-roi entrant, d’exploiter la région pour son propre compte. » (p. 87).

Au fil de son exposé, Pierre Ragon évite heureusement les conclusions hâtives : il avance fort justement que les dénonciateurs de la famille Leyva n’ont pas vraiment apporté la preuve que les affaires privées de la famille vice-royale avaient atteint un niveau inhabituel et précise que le comte et sa famille n’ont pas inventé les mécanismes d’enrichissement personnel, rodés depuis longtemps. Maints exemples donnés par des vice-rois de Nouvelle-Espagne et du Pérou suffisent à convaincre. S’il s’avère très difficile d’évaluer le montant global des extorsions auxquelles s’est livrée la famille Leyva, une somme « astronomique » (p. 123), mais guère exceptionnelle, de plus d’un million de pesos est envisageable.

Beaucoup se sont interrogés sur le rôle de l’épouse du comte, souvent décrite « comme la cheville ouvrière du système de prélèvements occultes mis en place par les Leyva. » (pp. 252-253) Pierre Ragon constate que le rôle des femmes dans la gestion des patrimoines aristocratiques est encore trop méconnu et qu’il mériterait d’être approfondi. Mais il pense que le comte de Baños n’avait sans doute pas « l’entière maîtrise des décisions qui l’engageaient » (p. 255) et que la moindre renommée de ses ascendants, comparativement à ceux de son épouse, aurait pu l’empêcher de rivaliser avec cette dernière.

A travers l’exemple informé du mandat du comte de Baños, ce très bon livre, dont le plan n’évite cependant pas les redites, donne de précieux éclairages, appuyés sur une bibliographie copieuse et à jour, sur la fonction vice-royale en Nouvelle-Espagne, les mécanismes de corruption à l’œuvre et les rouages du gouvernement de l’empire espagnol. On louera particulièrement Pierre Ragon pour la prudence de ses interprétations et pour sa circonspection à l’égard des modèles et schémas explicatifs : « Les hommes se rassemblent et s’opposent selon des logiques singulières qui leur sont propres et sont irréductibles à tout schéma simplificateur. » (p. 298) Les réseaux qui gravitaient autour du vice-roi et les conflits que ce dernier suscita en sont une parfaite illustration.