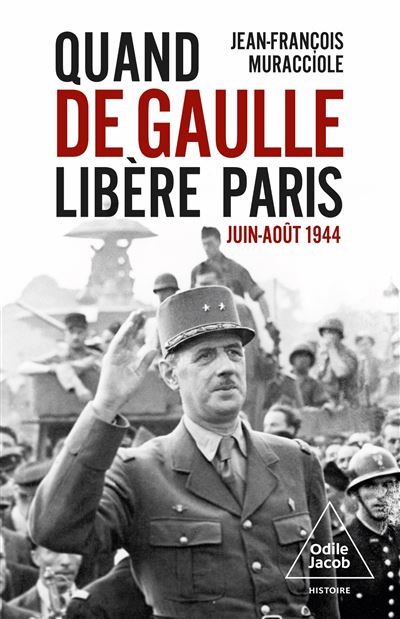

Le dimanche 20 août 1944 au matin, l’avion du général de Gaulle, qui a quitté Alger deux jours plus tôt et fait escale à Gibraltar, se pose à Cherbourg. La Normandie est tout juste libérée, le front est encore proche, les villes sont en ruines, on enterre les morts. De Gaulle et sa maigre suite prennent la route. Le samedi 26 août, De Gaulle, qui est arrivé la veille dans la capitale, descend les Champs Elysées au milieu d’une marée humaine enthousiaste jusqu’au délire. Durant la semaine, le président du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) a fait étape à Rennes, Laval, Le Mans, Chartres et Rambouillet, suivant la progression des troupes de Leclerc, le haut état-major allié ayant finalement accepté que Paris soit libéré, et qu’il le soit par la 2e DB de Leclerc. Il s’est aussi arrêté tout au long de la route dans de nombreux villages et petites villes. C’est le cheminement de De Gaulle que Jean-François Murraciole raconte, analyse et interprète.

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Montpellier III, chercheur au CNRS, Jean-François Muracciole, est un historien spécialiste de la France libre, de la Résistance, et plus largement de la Seconde Guerre mondiale. Sa bibliographie est abondante. Il a co-dirigé avec Guillaume Piketty une Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale (Robert Laffont « Bouquins », 2015), avec Georges Caïtucoli et François Broche, le Dictionnaire de la France libre (Robert Laffont « Bouquins », 2010), avec François Broche, Histoire de la Collaboration 1940-1945 (Tallandier, 2017). Il est l’auteur de plusieurs « Que-sais-je ? », et a publié, dans un domaine proche de cet ouvrage, Les Français libres : L’autre Résistance (Tallandier, 2009), ainsi que La Libération de Paris, 19-26 août 1944 (Tallandier, 2013).

« Porté par l’onction du peuple, De Gaulle marche vers Paris »

Jean-François Murraciole montre que De Gaulle suit partout le même rituel qui sera à son apogée dans la capitale : il marche dans la ville souvent en ruine, au milieu d’une foule en liesse qui le voit pour la première fois, il se fait présenter les autorités locales nouvellement nommées, il fait un discours à l’Hôtel de Ville, puis se rend à la cathédrale. « Porté par l’onction du peuple, il marche vers Paris » : « La France rentre chez elle » dira-t-il dans le fameux discours de l’Hôtel de Ville. Car il est la France, cela ne fait pour lui aucun doute. Il entend restaurer l’Etat et, très attentif aux symboles, imposer son autorité, aussi bien aux Alliés qu’à la Résistance intérieure qu’il traite de façon blessante.

« Ce livre rapporte, étape par étape et parfois heure par heure, le voyage triomphal et périlleux (…) qui consacra son pouvoir ». L’auteur présente le point de vue des Alliés, celui de Leclerc, celui de De Gaulle et de son entourage, celui de la Résistance intérieure. Le récit est captivant, et c’est aussi une leçon d’histoire. En effet Jean-François Murraciole dispose de sources qui sont essentiellement des témoignages et des mémoires d’acteurs de l’événement. Il les soumet à la critique historique, montre les contradictions, souligne ce qui n’est pas résolu, met en évidence l’importance du contexte et de la position de l’auteur au moment où il a rédigé ses mémoires, fait de longues citations qui rendent plus vivant le récit, rédige de courtes biiographies. Tout est strictement référencé : il nous suffira de dire que plus d’un millier de notes nourrissent ces références. Bien sûr index et bibliographie complètent un texte construit de façon chronologique, chaque chapitre correspondant à une journée de cette semaine historique.

Tout commence à Bayeux, le 14 juin 1944

Le livre s’ouvre sur un premier chapitre consacré à l’étude de la journée que de Gaulle vint passer dans la sous-préfecture du Calvados, la première à être libérée, huit jours après le Débarquement. Par un récit minutieux, attentif au moindre geste, montrant que ce geste a pour de Gaulle un sens profond, Jean-François Murraciole montre que cette journée « d’une rare densité », « a toutes les apparences d’une répétition générale de la marche vers Paris du 20 au 25 août 1944 ».

De Gaulle avait été tenu à distance de la préparation du Débarquement. Invité par Churchill à se rendre à Londres, il n’est mis dans le secret que le 5 juin au soir par Eisenhower. Il est absolument furieux, refuse d’avaliser la déclaration aux Français qu’Eisenhower a déjà enregistrée, et ouvre l’une des plus graves crises politiques entre Churchill, Roosevelt et lui. Personne ne souhaite cependant aller jusqu’à la rupture, et de Gaulle parle finalement à la BBC, le 6 juin à 17 heures. Il souhaite se rendre sur le sol de France, accompagné de François Coulet, qui a été son chef de cabinet à Londres avant de participer à la libération de la Corse, et qu’il nomme commissaire de la République pour les territoires libérés, car il faut administrer au plus vite cette région, et ne pas laisser les Alliés le faire à la place du GPRF. Il est aidé dans cet objectif par Claude Hettier de Boislambert, à la tête de la Mission militaire de liaison administrative (MMLA), qui sert d’interface avec les forces alliées. Les deux hommes retrouvent Maurice Schumann, arrivé quelques jours plus tôt avec une couverture de correspondant de guerre, pour prendre contact avec la Résistance locale.

De Gaulle traverse la Manche à bord d’un torpilleur britannique, avec treize compagnons, « le gratin de la France libre ». Churchill ne s’est pas opposé au voyage, mais il craint pour la sécurité de De Gaulle et entend contrôler ses paroles et ses actes. De Gaulle débarque à Courseulles, puis rencontre le général Montgomery, qui détient l’autorité sur la zone libérée. Arrivant dans la ville bombardée de Bayeux, de Gaulle est anxieux ; il est très vite rassuré par la ferveur populaire, véritable folie collective. Il en sera de même à Isigny, un peu plus tard. Il signe les décrets de nomination du sous-préfet, du commissaire de la République des territoires libérés et du chef de la région militaire : Pierre de Chevigné, qui va jouer un grand rôle tout au long de la semaine décisive d’août.

A partir de ce moment, de Gaulle ne se préoccupe plus du timing britannique, alors qu’il l’avait accepté, et auquel les Britanniques tenaient afin que le torpilleur puisse regagner l’Angleterre avant la tombée de la nuit. Il n’a plus ni escorte, ni liaison radio avec les Britanniques : « on imagine la panique », d’autant plus que les Allemands sont à quatre kilomètres. Il arrive à Courseulles avec trois heures de retard et dort sur le bateau qui lève l’ancre au petit matin. Il a laissé oralement ses instructions à Coulet et Chevigné : « Vous devez voir les fesses du dernier Allemand et immédiatement marquer fortement qu’il n’y a pas de vacance de l’autorité de la République française, dont vous serez les représentants. Je ne veux pas de colonels américains préfets, ni d’autorités françaises investies par acclamation sur la place publique. » Deux spectres se profilent dans ces quelques mots : une administration des régions libérées par les autorités alliées d’une part, une prise du pouvoir communiste d’autre part. Il a découvert son immense popularité, et les Alliés ont pu la constater, ce qui confirme les renseignements de leurs services secrets. Le général Montgomery n’est pas fâché de voir que le GPRF est capable d’administrer les territoires libérés, et Eisenhower de même : acceptation résignée d’une situation de fait, qui leur permet de se consacrer pleinement à leur métier : continuer la guerre.

Les chapitres deux à huit sont chacun consacré à une journée de ce retour en France du chef du gouvernement provisoire. L’épilogue porte sur les trois jours qui suivirent le 26 août, jour du grand défilé sur les Champs-Elysées. Le récit est très détaillé, les événements sont nombreux, les points de vue sont divers, les témoignages parfois divergents, souvent complémentaires, la critique historique permanente. Ce compte-rendu n’a pas pour objectif de résumer chacune de ces journées, je préfère mettre en évidence les préoccupations politiques du général de Gaulle, les moyens qu’il met en œuvre pour y parvenir, les principes qui guident son action, ainsi que le point de vue des militaires, qui n’est pas le même selon qu’il s’agisse de Leclerc ou des généraux américains, dont il dépend hiérarchiquement. Les événements qui se déroulent à Paris du 19 au 25 août, apparaissent parfois en filigrane, mais ce n’est pas l’objet de ce livre que de les raconter.

« Pas de vacance de l’autorité de la République française »

François Murraciole étudie avec minutie les conditions du retour en avion du général de Gaulle et démontre que « loin d’empêcher le départ du général, les Anglo-Américains lui en ont offert le support logistique, ce qu’ils auraient très bien pu ne pas faire. » De Gaulle est persuadé que les Américains sont près à toutes les manœuvres pour l’empêcher de prendre le pouvoir. Il croit que les avaries qui prolongent l’escale de Gibralar est destinée à le retarder. Il prend les risques inouïs d’un vol de nuit, sans radar, dans un avion non armé, à la limite de son autonomie, dans une zone de guerre. Quand l’avion sort du brouillard pour se poser à Cherbourg, le matin du dimanche 20 août 1944, le réservoir est presque à sec. De Gaulle est accueilli par le général Koenig, le commissaire de la République François Coulet et un officier américain.

De Gaulle entend mettre les Alliés devant le fait accompli et éviter leur ingérence. Son gouvernement, dont tous les ministres sont encore à Alger, doit donc administrer, maintenir l’ordre, assurer le ravitaillement, commencer et encadrer l’épuration. Tâche immense ! La cheville ouvrière est la MMLA qui regroupe 856 officiers et 231 volontaires féminines. Dirigée par Hettier de Boislambert, reconnue par le commandement allié, elle est rattachée au corps de bataille et progresse avec les troupes. Ses actions sont coordonnées par François Coulet, commissaire de la République des territoires libérés, installé à Bayeux. En avant de la MMLA, la Mission militaire commandée par Pierre de Chevigné, a pour mission d’installer les commandants militaires régionaux désignés par le GPRF et d’éviter que les Alliés placent « des proconsuls militaires issus de leurs rangs ». Ils peuvent compter sur les instances locales de la Résistance, comités départementaux, cantonaux et locaux de la Libération. Le PC de Chevigné se déplace de Bayeux à Cherbourg, puis Rennes, Angers, Le Mans, Chartres, Dreux, Orléans et enfin Rambouillet.

Les nouveaux pouvoirs sont mis en place avant que de Gaulle n’arrive dans la ville sans rencontrer de difficulté majeure ni de la part des Alliés, ni des instances de la Résistance intérieure, et encore moins des populations. « De Gaulle n’arrive pas en terra incognita ; il pourra compter, à chacune des étapes de son périple vers Paris – Cherbourg, Rennes, Laval, Le Mans, Chartres, Rambouillet – sur le soutien de solides et fidèles lieutenants. » Ses « fidèles lieutenants » sont des Français libres de la première heure : Gaston Palewski, Georges Gorse, Alphonse Juin, Maurice Schumann, Etienne de Boislambert, Pierre de Chevigné, Pierre Billotte, Elisabeth de Miribel, Charles Luizet, Francis-Louis Closon, Lazare Rachline, tandis que les ministres seront toujours à Alger quand de Gaulle entrera dans Paris. Cette absence est voulue par de Gaulle : c’est lui et lui seul que les Français acclament et en qui ils reconnaissent l’autorité de l’Etat. « Dans la conception gaullienne du pouvoir, la légitimité ne se partage pas. ». Le Conseil national de la Résistance (CNR) en fera bientôt l’amère expérience. Le 18 août, Luizet est présenté par Alexandre Parodi aux chefs de la police parisienne et, le lendemain, il prend possession de la Préfecture de Police conquise par les policiers insurgés. Closon intègre l’équipe de Parodi. « Avec des hommes de la trempe de Parodi, Luizet, Closon, Chaban-Delmas ou Rachline installés à Paris à des postes clés, de Gaulle a mis tous les atouts dans son jeu. »

Convaincre Eisenhower de diriger la 2e DB du général Leclerc vers Paris insurgé

Sur le tarmac de l’aérodrome de Cherbourg, Koenig apprend à de Gaulle que l’insurrection parisienne est lancée. Ce qui pose la question de l’envoi au plus vite de la 2e DB, à la fois pour appuyer et pour contrôler cette insurrection. Aussi de Gaulle s’envole-t-il immédiatement pour le QG d’Eisenhower (400 officiers et 7000 personnels de grade et de statuts divers), qui se trouve alors à Tournières, à 80 km de Cherbourg. Eisenhower n’en parlant pas dans ses Mémoires (ce qui est révélateur de la hiérarchie de ses préoccupations !), la seule source sur le contenu des entretiens réside dans les mémoires du général de Gaulle, qu’il convient de suivre « avec un œil critique ».

Eisenhower expose à de Gaulle que Paris sera contournée par le nord et par le sud, et tombera en temps voulu, sans avoir à engager de combats urbains. De Gaulle ne peut admettre ce raisonnement : Paris insurgé doit recevoir l’appui de soldats français, donc de Leclerc. Mais il sait que la 2e DB (16 000 hommes) dépend totalement de la logistique américaine, et que Leclerc est placé sous le commandement d’un général américain, dans le cadre du groupe d’armées. Une fois de plus, il voit la main de Roosevelt qui veut l’empêcher de prendre le pouvoir.

Le 21 août, De Gaulle rédige une lettre à l’attention d’Eisenhower pour le convaincre de « faire occuper Paris au plus tôt par les forces françaises et alliées ». Il développe des arguments militaires, humanitaires et politiques, et fait porter cette lettre par Koenig, nommé gouverneur militaire de Paris. François Murraciole montre que de Gaulle est mal informé, car mal relié. Il ne dispose pas de poste portatif, dépend des téléphones des préfectures, ne peut communiquer avec ses ministres à Alger sans passer par Londres, ne peut communiquer avec le commandement américain, et même pas avec Leclerc. Il ne disposera d’un contact radio permanent avec Leclerc qu’à partir du 24 août à Rambouillet. « Un tel dénuement laisse perplexe »

De Gaulle a une absolue confiance dans Leclerc et il lui fait remettre une lettre secrète qui le nomme gouverneur de Paris par intérim. Leclerc ne se sépare plus de la lettre. Il va sans hésiter « s’affranchir des règles élémentaires de la discipline militaire. L’esprit de la France libre, fondé sur une immense transgression, l’y préparait sans nul doute ». Leclerc prend donc la décision d’envoyer un détachement de 150 hommes avec des automitrailleuses et des chars légers, commandé par Guillebon, vers Paris, avec pour mission de reconnaitre les défenses allemandes, de prendre contact avec la résistance parisienne, et si possible, d’entrer dans Paris. C’est une grave insubordination destinée à mettre le commandement américain devant le fait accompli. Il attend que Guillebon soit parti pour informer sa hiérarchie. Le général Gerow, son supérieur, est fou de rage. Il donne l’ordre de rappeler Guillebon, qui bivouaque le soir du 22 août à Rambouillet. Leclerc informe De Gaulle, qui approuve son insubordination !

Le sacre populaire

Les scènes de liesse, de Cherbourg à Rennes, en passant par Coutances, Avranches et Fougères sont les premiers éléments du sacre populaire. A Cherbourg, de Gaulle est reçu par le général Koenig, commandant en chef des FFI, par le général Juin, chef d’état-major général et par l’amiral d’Argenlieu. Comme il l’a fait à Bayeux le 14 juin, il se rend d’abord à la préfecture, puis à l’hôtel de ville. Un rituel se met en place qui se répétera dans toutes les villes traversés jusqu’à l’apothéose des Champs-Elysées, le 26 août : la déambulation à pied à travers les rues de la ville. Dans tous les cas, les témoins insistent sur l’importance et la ferveur de la foule, confirmées par les photographies. Il prend la parole au balcon de l’hôtel de ville de Cherbourg, salué par une ovation d’une foule délirante qui entame, avec lui, la Marseillaise. A Rennes, les Américains lui fournissent une escorte militaire et une voiture de standing. L’auteur fait observer qu’ « il y a des moyens plus efficaces pour entraver la progression de De Gaulle à travers la France libérée » !

Ce cheminement triomphal à travers la France profonde est essentiel à au moins deux titres : d’une part, avant Paris, il s’agit d’autant de referendums populaires qui assoient la légitimité de l’homme du 18 juin, d’autre part, ces étapes lui permettent de roder et de parfaire les gestes qu’il accomplira lors du « cycle parisien » des 25 et 26 août. Il entame un marathon de discours, réceptions et cérémonies. L’auteur montre que le contenu des discours est de plus en plus élaboré, il semble tester la structure et les formules du discours qu’il prononcera à Paris : on le voit le fameux discours de l’Hôtel de Ville est tout sauf improvisé ! Chaque ville, chaque bourg mérite son discours de l’Hôtel de Ville : de « symbole » de la Résistance, de Gaulle devient l’incarnation de la Libération. A Laval, il est accueilli par Michel Debré, commissaire de la République de la région d’Angers, 32 ans, qui lui présente les nouvelles autorités locales.

Le 23 août, e Gaulle est aux portes de Paris. « Il sait que l’investissement de la ville est une affaire d’heures. La victoire est au bout du fusil. Son impatience n’en est que plus grande, même s’il continue à prendre le temps qu’il faut lors des étapes bien rodées de son périple, dans les petites villes, ainsi Nogent-le-Rotrou, comme dans la préfecture de Chartres. Rambouillet, où il arrive au soir de cette nouvelle journée sur les routes, est un singulier théâtre. Pour quelques heures, la petite ville grouille de soldats, de journalistes américains (dont Hemingway), d’hommes politiques plus ou moins résistants, mais aussi d’aventuriers, d’espions et de demi-mondaines. Tous, brûlant d’entrer dans Paris. » Leclerc est à Rambouillet vers 13 heures. De Gaulle arrive le soir ; les deux hommes se retrouvent pour la première fois depuis des mois. De Gaulle commence une longue série d’entrevues. Du fait de la solide défense allemande du sud de Paris, de Gaulle doit rester un jour de plus à Rambouillet. Il n’a toujours aucune liaison radioélectrique, télégraphique ou téléphonique avec son gouvernement à Alger.

Il reçoit Philippe Viannay, 27 ans, chef des FFI de Seine-et-Oise, figure importante de la résistance intérieure, fondateur du mouvement « Défense de la France » au sein duquel Geneviève De Gaulle, la nièce déportée du général, a milité. L’entrevue est courtoise, mais elle révèle les malentendus profonds entre de Gaulle et la Résistance intérieure. Viannay ne conçoit pas que les anciens partis politiques puissent prendre une part dans la renaissance de la France démocratique, alors que De Gaulle entend apaiser et rassembler.

Eisenhower donne le feu vert

C’est le titre du chapitre consacré à la journée du 22 août. De Gaulle est alors entre Laval et Le Mans. En fin d’après-midi, Eisenhower change ses plans et envoie deux divisons vers Paris, dont la 2e DB. Cette décision est le fruit :

– de l’intense activisme de De Gaulle et de ses collaborateurs ;

– de la pression des émissaires venus de Paris. Un envoyé de Rol-Tanguy, chef des FFI d’Ile-de-France, rencontre Patton, puis Bradley ;

– mais aussi de considérations propres au haut commandement américain. La question française n’est pas la préoccupation d’Eisenhower et de ses généraux, Montgomery, Bradley et Patton. Chaque jour de ravitaillement de Paris libéré fera perdre trois jours d’opération. Or les Alliés sont alors très optimistes, pensant pouvoir être à Berlin pour l’automne. Investir et nourrir Paris, c’est prendre le risque de retarder la fin de la guerre. Mais les services de renseignement les incitent à penser que Choltitz ne défendra pas Paris sérieusement. Bradley décide Eisenhower à changer de stratégie, à foncer vers Paris. Eisenhower accepte à la condition qu’il n’y ait ni combats violents, ni bombardements, ni tirs d’artillerie dans la capitale. Le patrimoine monumental ne doit pas souffrir. La décision est prise sans de Gaulle qui visite alors la France profonde, sans pratiquement aucune mesure de sécurité.

Bradley a choisi la 2e DB pour entrer dans Paris, ses 16 000 hommes et ses 4 000 véhicules, associée à la 4e DI américaine qui sera commandée par le général Gerow (qui a débarqué le 6 juin à Utah Beach). Leclerc libérera donc Paris, mais dans le strict cadre du plan américain ; Gerow est le chef de l’expédition. Le 23 août, la 2e DB et l’ensemble du Ve corps d’armée américain font un bond de 200 km, ce qui est quasiment un exploit logistique, compte-tenu de l’énorme consommation de carburant d’une division blindée. Guillebon explore la banlieue ouest. Leclerc pense pouvoir être dans Paris, le 24 au soir. Mais la défense allemande va se montrer bien plus solide que prévu au sud-ouest et au sud de Paris.

Les généraux américains qui suivent la progression de Leclerc, sont stupéfaits de sa lenteur. Leclerc fait ce qu’il peut : il est ralenti par l’accueil délirant des banlieusards, par un mauvais itinéraire fait de petites routes sinueuses, et surtout par une résistance allemande imprévue. Gerow, qui n’a jamais accepté l’insubordination de Leclerc, demande à Bradley l’autorisation de faire entrer une division américaine dans Paris avant la 2e DB. Bradley accepte. Gerow en informe Leclerc, qui, exaspéré, décide d’envoyer un détachement symbolique à Paris, celui du capitaine Dronne.

Les Français libres du capitaine Dronne entrent dans Paris

Le capitaine Raymond Dronne est un Français libre de la première heure, un vétéran des campagnes d’Afrique de la colonne Leclerc. Il forme un détachement léger avec ses propres soldats, des Républicains espagnols de la « Nueve » – la 9e compagnie du 3e bataillon du régiment du Tchad- presque tous ralliés en Afrique du Nord en 1943. Ces Espagnols combattent depuis 1936, et Leclerc, homme de droite, maurrassien, les a autorisés à donner à leurs half-tracks les noms de batailles de la guerre d’Espagne. Dronne ajoute deux sections d’un régiment de chars de combat et une section de trois Sherman. Au total 130 hommes, une jeep, quinze half-tracks, trois chars. Au volant de la jeep de Dronne, son chauffeur et ordonnance, Krikor Pirlian, un jeune Arménien de 23 ans.

Un jeune banlieusard les guide par les petites rues de la banlieue sud. L’accueil des habitants est délirant. La colonne débouche sur la place de l’Hôtel de Ville le 24 août à 21h 22. Dronne entre dans la salle où siège le Conseil national de la Résistance et le Comité parisien de Libération. Dronne fait acclamer de Gaulle. Rol-Tanguy, informé, arrive à l’Hôtel de Ville, mais Dronne est déjà parti pour la Préfecture de Police où il est accueilli par le préfet Luizet, le délégué général Parodi et le délégué militaire Chaban-Delmas. Dronne a inversé sans le savoir, le cérémonial que de Gaulle a mis en place depuis son retour en France : d’abord la Préfecture, ensuite l’Hôtel de Ville.

De Gaulle entre dans Paris, 25 août 1944

Dans la nuit du 24 au 25 août, alors que les défenses allemandes tiennent toujours et que personne (hormis le détachement du capitaine Dronne) n’est entré dans Paris, Choltitz ordonne le retrait derrière la Seine. Restent dans Paris environ 6000 hommes regroupés dans une dizaine de points fortifiés, mal armés, disposant d’une vingtaine de blindés et sans soutien aérien. Au petit matin, deux divisions modernes, la 2e DB française et la 4e DI américaine, investissent la ville. Tout l’est de Paris est libéré par les Américains. La 2e DB investit l’ouest et le centre historique. De durs combats qui font 50 morts ont lieu près du Palais Bourbon et du Quai d’Orsay. Billotte, le second de Leclerc, prend ses quartiers à la Préfecture, où il rencontre Parodi et Chaban-Delmas. Pendant la matinée, à la Préfecture, Billotte met au point le plan de reddition de Choltitz, avec Parodi et Luizet.

Leclerc arrive vers 9h 30 à la gare Montparnasse ; le général Gerow est présent à ses côtés. Il est le supérieur de tous les officiers alliés dans la place. C’est donc lui qui devrait recevoir la reddition de Choltitz, ce que De Gaulle ne saurait accepter. Aussi Leclerc ordonne-t-il à Billotte de conduire Choltitz à la Préfecture de police dès qu’il aura été capturé. Leclerc reçoit la reddition, non pas au nom des alliés, mais au nom du GPRF, en tant que gouverneur militaire de Paris. L’acte est signé par Leclerc et Choltitz, en présence de Rol-Tanguy. Dans un second temps, Rol-Tanguy obtient d’ajouter son nom sur l’acte de reddition.

De Gaulle entre dans Paris en voiture découverte, « dans la nudité d’une légitimité qui plonge ses racines dans l’Appel du 18 juin ». Il a choisi le général Juin pour être à ses côtés. Une foule énorme lui fait cortège. Il fait la connaissance de Chaban-Delmas, et n’en revient pas de sa jeunesse, puis celle de Rol-Tanguy. C’est alors qu’il découvre qu’il a apposé son nom sur l’acte de reddition. Il le reproche durement à Leclerc, qui parlera d’une « engueulade ». Ensuite, de Gaulle se rend au ministère de la guerre, et s’installe dans son ancien bureau de sous-secrétaire d’Etat à la Guerre en 1940, marquant ainsi que la guerre continue, délaissant l’Elysée, Matignon et l’Hôtel de Ville, où l’attendent les membres du CNR, dont de Gaulle n’admet pas qu’ils puissent parler au nom de la nation française, ce qui le place de facto en rival politique.

Il se rend ensuite à la Préfecture de police, puis, à pied, à l’Hôtel de Ville, où l’attendent les membres du CNR et du Comité parisien de Libération (CPL) ; il est accueilli par Georges Bidault et André Tollet, leurs présidents respectifs. Il ne connaît pas Bidault, qui a succédé à Jean Moulin, et qui est le seul à citer Moulin dans son discours. Ce discours irrite de Gaulle, qui estime que le CNR est trop évoqué, que le GPRF ne l’est pas assez, qu’il insiste trop sur l’insurrection populaire, et pas assez sur la 2e DB. Puis de Gaulle prononce le fameux discours, « Paris outragé ! Paris brisé !… mais Paris libéré ! », dont il écrira dans ses Mémoires de guerre qu’il fut improvisé, alors que c’est tout le contraire, « pieuse légende », comme l’a montré Jean-François Murraciole tout au long des chapitres précédents. Il ne demande pas qu’on lui présente les membres du CNR ; il refuse catégoriquement de proclamer la République, affirmant qu’avec la France libre, elle n’a jamais cessé d’être. « Proclamer la République, ce serait effacer la France libre. » La marginalisation politique de la Résistance intérieure vient de commencer. Pour les hommes du CNR et du CPL, la déception est immense, et la leçon amère.

Des Champs-Elysées à Notre Dame de Paris, 26 août 1944

C’est le dernier chapitre. L’auteur montre d’abord que le choix des Champs-Elysées, qui nous paraît rétrospectivement évident, n’allait pas de soi. Il raconte ensuite la préparation du défilé, insistant sur le fait qu’on se bat encore dans Paris, ce que l’on oublie souvent, et que la sécurité du chef du GPRF est loin d’être assurée. Il montre que le général Gerow s’efforce durablement d’interdire à Leclerc de participer à ce défilé, arguant du fait que sa place est au combat, allant jusqu’à évoquer la cour martiale pour Leclerc ! La crise est grave et ne se résout que par une intervention de De Gaulle auprès d’Eisenhower. Vient ensuite le récit du fameux défilé, « Ah ! C’est la mer ! » dira le général devant la foule immense. Rien n’a été prévu ni organisé pour une descente de l’avenue à pied, ce qui est une innovation.

La plupart des participants ou des témoins du défilé évoquent l’élan d’unité nationale qui se matérialisa ce jour-là. L’auteur traite ensuite des mémoires différenciées : les Espagnols de la 2e DB ont aujourd’hui la vedette, alors que d’autres sont oubliés, tels les Juifs d’Afrique du Nord, ou les Noirs. On apprend que les Américains ont exigé qu’aucun soldat noir ne figure dans les rangs de la 2e DB débarquant en France : une division blindée, arme technique par excellence, ne saurait inclure des soldats de couleur, impératif ségrégationniste américain.

De Gaulle se rend ensuite à Notre Dame. L’auteur analyse avec détails l’éviction du cardinal Suhard, dont de Gaulle ne veut pas qu’il l’accueille, lui qui a accueilli Pétain quelques mois plus tôt, et célébré les obsèques de Philippe Henriot. Sans les pressions de son entourage démocrate-chrétien, il aurait sans doute cédé, sans trop de difficulté. Il y a huit à dix mille personnes dans la cathédrale. L’auteur raconte ensuite la fusillade qui éclate sous les voûtes de la cathédrale, immense pétarade, laissant de Gaulle impassible. Qui étaient les tireurs ? Sur qui ont-ils tiré ? L’affaire reste floue encore aujourd’hui. Mais force est de constater qu’il n’y eut aucun blessé, et que personne ne fut arrêté. De Gaulle a alors pensé qu’il s’agissait d’une excitation collective, et cette hypothèse pourrait bien être la bonne. Même si dans ses Mémoires, écrites dans un contexte de Guerre froide, de Gaulle défendra la thèse d’une manœuvre des communistes qui auraient fait une sorte de chantage au danger pour garder leurs milices patriotiques.

Epilogue parisien

Un « Epilogue parisien » traite des trois journées, du 27 au 29 août. De Gaulle accueille Eisenhower et Bradley pour une amicale visite de Paris, avec défilé militaire américain. Montgomery a refusé toute participation à la Libération de Paris, sans doute une grosse erreur, d’autant plus que les Britanniques sont très populaires. Les Américains sont applaudis par des dizaines de milliers de Parisiens. De Gaulle est obligé de demander de l’aide à Eisenhower pour assurer le ravitaillement, et la sécurité de la population parisienne. Il faudra attendre octobre pour que le GPRF soit officiellement reconnu par le gouvernement américain.

Il reste à évoquer le règlement brutal de la potentielle rivalité entre de Gaulle et la Résistance intérieure. Tous les secrétaires de ministère sont alors de grands résistants. De Gaulle les convoque, les reçoit avec froideur et quasiment avec hostilité, les recadre durement : c’est au GPRF dont les ministres vont arriver, de gouverner, et de prendre en main l’épuration. Puis il reçoit les membres du CNR. Amabilité de façade, puis le couperet tombe : les CNR a terminé son œuvre, ses membres vont être dispersés dans l’Assemblée provisoire, il n’est pas question d’un retour à la IIIe République. Le dernier acte est la dissolution tout aussi brutale des FFI qui ont vocation à être versées dans l’armée régulière… ou à rejoindre leurs foyers. C’est un bras de fer avec la Parti communiste, pour qui le rapport de force est défavorable.

En une semaine, De Gaulle a installé méthodiquement son pouvoir, éliminé toute opposition potentielle, constaté son immense popularité, imposé son « idée de la France ». On comprend les rancœurs de la Résistance intérieure. Refermant ce bon livre, je pense à Jean Moulin, lui qui a servi de toute sa force le général de Gaulle, mais qui connaissait les dures réalités, les espoirs et les projets de la Résistance intérieure. Comment aurait-il vécu cette Libération gaullienne ?

Signalons une très regrettable faute de vocabulaire à corriger dès que possible : page 351, il est question de l’« armistice » du 8 mai 1945.