Éric Thierry, après une édition, en 2019, des œuvres complètes de Samuel de Champlain, nous offre une imposante biographie renouvelée du fondateur de la ville de Québec. Au-delà de la vie de l’explorateur de la vallée du Saint-Laurent, c’est une histoire des débuts de la colonisation de l’Amérique française. Bon connaisseur des écrits de l’homme dont il a redécouvert, en 2018 à la BNF, un manuscrit de 1602 qui décrit une future colonie française, il replace le personnage dans son temps, présente sa formation de cartographeUne carte de la Nouvelle-France, datée de 1607, est conservée à la bibliothèque du Congrès, à Washington., reprenant l’historiographie renouvelée par David Hackett Fischer qui a, en 2008 à l’occasion du quatrième centenaire de la fondation de Québec, proposé une biographieChamplain’s Dream, traduction française Le Rêve de Champlain, publiée au Québec en 2011 – biographie à laquelle certains reprochent de manquer de recul par rapport aux écrits de Champlai de Champlain, Éric ThierryAuteur de nombreux ouvrages notamment une biographie de Marc Lescarbot (vers 1570-1641). Un homme de plume au service de la Nouvelle-France(Ed. Honoré Champion, 2001), et de La France de Henri IV en Amérique du Nord (Ed. Honoré Champion, 2008 montre que l’œuvre de Champlain demeure l’objet de débats, en particulier son attitude face aux autochtones. Il ne prétend nullement que son ouvrage est une histoire définitive du premier artisan de la Nouvelle-France.

La jeunesse : de Brouage à l’école des espions

On sait peu de chose des premières années, les différentes hypothèses sont présentées avec une analyse pointue des sources. Sans doute né protestant, des actes notariés le lient à Brouage où ses parents abjurent l’édit de Nemours (1585). L’auteur décrit la prospérité du port et son commerce du sel, citant le Suisse Thomas Platter. L’éducation du jeune Samuel est celle d’un enfant d’une famille de capitainesSon père décédé avant 1610, son oncle Guillaume Allène qui avait navigué deux fois vers l’Afrique, en 1564 et 1565, et une fois au Brésil, en 1567, vers 12 ans, il s’engage dans l’armée royale (1592).

Si on connaît mal ses débuts dans la carrière militaire, l’auteur la replace dans le contexte de l’époque et le jeune Samuel a, sans doute été le témoin et l’acteur des ravages de la soldatesque dans le Poitou et dans la région de Paimpol, en cette fin de XVIe siècle.

Ses compétences en dessin sont repérées. Il est formé comme cartographe, ce qui donne l’occasion d’un développement sur les techniques de cartographie militaire de l’époque.

Entré au service de Jean Hardy, sieur de Pierrefitte et de la Guinette, à Étampes, et maréchal des logis de l’armée du roi, il est envoyé en repérage à Cadix pour trouver des informations sur la défense du port, une première expérience d’espionnage, ce qui améliore sa solde. Sa carrière militaire s’accélère, il est promu « enseigne du sieur de Millaubourg » pour défendre Quimper face à une attaque de la Ligue.

De l’Amérique espagnole à la cour d’Henri IV

Champlain poursuit son apprentissage de capitaine auprès de son oncle à bord du Saint-Julien réquisitionné à Cadix. Cette aventure le mène vers les Indes occidentales où il découvre de nouvelles espèces de fleurs, d’animaux et rencontre quelques autochtones, une occasion d’évoquer la concurrence entre les puissances européennes. En cette première année du XVIIe siècle, on retrouve le jeune Champlain en Espagne qui relate son périple dans le Brief Discours des choses plus remarcables, accompagné de cartes et de croquis. Éric Thierry analyse en détail cet écrit. La mort de son oncle le ramène en France pour prendre possession de son héritage.

Séduit par le récit de ses voyages, Aymar de Chaste présente Champlain à Henri IV au début de 1602. Le roi le retient à la cour et le pensionne. L’orateur décrit la cour en ce début de XVIIe sièclePaix avec la Savoie, travaux du Louvre et le goût d’Henri IV pour les récits de voyages et les cartes. Le roi est intéressé par le Guyana, Champlain a sans doute été missionné pour réunir une documentation sur les Amériques. Un autre territoire retient l’attention royale, Terre-Neuve et le Canadale 15 janvier 1600, Pierre Chauvin, titulaire d’un monopole commercial sur l’embouchure du Saint-Laurent, organise une expédition au Canada, avec Gravé et Dugua de Mons, il a fait construire une habitation à Tadoussac..

Henri IV est très intéressé par sa rencontre avec deux Montagnais ramenés par Pierre Chauvin. Aymar de Chaste, gouverneur de Dieppe, est chargé de réunir la documentation disponible, il confie cette tâche à Champlain qui produit une originale description du bassin de la « rivière de Hochelaga » décrite par Cartier, à partir des récits des navigateurs qu’il questionne et des sources de l’époque présentées en détail par l’auteurDe nombreux extraits des écrits de Champlain peuvent être utilisés en classe. De leur côté, les marchands de Saint-Malo et de Rouen s’organisent en vue de la colonisation des Terres-Neuves. Champlain propose un plan ambitieux d’installation, s’appuyant sur un plan de colonisation élaboré par Etienne Bellenger de 1584. Le récit de ces travaux documentaires est tiré des «Voyages » publiés en 1632Les voyages de la Nouvelle-France occidentale, dicte Canada, faits par le Sieur de Champlain,.. [Texte imprimé] : » où se voit comme ce pays a esté premièrement descouvert par les François… ; avec un traitté des qualitez et conditions requises à un bon et parfaict navigateur….ensemble une carte… et un catéchisme ou instruction / [par le P. J. Ledesma] ; traduite du français au langage des peuples sauvages de quelque contrée [par le P. J. de Brébeuf]. et suivie de l’Oraison dominicale traduite en langage des Montagnars du Canada / [par le RP Massé,…] Publication : Paris : C. Collet, 1632 – ouvrage conservé à la BNF : notice.

En 1603, François Gravé est chargé par Henri IV d’un voyage de traite à Tadoussac et au-delà, expédition à laquelle participe Champlain, désigné pour en faire un récit détaillé.

Premiers voyages à la découverte du golfe et de la vallée du Saint-Laurent

Grâce aux deux Montagnais qui reviennent sur leurs terres et à la connaissance de leur langue de Gravé, Champlain , à peine débarqué, rencontre les populations (Montagnais, Algonquins et Etchemins) qui souhaitent une alliance française contre les Iroquois. Cette première expérience est relatée dans Des Sauvages publié à son retour, dès 1603. Cet ouvrage est une description géographique et aussi ethnographique des Amérindiens vus au cours de la remontée du Saint-Laurent jusqu’aux rapides de Lachine sur la rivière des OutaouaisVers l’actuelle ville de Montréal. D’après les indications fournées par les guides amérindiens, Champlain dresse des cartes des grands Lacs, un chemin vers le Pacifique. Rappelons que le projet était aussi de trouver un passage vers la Chine.

Gravé et Champlain repartent de Tadoussac, le 16 août, ils atteignent Le Havre le 20 septembre. Pierre Dugua de Mons obtient le soutien royal pour une nouvelle expédition, vers l’Acadie, convoitée par les Anglais.

L’auteur resitue les écrits de Champlainle « petit discours » un rapport pour informer le roi qui à la publication devient « Les sauvages » dans la littérature de voyage très en vogue à l’époque. Champlain ne se présente pas comme un découvreur, il reconnaît les expériences de ses prédécesseurs, et notamment Cartier. La carte élaborée par Champlain n’est pas publiée, elle contient des données sensibles qui auraient pu aiguiser la convoitise anglaise.

La publication de Des Sauvages, est un succès qui facilite la mobilisation d’investisseurs pour une nouvelle expédition vers l’Acadie. L’auteur montre combien la colonisation est l’œuvre d’initiatives privées, soutenues par le roi. Cette expédition, dont le départ est prévu au printemps 1604, a pour objectif de rechercher des mines de cuivre et d’argent. On suit les préparatifs et le voyage sur la route des morutiers. Champlain dresse la première carte de l’Acadie et décrit les habitations des Micsmacs. On le suit dans son exploration, avec le chef d’expédition Dugua de Mons. Faute d’avoir trouvé des mines, il faut s’installer pour l’hiver à l’île Sainte-CroixLa description de l’installation est rapportée par Champlain dans Voyages (1613. L’installation est sommaire et peu protégée, la crainte est plus celle de concurrents européens que d’une attaque des Amérindiens. L’hiver est particulièrement rude et la menace du scorbut présenteDescription des effets du scorbut par Champlain, extrait p. 194. L’exploration reprend au printemps, jusqu’à la baie du Massachusetts. Champlain rapporte ses observations : les techniques agricoles (association maïs, haricot grimpant et courge), les habitations, la faune, la flore et il poursuit sa cartographie.

Éric Thierry en fait un récit vivant et très détaillé.

Nouvel établissement, Port-Royal est comme une ferme normande, longuement décrite dans les Voyages de 1613 et atteste d’une volonté d’implantation durable. Alors que Dugua de Mons repart vers la France, Champlain et Gravé organisent la vie de la petite colonie entre traite des fourrures et recherche des mines convoitées, difficultés de l’hivernage et attente d’un navire venant de France. Les relations avec les Amérindiens se tendent à cause des incompréhensions du nouveau responsable de la colonie, Jean de Poutrincourt. Pour cette histoire de Port-Royal, l’auteur s’appuie sur les écrits de Champlain, mais aussi sur l’Histoire de la Nouvelle-France de Marc Lescarbot arrivé, lui aussi en Acadie. Ce dernier rapporte la création d’ordre de chevalerie, l’ordre de Bon-Temps, pour souder l’élite de la colonie de son chef et rappeler la place de la religionVoir la Conversion des Sauvages, de Marc Lescarbot parue en 1610. L’arrivée, en mai 1607, d’un navire venu de France annonce une décevante nouvelle : la colonie doit être abandonnée.

La fondation de Québec (1607-1609)

Sitôt, débarqué, Champlain regagne la cour pour faire son rapport à Dugua de Mons. Pour poursuivre la traite des fourrures dont il a le monopole, Dugua et son lieutenant Champlain, choisissent la vallée du Saint-Laurent. La nouvelle recherche d’associés, à La Rochelle, à Rouen, mais aussi d’une main-d’œuvre pour construire une nouvelle habitation prend du temps. L’arrivée à Tadoussac met en évidence des tensions avec les Basques, morutiers qui pratiquent aussi la traite, la concurrence est rude. Remontant le fleuve, qu’il a déjà parcouru, Champlain choisit un emplacement pour construire une habitation : la « pointe de Québec ».

La vie s’organise : construction, défrichement, traite des fourrures avec les Montagnais et retour du rude hiver. Cet hiver réunit les Français et les Amérindiens dans une même disette que décrit longuement Champlain dans ses notes. Au printemps, il reprend ses observations en remontant le fleuve, négocie avec les chefs locaux qui souhaitent son soutien face aux Iroquois. Une alliance est scellée avec les Algonquins avec les Hurons d’Ochateguain. Cette expédition en pays iroquois est rapportée en détail, y compris les combats, Champlain n’hésitant pas à demeurer avec 3 ou 4 hommes avec ses alliés amérindiens. Il fait preuve d’une certaine témérité. À la fin de la saison de pêche et de traite, il repart vers la France pour rendre compte de sa mission.

Concurrences, politique royale, appétit des puissants et des religieux : la vie mouvementée de la colonie

Le récit de ces nombreuses péripéties est très détaillé, il est vrai que la biographie a plus de 700 pages. Que retenir d’essentiel ?

Face à la concurrence des traitants (1609-1612), ce chapitre est l’occasion de voir la concurrence entre les différents acteurs de la pêche et de la traite et la position royale qui, en cette fin de règne, Henri IV est plus intéressé par les Indes orientales en collaboration avec les Hollandais. C’est momentanément la fin de tout monopole de la traite des fourrures, malgré le bon accueil fait à Champlain. De retour à Québec, la vie de Champlain se partage entre l’aide à ses alliés amérindiens et les querelles des traitants. Le jeune Thomas Godefroy hivernera avec les Algonquins pour en apprendre la langueC’est un des exemples de l’attitude qui permet aux Français de mieux négocier avec les Amérindiens. Sur ce point voir l’ouvrage de Jean Delisle Interprètes au pays du castor (Québec, Presses de l’Université Laval, 2019.

À la nouvelle de la mort d’Henri IV, Champlain rentre en France où Dugua le marie avec une enfant Hélène BoulléElle n’a que 10 ans. « Lequel mariage, néanmoins en considération du bas âge de ladite Hélène Boullé, a été accordé qu’il ne se fera et effectuera qu’après deux ans à partir d’aujourd’hui finis et accomplis, sinon que plus tôt il soit trouvé bon et avisé, entre eux, leurs parents et amis, passer outre à la consommation dudit mariage ». (citation p. 302).

Au printemps 1611, Champlain reprend la route du Canada. Souhaitant s’éloigner de la concurrence entre traitants qui sévit à Tadoussac, il reprend ses expéditions au-delà des rapides le Lachine pour y établir un poste de traite sur la Pointe-à-CallièreSite de la future ville de Montréal. Si une concurrence existe entre capitaines français pour obtenir les meilleures peaux, elle existe aussi entre les Amérindiens, notamment entre les Algonquins et les Hurons pour renforcer leur alliance avec les Français. Plusieurs jeunes Français leur sont confiés pour devenir interprètes comme Étienne Brûlé ou Nicolas de Vignau.

De retour en France, Champlain constate que la couronne a une nouvelle colonie en tête, au Brésil ; François de Razilly et Daniel de la Touche se sont associés pour coloniser le Maranhão. Champlain parvient à intéresser le comte de Soissons puis le prince de Condé à l’avenir de la colonie de Québec. Louis XIII confie, à ce dernier, la lieutenance générale en la Nouvelle-France pour convertir les Indigènes à la foi catholique. Champlain sera son lieutenant. L’avenir de la colonie semble assuré.

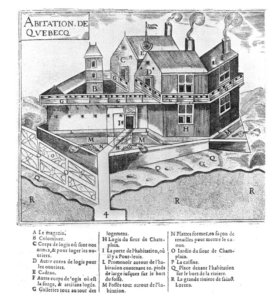

extraite des Voyages de 1613 de Champlain – Extrait p. 325

Champlain réunit ses notes dans un mémoire publié par l’imprimeur-libraire Jean Berjon, associé à l’atelier de Philippe et David Pelletier, pour les nombreuses cartes et croquis de l’ouvrage.

La description de ce travail délicat permet au lecteur d’entrer dans l’atelier d’un imprimeur du début du XVIIe siècle. L’ouvrage est, dans l’esprit de Champlain destiné au roi : « Votre Majesté peut avoir assez de connaissance des découvertes faites pour son service en la Nouvelle-France (dite Canada) par les écrits que certains capitaines et pilotes ont faits […], mais ils n’ont rien rendu de si recommandable en votre royaume, ni si profitable pour le service de Votre Majesté et de ses sujets, comme peuvent l’être les cartes des côtes, havres, rivières, et de la situation des lieux, lesquelles seront représentées par ce petit traité. »Citation p. 328.

Si c’est avant tout un texte de propagande pour justifier un soutien royal à des initiatives marchandes, Champlain n’hésite pas à se présenter en héros lors des combats contre les Iroquois. Il rapporte également le témoignage de Nicolas de Vignau qui évoque la possibilité qu’ont les Amérindiens de joindre une mer salée, au Nord ; n’oublions pas que la quête d’une route vers la Chine demeure très présente dans les motifs de la découverte des territoires américainsC’est aussi une préoccupation anglaise comme le montre l’ouvrage de Richard Hakluyt, publié à Londres de 1598 à 1600, et connu de Champlain : Principal Navigations, Voiages, Traffiques and Discoveries of the English Nation. – Il a aussi connaissance des derniers voyages en 1612 d’Henry Hudson vers la baie qui aujourd’hui porte son nom. L’expédition de 1613, à la recherche d’une voie vers la « mer du Nord »Carte de son itinéraire en 1613 p. 342 en remontant la rivière des Outaouais, est relatée en détail.

A son retour, les négociations indispensables, pour une nouvelle campagne, reprennent avec les marchands rochelais, rouennais et malouins, dans un climat peu favorableRévolte du prince de Condé et déboires conjugaux, son épouse est toujours protestante.. Ce sont les débuts de la « Compagnie du Canada » . Pour la première fois, il est question d’envoyer des missionnaires, les Récollets moins ambitieux que les Jésuites.

Séjour forcé en Huronie : Champlain et le père Le Caron partent de Honfleur le 24 avril 1615. Un mois plus tard, ils sont à Tadoussac, puis Québec. Le père Le Caron est désireux de passer l’hiver suivant chez les Hurons, pour en apprendre la langue et commencer les conversions, en dépit des réticences de Champlain, car l’alliance avec eux semble peu sûre. Pour satisfaire aux demandes des Hurons de faire la guerre aux Iroquois, il est contraint de rejoindre le récollet parti sans lui. Le récit détaillé de cette expédition montre à quel point Champlain est un géographe averti : notes sur le relief, les roches, la végétation, les possibilités de cultiver la terre. Il rejoint le récollet à CarhagouhaPrès de l’actuel village de Lafontaine, sur le lac Huron en Ontario, au nord de Toronto.

Il part, avec quelques hommes dont l’interprète Étienne Brûlé, faire la guerre aux côtés des Hurons. Dans les villages traversés, il recherche, à la fois, l’alliance huronne et leur participation à la traite des fourrures. Si l’expédition lui donne l’occasion de parcourir l’Iroquoisie pour y faire des observationsIl découvre ainsi le lac Ontario. qu’il consigne avec soin, l’expédition guerrière est plutôt un échec qu’il met sur le compte de l’indiscipline de ses alliés amérindiens. Quand l’hiver arrive, Champlain blessé ne peut qu’hiverner en Huronie, l’occasion de cartographier la région des Grands Lacs et de faire de nouvelles observations sur les cabanes, la chasse, les visites à différents peuples comme les Pétuns ou les Cheveux-Relevés. S’il fait œuvre d’ethnographe, on perçoit les limites de sa compréhension des sociétés amérindiennes.

Outre les problèmes de la Compagnie du Canada, un nouveau chapitre met en lumière l’appétit des armateurs désireux de développer le commerce lointain comme Du Noyer, et la nécessité du soutien royal. De retour en France, Champlain découvre une situation politique tendue, Condé, lieutenant général en Nouvelle-France, est en disgrâce, ce qui menace le monopole de la traite. De leur côté, les récollets intriguent pour l’envoi de colons et de missionnaires à Québec. Champlain navigue chaque année à travers l’Atlantique, entre intrigues commerciales et publication de ses écritsVoyages, en 1619 qui font une large place aux Hurons, des descriptions ethnographiques et une argumentaire pour leur christianisation – L’auteur présente longuement cette publication.

Alors que la colonie est toujours mal préparée à passer l’hiver, Champlain tente un accord entre ses alliés amérindiens et les Iroquois, eux-mêmes en concurrence avec les Mohicans pour le commerce avec les Hollandais qui s’installent dans la vallée de l’Hudson. Petit à petit la ville de Québec se développeFortification au cap-Diamant et à l’automne 1623, des matériaux nécessaires à la construction sont rassemblés pour une seconde habitation., les explorations, par Étienne Brûlé, se poursuiventJusqu’à Green Bay, sur la rive ouest de l’actuel lac Michigan, alors que Jacques Elques reconnaît le territoire des IroquoisEn longeant le littoral jusqu’à la rivière Delaware., ce qui déplaît fort aux Hollandais.

Autres motifs d’inquiétude pour Champlain, le titre de vice-roi de la Nouvelle-France passe de main en main. Richelieu est occupé par le siège de la Rochelle et une nouvelle compagnie voit le jour : la Compagnie des Cent-Associés. L’intérêt des jésuites pour la Nouvelle-France génère des tensions avec les récollets.

La prise de Québec par les Kirke : une catastrophe annoncée (1626-1629)

La concurrence entre les puissances européennes pour contrôler la traite des fourrures s’intensifie.

La Compagnie de la Nouvelle-France, dite des Cent-Associés est créée le 29 avril 1627, avec le soutien de Richelieu. Elle reçoit « en toute propriété et seigneurie, le fort et l’habitation de Québec, avec tout le pays de la Nouvelle-France, dite Canada, tant le long des côtes depuis la Floride […] jusqu’au cercle arctique pour latitude, et de longitude depuis l’île de Terre-Neuve tirant à l’ouest jusqu’au grand lac de la mer Douce et au-delà, que dedans les terres et le long des rivières qui y passent et se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent, autrement la grande rivière du Canada, et dans tous les autres fleuves qui les portent à la mer ».Citation du contrat de création – p. 560

Alors que les premiers baptêmes de Montagnais, à Québec donnent lieu à de grandes réjouissancesrelatées en détail p. 531-533, la paix avec les Iroquois est remise en cause. D’autre part, en Europe, les relations franco-anglaises se détériorent (Prise de l’Île de Ré par les Anglais,1627).

Les frères Kirke(David, Lewis, Thomas) en profitent pour menacer la Nouvelle-France, le récit de l’attaque est très détaillé, et notamment les difficultés d’approvisionnement des Français à Québec. L’affaire rapporte un grand bénéfice aux Kirke : « La traite a rapporté aux Kirke, selon eux, quatre mille cinq cent quarante castors et quatre cent trente-deux peaux de chevreuils, et ils ont confisqué aux Français mille sept cent treize castors. De plus, selon Champlain, ils se sont également emparés de dix-neuf navires de pêche français et basques chargés de morues. »Citation p. 594.

Champlain et d’autres Français sont débarqués à Londres. Les négociations avec le roi d’Angleterre sont difficiles, car dans son entourage, il y a des personnages directement intéressés aux affaires des Kirke. Champlain peut quitter Londres le 30 novembre 1629. Enfin, la restitution des marchandises et autres objets pris à Québec est acceptée par Charles Ier. Après des temps difficiles (calomnies, disgrâce), Champlain a repris la plume et ne peut reprendre la route de Québec qu’en 1632.

Derniers espoirs pour Québec

De retour en 1632, Champlain, avec du ravitaillement pour la colonie qui peine toujours à se nourrir, se réinstalle après l’occupation anglaise. Il doit renouer avec les Montagnais pour relancer la traite des fourrures, mais il est face à une double menace : les Anglais et les Iroquois.

Une habitation est construite à Trois-Rivières pour mieux contrôler la traite. Des travaux de fortification débutent pour surveiller la circulation sur le Saint-Laurent. Les jésuites poursuivent leur implantation et de nouveaux colons arrivent chaque année en petit nombre, souvent originaires du Perche. En 1634, la traite est gênée par le conflit entre les Hurons et les Iroquois, mais aussi par la première épidémie, sans doute de variole, consignée dans les sources, qui frappe durement les Amérindiens.

La santé de Champlain se détériore, très entouré par les religieux. Il s’éteint dans une atmosphère dévote, le 25 décembre 1635 ; il lègue à la Vierge Marie tous ses biens possédés au Canada.

Son successeur, Marc-Antoine de Brasdefer de Châteaufort, sera le premier gouverneur en titreChamplain n’était que lieutenant du cardinal de Richelieu dans toute l’étendue du fleuve Saint-Laurent de la Nouvelle-France.

Conclusion

Colonisateur aux nombreuses facettes, « paradoxale » écrit Eric Thierry, Champlain est considéré comme le premier bâtisseur d’une Amérique métissée.

L’ouvrage est complété d’une imposante bibliographie.

Cette biographie propose une plongée au cœur de la première colonisation française. Très détaillée, illustrée de nombreux extraits des œuvres de Samuel de Champlain, c’est une source importante pour comprendre cette entreprise qui est à la fois le fruit d’initiatives personnelles de marchands et une politique royale.

Interview de l’auteur à propos de son édition des voyages de Samuel de Champlain

Bonjour. L’origine et la jeunesse de Champlain restent inconnues. Engagé dans l’Armée Royale à 12 ans ? pose question.

En 2012, notre Association qui recherche et publie depuis plus de 30 ans les origines des migrants français vers l’Acadie ou le Québec avec bien entendu toujours les archives, a publié en mars 2012 un acte que Jean-Marie Germe a retrouvé à la Rochelle et qui pourrait être celui de Champlain puisque son Oncle le Capitaine Provençal a cette époque vivait à la Rochelle et qui lui-même avait fait baptisé son fils au même endroit.

Avant qu’il n’hérite de son Oncle en 1601 rien ne relie Champlain à Brouage. Très longtemps avancé une erreur (que j’ai signalé lors de la parution de cet acte en 2012) est que l’on attribuait au père de Champlain une vente de maison en 1573 à Brouage alors qu’en fait il s’agit d’un Anthyne Chappelain qui vend une demie-barque et aucun lien avec Champlain.

On a beaucoup romancé l’Histoire de Champlain tout comme on romance un berceau d’Acadie en Loudunais imaginaire.

Cordialement-

https://www.lesoleil.com/2012/04/17/samuel-dechamplain-serait-ne-protestant-13d4e93c98d07c4be0103b9af64ef0f7/

Ne pas oublier de rappeler que les colonisations n’avaient pas d’autre but que la SPOLIATION de territoires, de cultures et d’humains en place depuis plus de 16 000 ans.

L’évolution de la reconnaissance historique des droits des Autochtones et de leur territoire au Québec depuis les premiers contacts jusqu’à nos jours a été le sujet de plusieurs études.

Depuis 1982 le Canada reconnaît les droits « existants, ancestraux ou issus de traités » des peuples autochtones du Canada.

Il nous faut repenser nos histoires coloniales et nationales pour y revoir la place que les peuples autochtones ont occupée dans la sphère des échanges interculturels .