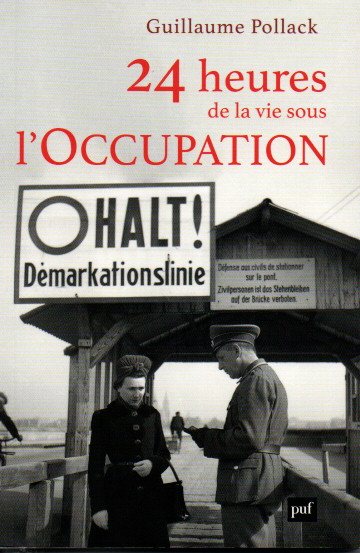

Agrégé et docteur en histoire, chef de projet au sein de l’ANR Témoins 1939-1945 et chercheur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Guillaume Pollack a soutenu sa thèse de doctorat consacrée aux réseaux de résistance de la France combattante (1940-1945) sous la direction de Alya Aglan en 2020. Une version de cette thèse rendue accessible à un plus large public a été publiée sous le titre L’Armée du silence. Histoire des réseaux de Résistance en France 1940-1945 (Tallandier/Ministère des Armées, 2022).

Une étude des pratiques fondée sur une source originale

« Cet ouvrage a pour objectif de proposer des éléments d’analyse des pratiques quotidiennes des Françaises et des Français en France occupée, à travers l’exposition d’une unique journée de l’Occupation ». Après avoir ainsi défini son objectif, Guillaume Pollack établit une rapide distinction entre « pratiques » et « comportements » (considérés comme plus restrictifs), et affirme prolonger « les réflexions de Michel Foucault mais aussi de Michel de Certeau ». Pour mener à bien ce travail, il lui faudra « recourir à des grilles de lectures issues des sciences sociales et non pas seulement des sciences historiques : la géographie, la sociologie ou l’anthropologie peuvent ainsi être mobilisées » Vaste et ambitieux projet. Mais comme le livre ne fait que 150 pages, on ne s’étonne pas que l’auteur annonce que « cela impose de faire des choix ». Il nous précise donc qu’il a « choisi de (se) concentrer sur un cas concret dans un contexte précis : la zone rattachée au commandement militaire allemand de Bruxelles, qui englobe le Nord et le Pas-de-Calais », dotée d’une présence allemande plus massive qu’en zone occupée, et surtout il nous annonce qu’il va utiliser essentiellement une source originale : « Nous avons mobilisé comme document principal, deux carnets inédits, numérisés et conservés au musée de la Résistance de Bondues (Nord). Ils ont été rédigés après la guerre par Céleste Vanaerde, mère de famille résidant à Tourcoing et épouse d’un officier capturé en 1940, Fernand Vanaerde. Le début de la narration commence dès avant la guerre et nous permet de saisir les dynamiques qui unissent la famille Vanaerde. Céleste raconte son quotidien de femme, d’abord privée de son mari, engagé dans la campagne de France avant d’être fait prisonnier, puis sa confrontation avec la violence des combats de 1940, l’irruption de l’occupant, les restrictions et les privations, et enfin son engagement dans la Résistance au sein du réseau d’évasion de la France libre Bordeaux-Loupiac ».

La France sous l’Occupation dans les trois moments d’une seule journée

On comprend que le titre de l’ouvrage, très généraliste, aurait pu nous induire en erreur, et qu’un sous-titre eut été le bienvenu. « Cécile Vanaerde est donc le personnage principal de cet ouvrage ». On s’étonne alors que le document qui est au fondement de l’ouvrage, les carnets de Cécile Vanaerde, ne soit jamais cité littéralement, et qu’aucune critique n’en soit faite. Il apparaît que l’auteur fait la plus absolue confiance en la véracité de ses écrits, ce qui est sans doute tout à fait justifié. L’objet du livre devient donc : une journée de la vie de Cécile Vanaerde et de sa famille, la journée du 19 avril 1944, celle de l’arrestation, la nuit venue, de la famille de résistants. Trois parties structurent l’ouvrage : Matin du 19 avril 1944 ; Après-midi du 19 avril 1944, soir du 19 avril 1944. La lecture de la table des matières nous montre que cette tripartition est artificielle : en effet dans chacune de ces trois parties sont traités rapidement les grands thèmes de la France sous l’Occupation, sans rapport particulier avec les moments de la journée. Dans la première partie, sous le beau titre « Se réveiller dans une France défaite », l’auteur traite des diverses zones d’occupation de la France, de la collaboration d’Etat, des collaborationnistes. Vient l’après-midi. On y traite des privations, du rationnement (« Le règne des rutabagas »), du marché gris et du marché loir, de « L’enseignement, culture et loisirs en territoire occupé » et de la sexualité sous l’Occupation (clin d’œil à Eric Rohmer ?) : « Etre marié sous l’Occupation » ; « L’encadrement de la sexualité féminine » ; « Sexualités et occupants ». Au soir du 19 avril 1944, est réservé le thème de la Résistance.

Une famille résistante dans la zone rattachée

Cette troisième partie est la plus intéressante car, après quelques généralités sur l’engagement, les femmes dans la Résistance, la différence entre réseaux et mouvements, l’absence de maquis dans cette zone rattachée, Guillaume Pollack nous présente ce que fut concrètement l’engagement et la vie d’une famille dans un réseau d’évasion d’aviateurs alliés tombés sur le sol de France ou de Belgique. En effet, depuis août 1943, Cécile Vanaerde s’est engagée, avec son mari et ses deux grands enfants, dans le réseau Bordeaux-Loupiac, réseau de la France combattante spécialisé dans l’évasion d’aviateurs alliés. Une étude de l’historienne Claire Andrieu ( Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945, Tallandier-Ministère des armées, 2021) montre un peuple français immédiatement solidaire, à ses risques et périls, des Alliés en détresse. Les soldats et aviateurs alliés aidés en France sont au moins 4000, répartis entre evaders, qui ont échappé à toute arrestation par l’ennemi, et escapers, qui se sont évadés d’un camp de prisonniers. Ils sont au nombre de 30 000 à l’échelle du continent européen. Ce sont des dizaines de milliers de femmes et d’hommes des pays occupés qui les ont aidés, se mettant en danger, eux et leurs familles. Les Alliés leur donnent le qualificatif de « helper » ; ils ont constitué pour eux des dossiers, leur ont décerné des médailles après la Libération.

L’auteur rappelle que dans la Résistance, les femmes sont des combattantes à l’égal des hommes et qu’elles n’ignorent aucune forme d’engagement. Elles peuvent exercer des fonctions de commandement, mais bien plus rarement que les hommes. Dans la Résistance, le mari de Céleste occupe des fonctions de commandement, pour sa part, elle se charge de l’hébergement des aviateurs récupérés en Belgique et des missions de liaison. Elle a été recruté par le responsable local du réseau Bordeaux-Loupiac, sans doute à cause de l’emplacement géographique de leur maison près de la frontière, qui d’autre part est assez grande pour loger plusieurs aviateurs, et bien sûr de leur patriotisme, le mari de Céleste étant engagé dans un réseau de renseignement. Mais le risque est grand car de nombreux aviateurs passent par leur maison : 29 soldats alliés, anglais, canadiens et américains sont passés par la maison du 7 août 1943 au 19 avril 1944.

Ils arrivent généralement par deux et restent d’une journée à un mois. Leur hébergement est entièrement à la charge des Vanaerde qui doivent les vêtir et les nourrir (ce qui n’est pas une mince affaire compte tenu des pénuries et des cartes de rationnement). Ils sont installés dans des chambres à l’étage, avec interdiction d’allumer des lampes. Ils se promènent quotidiennement dans le jardin de la maison, en silence. Les Vanaerde s’efforcent de les divertir en leur fournissant livres et jeux de société. Ils doivent obéir à Céleste, mais certains se montrent indisciplinés. Céleste accomplit aussi des missions de convoyage, donc hors de la maison. Les risques sont grands et elle en est consciente.

Une famille victime de la répression

Depuis octobre 1943, les polices allemandes ont entrepris d’infiltrer et de détruire le réseau. La famille Vanaerde a été dénoncée. Le 19 avril 1944, à 22h 15, alors que deux aviateurs se trouvent à l’étage et que les époux s’apprêtent à aller se coucher, alors que le couvre-feu est en place, les Feldgendarmes frappent à la porte. Personne, parmi les Vanaerde, ne tente de s’échapper. « La préoccupation immédiate n’est pas d’assurer sa survie, mais de sauver les aviateurs. Jean Vanaerde parvient à les faire s’échapper par la petite fenêtre du grenier. Ils sont accueillis par les voisins, qui, sans être membre du réseau, acceptent de cacher dans l’urgence ces réfugiés (…) La famille se sacrifie volontairement pour ces hommes qu’elle ne connaît que depuis quelques semaines et qu’elle se refuse à abandonner à leur sort. »

Fernand Vanaerde, est torturé au siège de la police allemande. Le responsable qui les avait recrutés est lui aussi arrêté, le réseau est démantelé. Céleste est gardée à vue avec ses deux enfants, puis tous sont conduits à la prison de Loos. Son mari et elle avaient convenu, en cas d’arrestation, de tout nier en bloc ; ils étaient conscients du fait que leur arrestation était quasi inéluctable. Les deux grands enfants sont libérés à la fin du mois de mai 1944. Céleste sera elle aussi libérée. Fernand sera déporté et reviendra. « Au terme de cette journée, l’occupant reste maître du terrain (…) Personne n’envisage encore la fin de la présence allemande.)

On peut lire ce petit ouvrage comme une initiation à l’histoire de l’Occupation, dans la mesure où il en aborde tous les thèmes et en évoque les plus récentes tendances historiographiques. On peut aussi avoir l’impression de lire une dissertation dont le rédacteur entend bien montrer qu’il connaît tous les thèmes du programme et en maîtrise les concepts majeurs, sans toujours éviter des formulations qui manquent un peu de simplicité : « Il s’agit d’un examen synthétique d’une expérience quotidienne dans un territoire donné, au sens géographique du terme, c’est-à-dire une portion d’espace que ses habitants s’approprient politiquement et subjectivement », ou encore « La distance n’est pas qu’un intervalle kilométrique, elle désigne aussi la « séparation des réalités sociales (idéelles et matérielles) et ses effets » »…