Bénédicte Vergez-Chaignon est une historienne spécialiste de Vichy, de l’Occupation, et de la Résistance. Elle a travaillé de 1989 à 1999 avec Daniel Cordier sur les mémoires de Jean Moulin, auquel elle a consacré une biographie, Jean Moulin, l’affranchi, Flammarion, 2018. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages : Les Résistants. L’histoire de ceux qui refusèrent, sous la direction de Robert Belot, Larousse 2003, réédité en 2015 ; Les Français au quotidien, 1939-1949, Perrin, 2006, réédition Tempus, 2009 ; Les Vichysto-résistants, Perrin, 2008 ; Le Dictionnaire de la France sous l’Occupation, avec Eric Alary, Larousse 2011 ; Une juvénile fureur. Bonnier de la Chapelle, l’assassin de l’amiral Darlan, Perrin, 2019 ; Les secrets de Vichy, Perrin, 2019 ; Nous les enfants de la guerre, avec Dominique Missika, Tallandier, 2019. Sa biographie de Pétain, Perrin, 2014, fut récompensée par le prix de la biographie politique. Elle a réalisé l’édition critique du Dossier Rebatet, Bouquins, 2015 et le Journal de guerre de Paul Morand, Gallimard, 2020. En 2022, elle a publié aux éditions Flammarion, Les Français dans la guerre- Archives du quotidien 1940-1945, ainsi que l’ouvrage dont nous rendons compte ici.

L’ouvrage dune historienne lectrice et admiratrice de Colette

Quoique fervente lectrice de Colette, Bénédicte Vergez-Chaignon ne s’était pas intéressée à son comportement durant l’Occupation, période de l’histoire dont elle est un éminente spécialiste. Elle avait travaillé sur Sacha Guitry et Paul Morand, tous deux séduits par la politique du maréchal Pétain, et peu farouches à l’égard de l’Occupant, et connaissait les accusations de collaboration de Guitry, de Brasillach, de Céline et de quelques autres, à l’égard de Colette. Lors du confinement de 2020, obligée comme tout un chacun de ne pas quitter son appartement, elle se plongea dans les trois volumes des œuvres presque complètes de Colette.

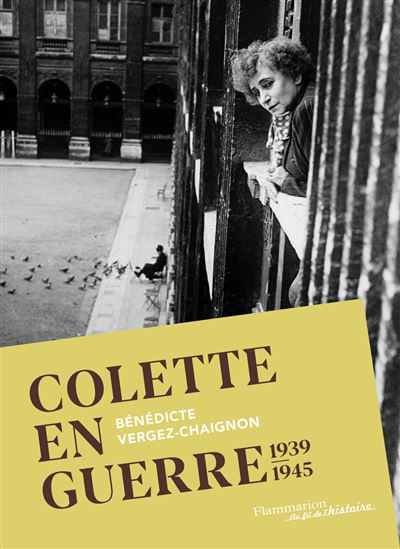

« Confinée et occupée à la fois », voici comment se décrit Colette entre 1940 et 1944. La romancière est bien décidée à ne pas quitter Paris mais en ne sortant guère du Palais-Royal pour éviter de voir les Allemands. On a pourtant dit qu’elle avait publié dans les pires journaux de la Collaboration. Céline et Montherlant ont estimé injuste qu’elle passe entre les mailles de l’épuration, tandis que Guitry ou Brasillach l’accusaient d’ingratitude. Bénédicte Vergez-Chaignon découvrit le recueil d’articles De ma fenêtre, paru en 1942, et décida de consacrer une étude au comportement de Colette entre 1939 et 1945.

Il s’agit d’une étude historique rigoureuse dont l’auteur ne cache pas son admiration pour celle qui est l’une de ses auteurs favoris. L’empathie à son égard est évidente et l’historienne doit faire parfois de gros efforts pour ne pas se muer en avocate quand l’attitude de Colette peut aisément paraître comme trop proche de l’occupant et de ses soutiens. Des sources nombreuses et diverses ont été consultées et analysées, en particulier la très abondante correspondance de Colette. L’ouvrage est structuré chronologiquement en 18 chapitres, que complètent trois textes oubliés de Colette écrits de 1943 à 1945, les sources, une courte bibliographie, une trentaine de pages de notes et un index. Il est illustré de photographies en noir et blanc, souvent pleine page.

La deuxième guerre de Colette

Il est dommage qu’aucun rappel ne soit fait de la vie et de l’œuvre et de Colette, ce qui exige du lecteur de connaître les deux, au moins dans leurs grandes lignes, pour apprécier l’étude. Née en 1873, Colette avait vécu une autre guerre. Elle était alors mariée à Henri de Jouvenel, son second mari, mobilisé et combattant quelque temps sur le front où elle était allée le voir à Verdun en 1915. Elle avait été garde de nuit dans un hôpital militaire au lycée Janson de Sailly à Paris, comme bien des dames de la bonne société.

Elle avait continué à travailler en donnant des articles, des contes, des chroniques, à différents journaux comme Le Matin et Excelsior. Elle s’est toujours défendue vigoureusement de faire de la politique, se disant incompétente et ignorante en la matière. Plusieurs de ses romans découlent de cette expérience de la Grande Guerre, Mitsou ou Comment l’esprit vient aux filles en 1919, Chéri en 1920 et La fin de Chéri en 1926, roman sur la difficile réadaptation des combattants à la vie civile dans une société bouleversée, roman dont Aragon a dit qu’il fut sa première inspiration pour Aurélien.

Engagement patriotique durant la drôle de guerre

En septembre 1939, Colette est en vacances à Dieppe. Elle rentre vite à Paris, estimant que c’est le seul lieu où l’on peut passer la guerre. Il y va du confort, mais aussi du courage. Elle est profondément patriote comme le montre ses chroniques d’alors dans le quotidien Paris-Soir, au très gros tirage de deux millions d’exemplaires quotidien. « Elle y prône le sang froid sur un mode plaisant et anecdotique ». Elle le fait au prix de quelques arrangements avec la vérité, par exemple quand elle vante la convivialité des abris aériens alors qu’elle explique en privé pourquoi elle refuse de s’y rendre. Le service de la propagande dirigé par Jean Giraudoux décide de profiter de sa notoriété internationale, en particulier dans le monde anglo-saxon, et lui demande de s’adresser sur les ondes à la population américaine. Une ou deux fois par semaine, elle parle en direct sur les ondes de Paris Mondial, depuis le ministère des PTT. Elle charme, amuse, chante, lit ses chroniques. Elle y magnifie la culture française, l’art de vivre à la française et elle place de petites notations sur les responsabilités allemandes de la guerre et sur le bon droit de la France. En mai 1940, le magazine Marie Claire consacre à Colette un numéro spécial, on la voit sur une double page en photo, jardinant (en tailleur), elle évoque les grands séducteurs qu’elle a connus, donne des recettes de cuisine, parle de la mode. Elle continuera tout au long de l’Occupation à parler de la mode avec drôlerie, jusqu’à ce que la misère et le dénuement lui fassent perdre le goût de rire.

Ennui provincial et retour au Plais-Royal

Elle se laisse convaincre par son mari, Maurice Goudeket, de quitter son cher appartement du Palais-Royal pour aller s’installer dans sa maison de campagne à Méré, à 25 km à l’ouest de Versailles. De là, elle continue à railler « les froussards de l’exode », et ce n’est que dans la nuit du 10 au 11 juin 1940 qu’ils partent chez sa fille, Colette de Jouvenel, qui vit alors dans deux châteaux en ruines, prêtés par ses demi frères, en Corrèze. Elle s’ennuie, sans radio, sans journaux, sans courrier ; elle a froid, elle n’a pas assez de livres. Pendant ces semaines d’ennui provincial, la France s’effondre et la République est mise à mort. Pour rentrer, Colette doit franchir la ligne de démarcation. Or son mari est juif, et de surcroît naturalisé français, et les contrôles, bien qu’assez aléatoires sont contraignants. A deux reprises son mari est refoulé, et ils doivent gagner Lyon. Elle remue ciel et terre, fait intervenir ses nombreux admirateurs, fait jouer ses relations, et obtient du consul de Suède le moyen de franchir avec son mari la ligne de démarcation. Au début de septembre 1940, elle est de retour dans son appartement du Palais-Royal, heureusement intact, et bien décidée à ne plus quitter Paris tant que durera la guerre. Dès lors, comme elle le dit, il s’agit de « gagner sa croûte ».

« On fera tous les métiers sauf les vilains » : Colette ou l’accommodement

C’est d’autant plus vrai que son mari se voit interdire par les ordonnances allemandes et par le Statut des Juifs imposé par Vichy, à peu près toutes les professions qu’il pourrait exercer. Colette se demande si les éditeurs vont pouvoir continuer à publier, si les journaux vont continuer à exister. « On fera tous les métiers sauf les vilains » écrit-elle à sa fille. C’est ce que l’historien Philippe Burrin a appelé « accommodement » dans son ouvrage La France à l’heure allemande , Le Seuil 1995. Elle va, comme des millions de ses concitoyens préoccupés par la nécessité de se nourrir, de se chauffer, de s’habiller, de supporter les séparations, de survivre, « caboter au milieu des récifs ». Mais elle a pour atouts son talent et sa notoriété.

Elle a 67 ans et est à l’apogée de son art et de sa célébrité. Elle est souvent sollicitée pour donner son avis sur tout et sur rien ou pour participer à des événements. Elle n’hésite pas à en profiter pour s’assurer des avantages et des passe-droits. Elle se débrouille, « quémande avec grâce » un peu de tissus, un peu de charbon, accueille les dons de ses nombreux admirateurs, une chaufferette électrique, de l’huile d’olive, un poulet etc. Elle n’est plus très valide, elle sera bientôt réduite aux portions congrues des rations de la catégorie V comme vieillard, qui n’assurent même pas la moitié du minimum quotidien considéré comme nécessaire. Son mari, parce qu’il est juif, n’a accès aux magasins qu’à des heures où ils ont déjà été vidés. Elle paie rubis sur l’ongle, entretient son beau-frère juif et invalide et « n’a pas l’hypocrisie de prôner dans ses articles la vertu, ou de s’offusquer du marché noir officiellement alors qu’elle y recourt en privé, au contraire elle dénonce sans mâcher ses mots les misères qui accablent les plus vulnérables ». Dans un article consacré aux animaux, du moins en apparence, et qui renvoie au fond au fait que les Français sont affamés, elle écrit « famine » ou « heures noires », mais jamais « Allemands » ou « Allemagne », comme s’ils n’existaient pas.

Elle a toujours écrit, jusqu’au plus noir de l’Occupation, quand son mari était sous la menace d’une déportation. Le travail était sa consolation et son gagne-pain. Sous l’Occupation, « Colette publie un nombre important d’inédits : un roman et quatre recueils de nouvelles, un volume de souvenirs, trois compilations de chroniques, cinq textes de commande, une demi-douzaine de rééditions illustrées, dont certaines retravaillées ». Parmi ces écrits figurent des œuvres majeures comme Julie de Carneihan ou Gigi. A propos de cette longue nouvelle, elle confia à une amie qu’elle ne s’était pas « foutue une méningite pour trouver le titre ». « Gigi, c’est le nouvel avatar de Claudine, de Mitsou, cette jeune fille amoureuse de l’amour, cette jeune fille amoureuse d’un homme charmant et faible, sur fond de Belle Epoque, gentiment amoral et totalement frivole. »

Survivre sans (trop) se compromettre

Elle a le souci de gagner sa vie, donc de travailler, donc d’écrire, donc de publier, Ce qui va la conduire à publier dans des journaux collaborationnistes. Bénédicte Vergez-Chaignon aborde ici l’aspect le plus sensible et le plus potentiellement polémique du comportement de Colette sous l’Occupation. Elle le fait avec rigueur, distanciation et empathie à la fois. C’est donc pour gagner de l’argent que Colette tient chronique dans Le Petit Parisien, journal collaborationniste. Quand elle a signé son contrat avec ce journal, il ressemblait encore relativement à ce qu’il avait été depuis 1876. Les Allemands avaient juré qu’ils n’interviendraient pas sur la ligne éditoriale. Il n’en fut rien et la rédaction devint vite une annexe du Parti populaire de Jacques Doriot, prenant ses ordres à l’ambassade d’Allemagne. Colette prétend ne rien comprendre à ses péripéties politiques et elle maintient ses chroniques, en feignant de ne s’adresser qu’à ses lectrices : une femme parlant à des femmes dans la page féminine du journal. « Elle s’offre même le culot » de célébrer la personnalité de son ami et voisin du Palais-Royal, Jean Cocteau, au moment même où les collaborationnistes l’insultent et s’en prennent physiquement à lui. Elle publie dans ce journal collaborationniste 45 chroniques entre octobre 1940 et décembre 1941. Elle publie aussi dans Candide et dans Gringoire, hebdomadaires d’extrême droite édités en zone sud.

Colette a publié chez l’éditeur Ferenczi seize titres dont certains de ses meilleurs romans entre 1921 et 1939. Dans le cadre de l’aryanisation, c’est-à-dire de la spoliation des biens juifs, le romancier Jean de La Hire, écrivain prolifique, vieille connaissance de Colette, collaborationniste, son commissaire-gérant. Il rebaptise la maison Editions du Livre moderne. Colette traite Jean de La Hire comme la vieille connaissance qu’il a toujours été, et non comme le séide des nazis qu’il est devenu, et c’est ainsi qu’elle parvient à faire annuler ses contrats en cours. Aucun de ses romans ne fut réédité dans cette maison à la solde des occupants.

Le recueil De ma fenêtre paraît en 1942 aux éditions Les Armes de France, nouveau nom aryanisé de Calmann-Lévy. Le collaborationniste Louis Thomas devient directeur-littéraire. « Les relations entre Colette et cet éditeur ont été paisibles ». C’est son mari juif, Maurice Goudeket, qui négocie avec Thomas, antisémite forcené, qui se répand dans des journaux tels Les Nouveaux Temps et Au Pilori. C’est néanmoins Fayard qui publiera la plupart des textes inédits de Colette sous l’Occupation.

On lui a également reproché une touche antisémite dans son roman Julie de Carneilhan, commencé en janvier 1941, terminé cinq mois plus tard et publié dans Gringoire du 13 juin au 22 août 1941. Bénédicte Vergez-Chaignon admet que Colette « s’est montré bête », explique le fait par la pesanteur de préjugés antisémites remontant à l’influence de Willy, son premier mari, et insiste sur les différences entre l’antisémitisme français traditionnel et le racisme nazi. Louis-Ferdinand Céline ne s’y était pas trompé, qui sommait Colette, et quelques autres, de dire si elle était raciste, « oui ou merde », doutant qu’elle le fut.

Elle publie un article dans le numéro du 29 mai 1943 du journal de la Milice, Combats. Mais il est prouvé que les miliciens ont utilisé sans son autorisation un ancien article. Elle a même pu ignorer cette publication-récupération, le journal n’étant pas publié en zone nord, et il n’était pas possible d’attaquer la Milice. On trouve un texte de Colette dans le magazine nazi en couleur Signal, « un texte délicieux, une variation sur le Palais-Royal au prisme d’une journée d’été », et une interview de Colette dans la Parizer Zeitung. Quand elle publie un article dans le journal collaborationniste La Gerbe, elle s’attire une mise en garde dans Les Lettres françaises, journal clandestin du Front national des écrivains. En matière d’accommodement, elle frôle la ligne rouge. Mais l’avertissement est modéré et le même journal continue de porter des appréciations positives sur l’œuvre de Colette

« Jouant toujours la faible femme, posant à l’artiste dédiée aux petites choses de la vie, à la créature évaporée qui n’a jamais rien compris à l’actualité », elle manœuvre avec habileté en face de ses interviewers. Elle a toujours eu besoin de publicité pour promouvoir ses livres et ses pièces, mais elle a toujours eu le souci de contrôler son image. Il est moins question que jamais de se laisser piéger en tenant des propos qui pourraient être détournés ou récupérés. Ainsi le journaliste de La Gerbe qui vient l’interviewer, se voit promener par elle : elle lui parle fleurs, papier à lettre, coiffeur, Palais-Royal, et il confie dans son journal intime être reparti furieux et ravi, n’ayant pu placer aucune de ses questions mais ayant été enchanté ! Quand elle accorde une interview au quotidien allemand Parizer Zeitung, peu de temps après la libération de son mari, « elle fait alors de la haute voltige », en restant exclusivement sur le terrain des chats, des chiens, de Balzac et des vitamines ; l’article est titré « L’amie des bêtes » et ne prête le flanc à aucune interprétation. La tâche lui est facilitée par le mépris que lui témoigne la plus grande partie des services culturels allemands, pour lesquels son œuvre est synonyme d’une littérature féminine dont la médiocrité témoigne de l’affaissement de la France. Bénédicte Vergez-Chaignon précise que « Colette ne sera jamais considérée comme un « auteur à promouvoir » par les autorités d’occupation, contrairement à Paul Morand, Jean Giono, Henry de Montherlant ou Pierre Benoit ».

Aucune sympathie pour la Révolution nationale

Intuitivement on pourrait penser qu’elle est en phase avec les thèmes de la Révolution nationale, elle qui a si bien décrit les campagnes, et les gens de la province française. Mais c’est aussi une femme scandaleuse, une ancienne danseuse nue, qui ne fait aucune amende honorable sur le mode de la repentance alors en vogue. Quand elle contribue par exemple au volume initié par Sacha Guitry, intitulé De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain, elle se voit allouer le sujet de Balzac. Elle y consacre deux feuillets dans lesquels elle trace une galerie de personnages de La Comédie humaine soigneusement choisis : deux femmes adultères, un débauché, une prostituée, un forçat, une lesbienne et un travesti ! Pour faire bonne mesure, elle publie en 1941 la version définitive d’un livre paru une dizaine d’années plus tôt sous le titre Ces plaisirs…, renommé Le Pur et l’Impur, qui est un livre consacré au plaisir féminin et à l’homosexualité. Ce livre parait Aux Armes de France, dirigé par Louis Thomas, collaborationniste et antisémite, mais illustré par Jean Cocteau !

On comprendra donc que les sollicitations de Vichy à son égard aient été aussi rares qu’anecdotiques : on lui demande de participer au jury d’un concours de dessins d’enfants lors duquel « elle s’abstient soigneusement de tout pathos Travail, Famille, Patrie », justifiant en privé sa participation d’un sobre « On est nourri ». Sollicitée aussi par le jury du prix Olivier de Serres, remis par le ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement, elle se bat avec succès pour faire couronner Le Pain aux lièvres de Joseph Cressot, qui est le parfait emblème de la République des instituteurs, honnie par Vichy. Le Secours national, organisation centralisée obligatoire de toutes les œuvres caritatives sous la présidence du maréchal Pétain, lui demande une dictée sur le thème imposé de la solidarité. Le texte est laborieux, et conclut sur un passage vantant les grandes républiques des insectes, ceci au moment où se déroule le procès de Riom où Léon Blum vient de déclarer : « Si la République doit rester l’accusée, nous resterons à notre poste de combat comme ses témoins et comme ses défenseurs ». Elle n’ira jamais à Vichy, ne fera jamais aucun hommage ou même aucune référence au maréchal Pétain, déclarant au contraire qu’à son âge (elle a 17 ans de moins que Pétain), « il n’est plus temps d’entamer une tardive carrière de réformateur ». « Je tiens toutes mes promesses, même celle que je fais » plaisante-t-elle en parodiant le maréchal, et elle écrit toujours zone « libre » en mettant libre entre guillemets.

Colette angoissée par l’arrestation de son mari et les menaces de sa déportation

« Est-elle passée entre les gouttes et en gagnant discrètement sa vie ? Non, car le drame et la terreur en fait irruption dans son quotidien aux premières heures du 12 décembre 1941 ». Ce jour là, son mari, Maurice Goudeket est arrêté chez eux par deux Feldgendarmes dans le cadre de « la rafle des notables », décidée par les Allemands en représailles d’attentats contre des militaires. Aussitôt elle se démène pour obtenir d’abord des informations sur la nature de cette arrestation, ensuite des nouvelles de son mari. Elle ne comprend pas qu’il puisse être arrêté alors qu’il n’a commis d’autre crime que celui d’être juif. Tous les raflés sont internés dans le camp allemand de Compiègne. Ils demeurent de longues semaines au secret dans des conditions d’une extrême dureté matérielle. Les premières lettres griffonnées de ces internés sont transmises grâce à la générosité des internés communistes qui sont à Compiègne depuis plus d’un an. Pour obtenir la libération de son mari, Colette sollicite beaucoup de personnes, ce qui explique le nombre surprenant de ceux qui se targueront ensuite d’avoir été à l’origine de sa libération effective en février 1942. Le plus probable est que cette libération, qui ne pouvait être concédée que par le commandant du Grand Paris, fut due aux bons offices de Suzanne Abetz, l’épouse de l’ambassadeur d’Allemagne, française, fervente lectrice et admiratrice de longue date de Colette, dont elle ne fut pas peu fière de devenir la protectrice.

Pour autant Colette ne devient pas, « contrairement à ce qu’en dit Céline qui s’étrangle de jalousie », une habituée des thés de l’ambassade ou de l’Institut culturel allemand. Les autorités allemandes ont fait une fleur à la femme de l’ambassadeur, mais n’ont pas cessé de penser que Colette représentait une littérature frelatée et dégénérée. De surcroît, Colette que l’arthrite et l’arthrose empêchent de sortir sans le bras secourable de son mari, ne tient évidemment pas à le jeter dans la gueule du loup. Le couple se berce un moment d’illusions légalistes, quand l’étoile jaune est imposée en mai 1942, puis se rend rapidement à l’évidence du danger et Maurice Goudeket se réfugie en zone sud. Il y reste jusqu’à l’invasion de cette zone en nombre 1942. Il revient alors à Paris où il va mener une vie semi clandestine, découchant tous les soirs. Colette éprouve alors une terreur grandissante à l’idée qu’il puisse être arrêté une seconde fois. Sa voisine du dessus, Suzanne Spaak, s’est engagée dans le sauvetage des enfants juifs. Colette lui donne de l’argent, ainsi que les coordonnées d’amis potentiellement généreux. Elle évoquera brièvement dans L’Etoile Vesper la rafle du Vel d’Hiv et n’apprendra l’exécution de Suzanne Spaak qu’après la Libération.

Colette encensée et glorifiée à la Libération

Colette, loin d’être inquiétée après la Libération, est au contraire encensée et glorifiée, aussi bien dans la presse anglo-saxonne, qui se précipite dans son appartement, que par la presse communiste, ce qui n’est pas un mince exploit. Elle est sollicitée pour contribuer à différents recueils d’écrivains résistants où elle se fait modeste. L’académie Goncourt l’accueille en son sein pour redorer son blason, terni par l’engagement vichyste ou collaborationniste de plusieurs de ses membres. Interviewée de toute part à l’occasion de cette élection, elle déclare tout ignorer des déboires des académiciens Goncourt disqualifiés, et « parle d’autres choses avec beaucoup de brio ».

Colette adopte à l’égard de l’épuration des écrivains « une attitude qu’on dira soit clémente, soit corporatiste, selon les points de vue ». Sous l’Occupation elle avait vomi Paul Chaak, mais quand il est fusillé en janvier 1945, elle confie son dégoût devant cette exécution. Elle accepte à contre cœur de donner un témoignage de moralité à Brasillach, puis de signer le recours en grâce en sa faveur, assorti de ce commentaire : « Je trouve Brasillach absurde et néfaste, mais je signerai parce que j’en ai assez qu’on condamne les écrivains à mort et qu’on laisse les fournisseurs de l’armée allemande tranquilles ».

Aragon n’avait pas de mots assez forts pour dire son admiration pour elle et pour son œuvre, lui consacrant un poème à sa mort en 1954. Elle eut des funérailles nationales et son dossier de la Légion d’honneur montre que le ministre de l’Education nationale lui a donné quitus d’une attitude patriotique irréprochable pendant les deux guerres. Et l’historienne de conclure : « Ainsi, quoi qu’en ai dit Guitry, Brasillach, Montherlant ou Céline, Colette n’était pas comparable à eux pour avoir publié sous l’Occupation ». « En lisant vraiment ce que Colette publia alors, on découvrira une tenace septuagénaire, dénonçant la famine allemande et glissant en toutes occasions des allusions patriotiques et républicaines. » Elle montre aussi que, « représentative de ses concitoyens dans sa volonté de survivre sans (trop) se compromettre », son accommodement fut réel.