Et le monde créa l’Occident – Une nouvelle histoire des mondes anciens propose une nouvelle approche de la longue période ancienne. Elle refuse l’idée d’un affrontement entre civilisations autochtones et opposées et soutient le rôle des relations commerciales et culturelles tout en intégrant l’histoire des femmes dans son récit. Le récit vivant et passionnant, qui s’appuie largement sur l’archéologie, dépoussière l’histoire antique et médiévale en mettant en lumière le croisement des civilisations proche-orientale, africaine, indienne et chinoise, d’échanges commerciaux, d’influences techniques, culturelles ou religieuses, d’inventions qui circulent à l’échelle mondiale.

L’objectif de Joséphine QuinnHistorienne et archéologue britannique, spécialiste de l’Antiquité grecque, romaine et phénicienne, elle est professeure à l’université de Cambridge. Elle a publié notamment A la recherche des Phéniciens, La Découverte, 2019. Elle intervenait aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, ce samedi 11 octobre 2025, , pour présenter son ouvrage, Et le monde créa l’Occident. Une nouvelle histoire des mondes anciens. est clairement indiqué dès l’introduction :

« J’aimerais, quant à moi, raconter une histoire différente : une histoire qui ne commence pas en Méditerranée gréco-romaine pour réémerger plus tard dans l’Italie de la Renaissance, mais qui retrace les relations à l’origine de ce que l’on nomme aujourd’hui l’Occident, de l’âge du bronze à l’époque des explorations, période où les sociétés se rencontrèrent, s’entremêlèrent et parfois s’éloignèrent. De façon plus générale, mon souhait est de démontrer que ce sont ces relations, et non les civilisations, qui suscitent les changements historiques. » (p. 15)

Introduction

L’autrice propose une longue réflexion sur la notion de civilisation. Elle place son travail dans le champ des plus récentes recherches historiques, archéologiques et scientifiques (apport de la génomique. Sa recherche porte sur une très longue période d’environ quatre millénaires, des débuts de la navigation hauturière en Méditerranée à la découverte des océans par les Portugais et les Espagnols.

Dans une écriture alerte, l’autrice nous invite au voyage à travers les mers et le temps : « L’aube vient de se lever, il fait déjà chaud en ce début de matinée ; nous sommes au port de Byblos, il y a environ 4 000 ans, aménagé sur un promontoire au pied des pentes verdoyantes et fraîches du mont Liban… »(p. 27). Le lecteur va reparcourir l’histoire antique, sous un angle nouveau : la rencontre et les échanges.

Une voile à l’horizon

Le monde antique, à Byblos, est un monde interconnecté, celui d’un commerce à travers le Proche-Orient. Une nouvelle destination, un bateau choisi d’aller vers l’ouest.

Ce premier chapitre revisite rapidement l’histoire de la présence de Sapiens à l’agriculture du Croissant fertile, de l’invention du bronze qui entraîne la recherche des matières premières au développement du commerce. De la terre, les voies de communication gagne l’élément liquide, d’abord les rivières puis la mer. Les premières traces de bateaux à voile datent du milieu du troisième millénaire. Les tombes du port d’Ur fournissent des artefacts venus de loin : lapis-lazuli d’Afghanistan, turquoise d’Ouzbékistan, cornaline de la vallée de l’Indus. C’est dans ce contexte que se développa le port de Byblos.

Le palais de Minos

Cnossos, vers 1700 avant notre ère, présente un site archéologique d’une grande richesse. Partant des auteurs grecs anciens, l’autrice raconte l’histoire de la Crète et les relationsCarte des routes commerciale au début du second millénaire avant notre ère – p. 56 entre l’Égypte, le Levant, la Crète, l’Anatolie et la Grèce et l’essor remarquable de la Crète au début du deuxième millénaire avant notre ère. Elle rappelle les fouilles du Palais de Minos et développe les relations avec la Mésopotamie.

Les routes de l’ambre

Ou comment les Mycéniens ont échangé avec les peuples de la Baltique. Partant de la découverte de Mycène dont les tombes contenaient de l’ambre de la Baltique, l’autrice montre l’importance de la recherche des minerais de la plaine hongroise et des peuples de la steppe à l’époque mycénienne. Elle tente de décrire ces échanges dont seule l’archéologie témoigne.

La mer en éruption

Akrotiri, vers 1560 avant notre ère, c’est ainsi que commence le 4e chapitre. Nous sommes à Santorin bouleversé par un tremblement de terre. Le récit s’appuie sur les fouilles de la « Maison Ouest » et rapporte les différentes hypothèse concernant l’éruption de Théra. Contrairement aux idées du XIXe siècle, il ne semble pas y avoir de grandes différences civilisationnelles ente les Mycéniens et les Minoens. Le mobilier des tombes atteste des échanges, en particulier avec l’Égypte. Les techniques, également, voyagent comme le montre les sites danois de la même époque dans lesquels on a retrouvé des tabourets pliants assez semblables à ceux retrouvés en Égypte et représentés dans les peintures murales de Cnossos et de Pylos.

Frères d’armes

Poursuivant son périple dans le temps, l’autrice arrive, vers 1350 avant notre ère, à Amarna, une occasion d’évoquer l’histoire pharaonique. Une immersion dans les lettres d’Amarna du « Bureau de la correspondance du pharaon », dont certaines, rédigées en akkadien, nous renseigne sur les relations avec les autorités Proche-orientales, les « frères ». D’autre part, les poteries du site montrent les liens avec les communautés égéennes. De nouvelles technologies de navigation permettent des voyages plus longs un lingot de cuivre en forme de peau de bœuf, repêché en 1982, est la première trace d’un bateau à mât unique. La fouille a donné beaucoup d’informations, sa description : vingt tonnes et seize mètres de long, construit en bois du mont Liban, il aurait coulé au large du cap Uluburun sur la côte sud-ouest de l’Anatolie. Une datation au carbone 14, permet d’estimer la date du naufrage à la fin du XIVe siècle avant notre ère. (p. 93). A cette époque, des liens entre les religions : idoles, pratiques rituelles attestent de l’intensité des échanges civilisationnels.

La cité de l’alphabet

Impossible de faire une histoire de l’Antiquité sans parler de l’écriture.

Les fouilles d’Ougarit (1215 avant notre ère) ont livré environ 1 500 documents des XIIIe et du début du XIIe siècle, en cinq écritures et huit langues. La situation de cette ville marchande, à la périphérie des grands États, a favorisé l’émergence de conceptions plus inclusives de la communauté politique et d’une langue vernaculaire, la première écrite au monde : les scribes d’Ougarit commencèrent à utiliser leur propre langue pour gérer presque toutes les affaires, la politique et l’administration locales. Ils furent à l’origine le d’alphabet, écrit en cunéiforme. Ce nouveau système d’écriture combinait l’alphabet levantin et la technologie mésopotamienne.

L’autrice analyse la nouveauté littéraire apporte par le Cycle de Baal qui remettait en question l’autorité royale.

Changement de régime

Le chapitre commence par une découverte archéologique à Lefkandi, sur l’île grecque d’Eubée. Il s’agit d’un édifice, la première architecture monumentale égéenne, daté du début du Xe siècle avant notre ère, soit après la crise qui entraîna un déclin des principaux états antiques à partir de 1200. Cette période est marquée par la chute des Palais évoqués dans les chapitres précédents. Les régimes de pouvoir ont évolué, pas les panthéons divins. L’usage de l’écriture, fonction administrative disparaît pendant environ 400 ans, dans la région égéenne. C’est l’effondrement, à la fin de l’âge du bronze d’un système de domination matérialisé par les palais de Mycènes, Thèbes et Tirynthe. La vie quotidienne et économique ne fut pas totalement bouleversée et la Grèce continentale se dota de nouveaux dirigeants. Ils sont enterrés avec leurs armes en bronze à un moment où se développe l’usage du fer, une technologie maîtrisée par les artisans chypriotes dès le XIe siècle.

L’autrice consacre un large paragraphe à l’épopée attribuée à Homère.

Je ne suis pas ton serviteur

Tyr, 950 avant notre ère : ce chapitre revient sur l’histoire du Levant, d’après le « Conte d’Ounamon » qui montre que la région appartenant au système amarnien. Après le départ des Égyptiens, des communautés s’individualisent et des ports se développent sur la côte phénicienne, isolés les uns des autres. Les historiens grecs décrivent Tyr comme une ville dynamique. C’est de cette époque que date, selon la Bible hébraïque, les débuts d’Israël. L’autrice pose la question de la Bible comme source et la compare avec les traces archéologiques et des documents assyriens. Le roi Hirom de Tyr aurait noué des contacts avec les premiers rois israélites David et Salomon. Le récit évoque la Reine de Saba, des caravanes vers l’Orient, la route de l’encens.

Entre les Colonnes d’Hercule

Poursuivant son périple méditerranéen, l’autrice conduit son lecteur vers Huelva, aux environ de 875 avant notre ère. On sait que la Méditerranée occidentale était connue des Grecs, des Phéniciens, grâce à des navires plus solides et de nouvelles compétences pour gagner le large. La plus ancienne poterie étrangère trouvée à Huelva provient de Tyr. Ces richesses minières attiraient ce commerce lointain. L’argent ibérique était recherché pour la monnaie. L’archéologie montre des échanges entre les villages côtiers de l’Atlantique. Les nombreuses poteries trouvées lors des fouilles attestent de l’intensité des échanges à travers la Méditerranée et au-delàCarte de l’exploration, du commerce et de la colonisation égéens – p. 158.

L’exploitation minière, dans la région de Tarsis, s’est accompagné de migrations depuis l’intérieur des terres, une organisation esclavagiste.

Les historiens antiques rapportent comment fut créée Cadix, l’antique Gadir, selon la légende. Une autre légende fait de Carthage, sur la côte africaine, une ville fondée par la sœur du roi de Tyr. Les fouilles du cimetière carthaginois posent la question de sacrifices d’enfants, en offrande à Baal, une pratique qui avait cours au Levant.

L’invention de la Grèce

Alors que la Grèce nous apparaît comme le début d’une civilisation les Grecs, vers 750 avant notre ère se voyait comme « les représentants de traditions étrangères beaucoup plus anciennes » (p. 159)le fondateur d’Argos serait venu d’Égypte..

L’archéologie montre des preuves de la fréquentation par les Levantins en mer Égée où ils apporté l’écriture. Un alphabet grec s’est développé pour les besoins du commerce. L’influence du Levant dépasse l’écriture, la navigation ou le commerce, jusqu’aux rituels et les dieux eux-mêmes. Vers 730, des colonies grecques se créent dans l’est de la Sicile, le sud de l’Italie, sir les côtes de la mer Noire. Et le littoral de l’actuelle Lybie. L’autrice revient sur ce que furent les poleis grecques et les réalités politiques : cités-États, monarchie, participation populaire (Sparte – XVIIe s.).

La Méditerranée assyrienne

Ce chapitre commence quand Assurbanipal II atteignit la Méditerranée et assujettit les ports de la côte levantine. L’autrice évoque l’expansion de l’empire assyrien. Elle décrit les influences réciproques dans l’artisanat de luxe (les cratères décrits par Homère) , et les conséquences de cet « orientalisme »Phénomène connu grâce à la fouille de tombes., à Tarsis ou en Étrurie, sur l’évolution des idées, des idéaux, des relations avec les dieux. Le commerce et ses influences s’étendent dans l’ouest de l’Europe, Gaule comprise.

Celui qui a vu les profondeurs ou les voyages légendaires au temps des mythes

Le chapitre est consacré à une analyse de L’Iliade, l’Odyssée et compare les œuvres d’Homère avec les légendes anatoliennes ou l’histoire de Gilgamesh. Les légendes sont partout présentes dans l’Antiquité et les influences multiples.

La rivière amère

Milet, vers 600 avant notre ère, la première représentation cartographique du monde est babylonienne. Elle se trouve sur une tablette d’argile découverte à Sippar, en Irak. Le monde est représenté par un disque de terre centré sur Babylone et entouré d’une mer circulaire nommée marratu : la rivière salée, ou amère. L’autrice retrace à grands traits l’histoire de la villeOn peut se reporter à Nabuchodonosor – Roi de Babylone, entre histoire et légende ; Josette Elayi, Perrin, 2025. Elle montre comment la science babylonienne et le savoir architectural se sont répandus dans le monde connu de l’époque. Un paragraphe est consacré à Massalia et aux premiers Romains.

Le Roi des Rois

Retour à Babylone, 539 avant notre ère, sous le règne de Cyrus, ce sont les débuts de l’empire perseCarte des campagnes perses dans le monde égéen au début du Ve siècle avant notre ère – p. 230. Le récit se poursuit avec Darius, qu’Hérodote qualifiait de commerçant.

La version perse

L’autrice, avant d’en proposer un récit des guerres médiques, évoque l’appropriation de la résistance spartiate par divers groupes politiques au XXe siècle. Pour les Perses, ce n’étaient que des opérations, à la périphérie, contre quelques États indisciplinés. Parmi les statues rapportées d’Athènes par Xerxès, l’une d’elles représente deux aristocrates, Harmodios et Aristogiton, qui avaient tué un membre de la dynastie dirigeante de la ville en 514. L’autrice montre les différentes interprétations de cette statue. La nudité antique était très loin des idéaux de la civilisation occidentale. Elle présente la démocratie athénienne et ses réalités.

La pensée continentale

Athènes, vers 450 avant notre ère, il s’agit de présenter ce que furent les premiers géographes. Hécatée de Milet, dans son Voyage autour du monde à la fin du VIe siècle, distinguait deux parties (Europe et Asie) et les navigateurs de toute origine apportèrent de nombreuses informations.

Les apports d’Hérodote, souvent considéré comme le premier géographe, sont montrés et comment le sentiment d’insécurité lié aux guerres médiques fit naître la notion de « barbare ». La Grèce puisa pourtant à la culture perse comme par exemple à l’idée du « déterminisme environnemental »L’influence du climat sur les capacités physiques, émotionnelles et intellectuelles des hommes..

Des éléphants et des rois

Ce chapitre traite de la carrière d’Alexandre et notamment quand en 324,il organise à Suse de grandes noces collectives pour unir ses généraux avec des femmes de la noblesse perse, une forme de fusion entre les mondes gréco-macédonien et iranien. L’époque macédonienne est celle des échanges intellectuels et culturels symbolisés par la grande bibliothèque d’Alexandrie, de grands savants : Ératosthène, Euclide.

Des nuages à l’Ouest

Dans l’imaginaire occidental, les guerres puniques ont tenu une grande place et une interprétation qui aurait, selon Joséphine Quinn, surpris à l’époque de Zama (202 avant notre ère). Des contacts entre les deux cités, depuis au moins 300 ans, expliquent que les Romains, pour leurs premières institutions se soient inspiré des modèles carthaginois. Le droit romain, dont la première trace remonte au milieu du Ve siècle, est plus proche du code d’Hammurabi ou et de la Bible hébraïque que des modèles grecs. Le conflit éclata pour le contrôle de Messine et du commerce en Méditerranée occidentale. Outre le récit des guerres puniques, l’autrice montre l’expansion romaine vers l’est (bataille de Pydna) et la bascule vers la civilisation grecque.

Se battre pour la liberté

Dans l’histoire romaine, Joséphine Quinn a choisi de mettre en valeur le combat inégal du royaume du Pont face aux Romains, au premier siècle avant notre ère. L’entrée en scène des Parthes, l’autre menace pour le royaume du Pont, nous est connu grâce à une source chinoise du diplomate Zhang Qian, envoyé par empereur Han Wudi. C’est à cette occasion qu’apparaissent dans le récit, Crassus, Pompée, César et ses ambitions en Gaule.

Rome, ville ouverte

Ce chapitre revisite à grand pas l’histoire de la république et de l’empire jusque dans ses lointaines provinces, notamment les traces laissées en Grande-Bretagne. la Rome antiquePlan de la cité de Rome en l’an 2 avant notre ère – p. 302 est, au début de l’empire, marquée par quelques monuments d’influence étrangère : le tombeau d’Auguste, le « Mausolée » par référence à celui d’Halicarnasse en Anatolie, l’obélisque égyptien rapporté d’Héliopolis, l’autrice nous invite à une visite de la ville. Cet extrait pourrait être un bon guide pour le touriste d’aujourd’hui. C’était une ville ; cosmopolite, comme les armées romaines.

Les alizés

On retrouve le soldat BaratesIl était né à Palmyre et resté en Bretagne à la fin de son temps. Il est mort en Angleterre à l’âge de 68 ans d’après sa pierre tombale retrouvée en 1911., évoqué à la fin du chapitre précédant, ce qui permet, s’il était rentré chez lui, de mesurer l’étendue de l’empire au IIIe siècle de notre ère.

PalmyreVoir l’ouvrage de Maurice Sartre Le bateau de Palmyre, Tallandier, 2021 était comme au centre du monde, sur cette « Route de la Soie » que Richthofen (1877) rêvait de parcourir à nouveau à partir des textes le géographe tyrien Marinos. Mais rien ne prouve que le commerce empruntait, dans l’Antiquité, une route terrestre, souvent trop dangereuse. Les échanges entre l’empire romain et la Chine étaient indirects, Indiens et Égyptiens étaient des intermédiaires sur des routes maritimes. Les rois ptolémaïques contrôlaient la mer Rouge. Le Périple de la mer Érythrée, récit égyptien, dont le manuscrit est conservé à Heidelberg décrit les échanges dans l’océan Indien au 1er siècle. La « Table de Peutinger » est un autre témoignage des voyages dans et au-delà de l’empire romain.

Les routes du sel

Dans le vaste empire, une denrée fait l’objet d’échanges : le sel. Le voyage cette fois fait référence aux GaramantesSelon Hérodote, c’est un « peuple très puissant » sur la route de Thèbes, en Égypte, vers l’ouest, vers le sel su Sahara. Une société qui « invente » les oasis, en réinterprétant des techniques assyriennes.. Les fouilles de Garama, au sud de l’actuelle Libye attestent de ces contacts. L’agriculture se développa en Afrique du Nord pour les besoins de l’empire blé, huile, mais aussi animaux pour les jeux du cirque. L’autrice évoque Leptis Magna, ancienne colonie de Tyr.

L’ascension des barbares

La fragilité de l’empire, au nord-ouest se manifeste par des frontières de plus en plus effacées devant la pression des Goths et leur romanisation. Il se morcelle à partir du IIIe siècle et plus nettement avec Constantin. La partie occidentale s’appauvrit et ne résiste plus à la poussée de peuples venus de l’est. Rome poursuivit son lent déclin, Constantinople devient le centre du monde romain. La chute de Rome, dans l’historiographie traditionnelle est rattachée à 476 : Odoacre dépose Romulus Augustule, le dernier empereur romain d’Occident. Une mosaïque de territoire indépendant se crée, tout en conservant de nombreuses traces de la culture impériale. Le Ve siècle est une période de migrations attestées par les études génomiques. À la suite des auteurs anglo-saxons, l’autrice met l’accent sur le changement climatique comme cause de l’effondrement de l’empire romainVoir Comment l’Empire romain s’est effondré – Le climat, les maladies et la chute de Rome, Kyle Harper, La Découverte 2019.

Les rois du monde

Qusair Amra, vers 730, seuls les bains sont visibles dans l’actuelle Jordanie. C’est avec cette mention que s’ouvre le chapitre une période durant laquelle les Sassanides du commerce, avec des routes commerciales entre la Chine, l’Inde et leurs terres, mais aussi la Méditerranée (commerce de la soie, des perles, des parfums, des épices, les fabriques iraniennes produisaient de l’argenterie et des vêtements en soie, laine et perles populaires dans les empires chinois et romain). L’autrice décrit ces échanges aux IVe, Ve et VIe siècles, ou il est question du royaume d’Aksoum et des conséquences climatiques d’une éruption massive au Salvador, à la fin des années 530 et de la première épidémie de peste (542 à Constantinople).

Vers l’an 610, Mahomet… le début d’une nouvelle ère. Cependant : « Les sociétés nouvelles sont toujours enchevêtrées avec les mondes qui les entourent, à la fois dans l’espace et dans le temps, et l’Iran continua à inspirer les califes omeyyades » (p. 375).

Le père de l’Europe

Pour l’autrice, la bataille de Poitiers, marque une rupture importante. Le récit qu’en fit, en 754, un chrétien ibérique anonyme utilise le terme d’Europe, en opposition avec une entité religieuse, les « Sarrasins ». L’autrice décrit l’émirat omeyyade d’Al-andalus, tolérant en matière de religion qui était favorable aux échanges commerciaux et culturels. Au nord, c’est le monde chrétien, unifié sous l’autorité des Francs avec Carolus Magnus, une période de développement des arts, de l’architecture. Ce monde est symbolisé par des cartes « en T-O » où les continents étaient séparés par des lignes en T à l’intérieur d’un « O », le cercle de la création de Dieu.

Plus au nord, c’est le domaine des Scandinaves, les VikingsCarte : Les routes vikings en Europe vers l’an 800 – p. 376 (du vieux norrois víkingr : aventuriers) dont les incursions vers le sud vont jusqu’aux territoires omeyyades. L’autrice décrit l’expansion viking, leurs routes commerciales s’étendaient à tout le monde connu, de l’Irlande à Bagdad et au-delà.

Le mouvement de traduction

Ce chapitre doit son titre au mouvement culturel soutenu par les Abbassides qui favorisa la traduction et la préservation des textes grecs. Cette science des étrangers est classée dans Les Clés des sciences, d’Abu Abdallah Muhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi (Xe siècle). Cette ouverture culturelle était assez éloignée de la pratique occidentale des copistes. Un paragraphe est consacré aux mathématiques et à l’histoire du zéro.

L’autrice nous fait voyager avec le géographe persan Ibn Khordadbeh, la saga d’Éric le Rouge.

Le signe de la croix

L’appel de Clermont en 1095 marque le retour des chrétiens occidentaux dans l’Est de la Méditerranée. Outre les croisadesCarte du monde des croisés au XIIe s – p. 406, il est question ici d’al-Idrissi et de la redécouverte de la géographie de PtoléméeVoir la présentation à Blois d’une excellente BD des éditions Futuropolis, Géographia – L’odyssée cartographique de Ptolémée, Emmanuelle Vagnon, Jean Leveugle, Julie Gallego (modérarion), RVH Blois 2025 et du développement, dans différentes parties du monde, des universités.

Kalila wa-Dimna

Du voyage de Guillaume de Rubrouck vers le Karakorum, 1254 à Chinggis (Gengis) Khan, ce chapitre fait entrer en scène la Mongolie. D’un autre côté, l’Afrique, son or, ses prisonniers capturés, entre en relation, à travers le Sahara avec le monde méditerranéen. Mansa Moussa, fut une personnalité de l’époque, éblouissant les témoins lors de son pèlerinage à La Mecque. L’océan Indien était une plaque tournante mettant en relation le khagan mongol et le mansa du Mali. L’Europe, encore en marge, commençait à participer à des échangesCarte d’un monde relié vers 1300 – p. 426 par les ports de Venise et de Gênes.

Au plan culturel, les chansons de geste, le Kalila wa-DimnaCalila e Digna, dans la traduction en langue vernaculaire à la demande du roi de Castille Alphonse X « le Sage ». est beaucoup plus connu que La Chanson de Roland qui resta dans le monde chrétien. L’autrice n’oublie pas, dans la tableau du monde, au XIIIe siècle, une famille de marchands, les Polo, qui voyagèrent jusqu’en Chine.

Le pays des ténèbres

Le monde dans lequel voyage Ibn Battûta est très vaste et dominé par la religion musulmane, un monde de peuples entremêlés par la guerre, les mariages et le commerce avant la peste qui ravage Alep, 1349, mais aussi bien d’autres régions, un temps de ténèbres. Le commerce et les voyages peuvent expliquer la diffusion de la peste noire qui décima l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique du Nord. Ce chapitre en décrit les conséquences démographiques, économiques, politiques, culturelles.

Pour l’autrice, la chute de Constantinople face au sultan Mehmed II en 1453 est événement mineur.

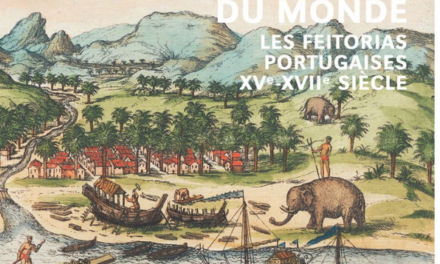

La cartographie majorquine de la fin du XIVe siècle marque une rupture dans la représentation du monde avec l’abandon des cartes en T-O. L’« Atlas catalan » s’inspire des cartes de navigation, les portulans. Il montre un intérêt vers l’Afrique, réaffirmé par les expédions portugaises (1434, contournement du cap difficile de Bojado). C’est le début de la culture de la canne et de ce qui deviendra le système esclavagiste de plantation.

L’autrice traite évidemment de la « Reconquista », de Christophe Colomb et des conséquences sanitaires du contact des peuples amérindiens avec les Européens.

Un nouveau monde

L’expansion territoriale du monde connu contribua à l’enchevêtrement des cultures et des économies. Mais désormais, les nations européennes ont créé des distinctions entre les cultures mettant fin au monde interconnecté décrit dans les 29 chapitres qui précèdent.

L’idée d’une civilisation occidentale émargea lentement, malgré l’intérêt pour l’histoire ancienne. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la supériorité d’une civilisation occidentale soit clairement exprimée.

Je laisserai pour la conclusion la parole à l’autrice :

« La question à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés n’est pas de savoir si la civilisation occidentale est bonne ou mauvaise, mais si la pensée civilisationnelle aide à expliquer quoi que ce soit. Appréhender les sociétés comme des arbres solitaires ou des îles isolées est dépassé depuis deux cents ans ; c’est, de plus, historiquement faux, comme nous venons de le prouver. Il est temps de trouver de nouvelles façons d’organiser notre monde commun. » (p. 459)

Dans cet ouvrage d’une très grande érudition, Joséphine Quinn, avec humour, entraîne son lecteur sur les routes antiques et les rencontres culturelles des mondes méditerranéens, africains, asiatiques. Un essai passionnant qui revisite les origines du monde moderne. Une lecture stimulante.