Le sujet central de l’ouvrage, ce sont ces parcours individuels, que l’historiographie anglo-saxonne appelle « brokers », « go-between », personnages de l’entre-deux.

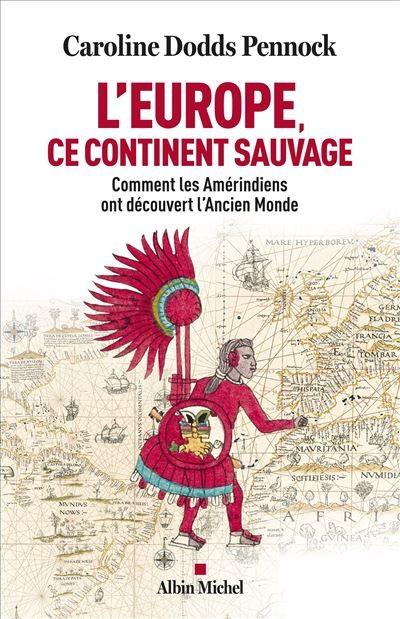

La traduction d’un ouvrage publié en anglais en 2022. Il s’agit du résultat d’un travail de relecture d’archives et d’une recherche scrupuleuse de toutes les mentions des « membres des premiers Peuples » américains (c’est ainsi qu’ils sont appelés dans l’ouvrage) qui ont traversé l’Océan Atlantique pour se rendre en Europe entre 1492 et 1620. La longue enquête menée par Caroline Dodds Pennock lui a permis de dresser un vaste corpus de traces de l’existence et des parcours de ces hommes, femmes et enfants.

Une chronologie précise et des sources très variées

La période concernée est encadrée par le premier voyage de Christophe Colomb quittant l’île d’Hispaniola pour retourner à Séville d’une part, et par l’arrivée des pèlerins britanniques du Mayflower sur les côtes du Massachusetts d’autre part. Entre ces deux dates, des milliers d’esclaves anonymes, mais aussi des Indiens Taïnos d’Hispaniola, des nobles Tlaxcaltèques de Tenochtitlan, des représentants des tribus Totonaques, des danseurs, des artistes Mexicas, des Inuks, des Mestizos, des délégués Powhatann, des cannibales Tupis…, ont découvert les côtes européennes sur des navires espagnols ou portugais.

Les sources utilisées sont variées et elles concernent les deux mondes : le De Orbo Novo de Pierre Martyr, les écrits de Bernardino de Sahagun, de Bartolomé de Las Casas, le journal de Christophe Colomb, les lettres de Cortès, mais aussi des textes traditionnels comme les cantares mexicanos, un atequilizcuicatl du milieu du XVIe siècle, des décrets royaux, des documents comptables de la cour de Séville, les documents de la Casa de Contratacion et de la Casa da India, des registres de baptême, des chroniques royales portugaises, des arrêts des tribunaux…

L’autrice réinterprète les sources en abrasant les couches de représentations européennes pour donner à lire un autre regard des « grandes découvertes » : ce qui intéresse, ce ne sont pas des Européens restés en Europe qui découvrent pour la première fois des étrangers venus du Nouveau Monde, mais les impressions des Amérindiens qui découvrent les Européens.

Un ouvrage d’anthropologie historique ancré dans lune historiographie rénovée

Cette anthropologie historique est à la croisée des Subaltern Studies, des Postcolonial Studies et des New Imperial Studies. Elle poursuit les réflexions inaugurées par Serge Gruzinski dans les années 1990 à propos de la « pensée métisse », évoque le Red Atlantic (Jace Weaver, Markus Rediker, David Armitage), utilise les méthodes des Entangled Stories (« histoire croisée » de Jeremy Adelman, Eliga Gould, Jerry Bentley) et de la Circum-Atlantic History (« histoire transatlantique » de David Armitage, Bernard Bailyn, Alison Games).

Au fil de l’ouvrage, nous suivons les parcours et les voyages de dizaines de personnes qui sont nommées, et dont les dates d’existence sont identifiées. Ce ne sont pas uniquement des esclaves, des prisonniers capturés, des trophées présentés à Charles Quint, des curiosités exotiques, mais des hommes et des femmes qui ont fait le choix (même si ce choix est parfois en partie contraint) de traverser l’océan pour aller à la rencontre des Européens. Il existe un grand nombre de voyageurs libres, circulant individuellement ou en petits groupes. Il n’est d’ailleurs pas rare que des Amérindiens aient traversé l’Atlantique à plusieurs reprises, comme Diego Colon (un esclave Taïnos baptisé au service du fils de Christophe Colomb), les trois fils de Moctezuma qui accompagnent Cortès lors de son retour en Espagne en 1528 et retournent en Nouvelle-Espagne en 1529, Martin Cortès (le fils d’Hernan Cortès et de la Malinche). Certains de ces personnages ont vécu plusieurs années en Espagne, au Portugal, à Rome ou en Angleterre ; d’autres y sont morts ; certains sont devenus des courtisans au service de l’empereur, d’autres ont rencontré le Pape ! Ils ont servi de domestiques libres au service des familles espagnoles ou portugaises, de dépendants (criados) d’un hidalgo ibérique, de diplomates au service de leur nation (venus négocier l’exemption de l’encomienda ou dénoncer le poids des violences et de l’esclavage des conquistadores), d’interprètes, d’artistes, de marins, de parents.

De nombreuses histoires personnelles sont racontées au fil de l’ouvrage. Elles sont différenciées selon plusieurs thèmes.

Le chapitre 1 porte sur les Indiens dominés dans le cadre du travail forcé et les manières dont ils ont tenté de se libérer d’un système qui leur a été imposé (la capture et l’esclavage – notamment l’esclavage sexuel des femmes et des filles –, le rescate, les punitions physiques, les marques sur le visage, la propriété non comprise et l’importance des lois de 1542 qui interdisent l’esclavage des Indiens).

Le chapitre 2 évoque des « intermédiaires », qu’ils soient traducteurs, ambassadeurs ou jeunes enfants convertis, baptisés et élevés dans des monastères espagnols avant d’être renvoyés dans leur pays d’origine pour y diffuser la foi chrétienne. Les exemples les plus riches concernent ici des Indiens Algonquiens de Virginie rapportés en Angleterre par Sir Walter Raleigh à la fin du XVIe siècle : Manteo et Wanchese. Ces deux exemples permettent de montrer un bien meilleur traitement des Américains en Angleterre que dans le monde ibérique : les deux indiens rencontrent la Reine Elisabeth Ière, côtoient la bonne société britannique, apprennent l’anglais, discutent de sciences avec des savants anglais, apportent leurs connaissances du Nouveau Monde préparatoires à l’exploration et à de nouvelles expéditions, rédigent des dictionnaires. Manteo, en particulier, est traité en égal de l’influent Raleigh et réside dans son palais où il semble avoir traité comme un ami. Le chapitre développe d’autres exemples individuels d’Algonquiens emmenés en Angleterre entre 1585 et 1620 et enterrés dans des cimetières anglais.

Le chapitre 3 analyse les rapports familiaux et matrimoniaux entre les Espagnols et les Amérindiens, ainsi que ce que deviennent les enfants mestizos nés de ces relations interculturelles. De nombreux exemples sont traités en suivant l’installation de fils et de filles de notables amérindiens en Europe qui, au travers de mariages et d’enfantements, ont contribué à créer des dynasties puissantes sur le Vieux Continent !

Le chapitre 4 s’intéresse au commerce et aux acteurs amérindiens des échanges de marchandises entre l’Amérique coloniale et l’Europe. Ce sont souvent des chefs locaux (caciques) qui ont été la principale source de la découverte des plantes coloniales : le chapitre aborde le cas du maïs, du cacao, du tabac, de la pomme de terre, de la tomate, des haricots et des piments. Mais il développe aussi une étude anthropologique sur la manière qu’ont eu les Indiens d’Amérique à définir les « échanges » et le « profit commercial » d’une façon très différente de celle des Européens. Les autochtones ont pris une part active aux échanges, mais ne les ont pas perçus de la même manière. Les transactions s’inscrivent, pour les uns, dans des réseaux d’engagement, d’entente, d’amitié et de réciprocité ; pour les autres, dans des représentations de l’enrichissement, de l’appropriation et du gain.

Le chapitre 5 met l’accent sur l’agentivité des caciques qui voyagent eux-mêmes ou envoient leur fils en Espagne pour négocier directement auprès de la Couronne la défense des droits de leur peuple, en écrivant des suppliques dans le style castillan ou bien en apportant des cadeaux fastueux pour impressionner la Cour royale. Il s’agit souvent de notables, d’aristocrates amérindiens, qui sont accueillis avec apparat à la cour de Charles Quint et de Philippe II.

Le chapitre 6 s’intéresse aux Indiens comme curiosité et aux fêtes royales mettant en scène des Amérindiens.

Les Européens ne sont pas des découvreurs au nom de la civilisation, et encore moins des héros !

Le grand intérêt du livre est qu’il s’écarte facilement des interprétations classiques des sources européennes (l’Europe chrétienne et civilisée découvre des tribus sauvages vestiges d’un monde antérieur à la Révélation ; les Européens s’emparent de terres dont ils ne reconnaissent pas les anciens droits de propriété ; ils exploitent et détruisent sans vergogne pour s’emparer de toutes les ressources du Nouveau Monde ; les défenseurs de l’humanité des Amérindiens seraient rares et leur voix est peu audible au XVIe siècle…) sans tomber dans une sur-interprétation trop favorable à son sujet. L’autrice apporte beaucoup de nuances, fait part de ses hypothèses, de ses doutes et de ses interrogations.

C’est un récit postcolonial et subalterne qui remet la violence des colons européens au centre du jeu, éclaire la violence et l’arrogance des Européens opportunistes et pillards. Chaque chapitre, chaque page même, rééquilibre la vérité sur les parcours quotidiens vécus par les Indiens. La somme de ces récits permet de mettre en perspectivele maillage planétaire d’un monde connecté, un cosmopolitisme et des convergences d’idées entre plusieurs civilisateurs européennes et amérindiennes. Comme l’écrit Caroline Dodds Pennock, « le présent ouvrage constitue une entreprise de réparation, visant à combler une lacune dans notre savoir, mais il va au-delà de cet objectif : chaque voyageur autochtone dont nous suivons les traces étoffe notre entendement, ébranle nos idées préconçues et transforme la vision que nous avons de l’histoire. Les vies de ces personnes, si souvent négligées ou effacées, sont inscrites dans les fondements du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui » (p. 43).

Un ouvrage dense mais très complet, facile à lire

L’écriture est fluide, elle alterne entre des récits et des analyses plus approfondies. La traduction a très bien conservé cette méthode de narration. On suit avec aisance tout ce qui est raconté. Le lecteur ouvre un chapitre et ne peut pas interrompre sa lecture avant d’avoir terminé le récit du parcours des personnages.

Les 6 chapitres sont encadrés par une carte bienvenue qui permet de localiser les lieux et les peuples, d’une chronologie, d’un glossaire (beaucoup de mots employés dans le texte le sont dans leur langue d’origine), d’importantes notes qui remplacent une bibliographie, et un index des noms particulièrement utile pour qui veut retrouver une information rapidement.

Cet ouvrage se révèle finalement très utile pour des lecteurs qui pensent déjà connaître l’histoire de la découverte européenne de l’Amérique, de la violence de la colonisation ou de l’échange colombien. Grâce à un renversement du point de vue, et grâce à un vrai effort de relecture des sources, nous comprenons comment les Indiens ont appris l’existence de l’Ancien Monde. Cette remise en perspective est bienvenue. Elle redonne à ces hommes et à ces femmes une parole perdue, confisquée par les sources et par d’autres travaux d’historiens qui reflètent souvent des aspirations et des attitudes eurocentriques. Le livre reconnaît le rôle des circulations de l’Amérique vers l’Europe, des migrations volontaires ou forcées, des apports amérindiens dans les transformations économiques et sociales des puissances maritimes européennes, des interactions entre des individus de plusieurs civilisations qui se rencontrent et des transferts culturels qu’ils ont permis.

Caroline Dodds Pennock redonne vie à une histoire tragique, triste, de personnages qui découvrent le monde d’où sont originaires les Hommes qui sont en train de détruire le leur. En somme, on lit d’une manière très sensible comment les Amérindiens ont découvert l’Europe.