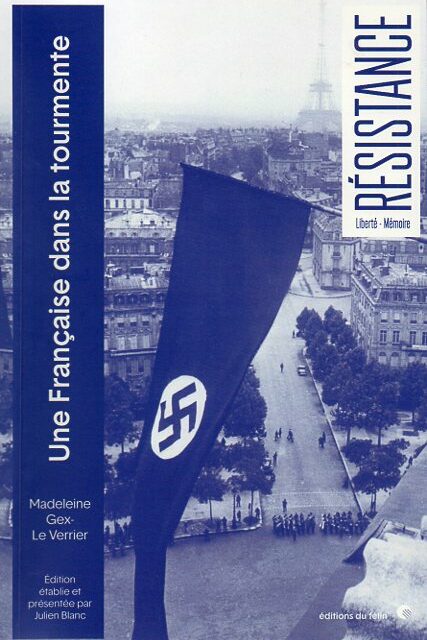

Dans la collection « Résistance-Liberté-Mémoire », les éditions du Félin ont entrepris depuis longtemps de rééditer des ouvrages écrits par des résistantes et résistants et devenus introuvables ou presque. Ils le font avec l’association Liberté-Mémoire, fondée par de « grands » résistants, aujourd’hui décédés, et présidée par Laurence Thibault, entourée de plusieurs historiens, Jean-Pierre Azéma, Charles-Louis Foulon, Fabrice Grenard et Bruno Leroux (respectivement actuel et ancien directeur scientifique de la Fondation de la Résistance), Vladimir Trouplin (conservateur du musée de l’Ordre de la Libération), et de l’historienne et conservatrice générale Christine Lévisse-Touzé. Ce livre a été publié à Londres en décembre 1942, réédité à Paris en 1945 avec une préface d’André Philip qui avait été à la tête du Commissariat national à l’intérieur au sein de la France libre, et jamais réédité depuis. Il l’est aujourd’hui avec une solide introduction historique et un ensemble de notes rédigées par Julien Blanc, historien de la Résistance, auteur d’une thèse sur le réseau du musée de l’Homme et la primo résistance.

Un témoignage à vif sur l’état de la France dans les quinze mois qui on suivi sa défaite

Dans cet ouvrage, Madeleine Gex-Le Verrier raconte son parcours depuis l’invasion de la France en juin 1940, jusqu’à son arrivée à Londres et son engagement dans la France libre en décembre 1941. Le grand intérêt de l’ouvrage, ce qui lui confère le statut de source importante, est d’être un témoignage à vif, rédigé dans les mois qui ont suivi l’arrivée de son auteure en Angleterre. C’est aussi la qualité d’observatrice et d’analyste politique de Madeleine Gex-Le Verrier, jusqu’alors directrice de la publication d’une importante revue de politique internationale, qui « excelle à analyser les situations et à évaluer les rapports de forces entre les acteurs ».

L’ouvrage est composé de deux parties chronologiques : « Dix mois en zone occupée, juin 1940-avril 1941 », « Cinq mois en zone non occupée, mai 1941-septembre 1941 ». Le premier des huit chapitres de la première partie est consacré aux derniers jours avant l’armistice et aux réactions qu’elle observe à celui-ci dans le village où elle s’est réfugiée ; le dernier des sept chapitres de la seconde partie est consacré à son passage en Espagne, à son court séjour au Brésil puis au voyage sur le paquebot qui la conduit de Rio à Londres. L’ouvrage est ainsi structuré en quinze courts chapitres qui traitent à la fois de son itinéraire individuel (sentiments, émotions, vie quotidienne, rencontres) et de considérations générales sur la situation politique du pays, la collaboration, l’esprit de résistance, l’évolution de l’opinion publique.

Madeleine Gex-Le Verrier, une femme d’influence

C’est ainsi que la qualifie Julien Blanc qui nous la présente dans son introduction. Née à Paris en 1893 dans un milieu bourgeois, elle se signale pendant la Grande Guerre par son engagement caritatif en France et par une tournée de propagande aux États-Unis. En 1919 elle intègre l’équipe de L’Europe nouvelle. Revue hebdomadaire des questions extérieures, économiques et littéraires, fondée en janvier 1918, « qui accorde d’emblée une place de choix aux questions internationales », et qui publie des documents diplomatiques originaux. Les journalistes et les rédacteurs occasionnels sont engagés à gauche (Marcel Sembat, Léon Jouhaux, Aristide Briand, Léon Blum, Pierre Brossolette…), aussi bien qu’à droite (Louis Marin, Georges Bonnet, André Siegfried…), mais tous partagent un idéal pacifiste et la foi dans la Société des Nations. La revue est alors dirigée par la journaliste Louise Weiss. Madeleine Gex-Le Verrier la remplace comme directrice de la publication en 1934. Elle a épousé Charles Le Verrier, professeur de philosophie et directeur du collège Chaptal à Paris, de quatorze ans son ainé. Sa fonction, exceptionnelle pour une femme à cette époque, l’amène à fréquenter tout le personnel politique de la IIIème République. Comme L’Europe nouvelle est considérée comme une revue de référence, l’influence de Madeleine Gex-Le Verrier « est réelle sur les cercles dirigeants français et, par ricochet, sur la politique étrangère du pays ». Après l’arrivée de Hitler au pouvoir, la revue prône une politique de fermeté face aux États totalitaires, soutien le Front populaire en France et le camp républicain en Espagne, condamne les accords de Munich, étant ainsi « l’un des rares médias français à alerter sans relâche la classe politique et l’opinion publique contre le danger hitlérien ». « Un positionnement militant qui lui vaut la haine tenace de l’extrême droite. » Madeleine Gex-Le Verrier affirme d’ailleurs dans son avant-propos que la revue était devenue « agressive » et dénonçait « tous ceux qu’elle soupçonne d’entente avec les ennemis de la France : Abetz, Fernand de Brinon, Alphonse de Châteaubriant, l’équipe hitlérienne de Je suis partout ».

« Le récit circonstancié, minutieux et documenté, de la débâcle du pays entier »

Dans la première partie de son livre, Madeleine Gex-Le Verrier « s’en tient à un récit purement descriptif. On ne trouvera pas ici de réflexion sur les causes, immédiates ou structurelles, de la défaite », à la différence des ouvrages de Marc Bloch, de Léon Werth ou d’Irène Némirowski. Scandalisée par l’armistice, blessée par la chute de la République, pas dupe de la politique de séduction de l’occupant, elle est immédiatement hostile à Pétain et rassurée quand, en entendant l’Appel du général de Gaulle sur les ondes de la BBC, elle constate que « (sa) famille spirituelle n’avait pas trahi, tout n’était donc pas perdu ». Elle parcourt Paris d’un bout à l’autre, à pied ou en métro ; elle observe les gens aux terrasses des cafés, dans les queues devant les magasins, l’attitude de l’occupant et sa brutalité croissante, sa « mainmise sur le patrimoine culturel », la censure de l’édition et des bibliothèques. Elle raconte ses déboires avec l’équipe de Je suis partout qui triomphe aux côtés de l’occupant et lui a intenté un procès, qui finalement n’aura pas lieu. Elle se démène pour sauver les archives de sa revue. Elle commente les accords de Montoire, comprenant immédiatement que Hitler utilise Pétain pour mieux exploiter la France, insistant sur l’importance du pillage économique. Elle évoque la naissance du Rassemblement national populaire de Marcel Déat, et la frange collaborationniste du milieu parisien. Elle s’interroge sur le sens à donner au renvoi de Laval le 13 décembre 1940 et sur les rumeurs d’une entente réelle entre Pétain et De Gaulle.

Elle insiste particulièrement sur les débuts de la Résistance. Il nous a semblé, peut être à tort puisque Julien Blanc ne le signale pas, qu’elle exagère les sentiments résistants de la population. A l’en croire l’énorme majorité des Françaises et des Français de la zone Nord, à Paris principalement où elle est le plus souvent, est déjà gaulliste, hostile à Pétain, aux collaborateurs et bien sûr aux Allemands. S’agit-il de donner aux Britanniques (le livre paraît à la fin de l’année 1942 en Angleterre), une image positive et francophile de la population française ? De rassurer les gaullistes qui développent leurs liens avec la Résistance intérieure ? S’est-elle exagéré l’importance de comportements qu’elle a effectivement observés ? Il n’en demeure pas moins vrai que plusieurs des faits qu’elle observe sont indéniables et contribuent à confirmer l’attitude plus favorable à la Résistance de la population parisienne qu’elle n’a parfois été décrite. Elle reçoit le premier tract gaulliste le 8 août 1940, constate que les femmes refusent les places offertes dans le métro par des Allemands, que les manifestations commencent dans les cinémas au moment des actualités, que la collaboration défendue par Pétain à Montoire est accueillie « avec répugnance » et indignation par des Français que « révoltent » les mesures antisémites. Elle applaudit au succès de la « campagne des V », quand, à la demande de la France libre sur les ondes de la BBC, les murs se couvrent de graffitis en forme de V : « C’est le premier plébiscite sur l’action du général ». Enthousiasme donc devant le volonté de résistance de la population française : « Après six mois d’occupation, on n’en était plus à signaler les symptômes de la résistance, on recevait chaque jour de zone interdite, de province, de Paris, des rapports montrant que les actes de rébellion se multipliaient . »

Elle est en contact direct avec les premiers résistants, ayant des amies engagées dans ce que l’on appellera le réseau du musée de l’Homme, telles Agnès Humbert et Simone Martin-Chauffier. Elle leur donne de faux noms et Julien Blanc dans ses notes nous révèle leurs véritables identités. Elle fait circuler à l’occasion des publications interdites. Mais « elle ne plonge pas dans la Résistance (…) Elle conserve toujours une posture de réserve qui la place à la lisière d’un engagement direct ». Sa connaissance des réalités géopolitiques la porte à penser, comme De Gaulle, que la guerre sera mondiale, et elle a pris très tôt la décision de rallier la France libre. Mais elle entend le faire par des voies légales et elle entame donc des démarches administratives pour obtenir un visa à destination du Brésil, d’où elle pourra revenir en Angleterre. Ces démarches sont très longues, malgré son carnet d’adresses. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’elle reste quinze mois en France.

Une description de la zone Sud durant l’été 1941

Au début du mois d’avril 1941, craignant d’être arrêtée, elle quitte Paris pour la zone Sud et nous raconte les difficultés rencontrées quand, aux abords de la ligne de démarcation, elle cherche un passeur alors que nombreux sont les candidats au passage. Ayant fréquenté les milieux politiques et culturels à Paris dans les années 1930, elle retrouve à Vichy beaucoup de personnalités et de hauts fonctionnaires qu’elle connaît. Son premier objectif est d’obtenir les papiers nécessaires à son départ, visa, autorisation de sortie du territoire etc., mais à l’occasion de ses démarches, elle enquête, pose des questions, obtient des confidences, de manière à dresser un tableau composite de la situation.

Les chapitres de la seconde partie sont pour l’essentiel, thématiques. Elle dresse un tableau de l’atmosphère politique de Vichy telle qu’elle la perçoit. Rares sont les hauts fonctionnaires ou politiques qui prennent la défense de la collaboration telle que la défend Pétain dans le discours qui justifie l’entrevue de Montoire, bien que la politique de Darlan accentue encore cet aspect, porte la France au seuil de la cobelligérance avec l’Angleterre, et suscite son intervention en Syrie. Elle comprend la « vanité sinistre et puérile du Maréchal » : « Jamais je n’oublierai la vision de ce vieillard en pardessus et chapeau mou, les mains dans ses poches, qui après avoir connu l’ivresse de passer victorieux sous l’Arc de Triomphe, le 11 novembre 1918, pourra contempler sans se lasser, du haut de trois marches d’un palace désaffecté, ses photographes attitrés et sa brigade des acclamations ». Elle s’intéresse toujours à l’opinion publique, commente les mesures antisémites, les adhésions à la Légion des combattants qu’elle perçoit comme une volonté de Pétain d’aller vers la création d’un parti unique, l’évolution vers un régime policier. Elle passe par Lyon et Marseille, où elle décrit « le martyre des candidats à l’émigration »

Elle risque une comparaison entre les opinions publiques des deux zones, et montre que dans la zone Sud le maréchalisme (elle n’utilise pas ce terme) a duré plus longtemps et que le « poison hitlérien n’était pas aussi sûrement combattu ». « Les anticollaborationnistes représentaient dans les deux zones une écrasante majorité ; seule, leur volonté de résistance différait. » Elle veut dire par là que la présence allemande n’était pas physiquement ressentie et que Pétain pouvait représenter encore une justification à la passivité de certains.

En septembre 1941, elle obtient enfin un visa pour le Brésil. Elle quitte la France, passe par l’Espagne, d’où elle embarque pour Rio de Janeiro. Elle y reste quelques semaines, fréquente les milieux gouvernementaux brésiliens qu’elle décrit comme francophiles, les milieux gaullistes aussi. Elle réembarque pour une traversée de l’Atlantique à bord d’un vieux navire britannique. Elle aborde les côtes anglaises à la fin du mois de décembre 1941. Immédiatement conduite à Londres par une Française libre du Corps des Volontaires françaises venue la chercher, c’est au pied des marches du 4 Carlton Gardens, siège de la France libre, que s’achève sont récit.

A Londres… et après

La période londonienne de l’activité de Madeleine Gex-Le Verrier est mal connue, ce qu’elle devint après la guerre est totalement inconnu. Julien Blanc s’efforce de faire le point sur ce qui n’est pas ignoré. A Londres, elle intègre l’équipe du Commissariat national à l’Intérieur, chargé de l’action politique en France. Dès février 1942, elle signe une longue note intitulée « Note sur l’action en France ». Ce premier rapport est « pris très au sérieux puisque diffusé dans les cercles gaullistes dirigeants ». Puis elle rédige Une Française dans la tourmente, qui paraît en décembre 1942 dans une double édition simultanée, en langue française et anglaise. Ce livre a été commandé par le Commissariat national à l’Intérieur, afin d’éclairer l’opinion publique britannique, mais aussi de soutenir la cause de la France libre, et donc de légitimer le rôle historique de De Gaulle (ce qui peut expliquer sa tendance à exagérer le gaullisme précoce de la population française).

A Londres, elle renoue avec des hommes qu’elle connaît de longue date : Maurice Schumann, Pierre Brossolette, André Philip, Pierre Viénot. Mais elle n’occupe aucune fonction de responsabilité au sein des organismes de la France libre. Ses affectations successives sont dans des fonctions de second plan. Elle en conçoit une profonde déception, désillusion et rancœur. Constatant qu’elle n’a rencontré De Gaulle en tête à tête que quatre fois seulement, que leurs relations se sont très vite tendues, Julien Blanc cherche à comprendre. Il constate qu’elle est une femme, une civile et, qu’à 49 ans, elle « fait presque figure d’ancêtre », que les ralliés à De Gaulle sont tous de jeunes hommes qui veulent continuer à combattre sous l’uniforme : « elle cumule en fait les handicaps ». Elle incarne une forme de fidélité à la IIIème République et à son personnel, qui est rejetée aussi bien à Londres qu’à Vichy.

« Agée de 52 ans à la Libération, on perd alors littéralement sa trace. » Elle délaisse toutes les démarches qui lui auraient permis de faire reconnaître officiellement ses engagements. Elle ne demande aucune médaille, aucune décoration, aucune homologation, aucune reconnaissance. Elle ne semble plus avoir exercé la profession de journaliste. On ne sait pas ce qu’elle fit entre 1944 et 1975, date de sa mort.