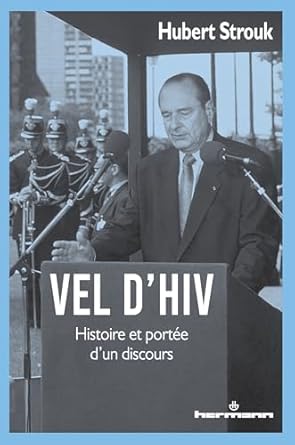

Le 16 juillet 1995, le président de la République Jacques Chirac, prononce un discours à l’occasion de la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv les 16 et 17 juillet 1942. Ce discours résonne encore de nos jours comme un texte fondamental. Il constitue une étape décisive dans la construction de la mémoire de la Shoah en France : Pour la première fois, le président de la République reconnaît la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale, après cinq décennies de refus de cette reconnaissance par tous ses prédécesseurs.

Agrégé d’histoire, responsable du service pédagogique du Mémorial de la Shoah, Hubert Strouk a entrepris une recherche approfondie sur ce discours, sa genèse, son contenu et sa portée. Il utilise des sources primaires conservées aux Archives nationales qu’il est le premier à découvrir et à exploiter, les archives de Christine Albanel, conseillère technique auprès de Jacques Chirac, chargée de l’Education et de la Culture de 1995 à 2000 (dont il donne le détail avec les cotes précises en annexe). D’autre part, il a rencontré plusieurs des acteurs concernés par ce discours : Christine Albanel qui en est la rédactrice, Henri Hadjenberg, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), Serge Klarsfeld, Anna Senik, présidente du Comité Vel d’Hiv 42, des journalistes, des historiennes et historiens (Henri Rousso, Laurent Joly) qui ont travaillé sur ce sujet.

Construit en huit chapitres que complètent une bibliographie thématique et la présentation des sources, le livre se présente comme une enquête. Il s’ouvre sur les conditions dans lesquelles Jacques Chirac décida de prendre la parole le 16 juillet 1995, et comment le discours fut élaboré ; puis il présente le contexte dans lequel l’événement se situe, avant d’étudier son impact dans l’opinion publique en ouvrant un nouveau temps mémoriel. Si le discours fut presque unanimement apprécié, si les Présidents et Premiers ministres qui se sont succédés au Vel d’Hiv se sont situés dans les pas de Jacques Chirac, les controverses se sont néanmoins multipliées au cours de ces trente dernières années pour dénoncer la vision de l’Histoire proposée et la profusion de revendications mémorielles, dans un nouveau contexte de progression des propos et actes antisémites.

La rencontre décisive entre Henri Hadjenberg et Jacques Chirac (4 juillet 1995)

Jacques Chirac vient d’être élu président de la République, aucun signe, pendant la campagne électorale ne laisse penser qu’il prévoit un discours sur le sujet de la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans le génocide des Juifs. Il succède aux deux septennats de François Mitterrand, qui dans la continuité de la position gaulliste, a toujours refusé cette reconnaissance et affirmé que Vichy n’était qu’une parenthèse de l’histoire de France.

Henri Hadjenberg, le nouveau président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) a pris rendez-vous avec le nouveau président de la République, pour un « tour d’horizons sur différents projets », d’où la présence de Christine Albanel, la fidèle conseillère technique de Jacques Chirac depuis la mairie de Paris. Agé de 48 ans, il n’a pas connu la guerre et la Shoah, mais une partie de sa famille a péri à Auschwitz ; homme de gauche, il est un militant de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et un militant de la mémoire. Ces dernières années, l’ascension électorale du Front National (FN) s’est accompagnée de discours xénophobes, de formulations aux relents antisémites. Les manifestations anti Front National se multiplient, et Hadjenberg s’inscrit dans cette mobilisation. Jacques Chirac est, comme il l’a confié à Pierre Péan « viscéralement contre tout ce qui est antisémite ».

La prise de parole éventuelle du président lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv fait partie des thèmes qui doivent être évoqués. Aucun président ne s’y est jamais exprimé publiquement. C’est la présence de Mitterrand que certains ont sifflé le 16 juillet 1992, pas son discours, car il n’en a pas prononcé. Le 3 février 1993, Mitterrand a institué une « Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dit « gouvernement de l’Etat français » ». Le geste a été salué, mais considéré par beaucoup comme une simple étape. En effet, au printemps 1992 un Comité Vel d’Hiv 42 a été créé, autour de quelques intellectuels venus de divers horizons, présidé par Anna Senik. Le comité milite pour la reconnaissance de la responsabilité de la France dans les persécutions des Juifs de France. Anna Senik a écrit au président de la République en juin 1995 pour la lui demander.

Au cours de leur discussion, Hadjenberg affirme à Chirac que sa présence le 16 juillet, et encore plus sa prise de parole, constitueraient « un moment historique inestimable ». Chirac écoute attentivement son hôte, puis demande à Christine Albanel si son agenda est libre le 16 juillet ; elle répond qu’il l’est. « La spontanéité légendaire du Président fait le reste. Il se tourne vers sa conseillère et lâche : « Christine, on y va » (…) Après avoir raccompagné la délégation sur les marches du Palais, Jacques Chirac rejoint immédiatement Christine Albanel et lui intime « de faire un beau discours », elle s’exécute tout en demandant une confirmation sur sa feuille de route : « Ne croyez-vous pas qu’il est venu le temps de dire la vérité sur l’Occupation ? » Jacques Chirac lui répond clairement : « Oui. Tout à fait. Il faut le faire. Ecris-le en ce sens. » Le lendemain, Christine Albanel répond à Anna Senik que le Président s’exprimera le 16 juillet à la cérémonie commémorative. Elle ne dit rien du contenu du discours à venir. L’entourage du Président n’est pas mis dans la confidence.

Un contexte favorable à la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs

La rencontre Hadjenberg-Chirac prend place dans un contexte de renouveau historiographique, de mobilisation de la société civile et de la progression électorale du Front National.

Plusieurs événements contribuent à une mobilisation historique de la société civile, pour parvenir à une déclaration officielle des autorités de l’Etat. Le 13 avril1992, l’ancien milicien Paul Touvier fait l’objet d’un non-lieu général prononcé par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. L’événement crée un vif émoi, Laurent Fabius, Michel Noir, maire de Lyon, Serge Klarsfeld, font part de leur indignation, relayée par l’historien Henri Rousso. L’avocat Jean-Denis Bredin prépare une tribune à publier dans Le Monde. Autour de la discussion du texte un groupe de femmes et d’hommes venus de la société civile et d’horizons divers se constitue, qui fonde le Comité Vel d’Hiv 42. En peu de temps, le comité obtient la signature de près de 400 personnalités ; 200 sont retenues pour être signataires de la tribune publiée par Le Monde, le 17 juin 1992. Le texte se termine ainsi : « A l’occasion du 50e anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv, les 16 et 17 juillet 1992, nous demandons que soit reconnu et proclamé officiellement par le président de la République, chef de l’Etat, que l’Etat français de Vichy est responsable de persécutions et de crimes contre les Juifs de France ». Le débat pour la reconnaissance est officiellement engagé, et il l’est par la société civile.

Des historiens comme Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne ou Pierre Vidal-Naquet soutiennent le texte du Comité Vel d’Hiv 42. Par contre aucun spécialiste du régime de Vichy ne le signe car le texte fait une triple impasse historique : sur l’épuration, sur le fait que les Juifs n’ont pas réclamé justice au lendemain de la guerre pour les crimes commis par le régime de Vichy, sur le rôle de l’occupant.

Mitterrand doit assister à la cérémonie du 16 juillet 1993, sans prendre la parole. Sa position est connue, dans la continuité de la position gaulliste, il a toujours affirmé que Vichy n’était qu’une parenthèse de l’histoire de France. A une question du journaliste Jean-Pierre Elkabbach le 12 septembre 1994, Mitterrand répondra avec véhémence : « La République n’a rien à voir avec cela, j’estime, moi, en mon âme et conscience, que la France non plus n’est pas responsable ; que ce sont des minorités activistes qui on saisi l’occasion de la défaite pour s’emparer du pouvoir, qui sont comptables de ces crimes là. Pas la République, pas la France ! ». Il est hué par quelques manifestants qui crient « Mitterrand à Vichy », « Bousquet 42 – Le Pen 92 ». Robert Badinter monte à la tribune, submergé par la colère : « Vous déshonorez la cause que vous servez. Taisez-vous ou bien quittez ce lieu de recueillement ».

Mitterrand fait un geste : le décret présidentiel du 3 février 1993 institue une « Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dit « gouvernement de l’Etat français » ». Le geste a été salué, mais considéré par beaucoup comme une simple étape. En 1994 paraît le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, celle de François Mitterrand, qui démontre rigoureusement des faits dont certains étaient plus ou moins connus, dont son passé vichyste et ses liens d’amitié non démentis avec René Bousquet, responsable de la police sous Vichy. Le 17 juillet 1994, le monument commémoratif de la rafle du Vel d’Hiv est inauguré en présence de François Mitterrand, du Premier ministre Edouard Balladur, du Maire de Paris, Jacques Chirac. Mitterrand ne prend pas la parole.

Christine Albanel rédige un texte qui est aussi celui de Jacques Chirac

Le texte du discours n’est pas soumis à la procédure habituelle de relecture des discours présidentiels ; son contenu va rester secret. Christine Albanel dispose de onze jours et se met au travail avec l’intention de « marquer la rupture avec l’ère mitterrandienne, affirmer la référence gaulliste et ne pas s’éloigner de l’historiographie la plus récente ». Sa matrice est constituée par les discours qu’elle a déjà écrits pour Jacques Chirac depuis 1982, lorsque à 27 ans, et qu’elle a rejoint son cabinet. Elle est aussi conseillère à l’éducation et à la culture et a rencontré souvent des représentants des organisations juives, elle a lu des ouvrages d’histoire et a suivi l’actualité.

Si c’est bien elle qui rédige le discours, un des grands intérêts du livre est de montrer que c’est aussi le discours de Jacques Chirac, dont on apprend qu’il était sensible à la question du judaïsme et de la mémoire des persécutions, ainsi qu’à la spiritualité du judaïsme. Dans ses Mémoires, il évoque trois personnalités éminentes du culte juif qu’il admire et respecte : Hillel Pevzner, son ami, grand rabbin de la communauté Loubavitch de France, le rabbin Jacob Kaplan, et le rabbin Joseph Sitruk. En 1986, maire de Paris, il décide de mettre gracieusement à disposition l’Hôtel Saint-Aignan dans le Marais pour la création du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Maire de Paris, il a tissé des liens très forts avec les institutions juives et leurs représentants. Les citations du Talmud, ou de la Bible hébraïque, émaillent régulièrement ses discours et prises de parole. « Entre ses études à Sciences Po. Paris où il suit les cours du rabbin Jacob Kaplan, ses mandats à la tête de la mairie de Paris, ses fonctions de Premier ministre (1986-1988), Jacques Chirac s’est construit une réelle connaissance de l’histoire des Juifs en général et de la Shoah en particulier. » «

« Pour la première fois dans un discours officiel, la figure du Juste fait son apparition dans l’espace mémoriel français. »

Son arrivée à la mairie de Paris en 1977 est concomitante de la fondation en 1979 par Serge et Beate Klarsfeld de l’association Fils et Filles de Déportés Juifs de France et de la publication en 1978 du Mémorial de la déportation des Juifs de France, mais aussi de la poussée du négationnisme. Il fréquente Serge Klarsfeld et le cite dans ses discours. C’est Serge Klarsfeld qui insiste le premier sur le fait que 75% des Juifs ont été sauvés, la plus forte proportion en Europe, ce que montre le livre de l’historien Jacques Sémelin.

La figure du Juste va émerger dans les discours de Jacques Chirac, et devient après 1995 une figure majeure dans la mémoire collective française. La loi du 10 juillet 2000 qui abolit le décret présidentiel du 3 février 1993 fixe « une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France ». Dans le prolongement des travaux de Patrick Cabanel, les discours et messages de Jacques Chirac durant son double mandat présidentiel, font une large pace aux Justes de France, qui sont, avec les résistants, l’honneur de la France.

« Le discours du Vel d’Hiv prend appui sur des rencontres, des discours écrits les années précédentes. Les grandes thématiques – la responsabilité de l’Etat français, le rôle des Justes, etc. – ont été évoquées. Les grandes figures de style du discours chiraquien ont déjà été éprouvées. »

Le discours

Le discours est cité en annexe. En voici les principaux extraits :

« Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l’idée que l’on se fait de son pays (…) Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français.

Il y a cinquante-trois ans, le 16 juillet 1942, 4500 policiers et gendarmes français, sous l’autorité de leurs chefs, répondaient aux exigences des nazis.

Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de dix mille hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés à leur domicile, au petit matin, et rassemblés dans les commissariats de police (…)

La France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux.

Conduites au Vélodrome d’hiver, les victimes devaient attendre plusieurs jours, dans les conditions terribles que l’on sait, d’être dirigées sur l’un des camps de transit – Pithiviers ou Beaune-la-Rolande – ouverts par les autorités de Vichy.

L’horreur, pourtant, ne faisait que commencer.

Suivront d’autres rafles, d’autres arrestations. A Paris et en province. Soixante-quatorze trains partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n’en reviendront pas.

Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible (…)

Quand souffle l’esprit de haine, avivé ici par les intégrismes, alimenté là par la peur et l’exclusion. Quand à nos portes, ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs, de manière plus ou moins ouverte, d’une idéologie raciste et antisémite, alors cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec plus de force que jamais.

En la matière, rien n’est insignifiant, rien n’est banal, rien n’est dissociable. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre – les petites phrases, les bons mots – puisent aux mêmes sources (…)

En cet instant de recueillement et de souvenir, je veux faire le choix de l’espoir.

Je veux me souvenir que cet été 1942, qui révèle le vrai visage de la « collaboration », dont le caractère raciste, après les lois anti-juives de 1940, ne fait plus de doute, sera, pour beaucoup de nos compatriotes, celui du sursaut, le point de départ d’un vaste mouvement de résistance.

Je veux me souvenir de toutes les familles juives traquées, soustraites aux recherches impitoyables de l’occupant et de la milice, par l’action héroïque et fraternelle de nombreuses familles françaises (…)

Certes, il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une faute collective. Mais il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France n’a jamais été à Vichy. Elle n’est plus, et depuis longtemps, à Paris. Elle est dans les sables libyens et partout où se battent des Français libres. Elle est à Londres, incarnée par le Général de Gaulle. Elle est présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, ces « Justes parmi les nations » qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie, comme l’écrit Serge Klarsfeld, les trois-quarts de la communauté juive résidant en France, ont donné vie à ce qu’elle a de meilleur. Les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent l’identité française et nous obligent pour l’avenir (…)

« Le discours qu’on attendait plus »

C’est la première réaction d’Henri Hadjenberg qui ne semble pas avoir eu connaissance de la teneur du discours dans les jours qui ont précédé. C’est un concert de louanges qui accueille le discours. Les qualités d’écriture et la justesse des propos sont souvent soulignées par les interlocuteurs du président. La presse -en dehors des journaux d’extrême droite- est unanime pour saluer le geste présidentiel. Les historiens spécialistes s’accordent pour en saluer la justesse historique. « Le monde littéraire et artistique se mobilise largement pour manifester son soutien (…) Toutes celles et ceux, qui ont vécu dans leur chair ces tragiques événements, couvrent d’éloges le président de la République »

Le discours de Jacques Chirac ouvre une nouvelle ère pour les Juifs de France : « Reconnaître la responsabilité de l’Etat français, c’était panser les plaies d’une blessure encore vive, ouvrir la voie des réparations matérielles, soutenir la recherche universitaire, accompagner les actions éducatives les plus diverses, inciter les manuels scolaires à évoluer dans le traitement du sujet, etc. » C’est aussi ouvrir une brèche à d’autres demandes qui se traduisent par l’adoption d’une série de lois mémorielles : loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide des Arméniens ; loi du 21 mai 2001 tenant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. L’allocution a ouvert la voie aux réparations (Commission Mattéoli, mission d’études pour la spoliation des Juifs de France, 1997), contribué à la création de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (2000), permis d’envisager la transformation du Mémorial du Martyr Juif Inconnu, construit en 1953.

Remises en cause

« Les critiques ne trouvent pas de véritables échos en 1995. Celles de l’extrême droite ne surprennent plus ; celles de quelques barons du gaullisme (tel Philippe Seguin) deviennent inaudibles (…) Des ministres de la Mitterrandie (tel Jack Lang) (…) arborent la posture du gardien du temple. » Le débat va porter par la suite sur la notion de repentance que pourfendent certains, Philippe Seguin, Henri Guaino, plume de Nicolas Sarkozy, qui reprochent à Jacques Chirac de s’être engagé dans cette voie. Le 17 avril 2007, le candidat Nicolas Sarkozy déclare à Metz « La mode de la repentance est une mode exécrable. Je n’accepte pas que l’on demande aux fils d’expier les fautes de leur père. Je n’accepte pas que l’on juge toujours le passé avec les préjugés du présent ». Des historiens, Henri Rousso ou Jean-Marie Guillon, portent un jugement sévère sur cette déclaration qui est une inflexion mémorielle.

Ces dernières années, le discours de Jacques Chirac a été l’objet de fortes remises en cause. Il fallut constater, à partir des années 2000 et 2010, avec le Premier ministre Manuel Valls et Robert Badinter en 2014, devant la recrudescence des actes et des propos antisémites que la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français par Jacques Chirac et ses successeurs « n’a pas joué le rôle de bouclier contre l’antisémitisme ».

Dans son essai Le suicide français (2014), le journaliste, essayiste et homme politique d’extrême droite Eric Zemmour, défend l’idée que Pétain et le régime de Vichy ont sauvé les Juifs français durant l’Occupation. Il reprend la thèse de Robert Aron, celle de l’épée qu’aurait tenue De Gaulle, et du bouclier qu’aurait tenu Pétain, thèse complètement démontée par les historiens depuis les années 1970. Zemmour vise aussi le discours du Vel d’Hiv, considéré comme un discours de repentance, d’expiation et de culpabilité de la France. Marine Le Pen en avril 2017, reprend les propos du polémiste, et Emmanuel Macron, peu après sa réélection dénonce cette « nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme » sur lequel prospère l’antisémitisme.

Cette intéressante étude ouvre la voie à « une radiographie de l’histoire, de la mémoire et de la transmission de la Shoah depuis les trente dernières années en France ».