Le 8 mai 2015, François Hollande avait promis plus de transparence des archives dans le but de contribuer à lutter contre « le révisionnisme, l’altération de la mémoire, l’oubli et l’effacement ». La promesse fut tenue : Un arrêté ministériel publié au Journal officiel le 27 décembre 2015 ouvrit par dérogation générale certains fonds qui étaient encore soumis soit à des délais de communication, soit couverts par le secret Défense. Les fonds désormais ouverts sont les archives des juridictions d’exception de Vichy, celles des juridictions d’exception du Gouvernement provisoire de la République (les Cours de Justice), les archives de la police judiciaire de 1939 à 1945, et de 1945 à 1960 pour les affaires relatives à des faits de guerre survenus entre 1939 et 1945 (aux Archives nationales et départementales), les dossiers des tribunaux militaires et maritimes relatifs à des faits de guerre survenus entre 1939 et 1945 (conservés au ministère de la Défense et, pour partie, aux Archives nationales), les documents relatifs à la dénazification des zones françaises d’occupation en Allemagne et en Autriche (conservés au ministère des Affaires étrangères et du Développement international).

Un état de la recherche historique en cours et un outil pour les chercheurs

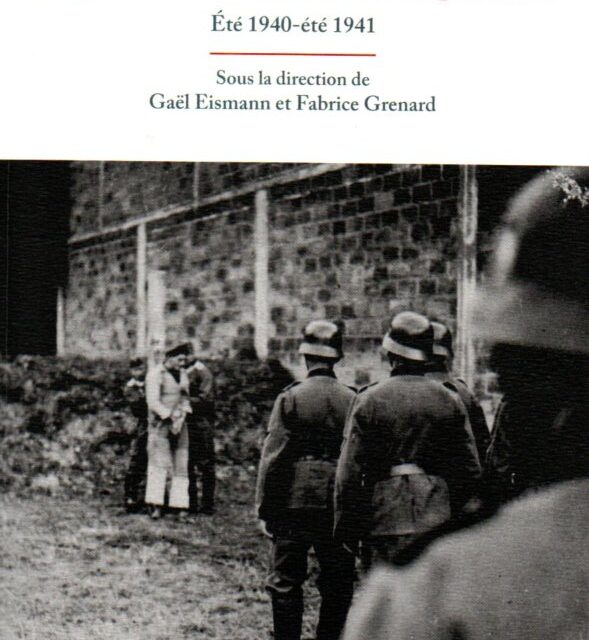

Directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, Fabrice Grenard, qui a codirigé avec Gaël Eismann les travaux du colloque, s’en félicite dans l’introduction de l’ouvrage : « Cette déclassification (…) a permis d’accéder aux derniers dossiers qui figuraient parmi les plus sensibles, notamment les archives dites de la « répression », à savoir les rapports de police ou de gendarmerie, les synthèses des renseignements généraux, les enquêtes judicaires pour ce qui concerne le régime de Vichy ainsi que les archives allemandes de l’Occupation en France qui ont pu être conservées à la fin de la guerre ».

Il s’agit d’un ouvrage collectif qui est issu d’un colloque scientifique coorganisé par la Fondation de la Résistance et l’université de Caen-Normandie, qui s’est tenu à Caen en décembre 2021. Il rassemble 12 communications, auxquelles s’ajoutent l’introduction de Fabrice Grenard et la conclusion d’Alya Aglan. Intervenantes et intervenants sont des historiennes et historiens spécialistes de l’histoire de l’Occupation et de la Résistance, universitaires, autrices et auteurs de thèses de doctorat d’histoire. Toutes les communications portent sur un des champs nouveaux de la recherche historique, les débuts de la Résistance, qualifiée de Résistance pionnière, ou de proto-Résistance, ou de Préhistoire de la Résistance. Toutes s’appuient sur des sources nouvelles, les archives des organismes de répression, celles de Vichy celles de l’Occupant. Toutes sont limitées à la première année de l’Occupation, qui s’arrête avec l’invasion de l’URSS et l’entrée complète du Parti communiste dans la Résistance. Cet ouvrage n’est pas directement tourné vers le grand public. Les communications sont assez brèves, claires mais denses, elles font toujours état avec précision des sources primaires utilisées, dans de nombreuses notes infrapaginales. Un tel ouvrage, dont on doit souligner, comme toujours avec les PUR, la grande qualité de mise en page, est à la fois un état de la recherche sur un thème précis, et un outil pour les chercheurs.

Eclairer un « angle mort de l’historiographie » et remettre en question les idées reçues

« La question des formes de désobéissance et des premières actions résistantes au cours des premiers mois de l’Occupation demeure un angle mort de l’historiographie » affirme d’emblée Fabrice Grenard. Cette première Résistance a toujours été négligée par les historiens, pour ses difficultés méthodologiques (peu de sources écrites et des témoignages parfois contradictoires), mais aussi parce que les formes ultérieures d’organisation et d’action, surtout militaires, ont été privilégiées. Essentielles, les sources nouvelles « doivent être utilisées avec précautions en raison de leur nature particulière et faire l’objet de critiques et de questionnements, comme toute source en histoire ». Avec ces précautions de méthode, qui sont l’application du métier d’historien, « l’utilisation des archives de la répression s’avère incontournable ». Elles permettent de repérer et de dater les premières formes de désobéissance, de dissidence et de résistance : « Elles permettent d’exhumer une nébuleuse complexe des modes de refus, au sein de laquelle il est possible de discerner la marque du féminin, et même les contours d’une résistance féminine spécifique ». Il s’agit là aussi d’un champ, sinon nouveau, du moins de plus en plus présent dans la recherche historique, abordé dans quasiment toutes les communications, même si une seule lui est uniquement consacrée.

Les travaux en cours remettent en question bon nombre d’idées reçues sur les débuts de la Résistance, « à savoir le fait que les premiers résistants étaient très peu nombreux, souvent des marginaux, très isolés, et surtout qu’ils étaient décalés du reste de la société, qui acceptait passivement l’Occupation. » On apprend grâce à ces recherches que « les actions de refus et de désobéissance ont été plus nombreuses et plus précoces que ce qui est habituellement avancé, contredisant donc quelque peu l’image qui s’est longtemps imposée depuis les travaux de Robert Paxton et de Philippe Burrin, celle d’un pays qui aurait globalement accepté son sort en 1940, sans manifester aucune forme d’opposition, voire se serait « accommodé » de la défaite et de l’Occupation ».

Il apparaît encore que la chronologie des premières formes de résistance n’est pas la même selon que l’on se trouve en zone occupée ou non. Ainsi la première partie de l’ouvrage (la moitié de l’ensemble en volume) porte-t-elle sur les premières formes d’action et de désobéissance envisagées du point de vue des différents acteurs de la répression, tandis que les seconde et troisième parties portent sur des études de cas locales « qui permettent de souligner à la fois un certain nombre de points communs mais aussi de spécificités dans des territoires aussi variés que le Nord-Pas-de-Calais, la Franche Comté, les Cévennes, la Haute-Savoie, l’Isère, ou encore la région marseillaise »

Les premières formes d’actions résistantes envisagées par les différents acteurs de la répression

Six communications composent cette première partie. Sans vouloir résumer le contenu précis de chacune, ce compte-rendu cherche à souligner les acquis et les pistes de réflexion ouvertes.

Traitant de la répression judiciaire allemande de la première résistance dans le ressort du commandant militaire allemand en France (MBF), Gaël Eismann montre que les tribunaux militaires allemands, utilisant exclusivement le droit pénal allemand, ont jugé des hommes et aussi beaucoup de femmes, pour trois infractions principales : le vol, la détention d’armes et les crimes d’intelligence avec l’ennemi (diffusion de propagande ennemie, tentative de rejoindre l’Angleterre, assistance prêtée aux soldats britanniques). Les tribunaux militaires commencent à juger des embryons d’organisation de résistance, impliquant de cinq à vingt accusés, prononçant près de 150 peines de mort dont plus de 50 sont exécutées avant le 22 juin 1941. Les femmes sont jugées moins sévèrement que les hommes mais les peines les plus lourdes peuvent leur être infligées s’il s’agit d’« actes de franc-tireur », d’intelligence avec l’ennemi et d’espionnage : tout ce qui menace directement la sécurité des troupes d’occupation. Les condamnations à mort sont de plus en plus nombreuses au fil des mois. Toutes les autres formes de désobéissance/résistance, détention d’armes, franchissement de lignes interdites, aide à des fugitifs, non respect du couvre-feu, falsification de papiers, sont punies de peines d’emprisonnement de moins de cinq ans. La détérioration du matériel militaire allemand est plus lourdement sanctionnée que la détention d’armes ou l’assistance aux fugitifs. Les tribunaux possèdent alors une réelle autonomie, et peuvent utiliser les circonstances atténuantes pour moduler et individualiser les peines, la grâce peut ensuite être accordée . L’Occupant qualifie de paisible cette première année d’occupation.

Historien des réseaux de résistance, Guillaume Pollack traite des débuts du MI6 en France occupée vus par les archives de la répression, à travers l’exemple du réseau George-France. Il s’appuie sur un document assez exceptionnel, une copie du jugement du tribunal militaire allemand qui jugea 34 agents tombés aux mains de l’ennemi à la suite d’une trahison, le 12 novembre 1942. Il peut ainsi exposer les conditions de création et de structuration du réseau, le rythme des recrutements, l’identité des agents et leur rôle dans le réseau. On apprend que les agents ont parlé et donné force détails, sans qu’on sache dans quelles circonstances. Il s’agit d’un réseau de renseignement anglais, pionnier dans la lutte clandestine en France occupée. Sa création est empirique ; son recrutement est pragmatique, mais surtout fonctionnaliste : on cherche à recruter des agents dont les professions leur permettront d’obtenir des renseignements. Alors que le MI6 refuse toujours l’accès à ses archives, celles de la répression sont ici essentielles.

Claire Andrieu, autrice d’une étude magistrale sur le sort des aviateurs abattus en Europe, revient sur la réception des aviateurs tombés en France. Des civils ordinaires, non préparés, doivent improviser face à l’arrivée inopinée d’un ou de plusieurs hommes tombés du ciel. Ce fait peut se dérouler en 194 et 1941, mais aussi et surtout beaucoup plus tard. Cette question est passionnante. Elle conduit à envisager l’épaisseur historique, avec les précédents des guerres de 1870 et surtout de 1914-1918 au cours de laquelle des civils, surtout dans le Nord de la France, eurent à aider des soldats anglais et créèrent des réseaux de passage, durement réprimés par les Allemands. Elle conduit aussi à considérer les réactions des civils face aux chutes d’aviateurs allemands avant l’armistice, en mai et juin 1940, et donc à interroger la date de début de la Résistance. Elle fut fixée par la France libre au 16 juin 1940, après beaucoup d’hésitations. Mais l’Occupant condamna à mort et exécuta ou déporta des civils français qui avaient lutté contre des aviateurs allemands en mai et début juin. L’Occupant ne reconnait pas le droit à la résistance à l’invasion. Par ailleurs, Claire Andrieu étudie le financement des filières d’aide aux aviateurs, par les résistants eux-mêmes, aidés par Londres dans un second temps, et le rôle des femmes dans ce type de résistance, qui fut essentiel, les Alliés ayant reconnu 30% de femmes parmi les 34 000 helpers de France.

Rémi Dalisson traite des pratiques de résistance culturelles et symboliques en France. Il montre que la subversion des fêtes nationales, et des nombreuses fêtes créées par Vichy dans le cadre de la Révolution nationale par une population opposée à l’Occupant et imprégnée de culture républicaine, fut précoce et massive. Cette « micro résistance festive » se diffuse du nord, où les manifestations sont d’abord bien plus nombreuses, vers le sud, inversant la tendance en 1942. Vichy et l’occupant font tout pour limiter et empêcher les rassemblements, mais les « manifestations subversives » se multiplient. Rémi Dalisson constate la profondeur de l’attachement républicain des Français et « la vitalité des pulsions de résistance dans la France en guerre ».

Jean-Jacques Gauthé, historien du scoutisme, étudie le scoutisme dans la Résistance pionnière, par l’exemple de l’Alsace et de la Moselle. Dans la France de 1939, le scoutisme « constitue un fait social majeur » avec plus de 150 000 jeunes garçons et filles organisés au sein de six associations dont environ 7 000 à 8 000 en Alsace-Moselle. Il présente trois petits groupes de scouts-guides engagés collectivement dans la Résistance pionnière, à Strasbourg, Sarrebourg et Metz, avec une forte proportion de filles ; des groupes actifs, dénoncés, démantelés par de dures condamnations. Il observe aussi des scouts et guides engagés à titre individuel dans des filières d’évasion.

Robin Leconte, qui a soutenu récemment une thèse que « les logiques d’allégeance, obéissance et désobéissance dans l’armée française entre 1940 et 1944 » se propose d’étudier Dissidence et répression pionnières après le discours du 17 juin 1940 dans le mandat français. Il montre que si l’annonce de Pétain de devoir cesser le combat a consterné et scandalisé officiers et soldats, si le refus de l’armistice et la volonté de continuer le combat ont été la réaction dominante, bien vite, les velléités de résistance se sont éteintes devant les rappels à l’ordre et la reprise en main par les cadres vichystes, et l’écrasante majorité a suivi « la voie de l’obéissance » : 706 dissidents sur 45 000 hommes. Ils passèrent en Palestine anglaise, furent qualifiés de déserteurs pour les hommes du rang et de traitres, pour leurs chefs, jugés et condamnés par des tribunaux militaires siégeant à Beyrouth, puis à Clermont-Ferrand et à Gannat, ou la cour martiale condamna à mort par contumace le capitaine Lorotte et le colonel de Larminat. Pour compenser leur absence, Vichy fit un gros effort de publicité de la sentence.

Variations régionales

Trois communications sont consacrées à des espaces de la zone occupée et annexée et trois autres à ceux de la zone sud.

Historien de la répression dans la « zone rattachée » du Nord-Pas-de-Calais, Laurent Thiery traite de la Résistance pionnière dans cette zone, et Catherine Lacour-Astol traite plus particulièrement de la question du genre, et donc de la place des femmes dans la Résistance pionnière, dans le même espace régional

La Résistance se manifeste précocement dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 500 civils sont envoyés devant les tribunaux militaires allemands dont 42 % pour des actes de résistance caractérisés, et près de 200 personnes sont déportées. Cependant seulement quatre peines de mort sont prononcées, dont aucune n’est appliquée : il s’agirait pour les nazis de se montrer modérés à l’égard d’une population appelée à rejoindre le Grand Reich.

L’aide aux soldats alliés est la première forme de résistance, qui s’explique par la présence de nombreux soldats cherchant à échapper à la captivité, et par les liens étroits de la population avec le peuple britannique depuis la Première Guerre mondiale. Il faut les héberger, les nourrir, les vêtir, leur procurer de faux papiers. Cette résistance spontanée et individuelle, conduit à la création des premières organisations. Puis ce seront les aviateurs tombés du ciel qu’il faudra aider. Viennent ensuite les sabotages, surtout de lignes de communications allemandes, et la détention d’armes. Les sabotages sont l’acte le plus sévèrement puni, deux fois plus durement que l’aide aux soldats anglais. Toutes les formes de « résistance passive », individuelle ou collective, même bénignes, nombreuses et très féminines, sont sévèrement sanctionnées. La presse régionale est muselée.

Les peines prononcées à l’encontre des femmes, pour les mêmes actes, sont plus légères que celles prononcées à l’encontre des hommes : « traduction d’un système de représentation patriarcale », mais aussi « ombre portée de 1914-1918, la répression ayant alors été violente et génératrice d’une coupure profonde avec l’Occupant ». Les femmes sont « en première ligne » dans l’aide aux soldats anglais : elles représentent la moitié des individus poursuivis. Elles agissent de manière individuelle et risquent la déportation, que subissent deux d’entre-elles dès novembre 1940. L’aide aux soldats anglais « a formé la matrice d’une résistance féminine spécifique, inscrite au cœur du foyer ».

Avec pour exemple la Franche-Comté, Cécile Vast, codirectrice du colloque, traite de la répression des premières formes de résistance dans un territoire frontalier divisé. La région est frontalière de la Suisse et du Reich, et partagée entre la zone occupée, pour l’essentiel, et la zone non occupée, dans le sud du Jura. Vichy est obsédé par « les menées antinationales », d’inspiration gaulliste ou communiste, au point de s’aveugler sur certaines réalités. « La notion même de « résistance » est totalement absente du champ lexical des préfets ». Les actes de résistance sont la contrepropagande (tracts, papillons, inscriptions), la détention d’armes, les petits sabotages. Les Allemands n’ont pas les mêmes priorités : ils répriment surtout les insultes, la détention d’armes, l’anglophilie, les filières d’évasion des prisonniers de guerre. Pour Vichy, le prisme idéologique l’emporte dans la répression ; pour les Allemands, c’est une logique de guerre qui l’emporte et ce qu’ils qualifient « d’actes de francs-tireurs » les préoccupent particulièrement

Abordant la situation en zone sud, Fabrice Grenard traite des autorités vichystes face à la résistance pionnière en Haute-Savoie. Ce département est souvent présenté comme l’un des territoires où le régime de Vichy aurait été le plus populaire, mais il est aussi celui qui vit naître l’un des tout premiers mouvements de zone sud, « Liberté », à l’initiative de François de Menton, réfugié dans son château familial de Menthon Saint-Bernard, au-dessus d’Annecy.

L’intérêt majeur de la communication est de « montrer comment les forces de l’ordre fantasment certaines formes de résistance qui dans les faits n’existent pas, alors qu’elles en sous-estiment considérablement d’autres, appelées pourtant à se développer et à jouer un rôle important dans la naissance d’une véritable résistance organisée ». Les autorités locales relèvent les graffitis et les distributions de tracts et les considèrent comme des actions isolées qui ne correspondent pas à l’état d’esprit de la population. Les rapports de police minimisent systématiquement la portée de ces actions. Les autorités soupçonnent les collégiens et lycéens, jugés irresponsables, les étrangers réfugiés, et les ouvriers là où il y en a. Elles s’alarment de la possible constitution d’une filière organisée visant à recruter pour l’Angleterre, en suscitant des désertions au sein de l’armée d’armistice. C’est un « pur fantasme ».

Par contre, « les policiers hauts-savoyards assistent quasiment en direct à la naissance de l’un des premiers mouvements de zone sud, dont ils suivent à la trace les différentes évolutions, tout en le laissant se développer et en adoptant aucune mesure à l’égard de celui qui en est le chef, François de Menthon ». Le n° 1 du journal ronéotypé Liberté apparaît en novembre 1940, et le n° 2, le mois suivant. Le professeur François de Menthon est vite soupçonné et surveillé. Néanmoins huit numéros paraissent entre janvier et novembre 1941. De Menthon est alors arrêté, transféré à Vichy, interrogé par le directeur adjoint des services de surveillance du territoire. Il avoue, explique que son action est patriotique, qu’il ne soutient ni De Gaulle, ni les Anglais, qu’il soutient Pétain et qu’il est anticommuniste. Il est remis en liberté ! Par la suite, il continue son action, est avec Henri Frenay à l’origine du mouvement Combat, se rallie au gaullisme en 1942, rejoint De Gaulle en 1943 : il est l’un des plus hauts responsables de la Résistance. Dans ce cas, les archives de la répression témoignent des erreurs d’appréciations importantes des enquêteurs, acteurs de la répression.

Olivier Vallade présente les tracts et inscriptions, premiers marqueurs de la Résistance en Isère, depuis les archives de la police et de la gendarmerie. Dans ce département, la propagande communiste est dominante, la propagande gaulliste, plus diffuse et plus tardive ; la diffusion est surtout urbaine. L’historiographie s’est focalisée sur les actions des groupes-francs et sur le maquis du Vercors, et en conséquence, « cette préhistoire des mouvements de résistance n’est donc pas encore écrite ».

Historien de la Résistance en Provence, Jean-Marie Guillon étudie les débuts de la Résistance dans la région marseillaise, avec pour problématique : « Que faire ? Partir ? Rester ? ». Comme ailleurs, les premières manifestations de résistance sont précoces et individuelles, écoute de la BBC, graffitis, diffusion de tracts. Mais l’important est que le littoral méditerranéen tient une place majeure dans la naissance des mouvements clandestins, Marseille et ses environs sont « l’incubateur » de la Résistance organisée, qu’il s’agisse du MLN d’Henri Frenay, de l’appel du général Cochet, de la « Dernière colonne » d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, des réseaux Pat O’Leary, Brutus, Mithridate, F2 ! Et pourtant cela ne se voit pas vraiment dans les archives policières et judiciaires. Ces groupes ne constituent pas encore une priorité pour la répression. Les autorités s’inquiètent surtout des départs outre-mer, en particulier des militaires.

Réfugiés, étrangers et français ont afflué sur le littoral ; beaucoup veulent gagner l’Angleterre, via l’Algérie et le Maroc. Les consulats sont nombreux, dispensateurs de visas, des associations d’aide aux réfugiés se constituent, la mieux connue étant celle de l’américain Varian Fry. Les services de police déjouent de nombreuses tentatives de départ par voie maritime, d’abord en s’emparant d’un bateau, puis surtout en prenant des lignes régulières avec de faux papiers, ou en embarquant clandestinement avec la complicité de membres de l’équipage, souvent rémunérés. Quand les candidats au départ sont pris, ils sont condamnés à quelques mois de prison par le tribunal maritime de Toulon.

C’est dans ces circonstances que Pierre Bénouville et René Hardy se sont connus, nouant une amitié dont les répercussions se feront sentir jusqu’à la tragédie de Caluire et l’arrestation de Jean Moulin. Finalement, ils décidèrent de rester en France pour agir au sein de ce qui deviendra la Résistance intérieure. D’autres estimèrent que le « vrai »combat était celui du champ de bataille et rejoignirent les FFL. Mais Jean-Marie Guillon se pose une autre question : et les autres ? En effet, lorsqu’il le peut, à partie des noms de ceux qui furent arrêtés sur le départ et emprisonnés à Toulon ou ailleurs, ils cherchent ce qu’ils sont devenus par la suite. Et il constate que les trois-quarts d’entre eux n’apparaissent plus nulle part. « Alors, résistants ? Pas résistants ? Que les parcours des individus n’aient rien de linéaire trouble peut-être l’image que l’on se fait de la Résistance. Mais pourquoi vouloir étiqueter ? Ce qui est assuré, n’est-ce pas qu’ils ont participé à un moment de la construction de ce qui, peu à peu, devenait la Résistance ? »

Il revient à Alya Aglan de conclure l’ouvrage. Retenons qu’elle souligne les trois objectifs majeurs de cette publication collective :

- Donner à voir des individus engagés dans la Résistance, des parcours individuels, grâce aux archives des multiples services de répression, français et allemands, et un moment particulier, l’invention de la Résistance.

- Eclairer l’histoire de localités et de régions. « Dans ce temps très particulier de l’année 1940-1941, la résistance en devenir, qui n’est qu’à l’état de promesse, émerge spontanément dans certaines régions, notamment celles qui se trouvent proches des frontières».

- Resituer les enjeux de la répression des actes de résistance parmi les questions plus fondamentales. La « sempiternelle question du poids militaire de la Résistance rapporté aux forces alliées qui débarquent en Normandie et en Provence au printemps et à l’été 1944, désormais anachronique et obsolète, tend à s’effacer au profit d’une vision plus vaste et plus complexe (…) La répression (…) vient fournir la preuve que la Résistance pose problème aux occupants comme au régime de Vichy qui prennent très au sérieux la menace qu’elle représente pour l’ordre nouveau dès 1940″.