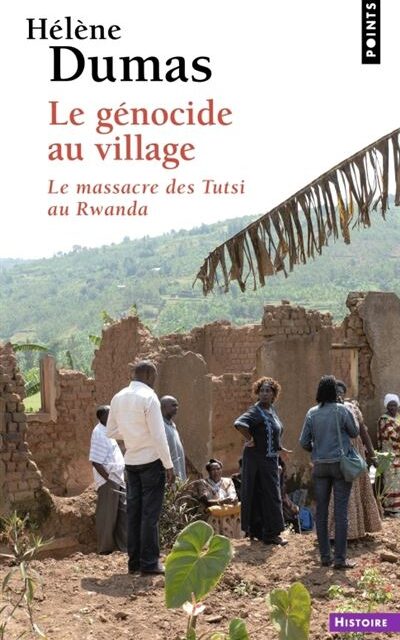

Le génocide au village, le massacre des Tutsi au Rwanda d’Hélène DumasHistorienne, chargée de recherche CNRS au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron, elle est l’autrice de Sans ciel ni terre(La Découverte, 2020, Prix lycéen du livre d’histoire de Blois 2021), est d’ores et déjà un classique de l’historiographie. La présente réédition intervient, comme cela est souligné dans la postface inédite, trente ans après cette ultime tentative d’extermination d’un groupe humain, vingt ans après le premier voyage de l’historienne au Rwanda et dix ans après l’écriture de ce livre issu de sa thèse intitulée Juger le génocide sur les collines : une étude des procès gacaca au Rwanda (2006-2012) soutenue en 2013 sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau qui signe ici une préface particulièrement intéressante. Il y écrit qu’ « un tel livre explique ce qui ne peut tout à fait se comprendre ; il fait comprendre ce qui ne peut tout à fait s’expliquer ». C’est bien pour cela que cette lecture semble indispensable, bien sûr afin de mieux comprendre les tueries de masse qui ont eu lieu durant le printemps 1994, mais aussi pour le brillant travail, l’honnêteté intellectuelle, la délicatesse de l’analyse et l’écriture lumineuse de son auteure. Un classique à lire ou à relire dans cette édition de poche !

Saisir la radicalité du génocide au « ras-du-sol »

Se revendiquant de la microstoria, Hélène Dumas propose une « histoire au ras-du-sol » en analysant avec rigueur et précision l’exemple de la commune de Shyorongi située à une dizaine de kilomètres au nord de Kigali. Dans l’introduction, l’historienne s’inscrit pleinement dans ce courant historique qui s’attache aux lieux, aux acteurs et aux faits. Le titre n’est pas s’en rappeler Le village des « cannibales » d’Alain Corbin, une enquête sur le crime de Hautefaye en 1870 né de la fureur paysanne dans le Périgord. Ici, le lecteur ne trouvera donc pas une synthèse généraliste sur le génocide des Tutsi, la démarche se veut autre. Elle propose d’approcher le quotidien au plus près afin d’essayer de comprendre comment, au cœur d’une « colline entre mille », dans ce village ordinaire, les liens sociaux anciens se sont distendus et les barrières morales sont tombées laissant place à une animalisation et une brutalisation inouïes se déployant jusque dans les lieux sacrés, comme les églises et les temples. Se révèle alors aux yeux du lecteur la très grande proximité géographique, sociale, familiale des bourreaux et de leurs victimes qui fait la singularité radicale de ce « génocide de proximité ».

Une enquête de proximité et de terrain

L’ouvrage d’Hélène Dumas est le fruit d’un travail d’une dizaine d’années à Shyorongi. Il se nourrit principalement des témoignages issus d’entretiens avec des témoins, des victimes et des bourreaux, dont la compréhension est facilitée par sa maîtrise du kinyarwanda, mais surtout de l’analyse des procès gacaca auxquels elle a assisté de 2005 à 2010. L’exploitation d’archives judiciaires afin de reconstituer une histoire rappellent bien sûr les travaux de Christopher Browning ou de Jan T.Gross à propos des tueries des communautés juives polonaises durant la Seconde Guerre mondiale.

Ainsi, les audiences gacaca sont placées dans une proximité temporelle, topographique et sociale avec le génocide : les procès se déroulent sur les lieux du crime, les victimes et les bourreaux qui se font face sont d’anciens voisins et les juges en ont été les témoins directs. Pour Hélène Dumas, « c’est dans ce cadre si particulier que s’élaborent les récits du passé, récits mosaïques tressés à partir des voix de l’ensemble des acteurs. (…) En rassemblant tous les acteurs du génocide dans l’unique espace-temps du procès, les gacaca offrent une arène pour la reconstitution des mécanismes d’exécution des massacres au sein des communautés de voisinage et permettent de lever le voile sur la mise en œuvre des tueries. »

L’historienne a aussi parcouru, observé et ressenti physiquement les lieux de l’extermination. Par l’analyse de ces paysages où les traces des massacres ne sont plus vraiment visibles, elle propose une « géographie de la disparition » et une manière de lire le génocide « par le vide ». Le premier chapitre « Repérer » se concentre ainsi sur ces traces immatérielles des disparus, les collines remodelées par les maisons détruites et les champs abandonnés. Parcourant le territoire de Shyorongi, des hauteurs de la colline de Nyarusange au rive du fleuve Nyabarongo en passant par le site de l’église de Rusiga, l’historienne ne peut que constater, non sans émotion, l’aboutissement ultime du génocide, « l’entreprise d’éradication ayant gagné jusqu’à l’espace ».

L’importance de saisir le « temps d’avant », une modulation locale de la grande histoire

Dans la chapitre 2 « Voisiner », Hélène Dumas décrit, avec minutie et sous les traits dominants de l’harmonie, la vie d’avant à Shyorongi. Pour elle, « grande misère ou revanche sociale ne sont jamais invoquées par les acteurs. D’autre part, les nombreux mariages mixtes et la présence d’hommes tutsi à la tête des entités administratives locales ne permettent pas non plus d’avancer une explication en termes de haine ethnique immémoriale« . Ce chapitre nous fait entrer dans l’intimité des familles et de la violence qui s’exercera. L’intimité protectrice n’endiguera pas le meurtre, au contraire, c’est au cœur des familles qu’il trouvera ses relais les plus efficaces.

Le génocide s’inscrit aussi dans un contexte plus général. Entre 1990 et 1994, deux logiques meurtrières convergent progressivement ; l’une issue du discours raciste de l’époque coloniale érigé en système de gouvernement par les deux républiques du Rwanda indépendant, l’autre du conflit armé entre les Forces armées rwandaises (FAR) et le Front patriotique rwandais (FPR) depuis le 1er octobre 1990. Avec les premières offensives du FPR depuis l’Ouganda, la propagande finit de modeler les imaginaires racistes. Les Tutsi sont transformés en inyenzi, en « cafards » qui infiltrent le territoire et qu’il faut donc exterminer. Se met aussi en place un programme d’autodéfense « civile » avec des distributions d’armes dans les communes. Les voisins sont prêts à tuer.

Le génocide au village, à travers l’exemple de Shyorongi, propose donc une lecture conjointe du conflit et du massacre nous donnant à penser l’interrelation entre guerre et génocide. Mais, si la guerre a rendu possible le génocide à partir de 1990, elle ne l’a pas pour autant rendu inévitable, « rien n’inscrivait l’histoire de Shyorongi dans une forme d’extrémisme héréditaire ».

La question de la responsabilité, le large spectre des acteurs

Les chapitres 3 et 4 « Ordonner » et « Tuer ses voisins » permettent de saisir, à l’échelle d’une commune, la conjonction d’une dynamique verticale, impulsée par l’État, et d’une logique horizontale de pogroms au sein des communautés de voisins. C’est elle qui a permis la mise en route de dynamiques d’exécution au caractère fulgurant. L’historienne souligne « l’autonomie meurtrière des voisins » et ainsi la responsabilité des tueurs, les « grands » mais aussi les « petits », qu’ils soient des miliciens ou des intellectuels.

La conjonction des deux logiques explique donc que ces massacres ne furent pas perpétrés dans une fureur incontrôlée : les souffrances « raffinées » qui furent infligées aux victimes étaient chargées de sens. Sur les collines, les tueurs ne répondirent ni mécaniquement ni uniformément aux mots d’ordre meurtriers professés par les dépositaires de l’autorité étatique. Ainsi, Hélène Dumas nous éclaire sur l’ampleur de la participation et de »l’intelligence » populaires, ainsi que sur le rôle des imaginaires de guerre défensive et d’animalisation des victimes qui ont animé les tueurs.

Des perspectives historiographiques multiples

Hélène Dumas conclue ce livre en évoquant l’immensité des chantiers historiographiques qu’il reste à ouvrir ou à poursuivre à propos du décloisonnement de la guerre et du génocide, de la culture « matérielle » des tueurs à propos des armes afin de nuancer l’image du « génocide à la machette », des différents cercles familiaux atteints par les violences (les familles recomposées ou les enfants issus de mariages mixtes), des enfants en général qui sont la majorité des victimes mais aussi des rescapés et enfin des « Justes » qui sont à l’origine d’actes de sauvetage qui contrastent avec la traditionnelle binarité ethnique entre Hutu et Tutsi.

A propos des ouvrages traitant du génocide des Tutsis, les Clionautes ont publié plusieurs CR :

Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis (1994-2006)