Les éditions du Septentrion lancent une revue historique. Ce premier numéro est consacré au départ vers la Nouvelle-France, alors colonie naissante.

Un dossier d’une cinquantaine de pages, Partir en Nouvelle-France, présente les parcours migratoires de ces hommes huguenots ou catholiques, religieux ou artisans et laboureurs, soldats, marins, pêcheurs, quelques fois en famille. Après un voyage souvent difficile, les colons ont à défricher des terres nouvelles et à affronter l’hiver canadien.

Gervais Carpin décrit son parcours d’historien à la découverte de la naissance d’un peuple qui en peu de temps, une seule génération est devenu un peuple différent de celui du royaume de France. Sa thèse, Le Réseau du Canada, parue en 2001, porte sur l’étude du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France (1628-1662). Travaillant sur les engagés, l’article décrit les voies d’accès pour émigrer et les réseaux de communication à travers la France entière, les relations d’amitié, de famille, de voisinage ou de profession qui peuvent expliquer la décision de migrer. Il montre l’importance de La Rochelle dans cette migration, mais regrette que les archives brûlées de Dieppe ne permettent pas le même travail. Il montre aussi la présence et le rôle des institutions religieuses dans l’engagement de volontaires et le contrôle des migrants protestants. Il compare le faible attrait de la colonie française par rapport à la colonie anglaise et la situation de la Compagnie de la Nouvelle-France, crée en 1627 par Richelieu avant la reprise en main par le roi sous Colbert. C’est cette seconde période qui permet une augmentation relative des passages notamment avec le Régiment de Carignan et l’envoi des Filles du RoiLa Société d’histoire des Filles du Roy a fait une étude approfondie de cette migration : Les Filles du Roy pionnières de Montréal ( 2017), Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de La Prairie (2019), Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de Repentigny (2021), Les Filles du Roy – pionnières des seigneuries de Varennes et de Verchères (2022), Les filles du Roy pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud (2022). Ces migrations du XVIIe siècle constitue la base de peuplement, on les retrouve dans les grandes lignées québécoises actuelles.

Les huguenots et la Nouvelle-France sont, pour Didier Poton, des acteurs incontournables de l’histoire de la Nouvelle-France. L’amiral de Coligny s’est, très vite intéressé à la colonisation (guerre de course à partir de La Rochelle, tentative au Brésil, projet de Philippe Duplessis-Mornay). Les premiers voyages vers le Canada sont à l’initiative des protestants : le monopole de la traite des fourrures est octroyé, par Henri IV à un gentilhomme protestant Pierre de Chauvin, un premier essai infructueux malgré la construction d’une habitation à Tadoussac. Il est ensuite transféré à un autre protestant, en 1603, Pierre Dugua de Mons. Après l’assassinat d’Henri IV, si les marchands protestants normands et saintongeais continuent à être très présente dans l’armement des navires pour la colonie, Champlain fait le choix de soutenir l’implantation des congrégations catholiques. Leur influence décline et ils se replient sur Port-Royal en Acadie et les campagnes de pêche sur les bancs de Terre-Neuve. En 1627, Richelieu crée la création de la Compagnie des Cent-Associés, sa charte précise « de peupler ladite colonie de naturels français catholiques »citation p. 25. Si elle interdit aux protestants de s’établir, elle ne leur interdit pas de commercer, notamment dans la traite des fourrures. On voit se créer des compagnies qui associent catholiques et protestants, leur activité est indispensable à la vie de la colonie. Une ordonnance du Conseil de Québec, en 1676 stipule que « les protestants n’ont pas le droit de s’assembler pour l’exercice de leur religion sous peine de châtiment […] pourront venir l’été et passer l’hiver à condition qu’ils ne suscitent pas de scandales. »citation p. 26 . En effet, il faut des hommes pour peupler la colonie même si leur nombre est difficile à établir, entre 5 et 7 % des habitants au début du XVIIIe siècle. Certains se livrent à la traite avec les Amérindiens, ils sont coureurs des boisUn livre de piété maritime huguenot, cité par l’auteur et daté de 1661 contient une longue prière est consacrée à la réussite du troc.. Leur présence se maintient, les autorités font appel aux armateurs protestants lors de la guerre de Sept Ans. Après le traité de Paris, les autorités britanniques reconnaissent la liberté du culte protestant le 10 août 1764. Les armateurs rochelais vont, petit à petit se tourner vers la traite négrière.

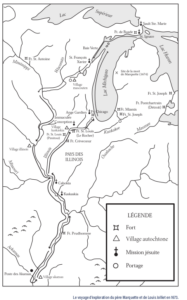

Éric Thierry aborde la question des missions catholiques à partir d’un exemple : Partir en mission en Nouvelle-France, l’exemple du jésuite Jacques Marquette. On suit sa vie depuis sa naissance, à Laon le 1er juin 1637 dans une famille de notables, son passage au collège jésuite de Reims. Son éducation le destinait à la vie religieuse, il entre en noviciat le 7 octobre 1654, à Nancy, il a alors 17 ans. Entré à l’université jésuite de Pont-à-Mousson en 1657 pour parfaire sa formation pour devenir enseignant au collège de Reims. Ordonné prêtre en 1666 et embarque dans le port de La Rochelle en mai de la même année. Il débarque à Québec le 20 septembre 1666, il est logé au collège des jésuites avant d’aller à Trois-Rivières où il est attendu pour apprendre des langues autochtones : le montagnais et l’algonquin. En août 1668, il est chargé de fonder la mission de Sainte-Marie-du-Sault. Un important carrefour pour les échanges commerciaux entre les nations autochtones. On suit le père Marquette dans ses voyages avec les convertis dans la région des grands lacs puis avec Louis Jolliet qui a été chargé, par l’intendant Jean Talon, de descendre le Mississippi. Le nom de « Messipi », d’après l’ojibwa misiziibi signifie « grand fleuve ». (P. 38).

Lors de cette expédition, le père Marquette rédige des notes sur la géographie, la faune et la flore dont les plantes médicinales.

Une longue expédition, le 17 juillet, c’est le retour en remontant la rivière des Illinois, un affluent du Mississippi, le portage de Chicago puis le lac Michigan.

En octobre 1674, le père Marquette commence un nouveau voyage au pays des Illinois. Il meurt, le 18 mai 1675, en pleine forêt.

Les frères Mallet en Acadie, deux pêcheurs au destin particulier. Nous sommes au XVIIIe siècle, Marc-André Comeau reprend l’ouvrage, publié en 2021 par les Editions du septentrion, Pêcheur normand, famille métisse – Genèse de l’installation d’une famille de pêcheurs, les Mallet d’Acadie, à la baie des Chaleurs 1680-1763. L’auteur décrit la famille, originaire de Basse-Normandie, la carrière maritime de Jean Mallet et de ses fils, la travail de la morue par Jean Mallet dans une sécherie de morue de l’île Saint-Pierre, près de Terre-Neuve. François, le premier des fils, s’engage à 20 ans pour son premier voyage à Terre-Neuve. C’est l’occasion, pour le lecteur, de découvrir le commerce triangulaire, celui de la morue sèche de la côte atlantique française au golfe du Saint-Laurent puis à destination la Méditerranée, pour la vente et retour avec du fret vers le port d’armement.

Certains pêcheurs hivernent sur l’île Royale ou à Gaspé, les conditions de vie et de rémunérations sont difficiles. Malgré tout, François Mallet s’installe à Grande-Rivière et fonde une famille avec Madeleine Larocque, fille d’un Français et d’une métisse. Son jeune frère, prénommé lui aussi François, apparaît dans les listes d’embarquement dans les années 1740, installé à l’Île Royale. Le sort de la famille est bouleversé par la guerre de Sept Ans, la chute de Louisbourg (1758). Le rêve acadien est terminé.

Sur les traces des immigrants qui se marient dans la vallée du Saint-Laurent pendant la première moitié du XVIIIe siècle, Samantha Rompillon-Tran présente les éléments de sa thèsSamantha Rompillon-Tran a préparé un doctorat d’histoire à l’Université Laval. La soutenance a eu lieu en 2013 sous la présidence de Jacques Mathieu..

A partir d’un important corpus d’actes et de contrats de mariage (2 227 personnes), elle dresse le portait de l’immigrant au moment de ses noces. Très largement natifs de France, sur 2181 actes, seuls 46 unissent deux immigrants. Venus de toutes les provinces, nombreux ceux qui viennent de l’arrière-pays des ports d’embarquement sur l’Atlantique et la Manche ou d’Île-de-France. Outre l’origine géographique, l’autrice décrit les professions. Un tiers seulement des mariés signent leur acte de mariage.

Les immigrants se marient plus âgés que les colons déjà installés, avec des Canadiennes célibataires ou veuves. L’autrice illustre son propos avec quelques exemples. Alors que la majorité des mariages ont lieu à Québec ou à Montréal, elle suit l’itinéraire post-matrimonial dans la vallée du Saint-Laurent.

Samantha Rompillon-Tran conclut sur un constat : « la quasi-totalité des immigrants reste dans la colonie. En effet, seuls 108 couples poursuivent leur vie en dehors de la vallée du Saint-Laurent, soit seulement 6 % des ménages suivis. »Citation p. 59.

Rubriques

Laurent Veyssière montre comment Henri-Raymond Casgrain est à l’origine du roman national québécois. L’œuvre d’Henri-Raymond Casgrain s’inscrit dans le courant du clergé ultramontain. Il publie, en 1891 Montcalm et Lévis en réponse au Montcalm and Wolfe de Francis Parkman. Même s’il connaît « l’école positiviste », son ouvrage demeure un livre partisan, patriote et catholique.

Le drapeau de Carillon, Dave Noël étudie ce symbole du fleurdelisé québécois. Ce morceau d’étoffe conservé au Musée de la civilisation de Québec aurait, d’après la tradition, été déployé lors de la bataille des plaines d’Abraham. L’auteur en retrace d’histoire. L’actuel drapeau de la province de Québec, inspiré de celui de Carillon est dû à l’abbé Elphège Filiatrault et hissé sur le presbytère de Saint-Jude en 1902.

La commémoration de la bataille du Long-Sault (1660) est évoquée par par Patrice Groulx. Un monument montréalais, au parc La Fontaine, est consacré à cette défaite, en mai 1660, de 40 Wendats (Hurons), 4 Anichinabés (Algonquins) et 17 Français face à 700 Haudénosaunés (Iroquois), au Long-Sault sur la rivière des Outaouais. L’auteur revient sur l’évenement de 1660 dans le contexte de la menace iroquoise. C’est au milieu du XIXe siècle que le souvenir de ce combat est réactivé par la découverte d’un manuscrit sulpicien qui en fait un récit héroïque. Et la contexte de cette époque où s’écrivent les grands récits nationaux. Le récit qui fait d’Adam Dollard Des Ormeaux le héros de cette histoire, un passage obligé des manuels scolaires dans tout la Canada. Patrice Groulx montre les exploitations politiques de la bataille, ou plutôt de son récit, jusqu’à aujourd’hui.

Un premier numéro réussi pour cette jeune revue, à qui on souhaite un bel avenir.