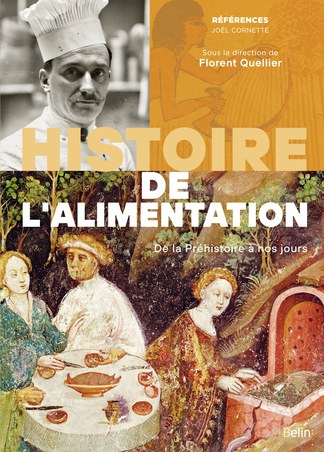

L’historiographie de l’alimentation, lato sensu, et, plus spécifiquement, du fait culinaire, entendu comme « faire, écrire et penser la cuisine » (p. 8), est foisonnante. Vingt-cinq ans après la somme Histoire de l’alimentation, Paris, Fayard, 1996, 915 p. coordonnée par le regretté Jean-Louis Flandrin et le toujours actif Massimo Montanari, une nouvelle synthèse, également de très grande qualité, nous est donnée à lire par les éditions Belin. L’ouvrage dirigé par Florent Quellier, éminent spécialiste de l’histoire de l’alimentation à l’époque moderne, embrasse un horizon large qui court de la Préhistoire à nos jours et couvre une aire géographique quelque peu « européocentrée ».

S’alimenter aux temps préhistoriques

Deux chapitres consacrés à la Préhistoire permettent de faire le point sur les dernières avancées de la recherche. Tributaires des données exploitables, c’est-à-dire, dans d’écrasantes proportions, des restes fossiles d’animaux, les auteures Partie I, Chapitre I, L’alimentation au Paléolithique et au Mésolithique, par Sandrine Costamagno et Camille Daujeard, pp. 13-37 ont mis l’accent sur l’aspect carné de l’alimentation des Hommes du Paléolithique : viande des grands herbivores, chassés ou charognés, mais également petites proies, variées, dont la chair de certaines est séchée ou fumée pour se constituer des provisions hivernales. Dans l’animal, tout est consommé (encore qu’on n’appréhende que difficilement les modes de cuisson) et, comme l’indique l’état de fragmentation intense de certains ossements, les hommes d’alors avaient une prédilection pour la moëlle osseuse. Cela dit, on devine que la diète des hommes préhistoriques incorporait également des aliments non carnés, même si la part des végétaux reste encore bien mal connue.

Cette part augmente cependant significativement à la faveur du processus de néolithisation, autrement dit le passage très progressif d’un mode de vie fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette à un mode de vie structuré autour de l’agriculture et/ou de l’élevage. Transition très progressive car les différents groupes néolithiques continuent de chasser le grand gibier, tout en expérimentant l’élevage. Dans une grande partie de l’Europe néolithique, l’agriculture et l’élevage étant fortement intégrés, les cultivateurs peuvent obtenir des rendements élevés en céréales et légumineuses. Cela n’empêche pas les sociétés de continuer à collecter des plantes sauvages, qui fournissent leur lot indispensable de vitamines et de minéraux.

Ce sont toutefois les mondes anciens (Mésopotamie, Egypte, Grèce, Rome) et médiévaux (depuis l’Antiquité tardive jusqu’à la fin du Moyen Âge) qui se taillent la part du lion, couvrant près des deux-tiers du volume.

De quelques conceptions de l’être mangeur

S’alimenter est une nécessité vitale : pourtant, elle ne se conçoit pas de la même façon d’une aire géographique à une autre. Globalement, les conceptions médicales anciennes, à l’instar du « corpus hippocratique » Au cours des années 420 à 370 avant notre ère, Hippocrate et ses élèves rassemblent une soixantaine de traités, connus sous l’expression de « corpus hippocratique », qui forment une somme considérable de données médicales relatives à l’alimentation en vigueur dans le monde gréco-romain, font de l’alimentation « un élément déterminant de l’équilibre corporel et de la santé » (p. 238) : ainsi, en vertu de la théorie des humeurs, qui domine globalement les conceptions médicales jusqu’au XVIIIè siècle, on conseille au patient d’ingérer des aliments aux caractéristiques contraires aux siennes afin d’éviter l’apparition d’un déséquilibre, exprimé sous la forme de la maladie.

Dans l’Egypte pharaonique, on notera toutefois une conception particulière : comme l’homme est un être originellement parfait, il doit, par la nourriture, lutter contre son inéluctable dégradation liée au temps qui passe. Il doit « manger » (ounem), c’est-à-dire « se restaurer » afin que l’organisme retrouve son état de pureté originel : ainsi, au lendemain immédiat d’une nuit qui l’a contraint à cesser de s’alimenter, l’Egyptien doit prendre son « lave bouche », sans doute le repas le plus important des trois qui ponctuent sa journée. Bien sûr, si l’Egyptien doit manger, il doit le faire sans excès : il doit en effet maîtriser son ventre, considéré comme « l’organe moteur des excès alimentaires et sexuels », par opposition au « cœur, siège de l’intelligence et de la moralité » (p. 159)…

A la fin du Moyen Âge, la médecine « hippocratique » estime qu’il convient d’adapter la nourriture en fonction de son rang social : comme l’estomac, supposé grossier, des paysans et de certains artisans, n’a, de ce fait, aucune difficulté à digérer, ils se doivent de consommer des aliments lourds et nourrissants. Ce qui n’est pas le cas des nobles et des hommes d’études en général qui, vu leur estomac plus délicat, doivent absorber une nourriture plus légère… Olivier de Serres, dans son Théâtre d’agriculture (1610), ne dit pas autre chose quand il classe les denrées en fonction du statut social. Comme l’indique Florent Quellier : « Afin de respecter le bon fonctionnement d’une société comprise, non comme un agrégat d’individus, mais comme un corps constitué de communautés, chacun doit s’alimenter selon son rang social. » (p. 612)

Le « quotidien » de la table antique

Le « blé », autrement dit toute la gamme des céréales, depuis l’orge au froment, constitue la base alimentaire des sociétés, depuis l’Antiquité jusqu’à des époques avancées de l’ère contemporaine. Leur importance commande, pour les grandes cités antiques en particulier, leur importation sur de longues distances : en année normale, Athènes importe, principalement de Libye, de Sicile et du Pont, les deux-tiers des céréales consommées par ses habitants. Quant à Rome, elle a mis en place, à la fin du règne d’Auguste, une préfecture de l’Annone destinée à importer (via le port d’Ostie), rassembler et stocker le blé dans l’Urbs afin d’en assurer une distribution régulière aux citoyens et assurer ainsi la paix sociale au sein de la cité. Ce ravitaillement nécessaire, qui prend ailleurs, en Italie comme dans les autres provinces, d’autres formes que l’Annone propre à la ville de Rome, vise à préserver la paix sociale.

En fonction de son niveau de fortune et de son lieu de résidence, on ne consomme pas de la viande tout le temps, ni dans les mêmes proportions, ni les mêmes espèces. En Mésopotamie, en Egypte et à Rome, les porcs font l’objet d’un élevage non négligeable pour en tirer une viande (et une graisse) des plus prisées. Vaches et bœufs servent d’abord comme animaux de trait en Mésopotamie alors qu’ils constituent en Egypte la viande la plus appréciée de ceux qui peuvent en consommer. A Rome, le bœuf, malgré sa place dans les grands sacrifices publics, n’est guère prisé. En Grèce, contrairement à ce qu’on peut lire parfois, on consomme de la viande en dehors de celle issue des sacrifices comme l’indiquent « la grande variété des plats à base de viande et les multiples formes de boudins et de saucisses » (p. 178), surtout sèches, dont raffolent les Grecs.

C’est d’ailleurs en Grèce qu’a été inventée la première diététique athlétique carnée, semble-t-il au VIè siècle avant notre ère par un végétarien : Pythagore ! La viande aurait, en effet, comme vertus de « fournir, à court terme, l’énergie nécessaire à l’effort quotidien » et « de contribuer, à long terme, à construire le corps de l’athlète » (p. 248). Autant dire que les philosophes et les médecins ne cautionnent pas ce mode de vie qui conduit à un « déséquilibre corporel » (p. 252).

Les gros mangeurs de viande se plaisent par ailleurs à consommer des morceaux ou des espèces assez particuliers : la « vulve » (en fait, la matrice) de truie, considérée comme le « sommet de l’ordre alimentaire grec » (p. 262) ou le loir, ce rongeur dont les Romains qui l’élèvent apprécient beaucoup la chair.

Quant au poisson, les espèces consommées signent la distinction sociale : en Egypte, les eaux du Nil permettent d’approvisionner abondamment la table mais certaines espèces, comme le silure, sont réservées aux ouvriers chargés de la construction des pyramides ; en Grèce, le poisson frais de qualité, comme le thon ou le bar, n’est consommé que par les riches, les moins fortunés se contentant de salaisons ou de variétés moins prisées comme la sardine ou l’anchois qualifié, lui, de « nourriture de mendiants » à Athènes ; à Rome, on raffole de la murène, à la chair grasse et sans arêtes.

Le poisson entre par ailleurs dans la composition de sauces, comme le garum, condiment de base de la cuisine romaine : « A l’instar du ketchup, qui symbolise le tropisme américain pour le goût sucré, le garum révèle l’amour des Romains pour le salé » (p. 344). Et, plus généralement, leur goût prononcé pour les saveurs fortes, comme l’indique l’usage abondant du poivre ou du vinaigre.

La consommation des mets est accompagnée d’eau ou de boissons « alcoolisées », comme le vin ou la bière. En Mésopotamie, la bière d’orge semble la boisson la plus habituelle. En Egypte, on boit de l’eau (du Nil, par exemple, à condition de la décanter…) mais aussi du vin : les Egyptiens cultivent la vigne et les pharaons sont amateurs de shedeh, un vin cuit auquel on prêtait des vertus antiseptiques… si bien que les momificateurs en imprégnaient les bandelettes des momies ! En Grèce, on boit le vin, don de Dionysos ; encore cela concerne-t-il en réalité plutôt les élites qui le boivent dans le cadre du « symposion » (« réunion de buveurs »), qui entre dans le cadre du dîner (le deipnon, équivalent de la cena chez les Romains), temps alimentaire le plus important, avec le déjeuner (ariston). Le reste de la population consomme d’autres boissons alcoolisées, à base de raisin, de miel ou de céréales. On boit le vin en compagnie, avec mesure et en le mélangeant à de l’eau dans une coupe à cet effet : le cratère.

Les Romains, contrairement aux Grecs, n’attendent pas la fin du repas pour boire le vin ; ils en consomment dès le début. Et, pour eux, point d’obligation à couper le vin avec de l’eau. Au contraire des Romains les plus aisés qui consomment de grands crus, qu’on sait faire vieillir (au contraire du Moyen âge) pour leur permettre d’atteindre un âge respectable, la majorité de la population romaine doit se contenter d’un vin de mauvaise qualité, comme le vin de marc qui ne se conserve pas plus de trois mois…

Affirmer son identité par la critique ou le rejet du « goût des Autres »

Il est convenu de noter le rôle identitaire joué pour la nourriture : par la caricature ou le mépris des choix alimentaires des autres, on cherche à s’en distinguer pour étayer une prétendue supériorité. Les Egyptiens déprécient ainsi la gastronomie nubienne réputée indigente. Les Grecs, par la mise en avant de la culture des céréales, de la vigne et de l’olivier, affirment leur condition d’agriculteurs, par opposition aux Barbares réputés nomades, mangeurs de viande et buveurs de lait (ce qui n’empêche pas les Grecs de manger de la viande et d’inclure dans leur diète des produits laitiers, en particulier du fromage de chèvre ou de brebis). Par ailleurs, chez les Grecs, la bière, qu’ils ne connaissent pas, est associée à la barbarie. Et, s’il leur arrive de boire du vin, les Barbares le boivent pur, à l’instar des Scythes : les Grecs ne disent-ils d’ailleurs pas « boire comme un Scythe » (skythizein) ?

Quant aux Romains, s’ils reprennent volontiers certains des éléments du discours grec sur les Barbares, ils n’associent pourtant pas le vin pur à la barbarie. L’opposition perçue entre « civilisation » et « barbarie » peut prendre chez eux des formes parfois assez extrêmes : ainsi, lorsque Caracalla fait servir, lors de son banquet de noces en 202, des plats « à la royale », à base de viandes cuites, et des plats « à la barbare », intégrant viandes crues et animaux vivants. Christophe Badel, professeur d’histoire romaine à l’université Rennes-II, veut y voir un symbole de « l’universalisme de la domination impériale, appelée à intégrer les aliments barbares » (p. 352).

Partager la nourriture dans l’Antiquité : des vivants, des défunts et des dieux

Le fonctionnement des sociétés anciennes intègre très largement les vivants, leurs morts et leurs divinités. Il est donc tout à fait normal qu’on nourrisse les défunts comme les dieux et qu’on les associe, par moments, aux repas pris en commun. En Mésopotamie comme en Egypte, les temples, considérés comme les demeures terrestres des divinités qui s’incarnent dans les statues qui s’y trouvent, sont là pour pourvoir à leurs besoins. Les offrandes alimentaires, une fois qu’elles ont rassasié visuellement et olfactivement la statue divine, sont consommées par des vivants : le plus souvent, par les prêtres qui desservent le temple. Il ne peut être question de négliger ces « puissances affamées » (p. 164) que sont les divinités et les défunts, au risque de s’exposer à leur vengeance. En Grèce, de nombreux mythes témoignent de la vengeance de divinités pour des raisons alimentaires.

Evidemment, par un effet propre aux sources dont on dispose, une place de choix est consacrée à l’alimentation des sphères aristocratiques et royales. Les représentations de banquets royaux sont nombreuses et remontent à loin. Ainsi, en Mésopotamie, le fameux « étendard d’Ur » montre le roi sumérien banquetant en compagnie de commensaux et le roi Assurbanipal est le premier roi représenté mangeant couché alors que « les habitants de Mésopotamie semblent avoir toujours mangé assis » (p. 89). Manger en position couchée se retrouve à la fois en Egypte, à compter de la période perse, en Grèce et à Rome.

Les banquets, qu’ils soient publics ou privés, prennent différentes formes, aux finalités diverses. Christophe Badel y consacre, pour Rome, un excellent chapitre Partie II, Chapitre 11, Le rite social du banquet romain, pp. 309-329. Pour ce qui a trait aux banquets publics, contentons-nous de souligner la différence essentielle entre la Grèce et Rome :

« Dans l’Athènes classique, le banquet public rassemble les citoyens à l’occasion des sacrifices offerts aux dieux de la cité : il met en œuvre le partage des bêtes sacrifiées, le dieu consommant la fumée issue de la combustion des os et de la graisse, les hommes mangeant la viande bouillie ou grillée en brochettes. Non seulement public mais aussi civique, le banquet rassemble tous les citoyens et sa fréquentation vaut brevet de citoyenneté. A Rome, le sacrifice se réfère à une logique identique de partage entre le dieu et les hommes, à la différence que la divinité reçoit les viscères de la bête (exta). En revanche, on peine à retrouver la même dimension civique car le banquet sacrificiel concerne en général les prêtres, leurs aides et quelques amis, et non l’ensemble des citoyens » (p. 312).

Le banquet aristocratique change de forme au cours de l’Antiquité tardive : de plus en plus, notamment dans l’aire germanique et anglo-saxonne, on festoie, non plus couchés mais assis sur des bancs, autour de tables installées pour l’occasion sur des tréteaux, dans la grande halle de bois construite par le prince et les grands, « espace de convivialité plus adapté au nouveau régime politique qui s’impose en Occident à partir des Vè-VIè siècles, où les princes barbares s’appuient avant tout sur des clientèles armées qu’il faut abreuver et nourrir » (p. 368).

Christianisation, alimentation et sociétés

La diffusion du christianisme implique des modifications majeures en matière d’alimentation et dans la signification qu’on lui attribue. Ainsi, quand le christianisme pénètre en Egypte, une nouvelle civilisation pointe à l’horizon :

« […] la christianisation de l’Egypte à partir du IIIe siècle apr. J.-C., transforme radicalement le rapport des Egyptiens à la nourriture. Le boire et le manger sont alors entrés dans une économie du salut, ils sont désormais pensés par rapport à l’espoir d’une vie éternelle et non plus à l’aune d’une perfection originelle. De surcroît, en échappant à la faim qui tenaillait les dieux égyptiens, le Dieu des chrétiens institue un autre rapport avec les hommes, les déchargeant de la nécessité de le nourrir » (pp. 164-165).

Le calendrier alimentaire chrétien, sommairement caractérisé par l’alternance de jours « gras » et de jours « maigres », se met pour l’essentiel en place entre le IIIè et le Vè siècle. Tout ce qui est d’origine animale et terrestre est considéré comme gras. Si la consommation de viande est permise, mieux vaut toutefois s’en abstenir. C’est, bien entendu, dans le cadre monastique que se donne à voir la conception la plus « extrême » de ce nouveau régime.

« Longtemps floue, l’opposition entre chair (le ‘gras’ par excellence) et poisson (le ‘maigre’ par excellence) devient structurelle dans les représentations alimentaires occidentales » (p. 414). Le hareng, par exemple, qui jusqu’au XIè siècle était un produit de luxe, devient par la suite un produit de consommation courante, en raison principalement du recours au sel atlantique, abondant, qui permet de conserver la denrée à plus grande échelle qu’auparavant. Il finit même par être considéré comme l’aliment par excellence du Carême.

À l’âge moderne, les protestants rejettent la pratique catholique de l’alternance entre jours « maigres » et jours « gras » : au début du mouvement de la Réforme, manger de la viande un vendredi ou pendant le Carême indique la rupture avec Rome. Le jeûne n’est cependant pas banni par la Réforme. Sa pratique correspond à « l’éloge d’une table sobre et sans excès » (p. 621).

Interdits alimentaires

Si l’on met à part la kashrout, c’est-à-dire les règles alimentaires bibliques observées par le judaïsme, avec l’interdit du sang qui explique notamment l’obligation de saigner toute bête autorisée à la consommation lors de l’abattage, peu de tabous alimentaires sont perceptibles au cours de l’Antiquité. Ainsi, en Egypte, il ne semble pas y avoir d’aliment intrinsèquement impur : en fait, « les seuls aliments réellement frappés d’une interdiction absolue, c’est-à-dire valable en tout temps et en tout lieu, étaient la viande des animaux sacrés, c’est-à-dire les bêtes par lesquelles un dieu ou une déesse se manifestait aux hommes, comme le taureau Apis à Memphis […] » (p. 163).

Concernant le Moyen Âge chrétien, l’existence d’interdits absolus est discutée. Si l’interdit du sang et des « chairs suffoquées », autrement dit non saignées, est maintenu à Byzance (et, plus largement, dans le monde orthodoxe, jusqu’au XVIIè siècle), il tombe peu à peu en désuétude en Occident : là, il semble n’avoir pas « résisté au goût depuis longtemps attesté en Europe pour le boudin noir et autres denrées dans la préparation desquelles le sang tient la première place » (p. 430).

En terres d’islam, on fait la différence entre les nourritures « licites » (halâl), les « bonnes nourritures » et celles qui sont « interdites » (harâm) ou jugées « immondes ». Cependant, les interdits alimentaires peuvent y être annulés en cas de nécessité absolue. Notons que malgré le fait que la production, le commerce et la consommation de boissons alcoolisées, dont le vin, soient en théorie interdits, ils se sont maintenus tout au long du Moyen Âge : n’oublions pas en effet que l’Orient musulman est resté, jusqu’au XIIIè siècle, habité par une majorité de chrétiens, juifs et zoroastriens qui consommaient traditionnellement du vin. Et l’on sait que certains califes avaient installé leur propre pressoir dans leur palais pour y produire des vins de qualité. Les tavernes sont par ailleurs nombreuses dans les milieux urbains (comme à Istanbul) et les musulmans n’hésitent alors pas à les fréquenter.

Pour en terminer avec la question des interdits alimentaires, portons notre regard sur le cas de l’hippophagie, qui a fait couler beaucoup d’encre. En Occident, on n’a presque pas mangé de viande de cheval du Moyen Âge jusqu’au milieu du XIXe siècle, non en raison d’une prétendue interdiction due à l’Eglise, mais tout simplement parce que les populations « barbares » du Nord et du Nord-Ouest ont progressivement adopté des pratiques alimentaires issues du monde méditerranéen où, depuis l’Antiquité, on rejetait la consommation, jugée répugnante, de viande de cheval et parce que « l’essor et la diffusion des modèles chevaleresques créent un lien privilégié entre le guerrier et son cheval, une proximité avec l’animal qui rend pénible la consommation » (p. 431).

A la table des élites médiévales

L’éminent historien Massimo Montanari cité par Alban Gautier, p. 419 , dans l’excellent chapitre consacré à « Produire, échanger, cuisiner en Occident, VIIe-XIIe siècle ». a raison d’affirmer que « le potens Le riche, le puissant mange beaucoup, et il mange de la viande ; le pauper Le pauvre, le faible mange peu, et il mange des végétaux. » Les produits carnés sont en effet surreprésentés, la plupart du temps, dans l’alimentation des élites laïques et ecclésiastiques (à l’exception des moines), en particulier le bœuf, le porc et le mouton. La viande d’élevage garnit plus sûrement la table que la venaison, plus rare, malgré la valorisation du gibier dans les discours de l’époque, et elle suffit à convaincre de la domination symbolique globale du seigneur. Alban Gautier, professeur d’histoire médiévale à l’université de Caen-Normandie, note avec justesse :

Il ne suffit pas pour le seigneur « d’obtenir la viande, ce pour quoi la force brutale du prélèvement – sur des hommes ou sur la nature – aurait suffi. Il faut avoir les moyens d’aménager l’espace pour assurer la disponibilité et la conservation des produits – parcs à gibier, enclos à bétail, poulaillers, celliers, greniers à sel. De plus il faut aussi loger, nourrir et rémunérer tout un personnel – fauconniers, veneurs, porchers, bouviers – et entretenir un grand nombre d’animaux improductifs – chiens, chevaux, faucons. Manger de la viande, en manger souvent et beaucoup, est bien un signe extérieur de richesse, de puissance et de distinction » (p. 422).

Au Moyen Âge, l’alimentation aristocratique, outre son ambition de flatter la vue des convives, utilise une gamme étendue d’épices, au coût très élevé. Mais, disons-le tout de suite, les épices n’ont jamais été utilisées pour « masquer le mauvais goût des viandes à la [prétendue] fraîcheur douteuse ou pour aider à conserver celles en voie de pourrissement » (p. 523). A l’époque, on a un penchant certain pour la consommation de viande fraîche.

Comme la valeur du miel est très élevée, la saveur sucrée est un autre signe de la distinction. Les Anciens avaient une prédilection pour le sucré : le miel était le principal édulcorant de la cuisine et de la pâtisserie grecques ; à Rome, on en trouvait dans presque tous les plats de viande et de poisson. Au Moyen Âge, le sucre extrait de la canne est longtemps considéré comme une épice : comme le montre Mohammed Ouerfelli Maître de conférences en histoire médiévale à l’université d’Aix-Marseille, il signe, dans la partie III, deux chapitres intéressants : « L’alimentation dans le monde islamique médiéval » (pp. 453-477) et « Les échanges entre monde latin et pays d’Islam » (pp. 479-502), l’Occident est alors entièrement dépendant de l’Orient musulman pour son approvisionnement en épices, dont le sucre de canne qu’on utilise alors, avec modération, comme médicamentDès le milieu du XIVè siècle, l’apothicaire devient également vendeur de sirops, raffineur de sucre et confiseur. L’expression « apothicaire sans sucre » désigne alors une boutique pauvre et mal achalandée. et condiment dans un premier temps. Puis son usage se répand à partir du XIIè siècle et il sert à confectionner diverses friandises, qualifiées d’ « électuaires » Terme désignant alors les pâtes de fruits, les gelées, les confitures, les fruits confits, etc., consommées par les élites à la fin du repas, en guise de « dessert ».

Jusqu’à l’époque moderne, le sucre est abondamment consommé aux tables aristocratiques ou utilisé comme pièces sculptées destinées à leur ornement : « Le discours diététique le pare de vertus digestives, son coût permet une dépense ostentatoire, sa blancheur, lorsqu’il est raffiné, signe sa pureté » (p. 588). Puis, progressivement, à partir du XVIIIe siècle, la consommation de sucre se « démocratise » : le pain de sucre quitte la boutique de l’apothicaire pour se retrouver dans celle de l’épicier. Mais ce n’est que très progressivement que certaines voix évoquent la nocivité du sucre (sans parler des conditions dans lesquelles il est produit…) : ainsi, le médecin français Joseph Du Chesne n’affirme-t-il pas, en 1606, que le sucre « souz sa blancheur cache une grande noirceur » (cité p. 591) ?

Les banquets aristocratiques sont soigneusement organisés, sous l’égide du maître d’hôtel, qui figure au sommet de la hiérarchie d’un hôtel de bouche aristocratique Il comprend en outre, le maître-queux, l’officier responsable du garde-manger, l’écuyer tranchant, à qui revient la tâche prestigieuse de découper la viande, et l’échanson, chargé de choisir les vins et de les servir aux convives.. Vatel, sous l’Ancien Régime, n’était pas cuisinier, contrairement à la légende, mais bien maître d’hôtel du prince de Condé ; à cette époque également, c’est le maître d’hôtel qui fait figure d’ « homme de la bonne chère dans la culture aristocratique » (p. 610) alors que le cuisinier pâtit d’une image négative.

Clio aux fourneaux

Comme le note de manière assez cinglante, mais fort justement, Florent Quellier : « Moralisateur et culpabilisant, le discours diététique occidental condamne une alimentation trop salée, trop grasse, trop sucrée, trop carnée, et fait rimer manger avec bouger dans ses messages de prévention mais oublie au passage le plaisir de manger » (p. 766). La rubrique « Clio aux fourneaux… » qui ponctue chacun des moments historiques qui structurent l’ouvrage donne accès à de nombreuses recettes qui nous permettent de nous délecter, voire de nous rassasier… intellectuellement.

Car, il est bien évident que la plupart des recettes exposées n’en sont pas au sens contemporain du terme : elles ne peuvent en aucun cas nous donner accès aux saveurs des passés antiques et médiévaux car, mise à part la succession des opérations effectuées, on ne trouve rien sur les temps de cuisson ou les quantités d’ingrédients utilisées. Par ailleurs, le savoir culinaire véhiculé par ces recettes reflète la gastronomie des élites.

Pour les périodes les plus anciennes, en Mésopotamie et en Egypte, nous ne connaissons que fort peu de « recettes ». Mais cela ne nous empêche pas d’avoir accès à de nombreuses données concernant la nourriture consommée. Les papyrus médicaux, par exemple, décrivent de façon détaillée la confection de mets. Et on trouve même dans la tombe thébaine du vizir Rekhmirê une superbe scène de pâtisserie, fort complète sur le processus de confection d’un gâteau fort prisé : le shat, fabriqué à partir de tubercule de souchet.

Une gastronomie émerge dans les contextes grecs et romains : en Grèce, Archestratos de Géla (Sicile) compose un poème qui forme l’un des premiers guides gastronomiques de l’histoire. À Rome, le premier manuel de recettes, aujourd’hui disparu, est dû à un ami de César, Caius Matius ; mais le seul manuel dont le texte nous soit parvenu est l’Art culinaire, attribué au célèbre « gulosus » Gourmand Apicius, dont la renommée porte bien après la fin de l’empire romain : « on copiera encore Apicius à l’époque carolingienne, mais il ne semble pas qu’on ait effectivement préparé et consommé ses recettes » (p. 373). Alban Gautier évoque un manuscrit, copié au prieuré cathédral de Durham (nord de l’Angleterre) entre 1150 et 1175, contenant la plus ancienne collection de recettes de cuisine connue à ce jour pour l’Occident médiéval.

Il ne faut pas prendre au pied de la lettre certaines recettes, comme celle du monokythron du Byzantin Prodromos, brillamment analysée par Alban Gautier : cette recette, extravagante mais assez représentative de l’alimentation byzantine, a pour objectif « de se moquer des higoumènes Moines et de leur gloutonnerie, qui les pousse à ‘dévorer à belles dents’ ce plat improbable qui réunit tout ce qu’ils peuvent manger » (p. 448).

La plupart des manuscrits de recettes sont anonymes Renvoyons à l’excellent chapitre de l’historienne Antonella Campanini, dans son chapitre « Ecrire et faire la cuisine dans l’Occident médiéval », pp. 507-527.. Les premiers auteurs identifiés appartiennent au monde des cuisiniers des grandes cours, qu’il s’agisse de Taillevent (Guillaume Tirel) à la cour de France, de Maestro Martino, à la cour pontificale, connu grâce à Platina Bartolomeo Sacchi, homme de lettres et humaniste, célèbre pour son traité, qui fonde une véritable écriture gastronomique, De honesta voluptate et valetudine (De l’honnête volupté et de la bonne santé), publié à Rome vers 1470, et son rôle dans la diffusion en Europe occidentale du Libro de arte coquinaria (Livre de l’art culinaire) de Maestro Martino.

Dans ce livre, qui forme une sorte d’encyclopédie des connaissances culinaires tirées de l’expérience accumulée au cours de sa carrière, on trouve, pour la première fois, semble-t-il, des indications précises concernant les quantités d’ingrédients et les temps de cuisson. ou de Jean de Bockenheim, considéré comme l’auteur du premier livre manuscrit de recettes « signé » en Occident : Registrum coquine (« Registre de cuisine »), rédigé au cours des années 1430.

La « portion congrue », si l’on peut dire, du livre est réservée aux périodes moderne et contemporaine (200 pages environ). Pour ceux qui s’en étonneraient, Florent Quellier s’en explique : il s’agissait de se concentrer, pour ces périodes, « sur les éléments nouveaux dans un paysage gastronomique occidental largement hérité, mais de plus en plus mouvant. » (p. 9) Nous nous contenterons ici de n’en évoquer que certains aspects.

Modernités alimentaires et gastronomiques sous l’Ancien Régime

De nombreuses plantes américaines sont introduites en Europe : le maïs, une céréale du pauvre, qui explique, pour le XVIIIè siècle, les épidémies de pellagre, en Vénétie ou dans les Asturies, du fait d’une consommation quasi exclusive ; le piment, devenu dans l’Europe du Sud, le « poivre du pauvre », qu’on cultive dans des pots placés sur le rebord des fenêtres ; la pomme de terre qui, bien que localement cultivée et consommée en Europe occidentale dès la fin du XVIè siècle, donc bien avant les campagnes de promotion d’un Antoine Parmentier au XVIIIe siècle, souffre longtemps de sa mauvaise réputation qui l’associe aux misères liées à la guerre et à la famine. C’est sa capacité à se prêter à de multiples recettes qui explique, en grande partie, que la pomme de terre ait été adoptée par les populations d’Europe. Quant au café, au thé et au chocolat venus d’horizons géographiques divers, ces boissons « permettent de se stimuler sans tomber dans l’ivresse et concurrencent sérieusement le vin dans les rituels de la convivialité et de l’échange » (p. 591).

Au tournant des XVIe et XVIIe siècles s’élabore en France une nouvelle cuisine aristocratique marquée par la forte diminution de la gamme et des quantités d’épices utilisées (le bouquet garni devenant alors le nouveau fond aromatique), un recours mesuré à l’acidité, l’introduction du beurre comme principale graisse de cuisson et la fin du goût pour les saveurs sucrées-salées. L’expression « nouvelle cuisine » apparaît d’ailleurs en France en 1739 dans un pamphlet qui n’hésite pas à écrire : « Le grand art de la nouvelle cuisine, c’est de donner au poisson le goût de la viande, & à la viande le goût du poisson, & de ne laisser aux légumes absolument aucun goût […]' » (cité p. 630).

Outre l’apparition, à partir de la Renaissance, du tournebroche mécanique et du potager, ouvrage maçonné sur lequel sont scellés des réchauds alimentés par de la braise et du charbon de bois qui améliorent les techniques de cuisson, on assiste, au siècle des Lumières, à la systématisation de la salle à manger dans les intérieurs des élites : il devient alors « socialement indécent de prendre ses repas en cuisine. Marqueur de bourgeoisie, la salle à manger (avec la table haute) est même promue, par la presse féminine turque à la fin du XIXe siècle, comme un modèle d’occidentalisation » (p. 641).

L’essor des industries de l’alimentation

Les industries de l’alimentation qui prennent leur essor à partir du XIXe siècle présentent à la fois des avantages et des inconvénients : la sécurité alimentaire, permise par une augmentation de l’offre, s’améliore ; toutefois, les aliments désormais standardisés interrogent parfois sur leurs effets en matière de santé publique.

La publicité entre en jeu pour favoriser et accélérer les processus de remplacement d’aliments traditionnels par des produits fabriqués à grande échelle, dans le cadre du travail à la chaîne dont on constate que les industries alimentaires ont joué un rôle majeur dans la genèse de son automatisation.

Dans leur volonté d’imiter les produits artisanaux, les industriels ont recours, entre autres, à des additifs dont on ne veut guère voir les risques sanitaires qu’ils peuvent induire. Pourtant, des lanceurs d’alerte n’ont pas manqué, comme Louis Pasteur qui exhortait les autorités à proscrire notamment le procédé de reverdissage des conserves de petits pois aux sels de cuivre…

L’historien Martin Bruegel Il est notamment l’auteur de l’excellent chapitre intitulé « Les industries alimentaires avant 1940 », pp. 677-699. note par ailleurs très justement : « Le développement des industries alimentaires met l’article de marque – emballé, pesé, étiqueté – au centre des relations commerciales. C’est la fin des ventes minimes, des manipulations des boutiquiers et du marchandage car les denrées […] sont marquées de prix non négociables » (p. 685).

Les guerres ont contribué également au développement de l’alimentation industrielle, notamment en matière de viande en conserve : ainsi en est-il du « Spam », une conserve de porc assaisonné, lancée dans le Minnesota (Etats-Unis) dans les années 1920 et intégrée à la ration du soldat états-unien (mais également britannique ou soviétique) pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats états-uniens « qui en consomment à tous les repas […] en font le symbole de la monotonie des rations alimentaires » (p. 739).

Ce panorama ne donne qu’un mince aperçu du riche contenu délivré par cet ouvrage qui bénéficie notamment de la capacité de ses auteurs à synthétiser brillamment quelques-unes des avancées de la recherche sur l’alimentation ainsi que d’une riche iconographie commentée avec pertinence. En bref, une somme savoureuse à déguster sans modération!

CR de Philippe Rétailleau

——————————

CR de Christiane Peyronnard

Cette histoire de l’alimentation réunit des spécialistes pour chaque période. Les auteurs inscrivent leur analyse dans le champ de l’histoire culturelle, sans oublier l’histoire des corps, des goûts et des dégoûts. L’alimentation, au-delà, de la satisfaction d’un besoin vital est un acte éminemment culturel : imaginaire, religion, organisation économique et sociale. Le cadre géographique est celui d’un vaste espace, le grand bassin méditerranéen. Une large part est consacrée aux mondes anciens et médiévaux.

Comme pour les autres volumes de la collection Références dirigée par Joël Cornette, chez Belin, on retrouve la qualité des documents iconographiques, un texte dont la rigueur scientifique puise aux plus récentes recherches. On apprécie, comme dans la collection Mondes anciens, la rubrique Atelier de l’historien placé à la fin de chaque partie chronologique sous le titre Clio aux fourneaux.

Préhistoire

L’alimentation au paléolithique et au mésolithique

La très longue période des chasseurs-cueilleurs est marquée par la diversité des phases climatiques et donc de l’alimentation disponible. Longtemps la viande de grands herbivores (rennes, bisons, bouquetins…) a été la base de l’alimentation. Des traces de charognage de gros animaux (rhinocéros, éléphants antiques) ont été observées alors que le petit gibier est soit consommé (lapins en Catalogne, marmottes) soit utilisé comme outils ou parures. Une diversification de l’alimentation apparaît avec le poisson (grotte-abri du Moulin – Troubat, Hautes-Pyrénées) puis l’introduction de végétaux. Sans que l’on puisse parler de tabou alimentaire, les auteures, Sandrine Costamagno et Camille Daujeard, notent la très faible place de la consommation de carnivores, plus rares que les traces d’anthropophagie.

Les auteures rappellent que les animaux fournissent à la fois la viande et surtout la graisse, des outils (os, peaux, tendons) et ont un rôle symbolique (parure, art rupestre).

Elles précisent comment les archéologues élaborent leurs savoirs en ce domaine.

Les premiers paysans

L’objectif n’est pas de retracer la néolithisation mais d’en évoquer les conséquences alimentaires à commencer par les produits laitiers. Le régime alimentaire est largement fonction des ressources locales : plantes et animaux domestiqués. Les céréales dominent, les légumineuses sont plus présentes dans les Balkans et la chasse continue à jouer un grand rôle à côté de l’élevage.

Divers exemples sont présentés, en Afrique du Nord, en Europe centrale. Un encart évoque la domestication des arbres fruitiers.

Clio aux fourneaux de la préhistoire pose la question du cru et du cuit et constate notre ignorance de recettes.

Mondes anciens

Alimentation et société en Mésopotamie

Brigitte Lion s’appuie sur les sources archéologiques et iconographiques pour montrer l’entrée précoce du « croissant fertile » dans l’histoire.

Les productions de base sont l’orge, plutôt que le blé, le sésame, les lentilles et pois chiches mais aussi des fruits : dattes, figues, pommes. Elle évoque le vin et la bière, quelques légumes (navets, concombre…) et l’élevage du petit bétail. L’orge joue un rôle central, confirmé dans les textes des premiers États qui organisent la production et le salaire en nature (grain, huile, laine).

Les textes du IIIe millénaires et les fouilles archéologiques permettent de se faire une idée des rations, de l’équilibre alimentaire et des objets nécessaire à la cuisine (jamais évoqués dans les textes, mais très présents dans les fouilles). D’autres textes éclairent sur les repas royauxExemple p. 83, stèle du banquet p. 90-91.

Nourrir les vivants et les morts

L’auteure aborde ici l’imaginaire de l’alimentation, montrant les valeurs différentes conférées aux aliments, la nourriture des divinités et celle des morts qui les accompagne dans la tombe. Des interdits alimentaires apparaissentExtrait de la Bible p. 112-113.

Clio aux fourneaux du Proche Orient ancien propose des recettes de soupe, de bouillon, de gâteau, le mersum, une sorte de pain sucré. Une nourriture raffinée selon Jean Bottéro, assyriologue et gourme.

Du Nil au désert, l’extraordinaire variété de la diète pharaonique

Damien Agut dispose des riches sources funéraires et de l’archéologie pour documenter la question de l’alimentation de l’Égypte antique. Le Nil apporte l’eau de boisson, les poissons, conservés dans le sel du delta, le gibier des berges et une plante comestible de marécage : le souchet. Par la crue il assure la fertilité. Les céréales : orge, blé dur et amidonnier occupent les terres basses alors que le sorgho et le millet, céréales africaines sont peu présentes. Les céréales sont consommées en pans ou en gruaux.

Sur les terres hautes on trouve des légumes, des vergers : dattiers mais aussi vigne et oliviers avant me l’arrivée des Grecs ainsi que de l’élevage de volailles. Enfin le désert offre son gibier, trop chassées les antilopes disparaissent des représentations, et le miel.

Manger pour se régénérer dans la civilisation pharaonique

Manger est un acte nourricier et purificateur, c’est pourquoi les morts sont accompagnés de nourriture dans les tombes. Manger est, selon l’auteur « une des occupations favorites des dieux » (p. 149). Il évoque à la fois les rituels des offrandes et ceux de la table quotidienne. La préparation n’est pas faite dans la salle du repas où l’étiquette est précise : sobriété et rigueur.

L’alimentation est liée à une vision économico-morale et à des connaissances médicales à propos des excès de nourriture et de l’intempérance. Le jeûne exprime la peine. Les tabous décrits dans les textes grecs ou romains sont à relativiser sauf pour les animaux sacrés.

Clio aux fourneaux des pharaons : Damien Agut regrette de n’avoir pas de recettes écrites et des scènes peintes difficiles à interpréter.

Grèce ancienne : quotidiens et accidents

Pour les Grecs, blé et vin sont les deux biens indispensables à une époque où le risque alimentaire est présent dans la société antique. Thucydide est une source pour analyser le rapport des Grecs à leur alimentation. La base repose sur les céréales : orge, froment et millet, mal aimé mais présent. Le froment fait l’objet d’un commerce. Les céréales sont consommées sous forme de pains, galettes, la « maza » : préparation de grains d’orge grillés et moulus, mélangés à un liquide (eau, lait ou vin). Le sel est un marqueur de la civilisation ; « partager le sel », c’est partager un repas.

Les aromates viennent compléter les moyens d’apporter plus de goûts comme les olives et les fromages. Les légumineuses (pois chiche, fèves, vesces), les légumes et les fruits sont aussi très présents, ils composent les « opsa ». La viande tient une faible place dans l’alimentation quotidienne mais on la trouve à côté des poissons dans les festins. Au rayon boisson : l’eau dont la qualité dépend du mode d’accès : source ou citerne ; le vin est la boisson de fête.

Jean-Manuel Roubineau évoque les périodes de disettes, le grain est alors une denrée politique pour l’approvisionnement des cités mais les pénuries ont aussi poussé à développer des solutions alternatives.

Identités et altérités alimentaires

L’alimentation était pour les Grecs un marqueur de civilisation (Ulysse au pays des Cyclopes) même s’il existait une certaine diversité en fonction des cités. Trois éléments associés à une divinité sont mises en avant : le blé et Déméter, l’olivier d’Athéna et la vigne dionysiaque. VinTexte d’invention du vin mélangé p. 197 et huile marque la civilisation toutefois la tempérance est une vertu.

Les rituels religieux s’accompagnaient souvent de nourriture et notamment lors du sacrifice animal.

Jean-Manuel Roubineau note également la distinction entre alimentations masculine et féminine, servileQui se caractérise par la consommation de pain non levé ou libre, riche et pauvre. La consommation de denrées sans pain : « opson »est peu vertueuse et synonyme de dérèglement, soumission aux plaisirs du corps.

Face à cette alimentation grecque qu’est-ce qui caractérise les alimentations barbares ? Ce sont les laitages et viandes des peuples nomades (Hérodote). Pourtant le lait faisait partie de la diète grecque. Les Thraces et les Scythes sont présentés comme buveurs de vin pur ; les Arméniens de bière.

Les goûts et les gestes

Dans ce troisième chapitre consacré aux Grecs, Jean-Manuel Roubineau aborde les façons de table et de cuisine.

La journée est rythmée par quatre repas : « akratisma », « ariston », « hesperisma » et « deipnon » alors que le « symposion » est une fête. Le temps du repas était une forme de sociabilité.

Un paragraphe est consacré aux arts culinaires et divers métiers associés. A partir des Ve et IVe siècle on peut parler de raffinement alimentaire. Les Grecs disposaient de divers modes de cuisson représentés tant sur les vases que par des figurines de terre. La vaisselle est représentative des catégories socialesInventaire p. 226, service du vin p. 227.La cuisine est agrémentée d’aromates d’origine méditerranéenne (thym) ou plus lointaine (cannelle) utilisés pour les sauces. A l’époque hellénistique le miel de roseau (canne à sucre) ne remplace pas l’utilisation préférentielle du miel, l’apiculture était très répandue en Grèce.

Enfin l’auteur présente les manières de se tenir à table, notamment la propreté.

Diètes et écarts

Au Ve siècle av. J-C Hippocrate consacre un traité à la diététique. L’alimentation est, selon Acron d’Agrigente ou Dihile de Siphnos, le premier médicament.

Des modes alimentaires minoritaires existent : le végétarisme écrit à partir des auteurs grecs et, à l’inverse, la diète athlétique sur-protéinée.

L’auteur s’interroge sur l’existence d’un alcoolisme au-delà de l’ivresse d’un soir dans une société où le vin se consomme, généralement, en mélange.

Les excès sont condamnés par les dieux, une colère souvent évoquée dans la mythologie.

Clio aux fourneaux de la Grèce antique s’intéresse au brouet noir spartiate, à la boisson à base de farine d’orge : le « kykéon », aux usages alimentaires des roses. Jean-Manuel Roubineau donne la recette de la « maza » et de la « vulve de truie ».

La nourriture romaine au quotidien

Christophe Badel retrouve à Rome la centralité du blé dans le régime alimentaire méditerranéen avec la triade : blé, vin, huile d’olive. Les protéines sont apportées par le « pulmentarium », œufs ou fromages frais consommés avec la bouillie ou seuls. Les légumes secs font figure de viande du pauvre.

Les conquêtes vont apporter de nouvelles denrées. C’est Lucullus qui apporte les cerises quand Pline apprécie le melon grec. Les épices gagnent Rome avec l’expansion orientale.

Cette ouverture donne lieu à un commerce, la ville compte aussi sur les surplus agricoles de la campagne (ceinture maraîchère) ou sur les viviers de poissons.

L’auteur décrit un « régime impérial » qui apporte à Rome les meilleures denrées comme en témoignent Pline ou Apicius. Si l’élite profiter de l’abondance, le peuple souffre de mal-nutrition, carences développées à travers deux exemples, l’alimentation des soldats et celle des esclaves.

Trois repas quotidiens rythment la journée mais seul le dernier, la cène, est un vrai repas. L’auteur évoque ensuite le lieu du repas et les manières de table.

Pour se nourrir le Romain dispose de marchés sur le forum, de foires locales ou régionales. Pour la beauté et l’assainissement des villes certaines boutiques, les boucheries, sont exclues du forum. L’administration cherche à contrôler la qualité et la salubrité des aliments. Le Romain peut se nourrir à l’extérieur de la maison, la »popina », une sorte de bar-restaurant est un lieu où ,’est pas respectée la hiérarchie sociale.

La politique alimentaire des cités romaines

Assurer la paix sociale passe par la sécurisation des approvisionnements, c’est le rôle de l’Anone. Christophe Badel montre comment est née cette institution impériale à partir des distributions de vivres sous la République, les « frumentationes » à l’époque de Caius Gracchus. Il en décrit des actions et les lieux. Si les famines sont très rares, les crises frumentaires suscite des révoltes.

Un autre aspect de cette politique est la défense de la morale : les lois somptuaires cherchent à réglementer le luxe des banquets et à promouvoir la frugalité.

Dans les provinces la régulation en cas de crise se fait par les donations des Evergètes aux cités.

Le rite social du banquet romain

Le banquet ou plutôt les banquets car les études récentes en montre la diversité. Si le « convivium » peut être privé ou public, l’« epulum » est un banquet public. Christophe Badel décrit les divers types de banquets : avec sacrifices aux dieux, funérailles, banquets impériaux dans les cités, banquets à la gloire des Evergètes. Les notables participent aux banquets quand le peuple reçoit des distributions de nourriture. L’auteur montre les évolutions au fil du temps. A noter deux encarts : les Romains se faisaient-ils vomir ?, la place des femmes dans les banquets.

Les joies de la Gula romaine

Ce chapitre est consacré à la gastronomie romaine décrite dans les manuels qui permettent aujourd’hui d’en restituer le goût, la « gula » : le plaisir alimentaire.

L’hellénisation joue un rôle dans cette évolution de l’alimentation romaine. Le gourmet le plus célèbre, sous Tibère, est Apicius. C’est sous la république que le métier de cuisinier se développe avant que la cuisine ne soit considérée comme un art sous l’Empire.

Comme en Grèce la diététique tient une grande place au service de la santé et de la morale.

Christophe Badel détaille le goût épicé (garum), sucré/sale et moelleux plus que croustillant. Il consacre un paragraphe au vin et rappelle l’existence d’un commerce « mondialisé » dont les amphores atteste de l’intensité. Pas sûr que l’amateur de vin d’aujourd’hui apprécierait les vins antiques.

Comme en Grèce le goût romain est opposé au goût barbare. Les Germains sont qualifiés par tacite de « mangeurs de racines et de viande crue à peine attendrie sous la selle » (p. 351) ; un mépris nuancé car c’est une alimentation vue comme moins décadente que l’alimentation romaine impériale.

Clio aux fourneaux de la Rome antique présente des recettes à tester en cuisine : potage punique, porcelet farci et le menu d’un dîner amical.

Mondes médiévaux

Tables romaines, barbares, chrétiennes : l’Antiquité tardive

Christophe Badel et Alban Gautier traient de l’antiquité tardive, période de métissage alimentaire entre tradition gréco-romaine et habitudes barbares. L’idéal romain de frugalité se poursuit dans l’ascétisme chrétien.

L’encart sur l’image d’Épinal d’Attila trouve sa source, on l’a vu, dans un chapitre précédent chez tacite.

Les élites tentent, non sans le modifier, de préserver leur modèle du banquet qui passe de la soirée vers midi : le prandium » où le lit en arc de cercle remplace les trois lits distincts. Les auteurs décrivent les manières de table en évolution et leurs significations sociales en développant l’exemple du Palais impérial de Constantinople.

Le Ve siècle est aussi la fin de l’Anone. Depuis Aurélien au IIIe siècle les distributions de vivres contiennent du pain mais aussi de l’huile, du vin, de la viande de porc et elles deviennent quotidiennes. La capitale de l’Empire d’Orient met en place une organisation semblable à celle de Rome, système de distribution copié dans diverses villes d’Orient comme Antioche. Le but, comme à l’époque précédente, est d’éviter les révoltes en période de pénurie alimentaire.

Que dire le la cuisine ? Romaine, byzantine ou mérovingienne ? La cuisine de la viande est au centre du seul livre de cuisine qui nous soit parvenu. Les auteurs évoquent la continuité et les évolutions des goûts, notamment à l’aide d’un traité d’un médecin de Ravenne. Anthimos, entre médecine et recettes montre l’adaptation aux goûts des nouvelles élites barbares : viande de bœuf, cervoise, hydromel. On constate le recul de l’huile d’olive au profit des matières grasses animales. Enfin la christianisation avec le carême et les jours maigres conduit à un certain ascétisme de l’alimentationEncart sur la Règle de St Benoit p. 377.

De la table des moines à la table impériale : Byzance

Alban Gautier entend montrer l’originalité de la table byzantine. Le recul des échanges commerciaux modifie l’alimentation avec un recours plus grand aux légumineuses (pois, lentilles, fèves) et aux légumes verts (choux, poireaux…). Si les paysans cultivent toujours l’orge et le blé ils les consomment moins car le grain est vendu pour payer l’impôt. Éléments de continuité, le « garum » et le vin demeurent consommés.

Une nécessité comme à l’époque antique : approvisionner la ville est une tâche confiée à l’éparque. On connaît son action grâce au « Livre de l’Eparque » compilé à la fin du VIIIe siècle. Les deux repas quotidiens sont influencés par la religion.

Les écrits de Liudprand de Crémone, en mission diplomatique à Constantinople, permettent de définir à grand trait la cuisine byzantine, la table impériale et la mise en scène des banquets.

Produire, échanger, cuisiner en Occident

Que retenir de la situation occidentale en ce début de Moyen Age ? Diversité et continuité, la base de l’alimentation reste centrée sur les céréales, les légumes, les légumineuses et le vin. Le déclin du commerce a pu favoriser l’alimentation des producteurs, les paysans des VIIe et VIIIe siècle, peu de viande mais des produits laitiers. Petit à petit un mets devient primordial : le pain, demandé par les élites.

Alban Gautier aborde une question fondamentale : Comment conserver les aliments, pour les transformer, les échanger ? Le salage est la principale technique Carte des sites salants p. 413.

Un paragraphe est consacré au développement de la consommation et de la commercialisation du poisson. Un autre traite du vin.

L’auteur s’interroge sur la nourriture des élites : place de la viande, des épices, du miel pour le sucré.

Jeûnes et festins en Europe occidentale

Les périodes de jeûne imposées par l’Église ne doivent pas masquer les disettes et famines fréquentes.

Le jeûne religieux conduit à la création d’une cuisine du maigre où le poisson est roi.

Après les restrictions, Alban Gautier aborde la profusion : les banquetsReproduction de la tapisserie de Bayeux p. 435 mais aussi les lieux où on prépare la nourriture (importance du four). Les banquets sont décrits par les poètes, ils sont un moment social et politique important.

Clio aux fourneaux du Haut Moyen Age montre qu’il n’est guère aisé de reproduite les recettes d’Anthimos, à peine plus facile pour les rares recettes occidentales comme celle des pommes cuites.

L’alimentation dans le monde islamique médiéval

Mohamed Ouerfelli, dont la thèse porte sur Le sucre : production, commercialisation et usages dans la Méditerranée médiévale, commence son propos par la règle : le licite et l’illicite en terre d’islam. Les seuls interdits sont les charognes, le sang, la viande de porc et les animaux sacrifiés à d’autres dieux.

Pour l’approvisionnement urbain, comme dans l’antiquité, les pouvoirs politiques organisent et encadrent le commerce des denrées alimentaires. De nouvelles cultures se développent au Proche-Orient, le sorgho, le riz introduit dans les marécages du bas Irak et les agrumes. L’auteur décrit l’approvisionnement de quelques villes : Bagdad ; Damas, Le Caire et montre le développement des souks Plan du Caire p. 460.

L’alimentation de ce vaste espace est différent selon la catégorie sociale, les régions et les modes de vie : Bédouins qui consomment lait et dattes, paysans ou citadins. Au début de l’islam le vin est consommé et vanté par les poètesLe vin dans la poésie d’Abû Nuwâs p. 468, avant son interdiction.

Les livres de cuisine, depuis l’époque abbasside, sont écrits pour les princes. L’auteur en cite plusieurs et montre l’influence persane à Bagdad, une cuisine luxueuse, exotique et très carnée. S’y côtoient l’usage du vinaigre, l’aigre-doux et les confiseries. Les repas de fêtes qu’elles soient fatimides, ou mamelouks, sont plutôt ostentatoires.

Les échanges entre monde latin et pays d’islam

Les recherches récentes permettent de nuancer l’idée d’un développement du commerce des épices avec les croisades. Dans la circulation des produits alimentaires on constate pour les céréales un intense commerce en Méditerranée pour l’approvisionnement des villes dans les deux sens, en fonction des bonnes et mauvaises récoltes en dépit des interdictions religieuses. Le pape interdit en 1291 de vendre des céréales aux musulmans tandis que les juristes malikites prônent le même interdit vers les chrétiens. L’approvisionnement tient une grande place dans la diplomatie comme le montre les divers exemples cités.

Les épices, sens très large au Moyen Age (condiments, plantes tinctoriales et médicinales), et des denrées orientales : raisins secs, oranges et sucre arrivent en occident depuis l’Asie via le Proche-Orient grâce aux marchands musulmans et mongols. Contrôler les échanges est très lucratif mais soumis aux aléas politiques. La route de Syrie-Palestine est bouleversée par la chute de Saint-Jean-D’Acre aux dépens de l’Egypte et en faveur de la petite-Arménie, de la Crète et de Chypre. Elle est à nouveau modifiée au XIVe siècle1343 attaque mongole en Crimée, les Italiens, Vénitiens et génois, sont de retour en Egypte.

Mohamed Ouerfelli évoque les cargaisons, leur valeur, leurs marchands. Il consacre un paragraphe au sucre qui conduit, en occident , au développement des confituresRecette de la confiture de menthe p. 492 et des confiseries comme les dragées.

Dans ces contacts on note les apports de la pharmacopée arabo-musulmane à la médecine à Tolède, Montpellier ou Salerne. La Sicile joue en grand rôle dans ces échanges. Certaines pratiques culinaires musulmanes se sont répandues sans qu’on puisse parler d’influence profonde, surtout introduction nouveaux produits : le safran, les agrumes, le sucre déjà évoqué. L’auteur cite quelques recettes orientales trouvées dans les livres de cuisine italienne du XIVe siècle.

Clio aux fourneaux du monde islamique médiéval raconte l’histoire d’un plat persan, le « sikbâg » qui de Bagdad gagne les cours princières du monde. Vous pourrez tente la recette de ce mets aigre-doux à base de viande, de légumes, de fruits et de vinaigre, à accompagner de la « fuqqa’ », une bière.

Ecrire et faire la cuisine dans l’occident médiéval

La codification croissante et les ouvrages de cuisine permettent de connaître l’alimentation des élites à défaut d’approcher celle du peuple qui n’est pas écrite. Les ouvrages sont plutôt datés des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Pour les débuts du Mayen Age les historiens disposent des manuscrits de traités médicaux.

Antonella Campanini présente les livres de cuisine, d’abord anonymes, souvent peu précis, notamment concernant les temps de cuisson. Bien que rédigés en langues vernaculaires les recettes sont difficiles à expérimenter. Petit à petit quelques noms apparaissent dont certains sont passés à la postérité, le Français Guillaume Tirel dit Taillevent ou le Savoyard ChiquartCe cuisinier des ducs de Savoie Amédée VIII dicte en 1420 ses recettes Du fait de cuisine au clerc Jehan de Dudens, le manuscrit est conservé à la Bibliothèque cantonale du Valais à Sion. Si vous voulez essayer celle des rissoles, c’est ICI., ou encore Maestro Martino attaché à la papauté auquel l’auteure consacre quelques lignes.

Que nous apprennent ces traités ? D’abord la volonté de surprendre les convives. Pour réaliser des mélanges de goût les cuisiniers employaient de nombreuses épices qui permettaient également de colorer les plats comme le safran. L’auteure note des variations nationales ou régionales.

Le bon gouvernement du marché urbain et de la table princière

C’est l’occasion pour Antonella Campanini de revenir sur les relations villes-campagnes, les grandes disettes médiévales mais aussi sur l’organisation de l’approvisionnement des villes et le rôle des officiers municipaux (Bologne et ses experts en céréales, les « Domini bladi »). Si les grains sont l’objet d’un commerce lointain, Florence reçoit le blé sicilien, les fromages et el beurre sont aussi échangés entre régions alors que les animaux arrivent sur pied. Les techniques de conservation se développent (les macaronis). Les officiers contrôlent qualité, salubrité et prix des denrées natures ou transformées.

Les banquets princiers nécessitent une organisation qui crée de nouvelles fonctions : maître d’hôtel, maître-queux, écuyer tranchant et échanson.

De nombreux documents iconographiques complètent ce chapitre.

Manières de consommer en Occident

Après le quoi, le qui, Antonella Campanini aborde le comment. La hiérarchie sociale imprègne fortement les manières de s’alimenter. Les banquets de coursLes deux illustrations, p. 554-555, montrent les aspects de la table médiévale par l’ostentation du luxe sont des temps politiques.

A partir du XIIIe siècle partout en Europe, les autorités cherchent à limiter le luxe des banquets en promulguant des lois somptuaires. La hiérarchie des aliments suit la hiérarchie sociale. Ainsi les nobles consomment des aliments légersLe classement des aliments est présenté dans la « chaîne de l’être », p. 560, plus proche de Dieu.

Quelle nourriture pour les voyages ? Le biscuit, nourriture du marin, les viandes et poissons séchés, les pâtesEncart : Marco polo et les pâtes p. 568 constituent la base de l’alimentation du voyageur, du pèlerin. Les guides du pèlerin, les récits de voyages évoquent les bons produits des régions traversées et de nouvelles denrées : viande de chameau consommé à Jérusalem par Niccolo da Ponggibonsi, de chien, de loup par Jean de plan Carpin.

Clio aux fourneaux au bas Moyen Age évoque une recette internationale : le blanc-manger, mais aussi les mises en forme étonnantes d’un paon et d’un poisson.

Mondes moderne et contemporain

Florent Quellier, coordinateur de cet ouvrage, se charge en spécialiste de l’époque moderne. Il publiait en 2010, chez Armand Colin, Gourmandise – Histoire d’un péché capital.

Une première mondialisation alimentaire

C’est bien sûr l’époque de l’élargissement du monde et ses conséquences à la fois botanique et alimentaires.avec l’introduction en Europe de nouveaux aliments venus des Amériques. Mais ce sont aussi des échanges vers l’Asie et l’Afrique : manioc, patate douce. Les voyages et la colonisation apportent aussi en Afrique des produits asiatiques : taro, igname et en Amérique : café, canne à sucre. Florent Quellier montre comment on est passé de la curiosité botanique à l’adoption culinaire : piment, tomate et bien sûr pomme de terre. Il traite aussi de l’influence du goût pour les boissons exotiques sur les économies des colonies américaines (café, chocolat).

L’alimentation de l’autre dans l’Europe des temps modernes

Comme aux époques précédentes l’alimentation est un marqueur social, distinction et mépris de l’alimentation de l’autre. Florent Quellier décline les règles de civilité à table et la condamnation des excès alimentaires. Certains plats apparaissent comme lié à l’identité nationale ou régionale ; La fondue suisse est présente dans un texte de 1699 quand le pudding est anglais. L’auteur évoque également les rejets alimentaires et les façons différentes de manger selon que l’on est huguenot, catholique, orthodoxe, riche ou pauvre.

Modernités gastronomiques de l’Ancien Régime

L’époque moderne est celle d’une nouvelle gastronomie, en particulier en France. Florent Quellier décrit la cuisine française, en quoi elle est nouvelle et comment elle se diffuse en Europe dans ses goûts et son lexique. En 1653 on traduit en anglais le Cuisinier français.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle apparaît la cuisine bourgeoise Publication en 1746 de « La cuisine bourgeoise » qui prendra son essor au siècle suivant.

C’est aussi le temps ou certaines spécialités sont associée à un lieu : jambon de Bayonne, moutarde de Dijon, câpres de Gênes.

Où cuisine-t-on ? A la Renaissance se diffuse le tournebroche et le potager Illustration p. 639 qui permet de varier les cuissons tout en économisant le combustible.

On déguste les mets dans la salle à manger et en ville dans un nouveau lieu : le restaurant. C’est l’âge d’or du service à la française : succession de plats déposés sur la table, nombreuse vaisselle, l’assiette plate remplace le tranchoir médiéval, le verre devient individuel.

Clio aux fourneaux des temps modernes

Quelques propositions de recettes : truffes, asperges, salades, la pomme de terre avant Parmentier mas aussi du sucré comme la crème de chocolat et un gâteau qui semble très XXIe siècle : le gâteau aux carottes/

Vers une alimentation mondialisée

Un extrait de « La Bonne Cuisine aux colonies »Par Raphaël De Noter (1931) p. 657 introduit la réflexion sur l’ouverture de l’Europe à de nouveaux mets issus du monde colonial en expansion qui, après les élites sociales, gagne une plus large part de la population. Ce qui a des conséquences sur les agricultures asiatiques, africaines, latino-américaines avec le développement des cultures de rente (thé, cacao). Emmanuelle Cronier et Stéphane Le Bras montrent l’évolution des ports pour accueillir ces produits, le développement de la navigation à vapeur. On assiste à une reconfiguration de la géographie alimentaire, par exemple le Venezuela abandonne la culture du cacao au profit du café. Chicago devient en 1848 la capitale des marchés des matières premières agricoles. L’évolution capitalistique marque l’économie agro-alimentaire au XIXe siècle.

Si des produits parviennent en Europe de l’ensemble du monde, les habitudes alimentaires évoluent peu. Quelques plats gagnent en popularité hors de leur région d’origine comme les pâtes.

Au XXe siècle si les cuisines métropolitaines s’ouvrent lentement, l’alimentation européenne se répand dans le quotidien des colonies même après leur indépendance comme le montre cette photographie (p. 665) d’une boulangerie à Saïgon en 1962.

Un paragraphe est consacré aux effets du développement des classes moyennes : uniformisation de l’alimentation, chaînes de magasins de distribution.

On peut parler d’une géopolitique de l’alimentation à travers les réceptions officielles mais aussi de l’imposition de certaines cultures dans les colonies.

Les industries alimentaires avant 1940

Martin BruegelIl a coordonné avec Marilyn Nicoud et Eva Barlösius l’ouvrage Le choix des aliments – informations et pratiques alimentaires de la fin du Moyen Age à nos jours, Presses Universitaires François Rabelais – Presses Universitaires de Rennes, 2010 caractérise l’émergence de l’industrie alimentaire liée au commerce international du blé et d’autres matières premières agricoles. Ces industries s’installent près des consommateurs (industrie de la margarine en Ruhr). Elles se développent surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle tant dans la première que dans la deuxième transformation avec la naissance de la publicité et de l’empaquetage. Des marques naissent qui sont encore connues aujourd’hui : Lu, Amieux, Nestlé, Kellog’s, Maggi…

Faite d’innovations techniques, l’industrie remplace peu à peu les activités artisanales tant dans la minoterie que dans la transformation des viandes. La mécanisation et le travail à la chaîne sont introduits là où les matières premières sont homogènes : distillerie ; brasserie, meunerie, sucrerie. ? La main-d’œuvre féminine domine rapidement (conserveries). Le progrès technique est associé à l’hygiène et à la standardisation. L’auteur évoque le développement des colorants, mais aussi de la législation.

Consommateurs et paniers alimentaires

Martin Bruegel analyse l’évolution des possibilités alimentaires en Europe, désormais sortie des disettes, avec un focus sur l’exemple français. Il constate l’augmentation de la consommation de produits carnés, 12 % de la ration, et des fruits et légumes, vantés au XXe siècle pour leur apport en vitamines. Il montre les disparités régionales et sociales, les évolutions en un siècle et demi.

Si les femmes jouent un rôle majeur dans l’approvisionnement de la famille, elles sont, pourtant, les premières victimes des privations. Le chapitre se termine sur l’évocation d’une mythologie alimentaire : Popeye et les épinards.

Guerre et alimentation à l’époque contemporaine

Emmanuelle Cronier montre comment la faim a été une arme de guerre du siège de Paris en 1870 aux camps allemands de la seconde guerre mondiale. Elle note que dès la fin du XIXe siècle le droit international a chercher à protégé les civils.

L’approvisionnement est un souci pour nourrir les soldats en opération : marins menacés par le scorbut, mais aussi troupes terrestres : biscuits et conserves de viande, cuisines roulantes. L’auteure aborde le ravitaillement des civils pendant les deux guerres mondiales : régulation, rationnement. Si les guerres contribuent à la stigmatisation des identités alimentaires de l’ennemi, paradoxalement elles favorisent la découverte de nouveaux aliments : Tirailleurs sénégalais découvrant la limonade ou les confitures pendant la Première Guerre, introduction en Europe du chewing-gum., sans oublier les édulcorants (fécule, saccharine).

L’auteure montre les images positives ou négatives associées à certains produits dans l’imaginaire des populations.

L’alimentation au temps des paradoxes 1945 – années 1980

Cette époque est celle de la quantité : production de masse, développement de l’élevage. Stéphane Le Bras montre comment la modernité rime avec chimie, alimentation industrialisée et micro-onde. Pourtant, des contre-modèles apparaissent dès les années 1950_1960 : recherche d’une alimentation saine, régime crétois… Si l temps de cuisiner s’est réduit, jamais les livres de cuisine n’ont eu autant de lecteurs.

L’auteur analyse les représentations identitaires dans la publicité, le cinéma.

Clio en quête de repères alimentaires : les peurs (vache folle, OGM), les discours diététiques… le monde occidental est-il malade de son assiette. »Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » disait Brillat Savarin note cité p. 767 la phrase reste d’actualité : fusion food, slow food. L’identité alimentaire garde toute sa valeur comme le montre l’inscription, depuis2010, d’une presque dizaine de savoir-faire culinaires au patrimoine immatériel de l’humanité.

L’alimentation autour de la Méditerranée de la préhistoire au XXIe siècle est une aventure au long court entre continuité et exotisme. A déguster sans modération en un festin copieux ou en grignotant selon ses envies et centres d’intérêt.

Présentation sur le site de l’éditeur : Histoire de l’alimentation